Chapitre 12

1

Chapitre 12

Autoévaluation

Questions à court développement

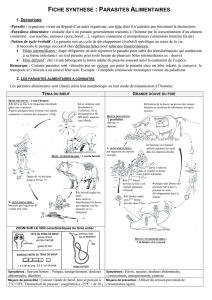

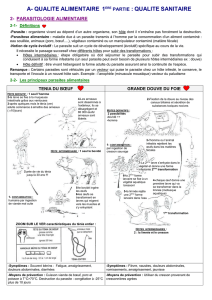

1. La figure ci-dessous résume le cycle vital de la douve du foie Clonorchis sinensis.

a) Nommez l'hôte intermédiaire (ou les hôtes s'il y en a plus d'un).

b) Nommez l'hôte définitif (ou les hôtes s'il y en a plus d'un).

c) À quel embranchement et à quelle classe cette douve appartient-elle ?

d) Pourquoi les Canadiens et les Canadiennes ne risquent-ils pas de contracter cette

douve du foie ?

a) L’escargot et le poisson

b) L’humain

c) À l’embranchement des Plathelminthes et à la classe des Trématodes.

d) La douve du foie, Clonorchis sinensis, est d'origine asiatique ; on la diagnostique chez les

immigrants aux États-Unis et au Canada mais elle n'y est pas transmissible parce que les

escargots aquatiques qui servent d’hôtes intermédiaires n’existent pas dans ces pays. Dans

2

le cas de Paragonimus westermani, la douve pulmonaire, les hôtes intermédiaires de ce

parasite se rencontrent partout dans le monde, y compris aux États-Unis et au Canada ;

elle est donc transmissible.

2. La taille de la cellule est limitée par le rapport entre sa surface et son volume ; en

d’autres termes, si le volume devient trop grand, la chaleur interne ne se dissipe pas, et

les nutriments et les déchets ne peuvent pas être transportés efficacement. Comment les

protistes fongiformes plasmodiaux parviennent-ils à contourner cette difficulté ?

Le problème est réglé grâce à un mécanisme de transport interne appelé cyclose qui permet au

cytoplasme de circuler à l’intérieur de la cellule et de changer à la fois la direction et la vitesse

du mouvement cytoplasmique. Bien que le plasmode des protistes fongiformes présente un

grand volume, la chaleur interne peut se dissiper et les nutriments et les déchets peuvent être

transportés efficacement grâce au mécanisme de la cyclose.

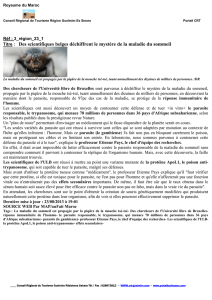

3. Trypanosoma brucei gambiense (figure a) est le germe causal de la maladie du

sommeil ; il sévit en Afrique.

a) À quel groupe de flagellé appartient-il ? Comment sa morphologie est-elle adaptée à

son environnement ?

b) La figure b résume le cycle vital de T. b. gambiense. Nommez l'hôte et le vecteur de

ce parasite.

c) Comment le parasite se transmet-il ?

3

a) Trypanosoma brucei gambiense est un protozoaire de l’embranchement des Euglenozoa ;

c’est un hémoflagellé. Pour survivre dans le sang, un liquide visqueux, les hémoflagellés sont

dotés d'un corps long et mince, et d'une membrane ondulante (qui est une membrane bordée

d'un flagelle).

b) L’humain est l’hôte ; le vecteur est la mouche tsé-tsé.

c) Après s'être introduit dans l'insecte, le trypanosome se multiplie rapidement par scissiparité.

S'il arrive que l'insecte défèque pendant qu'il pique un humain, les trypanosomes libérés

peuvent contaminer la piqûre.

4. De jeunes amis à vous préparent un voyage en Afrique. Ils sont d’ores et déjà invités à

un méchoui. Quelle recommandation leur feriez-vous ?

Un méchoui est un repas où un animal tel qu’un mouton est mis à rôtir sur de la braise. La

viande à l’intérieur est parfois insuffisamment cuite et peut contenir des cysticerques de ténias

qui survivent. Il faut s’assurer de manger de la viande très bien cuite, ou s’en abstenir.

Applications cliniques

4

1. Émilie, 4 ans, va à la garderie. Depuis quelques jours, elle est irritable, fatiguée et a

perdu l’appétit. La nuit dernière, Émilie s’est réveillée en pleurant ; son anus la

démange et elle se gratte sans soulagement. Sa mère découvre des petits vers blancs à

peine plus gros qu’un cil. À la clinique, on donne à la mère un tube de prélèvement dans

lequel elle trouve une languette munie d’un papier gommé. Durant la nuit, elle applique

la languette gommée sur l’anus de la petite fille. Au laboratoire, l’examen révèle la

présence d’œufs. On prescrit à Émilie un médicament antiparasitaire, le pamoate de

pyrantel (Combantrin MD) ; tous les membres de sa famille doivent en prendre

également.

Quel est l’agent pathogène le plus probable ? Expliquez pourquoi le prélèvement

doit être effectué la nuit, en appuyant votre argumentation sur le cycle vital de cet agent

pathogène. Comment la contamination d’Émilie s’est-elle produite ? celle des membres

de sa famille ?

L’agent pathogène est probablement Enterobius vermicularis. En effet, ce petit ver de la

grosseur d’un cil se manifeste la nuit sur l’anus d’un enfant, et on soigne l’infection à l’aide

d’un antiparasitaire tel que le pamoate de pyrantel.

Les vers femelles et mâles résident dans le côlon à la hauteur du cæcum. La nuit,

lorsque la température corporelle est plus basse, les vers femelles se déplacent dans le côlon et

vont pondre leurs œufs dans la région de l’anus, ce qui cause la démangeaison. Il faut donc

effectuer le prélèvement au moment où l’activité de ponte des vers femelles est optimale, soit

durant la nuit.

Émilie s’est contaminée à la garderie, probablement en touchant des objets contaminés

par d’autres enfants et en portant ensuite les doigts à sa bouche. Les œufs ingérés se sont

développés dans son système digestif et, en bout de ligne, les vers femelles ont pondu leurs

œufs près de son anus. L’activité des vers a entraîné la démangeaison. Lors du grattage, les

œufs se sont logés sous les ongles de l’enfant, d’où l’autoinfestation.

Émilie a certainement touché les mains des membres de sa famille ou des objets d’usage

familial tels que des ustensiles, des jouets, de la literie, etc. ; les œufs déposés sur les objets de

la maison sont entrés en contact avec les mains des membres de la famille, d’où la

contamination de l’ensemble de la famille.

5

2. Un homme travaille dans un ranch dans une région semi-désertique de la Californie. Il

présente les signes et symptômes suivants : température subfébrile, douleur thoracique,

toux et perte de poids. La radiographie montre une infiltration pulmonaire. Un examen

microscopique des expectorations du patient révèle la présence de sphérules, petites

structures contenant des spores. La culture des expectorations fait apparaître des

mycéliums et des arthroconidies. (Indice : voir le chapitre 24.)

Quel organisme est la cause probable de ces symptômes ? Énumérez les éléments

qui vous ont mis sur la piste de l’agent pathogène. Comment cette maladie est-elle

transmise ? Quelle précaution doit prendre le personnel de laboratoire lors de la

manipulation des prélèvements ?

L’agent pathogène est un mycète appelé Coccidioides immitis.

C’est la présence de mycéliums dans la culture qui permet de déterminer que l’agent

pathogène est un mycète. La douleur thoracique et l’infiltration pulmonaire indiquent qu’il

s’agit d’une mycose respiratoire. C’est aussi un mycète qui produit des arthroconidies dans

une culture et des sphérules dans les tissus ; le fait que le patient travaille sur un ranch dans

une région semi-désertique de la Californie laisse penser que la contamination s’est produite

par inhalation des arthroconidies présentes dans la poussière. On sait que la poussière du sol

dans cette région est contaminée par le mycète Coccidioides immitis. Les symptômes

correspondent à ceux causés par cet agent pathogène (température subfébrile, myalgie et

toux).

La transmission se fait par inhalation des conidies.

Le personnel de laboratoire doit veiller à ne pas inhaler d'aérosols infectieux provenant

des prélèvements.

3. Un homme d’affaires a séjourné une semaine en Afrique rurale subsaharienne. Il se

plaint de fièvre rémittente qui survient à des intervalles de 2 jours, de frissons et de

maux de tête. Un frottis épais de sang révèle des parasites en forme d’anneaux dans ses

érythrocytes. Il est traité, avec succès, à la primaquine et à la chloroquine. (Indice : voir

le chapitre 23.)

Quel type de parasite est en cause ici ? De quelle maladie s'agit-il ? Expliquez en

quoi sa maladie est liée à son voyage.

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%