Athènes au Ve siècle avant JC.

Athènes au Ve siècle avant J-C.

Extrait du College public Luis Ortiz ST DIZIER

http://sepia.ac-reims.fr/clg-luis-ortiz/-spip-/Athenes-au-Ve-siecle-avant-J-C.html

Athènes au Ve siècle avant

J-C.

- disciplines - Histoire Géographie Education Civique - 6e - Histoire - La Grèce -

Date de mise en ligne : jeudi 21 mars 2013

Description :

Présentation d'Athènes au siècle de Périclès.

College public Luis Ortiz ST DIZIER

Copyright © College public Luis Ortiz ST DIZIER Page 1/7

Athènes au Ve siècle avant J-C.

Le Ve siècle avant J-C marque l'apogée d'Athènes sur le plan artistique et culturel. C'est aussi le siècle où, sous

l'impulsion de Périclès, s'affirme la démocratie.

Périclès, homme politique, brillant orateur, stratège et inventeur de la démocratie, symbolise à lui seul le formidable

élan d'innovations institutionnelles et culturelles qui touchèrent la cité d'Athènes au Ve siècle avant notre ère. Son

importance est telle qu'on lui attribue un moment de l'histoire : « le siècle de Périclès ».

Pourquoi le personnage est-il investi de ce rôle primordial ?

1)Athènes avant Périclès.

Au début du Ve siècle, Athènes n'est encore qu'une parmi les centaines de cités que compte le monde grec. Son

histoire est mal connue avant l'extrême fin du VIIe siècle, où deux noms sont associés à des moments importants :

celui de Cylon, qui tenta d'établir un pouvoir tyrannique, et celui de Dracon, qui rédigea les premières lois sur

l'homicide destinées à mettre fin aux vendettas entre grandes familles aristocratiques. Au début du VIe siècle, une

grave crise opposant les petits paysans accablés de dettes et menacés d'être réduits en esclavage par les grands

propriétaires fut résolue par Solon qui, tout en s'opposant à la revendication de partage égalitaire de la terre réclamé

par certains, mit définitivement fin à la servitude pour dettes, et rédigea des lois communes pour tous, établissant

ainsi l'égalité juridique au sein de la communauté civique. Mais les mécontentements subsistèrent qui permirent à

Pisistrate, se posant en défenseur du démos, de s'emparer de la tyrannie. La période de la tyrannie de Pisistrate

fut pour Athènes marquée par d'importantes transformations : développement de l'artisanat, essor urbain, premières

relations avec les régions qui entreraient bientôt dans l'orbite d'Athènes.

Cependant, si Pisistrate se maintient au pouvoir jusqu'à sa mort, ses fils en revanche n'allaient pas tarder à susciter

l'hostilité des grandes familles. Après l'assassinat d'Hipparque, son plus jeune fils, les puissantes familles réussirent

avec l'aide du roi de Sparte, Cléomène, à chasser l'aîné Hippias en 510. Le démos intervient dans les querelles qui

opposaient les vainqueurs en soutenant l'alcméonide Clisthène, lequel opéra une profonde réforme de l'organisation

du corps civique en instituant des tribus territoriales au nombre de dix, en y introduisant de nouveaux citoyens

(métèques, voire esclaves) et en créant un conseil émanant de ces dix tribus, la Boulè des Cinq-Cents. Chaque tribu

était représentée par 50 conseillers tirés au sort chaque année parmi les citoyens âgés de plus de 30 ans.

Ce conseil allait devenir la pièce maîtresse du système politique athénien. Cependant, à l'aube du Ve siècle, c'était

encore le Conseil de l'Aréopage, formé des archontes sortis de charge et recrutés parmi les citoyens les plus aisés,

Copyright © College public Luis Ortiz ST DIZIER Page 2/7

Athènes au Ve siècle avant J-C.

qui occupait la première place. L'essentiel de ses fonctions était d'élire chaque année les magistrats placés à la tête

de la cité, principalement les archontes et leur secrétaire et les dix stratèges. Clisthène aurait en outre institué une

procédure particulière, l'ostracisme. Elle permettait aux citoyens assemblés sur l'agora de désigner celui ou ceux qui

semblaient nourrir des ambitions tyranniques et de les condamner à un exil temporaire de dix ans.

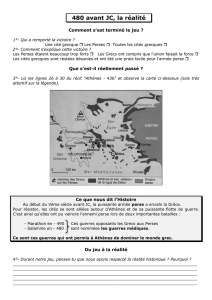

2)Les guerres médiques.

Les premières décennies du siècle sont marquées par ces guerres. Tout débuta par le soulèvement des cités

grecques d'Ionie, tombées sous la domination des Perses. Cyrus avait en quelques décennies réussi à mettre la

main sur l'ancienne Mésopotamie, sur la plus grande partie de l'Asie Mineure, soumettant en particulier le royaume

lydien de Crésus. Son fils Cambyse, puis Darius avaient parachevé l'oeuvre de Cyrus en annexant l'Egypte et le

Nord de l'Asie Mineure. Les cités grecques des côtes orientales de l'Egée étaient ainsi tombées sous le joug Perse.

C'est de Milet que partit la révolte. Le tyran de la cité, Aristagoras, appela à l'aide les cités de Grèce propre. Seules

Athènes et Erétrie, une cité de l'île d'Eubée, répondirent favorablement et envoyèrent pour soutenir les révoltés une

vingtaine de navires. Les coalisés réussirent à s'emparer de Sardes, la capitale lydienne, mais durent bientôt se

rembarquer, cependant que Milet tombait aux mains des Perses.

Pour l'historien Hérodote, lui-même originaire de cette Grèce d'Asie et à qui nous devons le récit des deux guerres

médiques, c'est cette intervention en faveur des Ioniens qui aurait déterminé Darius à envoyer en Grèce une

expédition dont le but était d'obtenir la soumission des principales cités. Si Erétrie fut prise et détruite, les Perses en

revanche se heurtèrent à la résistance des hoplites athéniens dans la plaine de Marathon en septembre 490 et

n'insistèrent pas. La tentative de soumettre les Grecs sera reprise sur une bien plus vaste échelle par Xerxès qui

succéda à son père Darius en 486. Athènes cette fois n'était pas seule à affronter l'assaut, et l'on sait comment la

postérité glorifiera la résistance héroïque du roi spartiate Léonidas aux Thermopyles. Mais ce furent encore les

athéniens qui emportèrent la décision en écrasant sous les yeux de Xerxès la flotte perse au large de Salamine (480

avant J-C). Les Perses vont maintenir encore pendant une année une armée en Grèce : elle fut définitivement battue

à Platées en Béotie en 479. Bien que l'artisan de cette victoire ait été le spartiate Pausanias, c'est Athènes qui allait

en tirer les bénéfices.

Pour comprendre les raisons de cette situation, il faut revenir sur les dix années qui séparent Marathon de Salamine.

C'est alors, en effet, que commence à fonctionner la procédure d'ostracisme, révélatrice des conflits entre les

membres des grandes familles aristocratiques. Notamment celle des Philaïdes-Cimonides, à laquelle appartenait

Miltiade, le vainqueur de Marathon, et celle des Alcméonides, accusé de connaissance avec Hippias, le fils de

Pisistrate qui, après avoir été chassé d'Athènes, avait trouvé refuge à la cour du roi des Perses. Un homme

cependant avait su tirer parti de ces oppositions, issu lui aussi d'une famille aristocratique, Thémistocle. Il comprit

que l'avenir d'Athènes était sur mer, et aurait, si l'on en croit la tradition, profité de la découverte d'un important

gisement au Laurion (notamment de l'argent) pour affecter cette richesse à la construction d'une flotte de 200

navires. C'est cette flotte qui allait vaincre les navires perses à Salamine.

Copyright © College public Luis Ortiz ST DIZIER Page 3/7

Athènes au Ve siècle avant J-C.

Cela devait avoir une double conséquence : d'une part, le salut de la cité repose désormais sur la flotte dont les

rameurs étaient recrutés parmi les citoyens les plus pauvres, ceux qui n'avaient pas les moyens de se procurer

l'armement de l'hoplite. D'autre part, c'est cette flotte qui allait assurer la défense du monde égéen face à la menace

toujours réelle de l'empire perse. Les spartiates, en effet, avaient d'abord contribué à la libération des cités grecques

d'Asie au lendemain de Platées. Mais très vite ils s'étaient retirés devant le danger que cette politique favorisant des

ambitions personnelles pouvait représenter pour l'équilibre de leur propre cité. C'est donc vers Athènes que s'étaient

tournés les grecs des îles et des cités grecques d'Asie. En 478, Aristide, l'un de ceux qui avaient contribué au

développement de la puissance navale d'Athènes, avait pris l'initiative de constituer une alliance militaire, une

symmachia. Les cités insulaires qui pouvaient participer à la défense commune par leurs propres contingents de

navires (Chios, Samos, les cités de l'île de Lesbos) n'étaient pas astreintes au paiement du tribu (phoros), à la

différence des autres alliés. Les sommes recueillies auprès des alliés seraient déposées dans le sanctuaire

d'Apollon, dans l'île de Délos, sous le contrôle de trésoriers, les hellenotamiai. Cette alliance est désignée sous le

nom de Ligue de Délos.

3)L'impérialisme athénien.

La période qui commence en 478 voit se multiplier les interventions d'Athènes en mer Egée et singulièrement vers

les détroits. Le but était d'assurer le passage des navires vers les ports de la mer Noire où les athéniens se

ravitaillés en grains, la production athénienne étant insuffisante pour nourrir une population qu'avait accrue le

développement de l'artisanat. Des colonies plus ou moins durables furent établies sur le littoral Thrace. Athènes

étendit aussi son contrôle sur les îles de l'Egée, non sans se heurter à la résistance de certaines d'entre elles,

comme Thasos qui avait tenté de sortir de l'alliance et fut contrainte de livrer sa flotte et de détruire ses murs, ou

Naxos dont la révolte fut également écrasée.

La fin des années 460 amorce un tournant dans la politique athénienne, marquée essentiellement par la rupture avec

Sparte et une série de campagnes sur le continent plus ou moins incertaines, qui aboutirent cependant à la

conclusion d'une paix, la paix de 30 ans, qui reconnaissait le partage de l'hégémonie dans le monde grec, Sparte

dominant le continent et Athènes la mer et les îles. Depuis Platées, et en dépit des difficultés qu'avait connues

l'empire perse depuis l'assassinat de Xerxès en 465, les opérations n'avaient jamais vraiment cessé. Tablant sur la

faiblesse de l'empire, les athéniens avaient même répondu favorablement à la demande de secours formulée par

l'égyptien Inaros en révolte contre l'autorité du roi. Ce fut un désastre. Le trésor de la Ligue de Délos fut rapporté à

Athènes. Il serait désormais administré par les magistrats de la cité. Quelques années plus tard, une expédition

menée contre Chypre s'acheva par une victoire écrasante de la flotte athénienne sur les Perses et permit l'ouverture

des négociations qui aboutirent à la paix de Callias en 449.

Une période d'hégémonie athénienne en mer Egée allait se manifester de façon beaucoup plus ouverte, non pas tant

par une extension de la Ligue que par des interventions de plus en plus affirmées dans la vie intérieure des cités

alliées, comme en témoigne l'affaire de Samos. Le prétexte de l'intervention athénienne fut une guerre qui avait

éclaté entre cette cité et Milet. Les Milésiens demandèrent l'arbitrage des athéniens qui, devant le refus des Samiens

d'y souscrire, s'emparèrent de l'île. Les samiens vaincus durent livrer leur flotte, détruire leurs murailles et s'acquitter

Copyright © College public Luis Ortiz ST DIZIER Page 4/7

Athènes au Ve siècle avant J-C.

d'une lourde amende.

Dans le même temps, et tandis que se poursuivait chaque année la levée du tribut, Athènes déléguait dans les cités

alliées des magistrats chargées de veiller sur ses intérêts et sur la mise en application des décisions communes, et

installer sur le territoire de celles qui paraissaient peu sûres des garnisons de soldats athéniens qui recevaient un lot

de terre dont les revenus constituaient leur solde. Par ailleurs, elle avait aussi imposé à ses alliés l'usage de sa

monnaie, ce qui facilitait la réception du tribut, et contraignait les ressortissants des cités alliées à porter devant les

tribunaux athéniens les affaires dans lesquelles ils étaient impliqués.

4)L'affirmation de la démocratie.

Périclès aurait été l'instigateur de l'ostracisme qui frappa en 461 Cimon, accusé de collusion avec les spartiates,

alors que s'affirmait la rupture entre les deux cités. Mais auparavant Périclès aurait été également à l'origine d'une

réforme qui aurait privée le Conseil de l'Aréopage de la plus grande partie de ses pouvoirs judiciaires, désormais

remis entre les mains de la Boulè et du tribunal populaire de l'héliée. Ce serait donc à la fin des années 450 que,

débarrassé de son rival, Périclès aurait occupé une place de premier plan dans la conduite de la politique de la cité.

Et le signe de cette prééminence aurait été sa réélection comme stratège 15 années de suite.

Pour mener cette politique, Périclès s'appuyait sur la majorité du démos. Ce n'est pas un hasard si l'auteur de la

Constitution d'Athènes le présente comme le « patron » du démos, pris au sens de petit peuple par opposition aux

notables.

5)Les institutions athéniennes.

La souveraineté appartenait à la communauté des citoyens qui se réunissaient en assemblée sur la colline de la

Pnyx 40 fois par an, avec un ordre du jour précis. La date était donnée par le nom de l'archonte dit éponyme et par

celui de la tribu qui exerçait la prytanie, c'est-à-dire dont les 50 bouleutes siégeaient en permanence durant un

dixième de l'année, l'ordre étant fixé chaque année par tirage au sort. Les projets de décrets, élaborés par la Boulè,

étaient présentés par le président des prytanes, lui aussi tiré au sort. Le nom de celui qui avait fait la proposition était

mentionné, de même que les noms de ceux qui avaient proposé des amendements au texte primitif. Lors du débat

qui se déroulait devant l'assemblée, tout citoyen présent avait le droit de prendre la parole. Ensuite, on passait au

vote à main levée. Le décret adopté était ensuite gravé dans la pierre, les trésoriers dégageant la somme destinée à

ce travail.

Copyright © College public Luis Ortiz ST DIZIER Page 5/7

6

6

7

7

1

/

7

100%