LEXIQUE TP n°8 à TP n°10 LEXIQUE TP n°8 à TP n°10

LEXIQUE TP n°8 à TP n°10

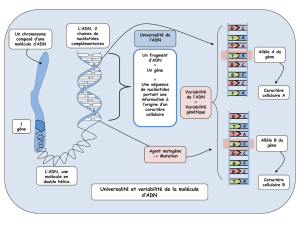

ADN : Acide désoxyribonucléique : Molécule constitutive des chromosomes, support de l'information génétique.

Allèle : Version d'un gène, c'est-à-dire une séquence nucléotidique. Un gène peut posséder plusieurs allèles.

Cellule : Unité structurale et fonctionnelle des êtres vivants.

Chromosome : matériel formé d'un assemblage d'ADN. Les chromosomes sont localisés dans le noyau des cellules eucaryotes.

Chromatide : nom donné aux deux bras d'un chromosome en début de division cellulaire. Les deux chromatides d'un chromosome

sont reliées par le centromère.

Gène : Fragment d'ADN formant une unité fonctionnelle responsable de la réalisation d'un caractère élémentaire ou d'une fonction.

Hérédité : Transmission des caractères d'un être vivant à ses descendants par l'intermédiaire des gènes.

Information génétique : Ensemble des informations qui spécifient les caractéristiques héréditaires de chaque cellule.

Liaison hydrogène (ou pont hydrogène) : liaison entre un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène. On la rencontre entre les

nucléotides.

Métabolisme : ensemble des transformations moléculaires et énergétiques qui se déroulent de manière ininterrompue dans la cellule

ou l'organisme vivant.

Avoir un métabolisme hétérotrophe : Se dit d'un organisme ou d'une cellule qui prélève des substances organiques qu'il dégrade

afin de fournir l'énergie suffisante à la synthèse de nouvelles molécules organiques.

Avoir un métabolisme autotrophe : Se dit d'un organisme ou d'une cellule qui utilise des substances minérales (l'eau, le dioxyde

de carbone en présence d'énergie lumineuse) pour synthétiser ses propres molécules organiques.

Séquence nucléotidique : Succession précise d'éléments nucléotidiques.

Noyau : Organite eucaryote renfermant les chromosomes.

Nucléotide : Élément constitutif de la molécule d'ADN, formé de l'assemblage d'un sucre, d'un groupement phosphate et d'une base

azotée. On distingue l'Adénosine (contenant la base azotée Adénine), le Thymosine (contenant la base azotée Thymine), la Citydine

(contenant la base azotée Cytosine), la Guanosine (contenant la base azotée Guanine). Les nucléotides sont appariés deux à deux (A-T

et C-G).

OGM : Organisme génétiquement modifié : Organisme dans lequel un gène appartenant à un autre organisme a été introduit par

transgenèse.

Origine commune : On parle d'une origine commune des êtres vivants pour signifier qu'ils dérivent tous d'un ancêtre commun et

unique.

Transgénèse : Transfert, naturel ou expérimental, d'un gène d'un organisme vers un autre.

Transgénique : Relatif à la transgénèse.

LEXIQUE TP n°8 à TP n°10

ADN : Acide désoxyribonucléique : Molécule constitutive des chromosomes, support de l'information génétique.

Allèle : Version d'un gène, c'est-à-dire une séquence nucléotidique. Un gène peut posséder plusieurs allèles.

Cellule : Unité structurale et fonctionnelle des êtres vivants.

Chromosome : matériel formé d'un assemblage d'ADN. Les chromosomes sont localisés dans le noyau des cellules eucaryotes.

Chromatide : nom donné aux deux bras d'un chromosome en début de division cellulaire. Les deux chromatides d'un chromosome

sont reliées par le centromère.

Gène : Fragment d'ADN formant une unité fonctionnelle responsable de la réalisation d'un caractère élémentaire ou d'une fonction.

Hérédité : Transmission des caractères d'un être vivant à ses descendants par l'intermédiaire des gènes.

Information génétique : Ensemble des informations qui spécifient les caractéristiques héréditaires de chaque cellule.

Liaison hydrogène (ou pont hydrogène) : liaison entre un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène. On la rencontre entre les

nucléotides.

Métabolisme : ensemble des transformations moléculaires et énergétiques qui se déroulent de manière ininterrompue dans la cellule

ou l'organisme vivant.

Avoir un métabolisme hétérotrophe : Se dit d'un organisme ou d'une cellule qui prélève des substances organiques qu'il dégrade

afin de fournir l'énergie suffisante à la synthèse de nouvelles molécules organiques.

Avoir un métabolisme autotrophe : Se dit d'un organisme ou d'une cellule qui utilise des substances minérales (l'eau, le dioxyde

de carbone en présence d'énergie lumineuse) pour synthétiser ses propres molécules organiques.

Séquence nucléotidique : Succession précise d'éléments nucléotidiques.

Noyau : Organite eucaryote renfermant les chromosomes.

Nucléotide : Élément constitutif de la molécule d'ADN, formé de l'assemblage d'un sucre, d'un groupement phosphate et d'une base

azotée. On distingue l'Adénosine (contenant la base azotée Adénine), le Thymosine (contenant la base azotée Thymine), la Citydine

(contenant la base azotée Cytosine), la Guanosine (contenant la base azotée Guanine). Les nucléotides sont appariés deux à deux (A-T

et C-G).

OGM : Organisme génétiquement modifié : Organisme dans lequel un gène appartenant à un autre organisme a été introduit par

transgenèse.

Origine commune : On parle d'une origine commune des êtres vivants pour signifier qu'ils dérivent tous d'un ancêtre commun et

unique.

Transgénèse : Transfert, naturel ou expérimental, d'un gène d'un organisme vers un autre.

Transgénique : Relatif à la transgénèse.

Évaluation des connaissances – SVT – 2°11 – 4/12/2009

I. Restitution organisée des connaissances (/10) – 25mn

En 1953, WATSON et CRICK ont proposé le modèle de l'ADN encore aujourd'hui

adopté.

► D'après vos connaissances, présentez la structure de l'ADN et précisez de

quelle manière cette structure peut porter un message.

Pour cela, organiser votre réponse sous la forme d’un texte comprenant au moins

un schéma et le maximum de vocabulaire scientifique.

Watson et Crick. Source : Belin, SVT.2000

Votre exposé devra comporter une introduction (environ 3 à 5 lignes), un développement structuré en plusieurs parties

dont chacune sera précédée d’un titre (une dizaine de lignes par paragraphe au maximum) et une conclusion (2 à 5

lignes). Il pourra être accompagné de schémas explicatifs judicieusement choisis.

II. Appliquer ses connaissances

II. A. Lutter contre les charançons par transgenèse – 25mn (/8)

Les ravageurs de graines de céréales (riz, blé) sont parmi les

principaux ennemis des récoltes, parce qu'ils s'attaquent aux

champs et surtout au stockage en silo. […]. Les pertes au

niveau mondial sont difficiles à établir, mais avoisinent 25%.

L'utilisation d'insecticides pose problèmes de la nocivité des

résidus pour l'alimentation. Il fallait donc trouver une autre

méthode de lutte contre les insectes. La transgénèse pouvait

représenter une alternative intéressante pour lutter contre les

charançons des céréales (riz, blé), les insectes les plus nocifs.

Un charançon, insecte consommant la plante (feuille de pois

cassé).

Source : http://www.fairesonjardin.fr

Dégâts provoqués par les charançons (larve).

Source : http://www.fairesonjardin.fr

Dégâts provoqués par les charançons (dans les silos)

Source : http://grainscanada.gc.ca/

[…] Un travail préliminaire avait montré que si les charançons

[…] étaient élevés sur des pois cassés, ils mouraient rapidement.

Cela a orienté les recherches vers un facteur toxique dans les pois

cassés. Ce facteur toxique a été identifié : il s'agit d'une protéine.

La protéine toxique [Prottox1] présente une grande stabilité dans

les graines, qu'elle conserve dans la farine ; de ce fait elle peut

potentiellement agir non seulement sur les ravageurs des graines,

mais aussi sur ceux de la farine. […] Vis-à-vis des vertébrés,

aucun test n'a été réalisé, mais on peut néanmoins signaler que

cette protéine est régulièrement consommée par l'Homme et les

animaux (elle conserve son activité après cuisson) sans la

moindre indication de sa toxicité ou de son allergénicité.

Ces résultats ont donné lieu à un dépôt d'un brevet afin de

permettre le développement d'essais de transgénèse dans

différentes espèces végétales, blé, maïs, riz et sorgho. »

Source du texte : Belin, SVT,2000. « B. Delobel et al. INRA, mensuel, n°102 dec 1999.

Rappel : Le blé, le riz et les pois cassés sont des végétaux contenant des chloroplastes. Une protéine est une molécule.

Question n°1 : Réalisez un tableau de comparaison entre l'insecte (Charançons) et les céréales riz+blé et les pois cassés. Au

sein de votre tableau, nommez les types de cellule constituant ces organismes, nommez les types de métabolisme de ces

organismes. Précisez dans quel organite est contenu l'information génétique de ces organismes. Précisez enfin le rapport de

l'organisme au facteur toxique (l'organisme qui le produit, l'organisme qui ne le produit pas, l'organisme qui meurt à son

contact).

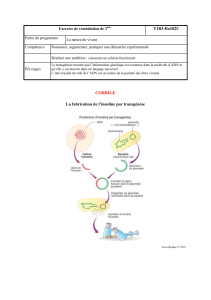

Question n°2 : Quelle molécule serait intéressante de faire produire par le blé ou le riz ? Pourquoi ?(1 ligne)

Question n°3 : Schématisez le processus de transgénèse que l'on peut développer à partir des informations obtenues par les

chercheurs. Chaque organisme donneur et receveur sera représenté par un rectangle portant son nom. Précisez clairement ce

qui est transféré d'un organisme à un autre (et éventuellement par quel vecteur).

Question n°4 : La consommation de céréales transgéniques obtenues présent-t-elle un risque de toxicité pour l'Homme ?

Justifiez. (1 ligne)

Question n°5 : Quelle est la propriété de l'ADN mise en évidence par ces expériences de transgénèse. (1 ligne)

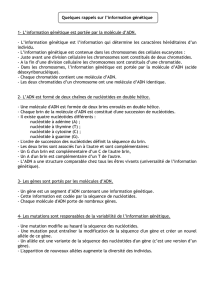

II. B. Hypercholestérolémie familiale (/2) – 5mn

Source : SVT, Belin.2000

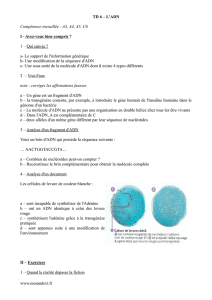

Question n°6 : Comparer les deux séquences des gènes

présentés. Qu'observez-vous ?

Question n°7 : Comment appelle-t-on ces deux

séquences ? Justifier et donner une définition la plus

précise.

Correction – Évaluation des connaissances – SVT – 2°11 – 4/12/2009

I. Restitution organisée des connaissances (/10)

Introduction

/1

L'ADN (Acide désoxyribonucléique) est une molécule présente chez tous les êtres vivants. Nous proposons de nous

interroger sur comment est formée l'ADN et quelle fonction peut-on lui attribuer ? Dans un premier temps, nous

aborderons sa structure avant de voir comment elle porte cette information.

1. La structure de la molécule d'ADN

/1,5 - Une molécule d'ADN est formée de deux brins (ou hélices) enroulés l'un autour de l'autre. Chaque brin est une

longue chaîne constituée par la répétition d'éléments de base : les nucléotides. Il existe quatre type de nucléotides :

A,T,C,G. Chacun d'eux est constitué d'un phosphate, d'un sucre et d'une base azotée.

/1 - Les deux brins d'une molécule d'ADN sont reliés l'un à l'autre par les liaisons hydrogènes entre les nucléotides. Le

nucléotide A est toujours relié à un nucléotide T, le nucléotide C au nucléotide G. On dit que la séquence des deux

brins est complémentaire.

Bonus /1 - Le nucléotide est l'élément constitutif de la molécule d'ADN, formé de l'assemblage d'un sucre, d'un groupement

phosphate et d'une base azotée. On distingue l'Adénosine (contenant la base azotée Adénine), le Thymosine

(contenant la base azotée Thymine), la Cytidine (contenant la base azotée Cytosine), la Guanosine (contenant la

base azotée Guanine). Les nucléotides sont appariés deux à deux (A-T et C-G).

Bonus /1 - L'introduction d'un gène d'une espèce dans une cellule d'une autre espèce, ou transgenèse, entraîne la production

d'une protéine identique à celle codée dans les conditions normales. Une molécules d'ADN peut donc être lue dans

une cellule à laquelle elle n'appartient pas. L'ADN est donc une molécule universelle.

Source : Bordas, SVT. 2000

titre : /0,5

schéma juste : /1

liaisons hydrogènes : /0,5

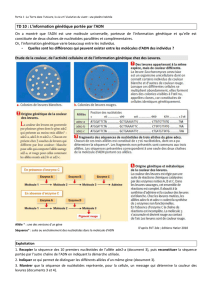

2. L'ADN est le support de l'information génétique

/1,5 - L'ADN porte l'information génétique grâce à l'ordre des nucléotides, c'est-à-dire la succession spécifique des

nucléotides. Par exemple, ATGTCG renferme une information différente de ATTGCG.

/1,5 - L'information génétique contenue dans un gène est une séquence nucléotidique spécifique responsable de la

réalisation d'un caractère (ex : couleur de la colonie, synthèse de l'hémoglobine, etc..). Les allèles, qui sont des formes

différentes pour un même gène, sont des séquences nucléotidiques légèrement différentes au même locus (site

chromosomique) et sont responsables de la variation des états existant pour un même caractère (ex: couleurs rouge ou

blanche).

Conclusion

+ouverture :

/1

L'ADN porte l'information génétique grâce à la succession spécifique des nucléotides. L'ADN est universelle et

l'Homme a utilisé cette propriété à ses propres fins en réalisant des transgenèses, c'est-à-dire le transfert de gène d'un

organisme à un autre.

Des parties distinctes avec des titres : /0,5

II. Appliquer ses connaissances (/10)

II. A. Lutter contre les Charançons par transgenèse (/8)

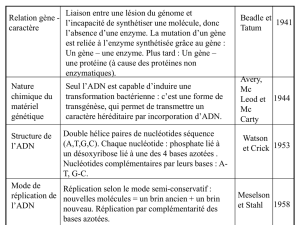

Organismes Insectes Blé, riz Pois cassés

/0,5 Type de cellule Eucaryote animale Eucaryote végétale Eucaryote végétale

/0,5 Type de métabolisme hétérotrophe autotrophe autotrophe

/0,5 Organite contenant

l'information génétique

noyau noyau noyau

/0,5 Facteur toxique Les insectes meurent à

son contact.

Le blé et le riz ne produisent

pas le facteur toxique.

Le pois cassé produit le

facteur toxique.

Tableau de comparaison entre insectes, blé-riz et pois cassés.

Titre : /0,5

colonne et ligne : /0,5

/1 Question n°2 : Si on arrive à faire produire la protéine toxique [Prottox1] par le blé et le riz, on arrivera à tuer les

insectes.

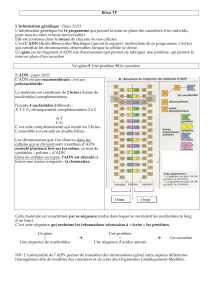

Question n°3 :

Schéma présentant la transgenèse possible entre pois cassé et blé-riz.

organisme receveur : /0,5

organisme donneur : /0,5

gène : /0,5

vecteur /0,5

titre : /0,5

/0,5 Question n°4 : non car la protéine serait, d'après l'article, déjà consommée par l'homme.

/1 Question n°5 : propriété d'universalité car le receveur peut lire l'information portée par l'ADN du donneur.

II. B. Hypercholestérolémie familiale (/2) – 5mn

/0,5 Question n°6 : Il y a juste un couple de nucléotides de différent.

/1,5 Question n°7 : Ces deux séquences sont des successions spécifiques de nucléotides. Les allèles, qui sont des formes

différentes pour un même gène, sont des séquences nucléotidiques légèrement différentes au même locus et sont

responsables de la variation des états existant pour un même caractère.

Organisme donneur

Pois cassé

Organisme receveur

Blé, riz

Gène codant la

protéine toxique

[Prottox1]

Vecteur : plasm ide

bactérien

1

/

5

100%