Téléchargez le livret des abstracts du colloque

Programme

Abstracts

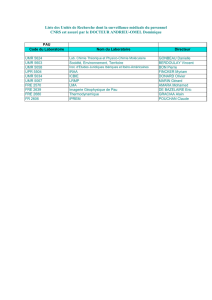

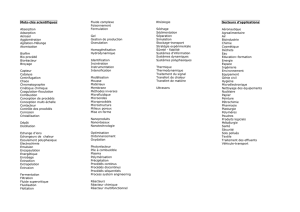

Liste des

participants

ORGANISÉ PAR :

ores

microbiennes

d’intérêt

dans les Procédés Alimentaires et la Santé

Le 7 octobre 2014, à DIJON

AVEC LA PARTICIPATION DE :

COLLOQUE

ores microbiennes d’intérêt

dans les Procédés Alimentaires et la Santé

7 octobre 2014, Dijon

PROGRAMME

13h30 – 14h30

CONSERVATION ET PRÉSERVATION DES SOUCHES AU COURS DES PROCÉDÉS ET

DE L’INGESTION

Chairman :

Pascal Molimard (Merck Consumer Healthcare)

• Le cas problématique des bactéries strictement anaérobies -

Cyril Iaconnelli (UMR

PAM)

• Conservation de la levure et le rôle antioxydant des stérols de la membrane -

Sébastien

Dupont

(UMR PAM)

• L’encapsulation de cultures de microorganismes -

Yves Waché (UMR PAM / NatEncaps)

14h30 – 15h30

MODES D’ACTION DES MICROORGANISMES

Chairman :

Nicolas Desroche (Nexidia)

• Effet de bactéries probiotiques sur la perméabilité de la barrière intestinale -

Luis

Bermudez (UMR MICALIS)

• Biolm et immunomodulation : cas d’un

Lactobacillus casei

-

Jean Guzzo / Aurélie

Rieu (UMR PAM)

• Activité réductrice des microorganismes d’intérêt laitier -

Rémy Cachon (UMR PAM)

15h30 – 15h45 CONCLUSION

Catherine Béal (AgroParisTech)

15h45 - 16h00 PAUSE

16h00 – 17h30 SPEED DATING

17h00 COCKTAIL APÉRITIF ET NETWORKING

18h30 CLÔTURE

8h45 – 9h00 ACCUEIL

9h00 – 9h30

CONFÉRENCE INTRODUCTIVE : Les ores microbiennes d’intérêt dans les

procédés alimentaire et la santé

Muriel Thomas (UMR Micalis) & Laurent Beney (UMR PAM)

9h30 – 10h30

BIODIVERSITÉ MICROBIENNE ET SÉLECTION DE SOUCHES D’INTÉRÊT

Chairman :

Laurent Rios (Biovitis).

• Sélection de levures œnologiques non

Saccharomyces

-

Hervé Alexandre (UMR

PAM)

• Dynamique d’évolution de la ore microbienne dans les fromages -

Christine

Achilleos (INRA Urtal)

• Démarche de sélection d’une souche d’intérêt probiotique -

Pascal Molimard

(Merck Consumer Healthcare)

10h30 - 11h00 PAUSE

11h00 – 12h30

IDENTIFIER ET CONSERVER LES FONCTIONNALITÉS

Chairman :

Patricia Ramos (Senoble)

• Impact des procédés de production sur le maintien des propriétés fonctionnelles

de

Lactobacillus

plantarum - Nicolas Desroche (Nexidia)

• Identication des fonctions bactériennes par une approche de banque génomique -

Florian Chain (UMR MICALIS)

• Stratégie de génétique inverse sur les lactobacilles : de la fonction aux gènes -

Jean-François Cavin et Hélène Licandro-Seraut (UMR PAM)

12h30 – 13h30 DÉJEUNER - BUFFET ET ÉCHANGES

Matin

Les organisateurs

Après-midi

VITAGORA®, pôle de compétitivité tri-régional (Bourgogne,

Franche-Comté et Île-de-France). Vitagora® réunit entreprises

de l’agroalimentaire avec des représentants de a recherche et de

la formation afin de favoriser la croissance par l’innovation pour

attaquer à des marchés alimentaires à haute valeur ajoutée.

www.vitagora.com

Le Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) AGRALE est constitué de trois

partenaires, membres fondateurs : l’INRA, l’Université de Bourgogne,

AgroSup Dijon, qui rassemble l’ensemble des forces de recherche et

formation supérieure du Grand Campus dijonnais dans les domaines

de l’AGRicuture, l’ALimentation et l’Environnement.

www.agrale-dijon.fr

Conférence introductive

L’avenir des ores microbiennes d’intérêt pour les procédés

alimentaires et la santé

M. Thomas (UMR Micalis, Jouy en Josas) et L. Beney (UMR PAM, Agro-

sup Dijon – Université de Bourgogne, Dijon)

Depuis des millénaires, nous mettons à prot les propriétés des bactéries pour améliorer la

conservation, le goût, l’aspect, la texture des aliments après fermentation. L’utilisation des bactéries,

très ancrée dans nos procédés alimentaires, subit une évolution permanente qui est marquée par la

disparition progressive de l’empirisme au prot de pratiques rationnelles tirées du développement

des connaissances scientiques. La richesse du programme de la journée démontre le dynamisme

dans le domaine des « ores microbiennes d’intérêt » tant sur le plan des nouvelles connaissances

que sur le plan de leurs répercussions économiques et sociétales. Nous espérons que ce colloque

sera particulièrement favorable à l’innovation, à la créativité et à l’émergence de nombreux projets.

Son format y est en tout cas propice puisqu’il réunit des chercheurs académiques et des industriels

du domaine. Nos unités respectives, Micalis et l’UMR PAM ainsi que l’Unité URTAL sont fortement

mobilisées pour cet évènement et nombre de leurs chercheurs vous montreront le grand potentiel

technique et scientique qu’elles abritent.

La première des thématiques abordées aujourd’hui concerne l’étude de la biodiversité et

l’identication de nouvelles souches d’intérêt. En eet, l’immense diversité du monde microbien se

révèle à travers l’étude des méta-génomes des aliments fermentés, de notre tractus digestif et de

notre environnement. Dans leur totalité les microorganismes constituent une richesse biologique

et génétique immense et sont le siège de millions d’activités biochimiques pour la plupart

inconnues. Il ne fait aucun doute que certains d’entre eux contribueront un jour à la préservation

de notre santé ou de notre environnement. Pour cela quelques challenges sont à relever, au-delà

de la signature génétique, il s’agit par exemple d’isoler et cultiver ces microorganismes pour en

étudier leurs activités.

Les trois sessions suivantes sont consacrées aux fonctions des ores d’intérêt. Les enjeux principaux

sont d’identier puis de préserver les fonctionnalités des souches et cela tout au long de la chaine qui

s’étend du fermenteur, dans lequel sont produits les microorganismes, jusqu’à l’aliment et le tractus

digestif. Toutes ces investigations sont essentielles à l’utilisation rationnelle des microorganismes

et au développement de procédés industriels adaptés.

Enn les derniers exposés concerneront les modes d’action des micro-organismes à la fois dans

le produit mais aussi sur la santé humaine. Les bactéries utilisées dans les procédés alimentaires

sont souvent associées à des valeurs « santé » ce qui confère une plus-value à un produit et

représente un potentiel d’innovation impliquant des acteurs académiques et privés; cependant les

preuves scientiques sur l’eet bénéque de leur consommation restent insusantes. Les seules

bactéries alimentaires bénéciant d’une allégation « santé » approuvée par l’EFSA (« European

Food Safety Autority ») sont les bactéries lactiques du yaourt, dont la consommation aide à une

meilleure digestion du lactose. Ce cas d’école, qui reste isolé, montre qu’il y a une grande marge

de progression pour prouver des eets santé de bactéries alimentaires. Dans un contexte, où de

nombreuses études décrivent l’impact des bactéries intestinales commensales ou alimentaires sur

la physiologie et la santé ; les argumentaires des allégations santé devraient pouvoir être étayés

an de concilier les exigences réglementaires, les attentes et la protection des consommateurs.

Nous remercions le comité d’organisation de ce premier colloque consacré à la « ore microbienne

d’intérêt » ainsi que le pôle Vitagora et le Gis Agrale pour leur implication déterminante. Nous vous

souhaitons un colloque riche d’échanges et de projets.

Biodiversité microbienne et sélection de souches d’intérêt

Sélection de levures œnologiques Non-Saccharomyces

Hervé Alexandre

UMR A 02.102 Laboratoire VALMIS-UMR PAM AgrosupDijon/UB, Institut Universitaire de la Vigne et

du Vin Jules Guyot, Université de Bourgogne

La réalisation de la fermentation alcoolique du jus de raisin a été pendant très longtemps et est

encore dans certains cas conduite par les levures naturellement présentes sur le raisin ou dans le

chai. Dans ces conditions, le terme « levures indigènes » est utilisé. Sous ce terme co-existe une

multitude d’espèces de levures, fermentaires ou non. Toutes les « levures indigènes » ne sont pas

adaptées à la production de vin de qualité même si majoritairement cela se passe bien. En eet,

le départ en fermentation peut être long et n’est pas contrôlé, la vitesse de fermentation peut être

irrégulière et la fermentation peut ne pas aller à son terme. Enn les risques de déviances existent.

Pour ces raisons, des levures appartenant à l’espèce

Saccharomyces cerevisiae

ont été isolées et

sélectionnées selon un cahier des charges assez stricte. Peu de production d’acide acétique, de

sultes, départ en fermentation rapide, tolérance à l’éthanol, tolérance à la température,…. Et bien

d’autres propriétés.

Dans les années 70-80 les premières levures sèches actives (LSA) apparaissent et ont très vite

remporté un vrai succès. Ces LSA ont sans conteste contribué à l’amélioration qualitative des vins,

ces 40 dernières années.

Cependant, parmi les levures indigènes dans lesquelles il y a des

Saccharomyces cerevisiae

, il y a

également des levures dites « non-Saccharomyces » qui possèdent des propriétés intéressantes

pour la vinication et qui ont fait l’objet de nombreuses études qui ont relancé l’intérêt pour ses

levures.

Ainsi de nouveaux programmes de sélection de levures « Non-Sacchromyces » ont vu le jour avec

pour objectif de réaliser des co-fermentations avec Saccharomyces cerevisiae, an de mimer ce

qui se passe naturellement, mais de façon plus contrôlée. Ce sont ces diérents aspects qui seront

abordés dans cette présentation.

Biodiversité microbienne et sélection de souches d’intérêt

Dynamique d’évolution de la ore microbienne dans les fromages

Christine Achilleos

INRA, UR342 Technologie et Analyses Laitières, F-39800 Poligny, France

Le fromage est un écosystème complexe où cohabitent des bactéries, des levures et des moisissures.

Tout au long de la fabrication et de l’anage, par une multitude d’activités enzymatiques, elles

interagissent entre elles, et avec leur environnement, les constituants du lait, puis du fromage.

Ainsi, suivant les conditions de leur environnement, à un moment donné du process de fabrication,

certains micro-organismes se multiplient activement alors que d’autres tendent à disparaître. Les

équilibres entre les diérents groupes de micro-organismes, la diversité et l’importance relative

des populations sont donc en constante évolution en cours de fabrication et d’anage. Le

fonctionnement de cet écosystème microbien conduit à l’élaboration des diérentes caractéristiques

de la qualité des fromages : sensorielle, sanitaire et santé.

Décrire le fonctionnement de cet écosystème implique de connaitre la diversité microbienne et de

suivre tout au long du process de fabrication la vie dynamique de ces populations microbiennes.

La description des populations microbiennes en termes de diversité et de dynamique est basée sur

des méthodes cultures dépendantes, sur milieux plus ou moins spéciques, et peut être aujourd’hui

complétée par des méthodes moléculaires directes, cultures indépendantes, basées sur l’analyse

des séquences d’acides nucléiques, signatures des micro-organismes.

L’évolution de Lactobacillus delbrueckii pendant la fabrication fromagère, depuis le lait de cuve

jusqu’en n d’anage, a été suivie dans 24 fromages au lait cru, de type pâte pressée cuite. La

quantication de

Lb. delbrueckii

par une méthode moléculaire, PCR quantitative en temps réel

(qPCR), comparée au dénombrement par culture sur milieu sélectif, a montré la présence de

cellules non cultivables tout au long de la fabrication fromagère, dès l’étape de pressage du

fromage et jusqu’en n d’anage. Les écarts observés entre les deux méthodes de quantication,

surestimation par qPCR, expriment diérents états physiologiques des cellules selon l’étape de

fabrication considérée.

D’autre part, certains résultats, sous-estimation par qPCR, traduisent des problèmes d’extraction

de l’ADN de cellules cultivables. Ceci est clairement observé pour des échantillons dans le lait de

cuve, à l’étape d’inoculation de

Lb. delbrueckii

et à 12 h de fabrication, dans le fromage sous presse,

lorsque les cellules de

Lb. delbrueckii

sont en phase stationnaire de croissance. L’ecacité de la

méthode d’extraction de l’ADN varie selon l’état physiologique des cellules mais également selon

la souche de

Lb. delbrueckii

impliquée.

Cet exemple montre que la description d’un écosystème microbien est étroitement liée aux

méthodes mises en œuvre pour le mesurer. Les méthodes moléculaires s’aranchissent des cultures

sur milieux sélectifs mais nécessitent l’extraction des acides nucléiques directement de la matrice,

lait et fromage. Les populations microbiennes sont quantiables sous condition que les cellules

puissent être lysées et leur acide nucléique extrait.

Il n’y a pas d’outil idéal et il est nécessaire de bien connaitre les biais et limites de chaque méthode

pour une interprétation au plus juste. Il est souvent souhaitable de combiner plusieurs méthodes

pour avoir une image nale de la communauté microbienne la plus complète et la plus proche de

la réalité.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

1

/

19

100%