05-4 giordanengo

BIOFUTUR 279 • JUILLET-AOÛT 2007 35

L

e phloème est un tissu vivant dont les éléments

fonctionnels majeurs sont les cellules des tubes

criblés, qui transportent les produits de la

photosynthèse. Ils constituent donc une manne

métabolique pour qui saura les localiser et les exploi-

ter durablement de manière concurrentielle par rap-

port aux autres tissus de la plante (racines, fruits,

méristèmes…).

Un pipeline alléchant

L

es caractéristiques majeures de la sève phloémienne,

qui façonnent l’ensemble des adaptations métaboliques

des pucerons, sont les suivantes :

•c’est un fluide intracellulaire, particularité rare pour

l’aliment exclusif d’un animal, les herbivores s’ali-

mentant généralement aux dépens des tissus et

organes des plantes. Outre les conséquences en termes

de composition, la structure de ce tissu nourricier

induit de fortes contraintes quant à la taille des pièces

buccales, et donc de l’animal. Par ailleurs, les consé-

quences de la quasi-stérilité de cet aliment sont évo-

lutivement importantes ;

•c’est un milieu généralement pauvre en protéines.

Il en découle une importance très secondaire de la

digestion protéique, et en retour une sensibilité poten-

tielle de ces insectes aux toxines protéiques ;

•c’est un milieu subissant de grandes variations

compositionnelles, d’origine physique (lumière,

saison…) ou physiologique (stade végétatif, posi-

tion architecturale…) ;

Comment les pucerons

manipulent les plantes

Les pucerons ingèrent la sève alors qu’elle circule dans les vaisseaux du

phloème, grâce à des pièces buccales modifiées en stylets souples percés

d'un canal alimentaire et d'un canal salivaire. Ce dernier leur permet

d'injecter dans les tissus végétaux des sécrétions salivaires jouant un rôle

fondamental dans la recherche, l’acceptation et la manipulation

physiologique des tissus cibles.

Philippe Giordanengo*, Gérard Febvay**, Yvan Rahbé**

* EA3900 Biologie des plantes

et contrôle des insectes

ravageurs, université

de Picardie Jules Vernes,

F-80039, Amiens

philippe.giordanengo@

u-picardie.fr

** UMR203 Biologie

fonctionnelle insectes

et interactions, IFR41,

Inra, Insa-Lyon,

F-69621 Villeurbanne

Pour étudier les différentes étapes conduisant à la prise ali-

mentaire, une électrode pénétrographique (EPG) est collée

sur le dos du puceron.

Électrode (fil d'or de 20 µm de diamètre)

Glue argentique

,

© PLATE-FORME MICROSCOPIQUE/UNIV. PICARDIE

05-4 giordanengo 21/06/07 11:16 Page 35

BIOFUTUR 279 • JUILLET-AOÛT 200736

Dossier

Pucerons, les connaître pour mieux les combattre

•c’est un milieu de transport extrêmement riche

en sucres (source non limitante de carbone

et d’énergie). Cette caractéristique rappelle celle

des fruits et des nectars

(1)

, même si elle en est

écologiquement très différente (faible accessibilité

et relation plante-insecte antagoniste). Cette ponc-

tion à la source du carbone photosynthétique

pose des problèmes majeurs de compatibilité

physiologique (gestion de l’eau et des composés

dissous) ;

•c’est un milieu éventuellement riche mais très désé-

quilibré en acides aminés et particulièrement limité

en acides aminés essentiels non synthétisables par les

animaux. Cette contrainte, aux conséquences méta-

boliques fortes, restreint l’utilisation de cette source

trophique aux insectes disposant d’une flore micro-

bienne symbiotique pouvant complémenter cette

déficience ;

•c’est enfin un milieu quasi exempt de lipides, dont

certains sont également essentiels pour les cellules

animales. Contrairement au cas de la gestion de

l’azote, les pucerons semblent avoir trouvé par eux-

mêmes la solution aux problèmes biosynthétiques

posés par les lipides et les pigments qui y sont appa-

rentés (aphines polycycliques responsables de cer-

taines de leurs couleurs prononcées, hors spectre

jaune couvert par des caroténoïdes). Leur stricte

dépendance vis-à-vis de certains composés végétaux

(stérols) pour la synthèse de leurs hormones impli-

quées dans les processus de croissance et de déve-

loppement (mues) des larves (stades de

développement après l’éclosion de l’œuf qui don-

nent l’adulte), reste cependant un mystère non

résolu…

C

hacune de ces caractéristiques constitue une bar-

rière évolutive importante que les pucerons ont su

lever, seuls ou avec l’aide de partenaires microbiens

(voir p. 49)

.

Un comportement alimentaire évolué

et complexe

L

e puceron insère ses stylets dans les tissus végétaux

et les fait pénétrer entre les cellules jusqu’à atteindre

le phloème. Au cours de ce transit, il réalise diverses

activités et prélèvements extracellulaires, mais éga-

lement des ponctions intracellulaires dans des tis-

sus non nourriciers. Ces prélèvements, qui

s’accompagnent toujours d’une injection de salive,

sont déterminants dans le choix de la plante hôte

(2)

,

ainsi que pour la localisation des stylets dans les

tissus végétaux.

L

es cellules bordant les vaisseaux phloémiens sont

plus ponctionnées que celles des autres tissus, indi-

quant une recherche du phloème par échantillonnage

et la capacité de l'insecte à reconnaître la composition

chimique des différents types cellulaires rencontrés.

Durant cette phase, les organes de l’épipharynx situés

dans la cavité buccale jouent un rôle fondamental dans

la perception gustative. Les principaux stimuli poten-

tiels d’identification du phloème sont le pH, la teneur

en certains sucres et acides aminés, ainsi que le poten-

tiel redox (résultant de la réactivité des composés

chimiques en présence)

(3)

.

C

es différentes phases aboutissant à la prise alimen-

taire des pucerons ont été étudiées par des techniques

analytiques ou comportementales dédiées, comme

la stylectomie (coupure des stylets pour la récolte de

sève) ou l’électropénétrographie (EPG,

figure 1

). Elles

permettent, par exemple, de bien comprendre les

modes de transmission des virus aux végétaux et le

rôle de certaines résistances génétiques des plantes

dans les mécanismes de leur colonisation par ces rava-

geurs

(4, 5)

. L’importance économique des pucerons

repose en partie sur cette étape de sélection de la plante

hôte

(voir pp. 22 et 40)

, comme sur leur exceptionnel

potentiel reproducteur

(voir pp. 49 et 53)

.

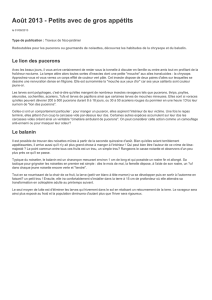

Figure 1 Exemples de graphes d’EPG

(électropénétrographie)

Cette technique mise au point par DL McLean,

MG Kinsey (USA) et WF Tjallingii (Pays-Bas)

permet de suivre les activités alimentaires des

pucerons

in situ

. En bleu, un enregistrement

global, analogue à ce que pourrait donner un

électrocardiogramme pour les activités élec-

triques du cœur humain.

Au centre, une coupe transversale de feuille,

avec l’emplacement des stylets et des liens sur

les vues élargies des ondes enregistrées à cha-

cune de ces localisations. Les ondes « C »

constituent les trajets extracellulaires, les « E »

signent l’alimentation phloémienne et les « pd »

(pour

potential drop

, ou chute de potentiel)

accompagnent le franchissement d’une mem-

brane cellulaire en activité. En vert sont repré-

sentées des activités normales, en rouge des

activités signalant des stress locaux, méca-

niques (F) ou trophiques (G).

(d’après Sauvion, 1996, thèse Insa-Lyon,

http://docinsa.insa-lyon.fr/these/pont.php?

id=sauvion)

© DR

(1) ) Douglas AE (2006)

J Exp Bot

57, 747-54

(2) Powell G

et al.

(2006)

Annu Rev Entomol

51, 309-30

(3) Rahbé Y

et al.

(2000)

pp. 212-236 (Walker, G.P.

et al

., Eds.) Thomas Say

Publ., USA

(4) Chen JQ

et al.

(1997)

Eur J Plant Pathol

103, 521-36

(5) Kaloshian I, Walling LL

(2005)

Annu Rev

Phytopathol

43, 491-521

05-4 giordanengo 21/06/07 11:16 Page 36

BIOFUTUR 279 • JUILLET-AOÛT 2007 37

Des insectes « furtifs »

D

’un point de vue évolutif, et contrairement à de nom-

breux insectes ayant une stratégie de « prédateurs »

vis-à-vis des plantes, les pucerons, ainsi que les autres

insectes phloémophages (cochenilles, aleurodes ou

« mouches blanches », psylles…), sont des parasites

(5)

adoptant une stratégie de furtivité. L’enjeu est de ne

pas affronter les principaux mécanismes de défense

développés par les plantes pour se protéger, qu’ils soient

constitutifs (certains composés toxiques) et s’expri-

ment quel que soit l’état de la plante, ou induits par

les blessures cellulaires et les sécrétions diverses occa-

sionnées lors de la prise alimentaire.

C

ependant, nous verrons qu’une interaction très par-

ticulière s’établit entre la plante et le puceron qui semble

être significativement différente de celles engendrées

par d’autres insectes. Comme toujours en biologie, des

exceptions à cette furtivité existent, et la salive des

pucerons peut provoquer des toxémies ou des galles

chez certaines plantes

(voir p. 22)

.

Les réponses de la plante à l'infestation

Le puceron et la plante se reconnaissent très vite

D

ès l’insertion de leurs stylets dans les tissus végétaux,

les pucerons effectuent des prélèvements de contenu

tissulaire qui leur permettent d’identifier les proprié-

tés physico-chimiques de la plante et d’évaluer ainsi sa

compatibilité alimentaire. La première couche cellu-

laire est ponctionnée, ainsi que les cellules bordant

le trajet vers le phloème, tout comme les fluides du

compartiment intercellulaire. Selon l’espèce de puce-

ron et la gamme de plantes susceptibles de l’héber-

ger (souvent très restreinte, parfois très large pour

les espèces d’importance agronomique), les stimuli de

poursuite de l’exploration alimentaire se situent à ces

différents niveaux (temps de réaction allant de la minute

à quelques heures).

À

l’inverse, les activités des stylets durant la recherche

du phloème (salivations extra- et intracellulaires, ponc-

tions cellulaires) peuvent induire des réactions de la

plante dans les quelques minutes suivant la piqûre.

C’est le cas de melons exprimant un gène de défense

(Vat)

(6, 7)

sur lesquels les pucerons présentent des com-

portements alimentaires très perturbés, conduisant

finalement à l’abandon de la plante après l’atteinte du

phloème

(4)

.

Le phloème réagit localement

L

e phloème, quant à lui, contient de nombreuses

protéines phloémiennes (protéines P) intervenant

dans le colmatage des blessures de ce tissu. De la

callose peut également se déposer après plusieurs

minutes et obstruer les vaisseaux, ralentissant for-

tement le flux de sève et empêchant la prise ali-

mentaire des pucerons. L’insertion des stylets dans

des cellules phloémiennes pauvres en calcium s’ac-

compagne au point d’insertion d’un influx de cal-

cium

(figure 2)

, amplifié par l’induction des canaux

calciques facilitant le passage de l’ion à travers la

membrane

(8)

.

C

et influx calcique peut initier des cascades de signa-

lisation à longue distance et ainsi réguler la réponse

systémique de la plante (réponse généralisée à la

plante entière). Chez les Fabacées, les forisomes, des

structures protéiques très sensibles à l’arrivée de cal-

cium, s’y lient pour former de très grosses structures

protéiques capables d’obturer les tubes criblés, stop-

pant immédiatement le flux de nutriments. Chez

d’autres espèces végétales, la capacité des protéines P

à se lier au calcium n’a pas été démontrée, excepté

pour certaines enzymes (protéines kinases)

(9)

. Il

est cependant très probable que la signalisation cal-

cique associée à la balance redox et aux molécules

d’oxygène réactives (H

2

O

2

, OH-…) soient les élé-

ments majeurs contrôlant réponse et tolérance des

cellules du phloème à l’alimentation des pucerons

(8)

.

L’influx de Ca++ a également un effet direct sur la

production de callose, polymère glucidique (1,3-β-

glucane, également majoritaire dans la paroi cellu-

laire des champignons) qui est impliqué dans la

défense à la blessure, et synthétisé par une enzyme

régulée par le calcium.

Alimentation

puceron Contexte génétique

de résistance

Contexte génétique

de compatibilité

Reconnaissance de l'acte alimentaire

par interaction de type gène-à-gène

Reconnaissance de l'acte alimentaire

par dommages spécifiques des pucerons

(parois, cellules ponctionnées, phloème)

Formation de la signalisation des réactions de défense de la plante

gradient d'intensité, résistances +/- fortes

O2 + acide α-linolénique

peroxydes d'acides gras

acide 12-oxodécanoïque

acide 12-oxo-phytodiénoïque

(OPDA)

acide jasmonique

(JA, MeJA)

Défenses chimiques spécifiques des insectes (et/ou des pucerons)

de

g

ré variable de spéci

fi

cité botanique (arsenal toxique plante) ou de cibles (sensibilité de l'insecte)

NO

ET

SA

H2O2, ROS

ABA, GA

dégâts oxydatifs directs

des pucerons

gradient d'intensité ± spécifique anti-pucerons

degré variable de spécificité taxonomique

Protéines PR

signalisation

phloème-spécifique

?

?

?

Calcium

Gènes R (Vat, Mi, Rm, Akr...)

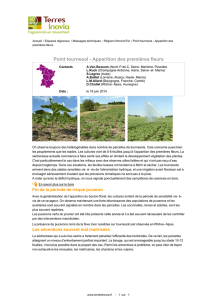

Figure 2 Voies de signalisations déclenchées

chez les plantes par des agressions d’insectes

phloémophages tels que les pucerons

Les métabolites clefs de signalisation figurent en noir (SA :

acide salicylique ; ET : éthylène ; NO : oxyde nitrique ; ABA :

acide abscissique ; GA : acide gibbérellique ; ROS : espèces

réactives de l’oxygène ; MeJA : ester méthylique de l’acide

jasmonique). Certains gènes de résistance (« gènes R »)

contrôlant le déclenchement des cascades de défenses sont

mentionnés en vert.

Les points d’interrogation symbolisent des inconnues ou la

non caractérisation d’une voie (d’après Smith et Boyko, 2007,

doi://10.1111/j.1570-7458.2006.00503.x).

© DR

(6) Silberstein L

et al.

(2003)

Genome

46, 761-73

(7) Dogimont C

et al.

(2003)

Gène de résistance à

Aphis gossypii

. FR 0300287

(Inra, brevet)

(8) Will T

et al.

(2007)

PNAS,

doi: 10.1073/pnas.

0703535104

(9) Yoo BC

et al.

(2002)

J Biol Chem

277, 15325-32

05-4 giordanengo 21/06/07 11:16 Page 37

BIOFUTUR 279 • JUILLET-AOÛT 200738

Dossier

Pucerons, les connaître pour mieux les combattre

La plante réagit globalement

L

’insertion des stylets s’accompagne également de la

libération dans le phloème de molécules d’oxygène

réactives

(10 à 12)

responsables de l'induction d'une

réponse de défense systémique et spécifique, et ce

patron de réaction semble s’appliquer à toutes les dico-

tylédones

(13)

.

L

’attaque par un insecte phytophage de type brouteur,

qui prélève des portions de feuille ou de tige, se traduit

par une activation des voies jasmonates/éthylène, condui-

sant à la production et à l’accumulation de nombreuses

protéines ou de composés secondaires (inhibiteurs de

protéases, polyphénoloxydases, peroxydases, phényl-

propanoïdes…). En revanche, l’attaque par un patho-

gène (virus, bactérie ou champignon) s’accompagne

de la production de radicaux oxygénés actifs et induit

les voies de signalisation du salicylate. Elle conduit éga-

lement à la production locale ou systémique de « patho-

genesis-related proteins » (protéines PR), et s’accompagne

dans certains contextes génétiques de réactions d’hyper-

sensibilité, incluant un syndrome de mort cellulaire pro-

grammée qui limite l’extension de l’infection.

P

ar comparaison aux deux réactions précédentes, l’agres-

sion par les pucerons peut activer partiellement les deux

voies de signalisation décrites

(figure 2)

, mais privilégie

la voie salicylate, se traduisant par la production de pro-

téines PR

(10)

, avec cependant de nombreux cas d’hyper-

sensibilité sous contrôle génétique simple

(14)

. En plus de

l’implication majeure de l’une de ces deux voies cano-

niques, d’autres gènes activés montrent une réponse

systémique spécifique au compartiment phloémien de la

plante

(12)

. Ainsi, malgré la similitude avec la réponse aux

pathogènes, l’agression aphidienne semble induire chez

la plante une réponse spécifique qui reste à déchiffrer.

Sensibles à divers effecteurs de la voie des jasmonate/éthy-

lène, comme certaines enzymes ou inhibiteurs de pro-

téases, les pucerons tentent d’en limiter l’induction.

La manipulation de la plante

par les pucerons

Contournement des défenses induites

L

ors des phases de piqûre de sondage et de pénétration

dans le phloème, les pucerons relarguent plusieurs types

de salive

(figure 3)

jouant un rôle fondamental dans l’ac-

ceptation de la plante hôte

(15, 16)

. À la surface de la

plante, les pucerons déposent une petite quantité de

salive gélifiante ; cette salive, sécrétée ensuite en continu

lors du cheminement des stylets entre les cellules, forme

une gaine qui isole ces derniers des tissus de la plante.

Outre un hypothétique rôle mécanique, cette gaine joue

un rôle de barrière chimique limitant les flux calciques

transmembranaires impliqués dans la réponse rapide

des plantes à la pénétration des stylets dans les vaisseaux

phloémiens

(8)

, mais probablement également aux espèces

réactives de l’oxygène.

L

a salive liquide constitue le deuxième type de salive

produit par les pucerons. Lorsqu’un puceron effectue

une ponction, par exemple de sève élaborée, il injecte

en premier lieu de la salive liquide dans les vaisseaux du

phloème. À cet instant, la valve du canal alimentaire se

ferme, empêchant l’ingestion de sève

(17)

. La salive liquide

joue une part importante dans le contournement des

défenses immédiates de la cellule végétale. Elle pourrait

se lier au calcium ou à l’oxygène actif, inhibant ainsi

leur rôle dans la coagulation des protéines phloémiennes

ou les dépôts de callose. Elle pourrait également inhi-

ber directement la coagulation des protéines phloé-

miennes ou même hydrolyser la callose

(8)

. Une fonction

digestive est par ailleurs soupçonnée pour cette salive,

car une fraction du flux sécrété dans la cellule phloé-

mienne est vraisemblablement ingérée par l’insecte via

le flux alimentaire entrant

(17) (figure 3)

.

Altérations métaboliques

A

fin de compenser en partie les carences composi-

tionnelles de la sève phloémienne, les pucerons sont

capables d'accroître le flux de phloème, mais aussi d'in-

duire une augmentation systémique des taux d'acides

aminés circulants, dont les acides aminés essentiels. En

outre, ils semblent également capables d’induire une

accumulation phloémienne locale de glucides, aux

dépens des autres tissus de la plante

(18)

. Cette mani-

pulation trophique se manifeste de façon exacerbée

dans le cas des pucerons galligènes, étudiés depuis long-

temps pour leur manipulation locale et systémique de

la signalisation hormonale de l’hôte.

P

arce qu’ils s’alimentent exclusivement aux dépens de

la sève élaborée des plantes, les pucerons ont développé

tout un arsenal d’adaptations tant morphologiques

que physiologiques leur permettant d’exploiter cette

ressource trophique difficilement accessible, aux pro-

priétés physico-chimiques très particulières et siège de

l’expression des mécanismes de résistance systémique

induite (distribution des signaux de défense à l’échelle

de la plante). Du fait de l’intimité de cette interaction,

le modèle puceron-plante constitue un exemple main-

tenant bien étudié de coévolution plante-insecte.

Phloème

Tube criblé

salive intracellulaire phloémienne

salive de piqure intracellulairesalive extracellulaire de la gaine

salive liquide réingérée

Stylets

3

2

4

Puceron

2

3

4

1

1

Cellule

compagne

Plante

Épiderme

Rostre

Figure 3 Les quatre salives des pucerons

détectées par EPG

Une salive gélifiante extracellulaire (cercle plein) et trois

salives liquides injectées dans les cellules (cercles vides).

Seule l’une d’entre elles possède une fonction digestive

potentielle (4) (d’après Tjallingii WF, 2006).

© DR

(10) Moran PJ, Thompson

GA (2001)

Plant Physiol

125,

1074-85

(11)

Thompson GA, Goggin FL

(2006)

J Exp Bot

57,

755-66

(12) Divol F

et al.

(2005)

Plant Mol Biol

57, 517-40

(13) Kehr J (2006)

J Exp Bot

57, 767-74

(14) Sauge MH

et al.

(2006)

Oikos

113, 305-313

(15) Miles PW (1999)

Biol Rev

74, 41-85

(16) Cherqui A, Tjallingii WF

(2000)

J Insect Physiol

46,

1177-86

(17) Tjallingii WF (2006)

J Exp Bot

57, 739-45,

doi://10.1093/jxb/erj088

(18) Girousse C

et al.

(2003)

New Phytologist

157, 83-92

Pour en savoir plus

www.biocel.versailles.inra.fr/phloem/index.html

http://jxb.oxfordjournals.org/content/vol57/issue4

05-4 giordanengo 21/06/07 11:16 Page 38

1

/

4

100%