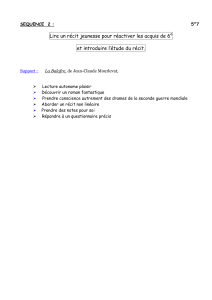

Phanérotopie (du grec ϕαίνω : faire paraître, rendre visible), néologisme qui désignerait un

emplacement capable de transformer l’espace alentour.

Philippe Vasset.

L’écopoétique est un agencement, selon l’usage que Deleuze et Guattari font de ce terme – « La

littérature est un agencement, elle n’a rien à voir avec l’idéologie » (Mille Plateaux, 1980, : 10)

–, phrase à lire en écho avec la question ironique posée par Philippe Vasset dans Une vie en

l’air :

Habiter, ce n’était pas politique ? Trouver son lieu, sa distance au monde, inventer sa situation et

ses agencements, ce n’était pas politique ? (Vasset 2018, : 160).

Au centre du récit, l’aérotrain conçu par Jean Bertin (abandonné au profit du TGV) et sa piste,

« banderole » couverte de signes, « long trait de béton, tendu à sept mètres au-dessus de la

Beauce, entre les communes de Saran, Cercottes, Chevilly et Ruan. Tout entortillé d’arbres et de

pylônes, il déroule ses arches au-dessus des champs, avant de disparaître sous les futaies. Étirée

sur dix-huit kilomètres, la structure échappe largement au regard : on n’en voit que des tronçons,

morcelés par la topographie. » (Vasset 2018 : 5) À la fois manifeste et invisible, cette « ruine du

futur », paradoxe répété comme une butée (18, 95 et 150), est pour l’écrivain un véritable

« accélérateur de fictions » (14), « l’horizon de [s]on territoire de phrases » (178).

Toute cartographie est politique

•

« L’aérotrain comptait moins que ce qu’il révélait », « il changeait le monde pour celui qui y

grimpait. Ce n’était pas une utopie, enclos paradisiaque, ni même une “hétérotopie”, marge

discontinue ». Il est « une phanérotopie (du grec ϕαίνω : faire paraître, rendre visible),

néologisme qui désignerait un emplacement capable de transformer l’espace alentour ». « Ce qui

se manifestait, sur le quai de béton, c’était le réel lui-même, mais un réel radicalement autre, un

univers jamais vu ». « Le rail donnait à voir et à vivre, secouant l’étendue comme une nappe et

éparpillant mille détails qui, libérés, dansaient devant les yeux comme des embruns échangés par

les vagues », en recomposant « un paysage dans lequel on finit par reconnaître, surpris, les lieux

que l’on croyait familiers » (Vasset 2018 : 168-170). Les fictions écopoétiques sont ces

phanérotopies manifestant êtres et espaces sous un jour nouveau, proposant d’autres

cartographies à nos imaginaires et nos représentations, faisant apparaître ce et ceux que nous

ne considérons pas ou mal.

Dans À la lumière de ce que nous savons, Zia Haider Rahman s’interroge : « pourquoi ne pas

envisager un livre comme tu envisages une carte ou une traduction ? » (Haider Rahman 2016 :

299), montrant combien nos planisphères et autres mappemondes ne sont pas une représentation

factuelle mais bien une politique des espaces et territoires. Il oppose la projection de Mercator

(notre représentation mentale courante) et celle de Peters, dans laquelle les continents retrouvent

leurs justes proportions, illustrant ainsi, dans une longue note qui court des pages 31 à 33 dans

l’édition française du roman, que toute carte a « des conséquences politiques quant à notre vision

du monde » (Haider Rahman 2016 : 32), ce que l’ensemble de son roman illustre, dès son titre :

nous jugeons à la lumière de ce que nous savons, et notre savoir est non seulement lacunaire

mais situé. Il nous faut apprendre à voir autrement, depuis des

représentations différentes, phanérotopiques. Son personnage, Zafar, théorise le fait que cartes et

plans sont des « métaphores » (Haider Rahman 2016, 30) et qu’ils occultent une grande partie du

réel. Il prend pour exemple le plan de Londres tel que Harry Beck l’a conçu, qui n’est de fait

« pas du tout un plan mais un schéma ». Les stations sont indiquées sans lien avec leur situation

géographique et leurs distances réelles, « le plan aide à se déplacer dans son propre monde

schématique et exige qu’on abandonne la réalité du macadam, des bâtiments et des parcs »

(Haider Rahman 2016 : 30-31). Le récit joue de ces superpositions entre écriture de surface et

commentaire en sous-sol, avec cette très longue note qui double le récit jusqu’à quasiment

prendre la place principale sur ces trois pages. Placer en note des cartes et ce long

développement, fondamental dans l’économie générale du texte en ce qu’il est un commentaire

métapoétique de son titre comme un discours sur sa perspective générale, donc son manifeste,

faire de la digression (que le lecteur peut toujours ne pas lire) le discours principal, revient à

inviter le lecteur à déplacer son regard vers les marges, à le décentrer. La note est, dans sa forme

même, le métonyme du propos, elle hybride récit et commentaires, elle est l’ajout de strates

discursives, citations et inserts des cartes selon Mercator puis Peters, comme un épaississement

proprement écopoétique du récit, un palimpseste ne cessant de manifester autre chose.

C’est ainsi que Matthieu Duperrex décrit les sédiments dans Voyages en sol incertain (2019),

son enquête dans les deltas du Rhône et du Mississippi : souvent « inaperçus ou escamotés », ils

sont pourtant constitués de « strates distinctes témoignant d’une diversité interne dans les

relations du vivant et de l’inerte. Les sédiments ont une longue histoire et relativisent la

prétention des humains à écrire l’histoire à la première personne. Les sédiments recèlent de

nouveaux récits et des spéculations » (Duperrex 2019 : 11-12). En s’inspirant de ces strates

géologiques, biologiques, historiques, férales, humaines etc. qui sont les « lignes de vie des

deltas » (Duperrex 2019 : 165), écrire revient dès lors à associer l’encre du texte et les encres de

Frédéric Malenfer pour proposer une « entrée en matière(s) », dans tous les sens de cette

expression – l’écopoétique est aussi cette manière d’articuler sens abstrait et sens concret de tout

élément du lexique. Matthieu Duperrex nous fait entrer dans les strates hétérogènes du vivant,

dans ces « matières » qui composent son livre articulant 31 récits qui eux-mêmes hybrident

théorie et narration, lieux et espèces animales. Il se place ainsi dans la filiation des réseaux

mycologiques d’Anna Tsing mais aussi en héritier explicite de « Walt Whitman [qui] rêvait

d’une écriture qui puise “au plus profond des sédiments du cerveau du monde” » et de Rachel

Carson écrivant dans La Mer autour de nous que les sédiments sont « l’épopée de la Terre.

Quand nous serons assez savants, nous pourrons y lire toute l’histoire du passé. Car tout y est

écrit » (Duperrex 2019 : 12 et 17). Dans ce type d’enquête de terrain, les matières collectées

constituent la matière même du récit.

Revenons aux projections de Mercator et Peters reproduites dans cette note de Zia Haider

Rahman qui rompt avec la pagination habituelle des livres. Sur la mappemonde de Mercator, « le

Groenland semble plus grand que l’Afrique, alors qu’en réalité l’Afrique équivaut à quatorze

Groenland ». « Il y a mieux, dit Zafar. Dans la projection de Mercator, le Brésil a plus ou moins

la taille de l’Alaska, alors qu’il est en fait cinq fois plus grand. Autre étrangeté, la Finlande

semble plus longue, du nord au sud, que l’Inde. En réalité, c’est l’inverse » (Rahman 2016 : 31-

32). La projection de Peters, publiée dans les années 1980, bouleverse ces représentations. Toute

projection répond à un défi, « reporter la surface courbe de la Terre, sphère aplatie aux pôles, sur

une surface plane » (Rahman : 32) et donner des limites (celles du morceau de papier) à ce qui,

lorsque l’on marche sur la Terre, n’en a pas (on peut faire le tour du monde). La carte figure en

cela les problématiques de toute représentation ou traduction :

Le traducteur prend un poème, un texte, dans une langue et a pour tâche d’essayer de représenter

les aspects du poème – rimes, métrique, rythme, métaphores, sens – dans une autre langue

(Rahman : 33).

Chateaubriand, à propos de sa traduction du Paradise Lost écrivait avoir « calqué le poëme de

Milton à la vitre ; je n’ai pas craint de changer le régime des verbes lorsqu’en restant plus

français j’aurais fait perdre à l’original quelque chose de sa précision, de son originalité ou de

son énergie […] le lecteur pénètre ici dans le génie de la langue anglaise ; il apprend la

différence qui existe entre les régimes des verbes dans cette langue et dans la nôtre », (John

Milton, Le Paradis perdu, Renault et Cie, 1861 (1836), III-IV). Un des enjeux de l’écopoétique

est, on le comprend, de réduire les altérations indissociables de toute représentation ou de les

manifester, en soulignant leur présence et commentant leur signification ; d’être dans

une Ressemblance par contact (Georges Didi-Huberman 2008), une fidélité qui n’est pas

négation des différences et se veut non un « mot à mot » mais un « monde à monde », comme

l’écrit Umberto Eco (2003). Dans la cartographie repensée comme dans la traduction, tout est

passage et négociation, et, en ce sens une expérience proprement écopoétique de diplomatie,

d’articulation d’un espace et de son dessin, d’un texte et de son contexte, d’un même et de son

autre.

Cartes et fabriques de monde

•

Nombreux sont ainsi les cartes, atlas et planisphères qui s’emploient à altérer nos représentations

acquises ou figées pour les remettre en mouvement et manifester Gaïa autrement : en 1942, le

géographe et océanographe Athelstan Spilhaus place les océans au centre de la représentation de

la planète et décentre ainsi notre représentation : sur sa carte, les océans forment une unité, une

sorte de mer intérieure fermée, en une projection déroutante qui signifie leur importance,

puisqu’ils couvrent 70 % de la surface de notre planète. « J’ai commencé à m’intéresser aux

cartes quand j’ai compris qu’elles n’entretenaient que des rapports lointains avec le réel »,

écrivait Philippe Vasset dans Un livre blanc. Récit avec cartes (Fayard, 2007 : 9). C’est ce

paradoxe qu’explorent l’historienne Nepthys Zwer et le géographe Philippe Rekacewicz

dans Cartographie radicale. Une carte ne se contente pas de mesurer et reproduire, dans une

neutralité que garantiraient échelles, symboles et légendes. Si elle est représentation et situation

dans un territoire, elle en est aussi l’écriture, soit une forme de récit comme de discours, elle est

tout autant une « machine à rêves » (2021 : 9) qu’une prise de pouvoir sur l’espace. Si la carte

permet, objectivement, de se repérer et de se déplacer, elle n’en est pas moins une représentation

soumise à un point de vue. Une carte balise une occupation de l’espace, souvent anthropisée,

ethnocentrée, liée à des conceptions économiques et sociales donc politiques. La cartographie

radicale, mouvement lié à la « géographie critique », rompt justement avec ces (fausses)

évidences ; alternative, elle se revendique subjective, liée à une interprétation du réel, « à de

multiples formes d’expression artistique et littéraire » (2021 : 10). Cette (r)évolution de la

cartographie date des années 90, elle est concomitante de la montée en puissance de

l’ecocriticism anglo-saxon. Un ouvrage important paraît en 2018, This Is not an Atlas, réalisé par

les activistes du collectif Orangotango+ et il vise à user de la cartographie comme d’un « outil de

luttes » pour porter une plus grande justice sociale et spatiale, soit une défense des espaces de vie

face à la prédation capitaliste. Le livre, paru en France aux éditions du commun en 2023, articule

des exemples signifiants et représentatifs d’une « insurrection par les cartes », arpentant le globe

de « la lutte contre l’éviction dans la baie de San Francisco » aux « passages sûrs » en

Méditerranée. Benjamin Roux le rappelle en introduction de Ceci n’est pas un atlas : les cartes

sont des récits, elles sont composées de « faire-faire » comme l’écrit Yves Citton

dans Mythocraties (2010), « faire-peur, faire-rire, faire-pleurer, faire-savoir, faire-comprendre »

mais ces intentions peuvent être cachées et servir les « systèmes de domination du vivant,

humain ou non-humain – domination capitaliste, impérialiste, colonialiste, patriarcale, etc. – ou

non vivant – extractivisme, etc. » (Kollektiv Orangotango+, Ceci n’est pas un atlas 2023 : 14).

Mais la lutte peut aussi s’appuyer sur des cartes pour documenter ces combats, les mettre en

commun, les acclimater de territoires en territoires. Ce non Atlas est donc un recueil, une mise en

commun qui vise à produire et transmettre d’autres visions, d’autres rapports (non dominés) à

nos territoires, à écrire les chapitres (sous forme de cartes) d’une « contre-culture » (Kollectiv

Orangotango+ 2023 : 23). Ces contre-cartes forment une discipline dynamique, foisonnante,

extensive, à l’image de l’écopoétique, en témoigne là encore la multiplicité de ses dénominations

(cartographie radicale, critique, sensible, sociale, alternative, libre, etc.) visant à afficher une

démarche comparable : sortir la carte de ses conventions, énoncer d’autres saisies des territoires,

d’autres engagements (écoféministes, anticapitalistes, décoloniaux…), proposer, dans un cahier

détachable en fin de Ceci n’est pas un atlas, un guide pour, à son tour, animer un atelier militant

et présenter ses propres cartes alternatives.

Toute carte est fabrique de monde. L’inscription du lieu (son tracé, ses frontières et lignes, ses

toponymes, ses légendes) est une prise de pouvoir sur l’espace. Cette prise des lieux est à la fois

rendue visible et contestée par la cartographie radicale, dans ses expérimentations formelles et

ses subversions politiques. Elle s’émancipe des fonds de carte de pays ou continents, peut mettre

au centre les lieux « interstitiels » que sont les friches, les ZAD, les bidonvilles, les camps de

réfugiés pour marginaliser ce que la mondialisation standardisée impose à nos regards, les non-

lieux et des hyper-lieux analysés par Marc Augé et Michel Lussault. La carte n’est plus une

donnée mais un devenir, un laboratoire, un récit de nos « prises de terre », de nos

écoumènes, elle matérialise nos sensibilités, nos connaissances, nos engagements, nos désirs ou

volontés de déterritorialisation(s). Ce sont ces mouvements et dynamiques qui fondent

l’expérimentation cartographique de Frédérique Aït-Touati, Alexandra Arènes et Axelle

Grégoire : Terra Forma s’énonce dès sa page de titre dans la double pluralité d’un collectif

féminin (deux architectes, une historienne des sciences et metteuse en scène) et de leurs

« cartographies potentielles ». Expérimentation transdisciplinaire de la matière du monde, la

carte est ici une enquête sur les espaces et non une prise de possession, métrique et toponymique,

des territoires. Elle n’est pas fixe mais évolutive, épousant les mouvements et entrelacs du

vivant, proposant des trajectoires. Le « statut de l’espace » s’en voit modifié, « il n’est plus

simple contenant mais milieu vivant », la carte n’est pas un « relevé » mais « la captation de

mouvements » (2019 : 6) et le livre trouble ses genres potentiels, à la fois atlas, récit

d’exploration et manuel de dessin. Ainsi peut-on explorer et (re)découvrir une « terre inconnue,

la nôtre », forme d’anagnorisis proprement écopoétique annoncée dès l’incipit du livre, du plus

proche (le Xe arrondissement de Paris, la vallée lyonnaise de la chimie) au plus lointain, du détail

des sols à la planète Terre mais figurée comme « un globe inversé, ou, pour mieux dire, retourné

comme un gant » (Aït-Touati, Arènes et Grégoire 2019 : 33). La lecture du livre suppose

l’acquisition de nouveaux outils, de nouvelles méthodes de représentation – la réception

écopoétique des textes ne peut être passive, elle suppose un investissement de la part des

lecteurs. Les potentiels ainsi dégagés sont l’équivalent géographique et spatial des Potentiels du

temps de Aliocha Imhoff, Kantuta Quiros, Camille de Toledo (2016) qui cherchaient des futurs

et des temps ouverts dans une époque hantée par les fins. Pour Frédérique Aït-Touati, Alexandra

Arènes et Axelle Grégoire, ce sera une « revisualisation de mondes » (Aït-Touati, Arènes et

Grégoire 2019 : 17), héritière des arts of noticing d’Anna Tsing (2017 : 215), une attention aux

détails qui sont des situated knowledges (les savoirs situés définis par Donna Haraway) comme

les leviers d’un regard autre sur les paysages catastrophés qui nous entourent. Pour

l’anthropologue américaine Anna Tsing, parcourir les forêts surexploitées et observer ce que

nous disent les champignons qui poussent sur les ruines du capitalisme et œuvrent,

souterrainement, à un nouveau milieu. « La nouvelle alliance que je propose ici est fondée sur les

engagements qu’impliquent l’observation et le travail de terrain, et autrement dit sur ce que

j’appelle prêter attention » (Tsing 2017 : 241), en utilisant « toutes les pratiques d’apprentissage

auxquelles je peux penser, y compris nos formes combinées de l’attention qui s’activent dans les

mythes ou les histoires, dans les pratiques de subsistance, dans les archives, dans les rapports

scientifiques ou dans les expérimentations » (Tsing 2017 : 240). Les arts of noticing débutent par

l’observation participative, se poursuivent par la notation pour trouver dans les « relations

écologiques » (Tsing 2017 : 22) la forme même donnée à cette enquête née de ces strates. C’est

en cela que l’écopoétique, qu’elle dessine les paysages ruinés du capitalisme ou des cartes

potentielles, est une « refonte » (Aït-Touati, Arènes et Grégoire 2019 : 17), un faire autrement,

un poïein alternatif.

Géographies littéraires

•

Ainsi, la cartographie radicale participe d’une géographie écopoétique, en témoigne la définition

qu’Alexandre Chollier donne de ce mot, en exergue des ouvrages de la collection « Feuilles

d’herbe, géographie(s) » des éditions Héros-Limite : « La géographie est, au pied de la lettre, le

dessin ou l’écriture de la Terre. Une écriture dynamique, à la fois humaine et non-humaine,

pouvant être lue par tout un chacun, ou encore éclairée par le travail de certains, poètes et

penseurs du dehors. Dans cet esprit sont publiés des textes – récits de vie, essais ou

poèmes – dont l’apport à une plus large compréhension du monde est

manifeste. Géographie(s) est une invitation à la découverte de savoirs et d’expériences nous

donnant à penser notre rapport à la Terre ». Nombre de textes dessinent les contours d’une

« géographie littéraire » (Collot 2011), proposent un décentrement cartographique conçu comme

une relecture sémiologique, des récits qui trouvent leur puissance agentive dans un espace

repensé, comme Love Hotel de Christine Montalbetti ou Autour du monde de Laurent

Mauvignier, deux textes qui redessinent la carte du monde en mettant le Japon en son centre. Dès

les premières pages de Love Hotel, « (au mur vous pouvez jeter un œil au planisphère sur lequel

le Japon, votre surprise est naturelle, occupe la place centrale, nous forçant, nous hexagonaux, à

nous trouver tout à fait à l’ouest, voyez) » (Montalbetti 2013 : 26). Chez Mauvignier, le tsunami

de 2011 est cette vague qui va traverser le monde et changer son récit médiatique – le feuilleton

des journaux, sites et chaînes d’info en continu, nous donnant l’illusion d’habiter le même

monde, né du « cauchemar éveillé » de Fukushima – comme la fiction romanesque qui suit son

flux lui aussi continu, de pays en pays, de scène en scène, de personnage en personnage. Le

tsunami est l’agent d’un double récit (la forme romanesque mettant en perspective la prose

journalistique) tandis que « la vague, elle, continuera sa route avec indifférence. Dans un an, le

tsunami continuera de frapper – presque sans force, presque exténué –, de l’autre côté de la

planète. Pourtant il aura encore assez de puissance pour se jeter contre des icebergs en pleine mer

du Nord. Il aura parcouru la Terre comme pour rappeler que tous les objets du monde sont reliés

entre eux d’une manière ou d’une autre et qu’ils se touchent les uns les autres » (Mauvigner

2014 : 39). Ce passage d’Autour du monde pourrait être un commentaire romanesque de la

réflexion théorique de Bruno Latour dans Nous n’avons jamais été modernes, « les réseaux sont

à la fois réels comme la nature, narrés comme le discours, collectifs comme la société » (Latour

1997 : 15).

6

6

7

7

1

/

7

100%