Activité : Histoire de l'Astronomie - Géocentrisme et Héliocentrisme

Telechargé par

emilie.fousset

Activité : Une histoire qui donne le tournis

++

Objectifs : - Réaliser un document scientifique

- Utiliser des outils numériques

- Saisir des informations

De l’antiquité jusqu’au moyen-âge

La course étrange du Soleil a suscité très tôt la curiosité de nos ancêtres.

Mettez-vous à leur place : chaque matin, ils voyaient se lever à l'est un énorme disque lumineux qui

décrivait ensuite un demi-cercle au-dessus de leur tête avant de disparaître à l'ouest !

Où donc se cachait le Soleil pendant la nuit ?

La solution la plus naturelle était d'imaginer qu’il circulait incognito sous la Terre. Cette idée sera

admise dans toutes les vieilles civilisations de l’antiquité : Mésopotamie, Egypte et Grèce.

Ainsi naissait le géocentrisme.Au fil du temps, différents philosophes et savants, parmi lesquels

Platon et Aristote, améliorèrent cette vision et seul un grec, Aristarque de Samos, émit l’idée jugée

saugrenue d’un Soleil immobile avec les planètes tournant autour.Une succession de

perfectionnements aboutit au modèle de Ptolémée, qu’il décrit dans son grand ouvrage

« l’Almageste » vers 150 AP JC et qui repose sur deux piliers :

- La Terre est au centre de l’Univers.

- Tous les mouvements des autres astres (dans l’ordre : la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars,

Jupiter et Saturne) sont parfaitement circulaires.

Le soleil au centre du monde ?

Au XVIème siècle le système de Ptolémée semble intouchable : il est enseigné dans toutes les

universités d'Europe et a le soutien de l'Église.Pourtant un chanoine polonais, Nicolas Copernic,

énonce dans un livre rédigé vers 1510, « De Revolutionibus », que le Soleil est à peu près au centre

du monde et que toutes les planètes tournent autour ! Il y a dans l’ordre : Mercure, Vénus, La Terre

et sa Lune, Mars, Jupiter puis Saturne.C’est la renaissance de l’héliocentrisme.Hélas Copernic

n'apporte pas de preuve réellement décisive de sa théorie.L'Univers qu'il imagine lui paraît plus

simple et plus harmonieux que celui de Ptolémée mais il se heurte aux préjugés et aux croyances.Son

modèle ne rencontrera qu'un succès limité, auprès de quelques astronomes professionnels.

Les preuves de Képler et Galilée

Au 17ème siècle, l’allemand Johannes Keplerse lance dans de savants calculs en s’appuyant sur les

travaux de l’astronome danois Tycho Brahe.Ce dernier a collecté des années durant de minutieuses

données astronomiques : il lègue son impressionnant travail à Kepler en 1601.A partir de ces

données très précises, Kepler découvre que les planètes décrivent autour du Soleil, non pas des

cercles, mais des ellipses !Mieux, la vitesse de révolution des planètes n'est pas constante : plus elles

sont proches du Soleil, plus elles vont vite.Le vieux système géocentrique de Platon et de Ptolémée a

du plomb dans l'aile ! A la même époque, en Italie, le savant Galilée fabrique une lunette

astronomique qui grossit 30 fois.Connaissant les travaux de Copernic, il trouve une preuve concrète

en janvier 1610, lorsqu’il découvre que 4 petites lunes tournent autour de Jupiter.Ainsi,

contrairement à ce qu'affirmait Ptolémée, les astres ne gravitent pas autour de la Terre, et certains

possèdent même des satellites semblables à notre Lune !Galilée est désormais convaincu que la

Terre n'est qu'une planète comme les autres et qu'elle tourne, elle aussi, autour du Soleil.Son procès

durant lequel l'Eglise le force à renier ses convictions ne changera rien : devant l'accumulation des

preuves, les autres astronomes vont définitivement opter pour le monde de Copernic.

Consignes

Dans les documents précédents, vous avez pu lire plusieurs mots scientifiques relatifs à

l’Univers dont vous avez déjà entendu parler ou pas mais dont vous ne connaissez pas

forcément la définition exacte. Recopiez ces mots et cherchez-en une définition.

Cherchez la biographie de quelques savants rencontrés dans le texte et résumez-la en

indiquant date et lieu de naissance, date et lieu de mort et quelques une de leurs principales

découvertes scientifiques.Vous illustrerez vos biographies par la photo du savant.

D’après les informations du texte, complétez les schémas ci-dessous en dessinant les astres à

leur place.

Modèle de Ptolémée :

Modèle de Copernic :

Activité : Une histoire qui donne le tournis

- Si

Objectifs : - Réaliser un document scientifique

- Utiliser des outils numériques

- Saisir des informations

De l’antiquité jusqu’au moyen-âge

La course étrange du Soleil a suscité très tôt la curiosité de nos ancêtres.

Mettez-vous à leur place : chaque matin, ils voyaient se lever à l'est un énorme disque lumineux qui

décrivait ensuite un demi-cercle au-dessus de leur tête avant de disparaître à l'ouest !

Où donc se cachait le Soleil pendant la nuit ?

La solution la plus naturelle était d'imaginer qu’il circulait incognito sous la Terre. Cette idée sera

admise dans toutes les vieilles civilisations de l’antiquité : Mésopotamie, Egypte et Grèce.

Ainsi naissait le géocentrisme.Au fil du temps, différents philosophes et savants, parmi lesquels

Platon et Aristote, améliorèrent cette vision et seul un grec, Aristarque de Samos, émit l’idée jugée

saugrenue d’un Soleil immobile avec les planètes tournant autour.Une succession de

perfectionnements aboutit au modèle de Ptolémée, qu’il décrit dans son grand ouvrage

« l’Almageste » vers 150 AP JC et qui repose sur deux piliers :

- La Terre est au centre de l’Univers.

- Tous les mouvements des autres astres (dans l’ordre : la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars,

Jupiter et Saturne) sont parfaitement circulaires.

Le soleil au centre du monde ?

Au XVIème siècle le système de Ptolémée semble intouchable : il est enseigné dans toutes les

universités d'Europe et a le soutien de l'Église. Pourtant un chanoine polonais, Nicolas Copernic,

énonce dans un livre rédigé vers 1510, « De Revolutionibus », que le Soleil est à peu près au centre

du monde et que toutes les planètes tournent autour ! Il y a dans l’ordre : Mercure, Vénus, La Terre

et sa Lune, Mars, Jupiter puis Saturne.C’est la renaissance de l’héliocentrisme.Hélas Copernic

n'apporte pas de preuve réellement décisive de sa théorie.L'Univers qu'il imagine lui paraît plus

simple et plus harmonieux que celui de Ptolémée mais il se heurte aux préjugés et aux croyances.Son

modèle ne rencontrera qu'un succès limité, auprès de quelques astronomes professionnels.

Les preuves de Képler et Galilée

Au 17ème siècle, l’allemand Johannes Keplerse lance dans de savants calculs en s’appuyant sur les

travaux de l’astronome danois Tycho Brahe.Ce dernier a collecté des années durant de minutieuses

données astronomiques : il lègue son impressionnant travail à Kepler en 1601.A partir de ces

données très précises, Kepler découvre que les planètes décrivent autour du Soleil, non pas des

cercles, mais des ellipses !Mieux, la vitesse de révolution des planètes n'est pas constante : plus elles

sont proches du Soleil, plus elles vont vite.Le vieux système géocentrique de Platon et de Ptolémée a

du plomb dans l'aile !A la même époque, en Italie, le savant Galilée fabrique une lunette

astronomique qui grossit 30 fois.Connaissant les travaux de Copernic, il trouve une preuve concrète

en janvier 1610, lorsqu’il découvre que 4 petites lunes tournent autour de Jupiter.Ainsi,

contrairement à ce qu'affirmait Ptolémée, les astres ne gravitent pas autour de la Terre, et certains

possèdent même des satellites semblables à notre Lune !Galilée est désormais convaincu que la

Terre n'est qu'une planète comme les autres et qu'elle tourne, elle aussi, autour du Soleil.Son procès

durant lequel l'Eglise le force à renier ses convictions ne changera rien : devant l'accumulation des

preuves, les autres astronomes vont définitivement opter pour le monde de Copernic.

Dans les documents précédents, vous avez pu lire plusieurs mots scientifiques relatifs à

l’Univers dont vous avez déjà entendu parler ou pas mais dont vous ne connaissez pas

forcément la définition exacte. La plupart d’entre eux ont été mis en gras. Recopiez ces mots

et cherchez-en une définition.

Mot

Définition

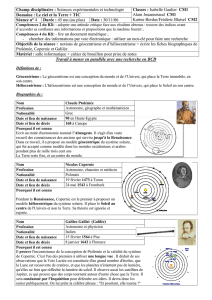

Cherchez la biographie d’un des savants rencontrés dans le texte et résumez-la en indiquant

date et lieu de naissance, date et lieu de mort et quelques une de leurs principales

découvertes scientifiques. Vous illustrerez vos biographies par la photo du savant.

Nom du savant :

Date et lieu de naissance

Principales découvertes

Date et lieu de mort

D’après les informations du texte, complète les schémas ci-dessous en dessinant les astres à

leur place.

Modèle de Ptolémée :

Modèle de Copernic :

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%