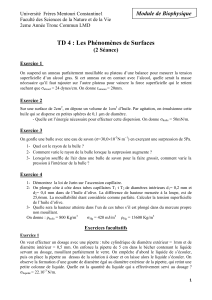

La tension superficielle

I- Introduction

1) Origine des forces de tension superficielles

Les phénomènes d’interface sont dus aux forces intermoléculaires. Il s’agit d’interactions

(attraction et/ou répulsion) de type Van der Waals.

Au sein du liquide, les forces qui s’exercent sur une molécule et qui proviennent des

molécules environnantes se compensent par symétrie. Par contre, à la surface, une molécule

n’est soumise qu’aux attractions des molécules situées sous elle : la résultante est donc dirigée

vers le bas. La couche superficielle va avoir tendance à comprimer le liquide. Le film

« monomoléculaire » (de 1 à 100 nm) responsable de la tension de surface constitue une

barrière à la pénétration de molécules gazeuses. Cette barrière peut être diminuée par

l’addition d’un agent tensioactif.

2) Définition

Soit un système comprenant 2 phases α et β, il existe une surface qui sépare ces 2 phases.

Cette surface est appelée interface.

Dans le cas le plus simple d’un liquide et de sa vapeur, les molécules ne sont pas dans le

même état énergétique lorsqu’elles sont dans la masse du liquide et à sa surface. En effet, les

interactions intermoléculaires qui s’exercent dans toutes les directions, dans la masse du

liquide, ne s’exercent que dans la moitié de l’espace pour les molécules de surface.

En général, il faut fournir de l’énergie pour augmenter la surface d’un système, c’est-à-dire

augmenter le nombre de molécules en surface par rapport au nombre de molécules dans la

masse ; c’est-à-dire que les molécules de surface possèdent une énergie moyenne supérieure

des molécules dans la masse, cette différence d’énergie correspond aux liaisons

intermoléculaires rompues lors du passage des molécules dans la masse à la surface.

Comme à un système à l’équilibre correspond une énergie minimale, un système isolé aura

tendance à adopter une configuration dont l’aire de la surface sera minimale. Ainsi, une goutte

isolée de liquide aura tendance à prendre la forme d’une sphère puisque cette dernière est la

configuration tridimensionnelle à laquelle correspond le plus petit rapport surface/volume.

De la différence des interactions entre atomes ou molécules qui s‘exercent au niveau d’une

interface, résulte une force appelée tension superficielle ou tension interfaciale : γ (gamma) ;

celle-ci s’exerce parallèlement à la surface et s’oppose à l’accroissement de celle-ci.

γ =

Avec f -> N ; l -> m => γ -> N/m ; dW (énergie amenée pour augmenter d’un m2) -> J ; dA ->

m2 => γ -> J/m2

La tension superficielle est, par exemple, l’énergie qu’il faut apporter pour créer 1m2 de

surface.

La lame a tendance à se rétracter pour maintenir sa surface constante, il faut donc exercer sur

CD une force f.

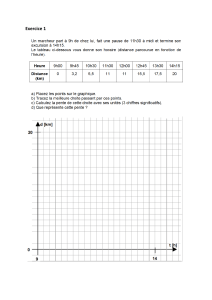

3) Mesure

La mesure de la tension superficielle s’effectue généralement avec le tensiomètre de Leconte

du Noüy.

Celui-ci est constitué d’un anneau de platine, suspendu au fléau d’une balance de torsion. La

surface du liquide est amenée au contact de l’anneau puis abaissée lentement jusqu’à

l’arrachement. À ce moment, la force exercée par le fil de torsion est déterminée. Comme la

longueur (périmètre) de l’anneau de rayon r est 2πr, la force exercée donnée par l’étalonnage

du fil de torsion est 2.2πrγ d’où γ. Le facteur 2 provient du fait que le film liquide accroché à

l’anneau a 2 faces.

F = 2l.γ = 2.2πr.γ = 4πrγ

4) Valeurs

Pou beaucoup de liquides à la température ordinaire, la tension superficielle est comprise

entre 15 et 50 mJ/m2 et pour l’eau, elle vaut 73 mJ/m2 ; cette valeur élevée résulte du nombre

important des liaisons hydrogène existant entre molécules. Les métaux liquides ont de très

hautes tensions superficielles telles que le mercure Hg (480 mJ/m2).

γ(MJ/m2 ou mN/m)

Alcanes

17,5 à 22,5

Benzène

28,5

Éthanol

22

Éther

17

Glycérol

63

Pb

450

Sn

523

(Pb et Sn : à l’état fondu)

II- Loi de Young – Interface liquide-solide

Lorsque l’on verse une goutte de liquide sur un solide, 2 possibilités existent :

1er cas : les forces de cohésion du liquide sont plus grandes que les forces attractives du

solide, le liquide ne s’étale pas.

2ème cas : dans le cas contraire, le liquide s’étale sur le solide, on dit qu’il mouille le solide. En

fait, l’étalement du liquide dépend des interfaces :

• Liquide/gaz (LG)

• Liquide/solide (LS)

• Solide/gaz (SG)

Représentation vectorielle des tensions interfaciales :

À l’équilibre, au point M (point triple) commun aux 3 phases, les 3 forces dirigées

tangentiellement aux surfaces de contact doivent s’annuler.

γSG + γLS + γLG = 0

-γSG + γLS + γLG cosθ = 0

γLS + γLG cosθ = γSG => Loi de Young

La valeur de cosθ donc de θ renseigne sur les propriétés mouillantes du liquide.

Si θ = 0, le liquide mouille parfaitement la surface

Si 0 < θ ≤ 90°, le liquide mouille imparfaitement le solide, exemple : l’eau sur le verre ;

éthanol sur verre

Si 90° < θ < 180°, le liquide mouille peu le solide, exemple : mercure sur le verre

Si θ = 180°, le liquide est parfaitement non mouillant (dans le vide).

Remarque : Ceci explique ainsi la formation d’un ménisque dans un tube

Il existe 2 paramètres qui peuvent modifier la tension superficielle : la T° et la composition de

surface. Quand on augmente la T°, la tension γ diminue puisqu’il y a diminution des forces

intermoléculaires.

➢ Si la phase α est constituée de fines particules solides et la phase β est un liquide, la

solution porte le nom de « sol » ou « suspension ». Ex : peinture (pigments dans liq)

➢ Dans le cas où α est un solide ou liquide et β est un gaz -> l’ensemble constitue un

aérosol. Ex : laques

➢ Si α est un liquide dispersé dans un autre liquide β -> on a une émulsion. Ex :

mayonnaise

➢ Si α est un gaz dispersé en fines bulles dans un liquide β -> on a une mousse. Ex :

mousse à raser

Conformément aux données précédemment exposées concernant la minimisation de l’énergie

de surface, ces systèmes qui présentent une interface dont l’aire est très grande sont

thermodynamiquement instables. Pour les stabiliser, il faut diminuer le plus possible l’énergie

interfaciale en ajoutant des agents de mouillage tels que les tensioactifs.

III- Les tensioactifs

1) Définition et classification

On appelle tensioactif tout composé qui, à faible concentration, diminue sensiblement la

tension superficielle du milieu dans lequel il est introduit.

L’activité de surface des tensioactifs s’explique par leur constitution dans laquelle se trouvent

associés un groupe polaire qui confère des propriétés hydrophiles (tête) et une chaîne

hydrocarbonée non polaire qui confère des propriétés lipophiles.

Ces agents de surface peuvent être classés en 4 groupes, en fonction des charges qu’ils

portent :

• Le 1er groupe constitue les tensioactifs anioniques tels que les alkylsulfonate de

sodium qui, mis en solution dans l’eau, donne un ion alkylsulfonate chargé

négativement R-CH2-SO3- Na+ avec R de C12 à C16. Il est très utilisé dans le domaine

de l’hygiène, lavage (lessive), …

• Le 2nd groupe constitue les tensioactifs cationiques tels que les sels d’ammonium

quaternaires (R1R2R3R4)N+X- avec R compris entre C12 à C18. Utilisé comme

adoucissant dans les textiles

• Le 3ème groupe est celui correspondant aux tensioactifs non ioniques qui ne donnent

pas d’ion actif. Les groupes solubilisants sont des groupes : -OH ou C2H5O- (éthoxy),

ces groupes sont liés à des longues chaînes hydrocarbonées.

• Le 4ème groupe rassemble les tensioactifs ampholytes qui présentent, suivant le pH, un

caractère anionique ou cationique et qui, au voisinage de leur point isoélectrique,

constitue les entités porteuses à la fois d’une charge positive et d’une charge négative.

Ex : R-NH2+-CH2-CH2-CO2-

2) Propriétés

L’activité de surface d’un composé tensioactif se mesure par le rapport

où Cs représente sa

concentration à la surface du liquide considéré et Cv sa concentration au sein du liquide. Ce

rapport est de l’ordre de 1000.

Cette concentration d’un tensioactif importante à la surface d’une phase est due aux propriétés

différentes de 2 parties de la molécule. Ainsi, pour un mélange eau-huile non agité, le

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%