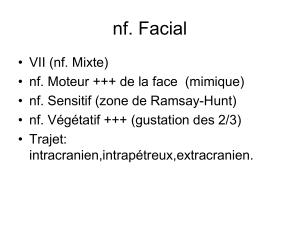

Anatomie du Nerf facial

Le nerf facial forme avec son homologue la VIIème paire crânienne.

C’est un nerf mixte formé par deux racines

- une motrice : faciale proprement dit ;

- une sensitivo-sensoriel et végétatif : l’intermédiaire de Wrisberg , Son trajet complexe est caractérisé par

sa traversée du rocher et la parotide.

Intérêt : le nerf facial occupe une place prépondérante en otorhinolaryngologie tant au niveau médical que

chirurgical. Sa variété anatomique est indispensable à prendre en compte pour le chirurgien.

I- Origine du nerf facial :

A) origine réelle :

- Situation : partie basse de la protubérance, en avant et en dehors du noyau du VI.

- Trajet : les fibres issues de ce noyau se partent en arrière en dehors et en dedans contournent le noyau

du VI en dedans. Cette courbure est appelée le genou interne du facial. Ces fibres partent ensuite en avant,

en bas et en dehors pour atteindre le sillon bulbo-protuberentiel.

- Fibres viscéro-motrices (végétatives) proviennent de deux noyaux végétatifs parasympathiques :

noyau lacrymo-muco-nasale et salivaire supérieur.

- Neurones sensitivo-sensoriels ont leur corps cellulaire dans le ganglion géniculé, les axones gagnent

la partie supérieur du noyau salivaire.

B) origine apparente :

- le VII : la partie moyenne du sillon bulbo-protubérantiel, dans la fossette latérale du bulbe.

- le VII bis : plus latéralement.

- rapport : en dedans : VI, en dehors : VIII, au-dessus : V, au-dessous : IX, X, XI.

II Trajet et rapports :

A) intracrânien :

Dans l’espace ponto-cérébelleux le nerf facial s’oriente en haut en avant et en dehors vers le méat

acoustique interne.

- l’espace ponto-cérébelleux : espace triangulaire limité par en avant et latéralement la face

postéro-supérieur du rocher, en dedans par la protubérence et le bulbe séparée par un sillon, en avant

le cervelet en haut tente du cervelet, en bas partie latérale de l’os occipital.

- paquet acoustico-facial : traverse l’espace ponto-cérébelleux, il est formé par : au-dessus et

médialement le VII, au centre le VII bis, au-dessous et latéralement le VIII.

- rapport :

En haut : racine du V,

En bas : les nerfs mixtes, artère cérébelleuse antéro-inférieure (croisent la face inférieure du VII

ou VIII), artère labyrinthique naît de la précédente, un peu en avant de son croisement avec le

paquet acoustico-facial.

B) portion intra-pétreuse :

1- Méat acoustique interne :

- Pore acoustique interne : il est situé sur la face endocrânienne du rocher, à l’union tiers moyen

tiers antérieur. Il est traversé par le paquet acoustico-facial.

- Méat acoustique interne : celui-ci prolonge le pore acoustique interne. Il mesure 1 cm de

longueur et 0,5 cm de largeur. Il est tapissé par les méninges et livre passage au paquet acoustico-facial

qui à ce niveau est formé par :

VIII formant une gouttière à concavité supérieure ;

VII et VII bis reposent dans la gouttière ;

artère et veine labyrinthique.

- fond du méat : le méat est subdivisé en en 4 aires par deux crêtes ; une transverse et l’autre

verticale :

aire antéro-supérieure : aire du facial (VII et VII bis) ;

aire antéro-inférieure : aire cochléaire (nerf cochléaire) ;

aire postéro-supérieure : aire vestibulaire supérieure (rameau supérieur du nerf véstibulaire) ;

aire postéro-inférieure : aire vestibulaire inférieure ( rameau inférieur du nerf vestibulaire).

2- canal facial ou aqueduc de Fallope :

Le canal facial est un canal osseux qui prolonge l’aire faciale et entoure le nerf durant tout son trajet

intrapétreux jusqu’à son émergence au niveau du foramen stylo-mastoïdien. Il mesure 30 mm de

longueur et a une forme de z définissant :

- trois segments successifs : labyrinthique ; tympanique ; mastoïdien ;

- deux angulation : genou ; coude.

a) segment labyrinthique :

- longueur : 4mm.

- trajet : perpendiculaire à l’axe du rocher, oblique en haut en avant et en dehors.

- rapport :

en avant : premier tour de spire de la cochée;

en arrière : l’ampoule du CSCA ;

en haut : la corticale du rocher mince facile à trépaner ;

en bas : le vestibule.

b) genou du facial et ganglion géniculé :

Le canal facial se coude en arrière réalisant le genou du VII ( 75°) ; et s’élargit constituant la loge du

ganglion géniculé.

La loge du ganglion géniculé repose sur le deuxième tour de spire de la cochlée ; c’est le carrefour de

trois canaux nerveux :

segment labyrinthique du VII ;

segment tympanique du VII;

canal du nerf grand pétreux qui sort du genou du facial.

Le ganglion géniculé a une forme triangulaire avec une base qui repose sur le genou du facial qui se

situe dans la partie postérieure de la loge. Il reçoit à son angle médian le nerf VII bis. En avant le

ganglion géniculé donne naissance à deux nerfs :

nerf grand pétreux superficiel, qui nait de l’angle antérieur

nerf petit pétreux superficiel, qui nait de l’angle latéral.

c) segment tympanique :

- longueur : 1O mm ;

- diamètre : 1,5mm ;

- trajet : il s’oriente en arrière, en bas et en dehors, parallèle à l’axe du rocher. Il chemine à travers la

paroi médiale de la caisse du tympan où il est profondément enchâssé dans son tiers antérieur,

siégeant au-dessus du processus cochléariforme. Il se superficialise progressivement dans sa partie

postérieure où il bombe dans la caisse. Cette proéminence du facial a une paroi fine et siège souvent

de déhiscence. Elle sépare la caisse en deux parties : l’attique en haut et l’atrium en bas.

- Rapport :

en dehors : caisse,

en dedans : le vestibule ;

en haut : CSCL ;

en bas : fenêtre vestibulaire, l’étrier et le sinus tympani un peu en arrière.

d) le coude du facial :

Il débute en arrière du vestibule en réalisant un angle de 90 à 125°.

- Rapport :

En bas et en dehors : l’additus, la fossa uncudis et la branche courte de l’enclume, cette

dernière est un des repères fondamentaux du nerf facial qui se trouve toujours 2 à 3 mm au

dessous ;

En dehors : le récessus du facial, limité latéralement par le sillon tympanique et la corde du

tympan. En chirurgie, il correspond au site de réalisation de tympanotomie postérieur.

En dedans : l’ampoule de CSCP. Entre l’ampoule et le facial se trouve parfois la partie supérieure

du sinus tympani (roché très pneumatisé).

e) segment mastoïdien :

La troisième portion du facial intrapétreux s’étend de la pyramide jusqu’au trou stylomastoidien. Il

mesure 12 mm de long et 1,5 de diamètre. il adopte un trajet vertical, légèrement oblique en bas et en

dehors. Dans sa portion mastoïdienne, le canal chemine dans un bloc osseux appelé le mur du facial ou

mur de Gellé qui constitue la paroi postérieure de la caisse puis le conduit auditif externe.

- Rapport :

en avant : (de haut en bas).

o la paroi postérieur de la caisse avec la pyramide et les fossettes qui l’entourent représentant

des sièges électives pour certains phénomènes pathologiques plus particulièrement le

choléstéatome.

o la paroi postérieure de conduit auditif externe.

o la corne postérieure du tympanal.

en arrière (de haut en bas) :

o l’antre ;

o le sinus sigmoïde ;

en dedans : golf du jugulaire ;

en dehors : la partie superficielle de la mastoïde qui représente la vie d’abord chirurgicale. Le

segment mastoïdien donne en haut le nerf stapédien.

C- Portion extracranienne :

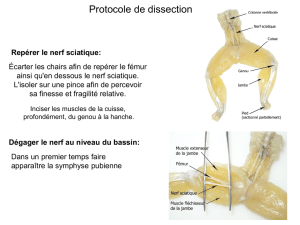

Le nerf facial quitte le rocher par le trou stylomastoidien, traverse l’espace retro-stylien, la loge

parotidienne puis chemine sous le système musculo-aponevrotique superficiel jusqu’aux muscles de la

face.

1) foramen stylomastoidien :

- Rapport :

en dedans et en avant : l’apophyse styloïde ;

en dedans : la fosse jugulaire ;

en dehors : le processus mastoïde ;

en dehors : et en avant le sillon tympano-mastoïdien.

2) l’espace rétrostylien :

Le trajet du nerf facial y est très court, oblique en bas en avant et en dehors. Il traverse le rideau stylien

entre le ventre postérieur du digastrique en dehors et le muscle styloyoïdien en dedans. Le tronc du

nerf facial est repéré chirurgicalement avant sa pénétration dans la parotide en dedans du ventre

postérieur du digastrique, en dessous de la scissure tympano-mastoïdienne, en avant et en dedans de

l’apophyse digitiforme du cartilage tragal << qui le montre du doigt>>.

3) loge parotidienne :

C’est après avoir pénétré dans la glande parotide que le nerf facial va bifurquer : branche temporo-

faciale ascendante et une branche cervicofaciale descendante. Ces branches vont poursuivre leur

division au sein de la glande dans un plan vertical légèrement oblique en dehors. Ce plan divise la

glande en un lobe profond et un lobe superficiel.

- Rapport :

plexus veineux intraparotidien : qui comprend les veines temporales superficielles, maxillaire,

auriculaire postérieures et occipitales ;

l’artère carotide externe médiale par rapport aux veines.

le nerf auriculo-temporale en haut.

4) branches terminales :

a) branche temporo-faciale :

C’est la branche la plus volumineuse elle se dirige en haut et en avant vers le col mandibulaire où il

s’anastomose avec l’auriculo-temporale. Elle donne quatre à cinq branches :

- rameau temporale : il croise le zygoma en avant du tragus et de l’artère temporale. Il innerve le

muscle auriculaire antérieur et le frontal.

- rameaux frontaux : croisent l’arcade zygomatique au niveau de son tiers médian. Il innerve

l’orbiculaire des paupières et le muscle frontale.

- rameaux palpébraux : il croise le zygoma en avant des rameaux frontaux . il innerve les muscles

orbiculaire et sourcilier.

- rameaux sous-orbitaires : ces deux rameaux longent le bord supérieur de sténon. Ils innervent le

muscle petit et grand zygomatique, le muscle canin, l’éleveur de la lèvre supérieur et le myrtiforme. Les

rameux palpébraux et sous-orbitaires sont parfois nommés les rameaux zygomatiques.

- rameaux buccaux supérieurs : ces deux rameaux longent le bord inférieur du sténon. Ils innervent

le buccinateur et l’orbiculaire des lèvres.

b) branche cervico-faciale :

Elle se dirige généralement en bas et en avant et se divise au dessus de l’angle mandibulaire. –

rameaux buccal inférieur : innerve le muscle risorius, buccinateur et orbiculaire des lèvres. – rameaux

mentoniers : durant son trajet, le rameau mentonier croise le pédicule facial. il innerve le muscle

triangulaire de la lèvre, le muscle de la houppe du menton et le carré du menton. – rameaux cervicaux :

ils innervent le muscle peaucier du cou.

D) rameaux collatéraux :

1) intrapétreux :

a) nerf grand pétreux :

origine : genou du VII ;

trajet : empreinte le canal du nerf grand pétreux qui se dirige en avant et s’ouvre au niveau de la

face antéro-supérieur du rocher, chemine sur cette paroi en dessous du ganglion de gasser

terminaison : au niveau trou déchiré antérieur où il reçoit le nerf pétreux profond pour former le

nerf du canal ptérygoidien. Le nerf du canal se dirige dans la fosse ptérygo-palatine et de jette dans

le ganglion ptérygopalatin.

b) nerf du muscle stapédien :

origine : segment mastoidien ;

trajet : chemine dans un court canal qui lui est propre ;

terminaison : l’éminence pyramidale où il innerve le muscle stapédien.

c) rameau du CAE :

Il innerve la zone de ramsay hunt (site du zona géniculé) , entoure la styloide et rejoint le nerf facial au

niveau du trou stylomastoidien.

d) rameaux communicants avec plexus tympanique.

e) corde du tympan.

2) Extrapétreux :

a) rameau communicant avec X :

origine : foramen stylomastoidien ;

6

6

7

7

1

/

7

100%