Page | 1

Ministère de l’Education National REPUBLIQUE GABONAISE

Lycée d’Application Nelson Mandela

Département de français

Classe : Terminale C

Union - Travail - Justice

Page | 2

Introduction

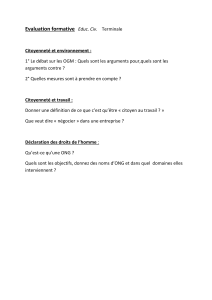

I) DEFINITION ET ENJEUX DE LA CITOYENNETE

II) LA CITOYENNETE A TRAVERS LE PRISME DE LA PENSEE PHILOSOPHIQUE

1) Perspectives philosophiques africaines

2) Perspectives philosophiques occidentales

III) DEFITS COMTEMPORAINS LIES A LA CITOYENNETE

1) Inclusion et exclusion

2) Citoyenneté numérique

3) Montée du nationalisme

IV) UNE OUVERTURE PHILOSOPHIQUE : LA CITOYENNETE SELON KANT

V) DISCUSSION SUR : « Quelles sont les qualités d’un bon citoyen ? »

Conclusion

Page | 3

Introduction

« Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. » –

John F. Kennedy. Cette citation incite chacun à réfléchir sur l'engagement et la responsabilité inhérentes à la notion de

citoyenneté. La problématique se pose alors : Comment la citoyenneté permet-elle de concilier les droits individuels

avec les devoirs envers la société, dans un monde marqué par la diversité et les enjeux globaux ? Dans cet exposé,

nous explorons la définition de la citoyenneté, ses enjeux dans la société, ainsi que les diverses pensées philosophiques

qui l'éclairent. Nous examinons également les défis contemporains puis prendrons une figure emblématique telle que

Emmanuel Kant et enfin discuterons avec la salle sur la question : « Quelles sont les qualités d’un bon citoyen ? »

Page | 4

I) DEFINITION ET ENJEUX DE LA CITOYENNETE

Être citoyen, c’est plus que posséder une carte d’identité : c’est faire partie d’une communauté, avec des droits et des

devoirs.

Parmi les droits, on trouve le vote, la liberté d’expression, ou encore l’accès aux services publics. Ces droits nous

permettent de participer à la vie politique et de faire entendre notre voix. Mais en échange, on a aussi des

responsabilités : respecter les lois, s’impliquer dans la société, et contribuer au bien commun.

La citoyenneté, c’est donc un équilibre entre liberté et responsabilité. C’est ce qui permet à la démocratie de

fonctionner.

Mais attention : la citoyenneté évolue selon les époques, les pays et les cultures. Elle n’est pas figée. Ce qui ne change

pas, en revanche, ce sont les droits fondamentaux, comme le droit de vote ou la liberté d’expression, essentiels pour

que chacun puisse s’exprimer et s’engager.

Déjà en 1789, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen affirmait : « les hommes naissent libres et égaux en

droits ». Cela montre que la justice et l’égalité sont au cœur de la citoyenneté.

En contrepartie, la société attend un minimum d’engagement : voter, s’informer, débattre, ou même s’engager dans des

actions locales. Rousseau disait : « L’homme naît libre, et partout il est dans les fers ». Pour lui, la vraie liberté passe

par la participation à la vie de la cité.

II) LA CITOYENNETE A TRAVERS LE PRISME DE LA PENSEE PHILOSOPHIQUE

1) Perspectives philosophiques africaines

La philosophie africaine offre une approche profondément relationnelle et communautaire de la citoyenneté, centrée

sur l’idée que l’individu est inséparable du tissu social qui le porte. Cette vision se retrouve dans le concept d’Ubuntu,

un principe moral issu des cultures bantoues d’Afrique australe, signifiant littéralement : « Je suis parce que nous

sommes ». Ubuntu incarne l’idée que l’identité d’un individu se construit dans et par sa relation avec les autres,

valorisant la solidarité, le respect et la responsabilité collective.

Le penseur Léopold Sédar Senghor, dans Liberté I : Négritude et humanisme (1964), défend cette vision holistique de

l’être humain :

« La communauté africaine ne connaît pas l’individu isolé. L’homme ne se réalise que dans la communauté. »

Cette idée d’une citoyenneté enracinée dans le lien social fonde une éthique de la participation et du soin mutuel, où

chaque citoyen est appelé à œuvrer pour le bien commun.

De son côté, Frantz Fanon, dans Les Damnés de la terre (1961), propose une réflexion critique sur les conséquences du

colonialisme sur les structures sociales et l’idée même de citoyenneté. Il affirme :

« Pour le peuple colonisé, la valeur la plus essentielle, parce que la plus concrète, est d'abord la terre : la terre qui doit

lui assurer pain et dignité. »

Page | 5

Fanon plaide pour une citoyenneté décolonisée et émancipatrice, fondée sur la justice sociale et la reconstruction des

liens communautaires.

Enfin, la tradition orale occupe une place centrale dans les sociétés africaines. Elle véhicule les valeurs civiques, les

récits fondateurs et les règles morales à travers les générations. Elle constitue un vecteur essentiel de la mémoire

collective et de la transmission des principes de solidarité, de dialogue et de responsabilité citoyenne.

2) Perspectives philosophiques occidentales

Aristote, dans La Politique, considère la citoyenneté comme la pleine réalisation de l’homme dans la cité. Il déclare :

« L’homme est par nature un animal politique » (La Politique, Livre I, 1253a2).

Selon lui, la participation à la vie politique est une condition de l’épanouissement humain. La citoyenneté ne se limite pas

à un statut juridique ; elle implique un engagement actif dans les affaires publiques et une contribution au bien commun.

L’homme véritablement libre est celui qui participe à la délibération et à la gouvernance de la cité.

Hannah Arendt, dans La Condition de l’homme moderne (1958), distingue trois activités humaines fondamentales : le

travail, l’œuvre et l’action. C’est l’action politique, liée à la parole et à la délibération publique, qui permet aux individus

de se révéler pleinement en tant que citoyens. Elle écrit :

« Être libre et agir ne font qu’un. »

Dans Eichmann à Jérusalem (1963), elle développe la notion de banalité du mal, soulignant les dangers de l’inaction et

de la soumission bureaucratique. La citoyenneté, chez Arendt, implique donc une vigilance constante et une capacité à

juger et à agir face à l’injustice. L’engagement civique devient un rempart contre la déshumanisation et l’effacement de

la responsabilité individuelle.

III) DEFITS COMTEMPORAINS LIES A LA CITOYENNETE

1) Inclusion et exclusion

Les flux migratoires contemporains, qu’ils soient économiques, politiques ou climatiques, soulèvent des enjeux profonds

liés à l’intégration, à la reconnaissance culturelle et à la définition de la citoyenneté. Dans un monde globalisé, la

citoyenneté ne peut plus être pensée uniquement en termes de nationalité ou d’homogénéité culturelle. Elle devient un

outil d’inclusion, capable de garantir à chacun – quelle que soit son origine – des droits fondamentaux et la possibilité

de participer à la vie collective. La philosophe Étienne Balibar, dans Nous, citoyens d’Europe ? (2001), plaide pour une

citoyenneté "post-nationale", où l'appartenance ne repose plus exclusivement sur les frontières territoriales, mais sur

l'égalité des droits et la participation active.

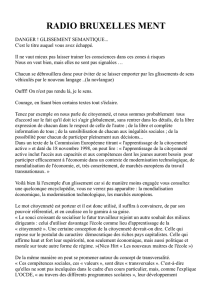

2) Citoyenneté numérique

La révolution numérique transforme en profondeur la manière dont les citoyens s’informent, débattent et participent à

la vie démocratique. Grâce aux réseaux sociaux, de nouvelles formes de mobilisation citoyenne émergent : pétitions en

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%