EMBRYOLOGIE II

Université Quisqueya

Elisson Adrien

Abstract

Pendant la grossesse, plusieurs systèmes subissent des modifications physiologiques. Dans ce

document, on va voir quelques exemples comme l’appareil digestif, respiratoire, cardiovasculaire,

urinaire, et génital.

EMBRYOLOGIE II UNIVERSITE QUISQUEYA ADRIEN 2018J

1 Celui qui a étudié et a compris ce qu’il a étudié obtiendra de bonnes notes dans les épreuves d’examens s’il peut transmettre ce qu’il a appris.

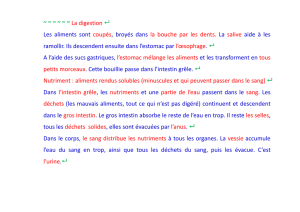

APPAREIL DIGESTIF

L’appareil digestif provient du lécithocèle. En effet, a la 4e

semaine, lors de la délimitation, le lécithocèle se divise en 2

parties : une partie intra-embryonnaire qui est l’intestin

primitif et une partie extra embryonnaire qui est la vésicule

ombilicale.

L’intestin primitif comprend 3 portions: L’intestin

antérieur, l’intestin moyen en regard de la vésicule

ombilicale, et l’intestin postérieur.

L’intestin antérieur

Il va de la membrane pharyngienne à l’ébauche hépatique

(limite postérieure). Il est subdivisé en 2 parties : une partie

crâniale ou intestin pharyngien qui va de la membrane

pharyngienne au diverticule trachéal et une partie caudale

qui part du ventricule trachéal pour arriver au diverticule

hépatique.

Intestin Pharyngien ou Partie Crâniale

Il comprend un plafond, des faces latérales constituées par

l’appareil brachial et un plancher qui a pour dérivés la

thyroïde et la langue.

Faces Latérales

Au cours des 4e et 5e semaines du développement, une série

de sillons apparait le long des parois latérales de l’intestin

pharyngien : ce sont les poches entoblastiques orientées

dans le sens dorso-ventral. Elles sont au nombre de 5. En

regard des quatre premières au niveau de l’épiblaste

apparaissent quatre sillons : ce sont les poches brachiales

épiblastiques. Les massifs cellulaires pleins délimités par les

poches sont les arcs branchiaux.

DERIVEES DES POCHES ÉPIBLASTIQUES OU

POCHES ECTOBLASTIQUES.

La 1e poche s’invagine pour former le conduit auditif

externe. Son extrémité borgne constituera le feuillet externe

du tympan. Sur le bord de cette poche, des petits tubercules

bourgeonnent pour former le pavillon de l’oreille. Les

poches 2, 3, et 4 sont recouverts par le développement

important du 2e arc branchial. De ces poches subsistent

d’abord une partie cavité commune (le sinus cervical). Il

disparait par la suite.

DERIVES DES POCHES ENDOBLASTIQUES

La 1e poche se creuse, va à la rencontre de la première poche

épiblastique, s’accole à elle par son extrémité borgne. Ainsi

se forme le tympan, constitué d’un feuillet épiblastique, d’un

feuillet endoblastique, et un peu de mésenchyme entre les

deux. Le reste de la poche donne la caisse du tympan, les

cellules mastoïdiennes et la trompe d’eustache.

La deuxième donne naissance à l’amygdale palatine.

La 3e donne l’ébauche principale du thymus et les

parathyroïdes inferieures.

La 4e donne naissance à l’ébauche du thymus accessoire et

aux parathyroïdes supérieures.

A la 6e semaine, ces ébauches perdent leurs connections

avec la paroi pharyngienne et commence leur migration

caudale. Le thymus descend vers le thorax ou ces ébauches

droite et gauche fusionnent. Les parathyroïdes s’accrochent

à la thyroïde.

La 5e donne naissance aux cellules claires de la thyroïde.

DERIVEES DES ARCS BRANCHIAUX

1e arc : Le cartilage qui le parcourt est le cartilage de

MECKEL. Il induira la formation du maxillaire inferieur et

donne les deux premiers osselets de l’oreille moyenne : le

marteau et l’enclume. Le mésoblaste donnera les muscles

masticateurs et le petit marteau. L’épiblaste qui le recouvre

donnera presque la totalité de la moitié inférieure de la face.

2e arc : C’est l’arc du cartilage REICHERT, il donne l’étrier

(3e osselet), l’apophyse styloïde du temporal, le ligament

stylo hyoïdien, la petite corne et la partie supérieure de l’os

hyoïde. Le mésoblaste donne les muscles peauciers de la

face et le petit muscle de l’étrier. L’épiblaste donne

l’épiderme de la face antérieure du cou.

3e arc : Grande corne et la partie inférieure de l’os hyoïde.

4e arc : Les cartilages du larynx.

LA LANGUE

Elle apparait approximativement à la 4e semaine a partir de

3 ébauches et les deux autres impaires. Le premier arc

fournit l’ébauche paire sous forme de deux renflement

linguaux latéraux et une ébauche impaire médiane : le

tiberculum impair.

Ces ébauches fusionnent pour former le corps de la langue

en avant du V lingual. Les 3e et 4e arcs donnent une

formation commune impaire ; la copula qui constituera la

base de la langue et viendra se souder au corps au niveau du

V lingual. Toutes ces ébauches sont constituées de massifs

mésenchymateux recouvert d’entoblaste.

EMBRYOLOGIE II UNIVERSITE QUISQUEYA ADRIEN 2018J

2 Celui qui a étudié et a compris ce qu’il a étudié obtiendra de bonnes notes dans les épreuves d’examens s’il peut transmettre ce qu’il a appris.

LA THYROÏDE

Sur la ligne médiane la limite entre le 1e et du 2e arc,

l’entoblaste s’invagine dans le mésenchyme sous-jacent

sous forme d’un diverticule bilobé qui descendra en avant

de l’intestin antérieur. Ce diverticule bilobé est à l’origine

de la thyroïde. Il est d’abord relié au stomodeum par le canal

thyréoglosse qui disparait par la suite. Du diverticule bilobé

bourgeonnent des codons épithéliaux pleins qui se creusent

de cavité centrale. Ainsi se forment les vésicules

thyroïdiennes. La thyroïde commence à fonctionner à

partir du troisième mois.

PARTIE CAUDALE DE L’INTESTIN ANTÉRIEUR

La partie caudale de l’intestin antérieur donne naissance à :

l’œsophage, l’estomac, aux deux premières portions du

duodénum, au foie et au pancréas.

L’œsophage s’étend du bourgeon trachéal à la dilatation

fusiforme de l’estomac. Il s’allonge au cours du

développement.

L’estomac apparait à la 5e semaine sous l’aspect d’une

dilation fusiforme de l’intestin antérieur faisant suite à

l’œsophage. Cette dilatation est surtout nette au niveau de la

face postérieure. L’estomac est par ailleurs rattaché aux

parois du corps par deux mésos ; le mésogastre antérieur et

le mésogastre postérieur. Deux phénomènes vont se

produire pour donner à l’estomac sa morphologie et sa

position définitives :

1- Rotation autour d’un axe longitudinal (antéro-

postérieur)

2- Rotation autour d’un axe transversal.

Rotation autour d’un axe longitudinal

Primitivement sagittale, le plan de l’estomac subit une

rotation de 90o autour d’un axe longitudinal et devient alors

frontal. Sa face postérieure se place à gauche et sa face

antérieure est tournée vers la droite. Au cours de cette

rotation, le bord primitivement postérieur s’accroit plus vite

que le bord primitivement antérieur d’où la mise en place

d’une grande courbure. Le mésogastre dorsale est attiré vers

la gauche, ce qui entraine la formation d’une bourse

épiploïque.

Rotation autour d’un axe transversal

Primitivement les extrémités céphalique et caudale sont

situées sur la ligne médiane, puis la région céphalique et

cardiale se déplace à gauche et en bas, tan disque la région

caudale ou pylorique se dirige en haut et à droite.

LE FOIE

Vers la 4e semaine apparait à l’extrémité distale de l’intestin

antérieur le diverticule hépatique qui se divise bientôt en

deux bourgeons : un bourgeon supérieur, origine du canal

hépatique et du foie, un bourgeon inferieur a l’origine du

canal cystique, la vésicule biliaire. La portion commune a

ces deux bourgeons est le canal cholédoque. De la rotation

D1 et D2, le point d’abouchement du canal cholédoque au

départ antéro latéral droit sur D2 se retrouve latéral gauche

en contournant D2 par l’arrière. (lame mésoblastique épaisse

formant le plancher du péricarde, située entre l’aire

cardiaque et le canal vitellin), donne des lames épithéliales

qui induisent la formation d’un réseau capillaire sinusoïde.

LE PANCREAS

Il se forme à partir de deux ébauches : une ébauche dorsale

et une ébauche ventrale dérivant probablement du

diverticule hépatique.

L’ébauche ventrale migre en direction dorsale et se soude à

l’ébauche dorsale. Elle donne la moitie inferieure de la tête

du pancréas et le canal de Wirsung. L’ébauche dorsale

donne la moitie supérieure de la tête, le corps et la queue du

pancréas, ainsi qu’un canal accessoire appelé canal de

santorini.

INTESTIN MOYEN

Lors du rétrécissement progressif du canal vitellin, l’intestin

moyen s’allonge formant une anse intestinale primitive en

communication à son sommet avec le canal vitellin. Cette

anse fait saillie dans le cordon ombilical. Elle comprend

deux branches : une branche céphalique et une branche

caudale.la branche céphalique donne le segment distal du

duodénum, le jéjunum et la presque totalité de l’ileon.la

branche caudale donne la partie distale de l’iléon, le caecum,

l’appendice, le colon descendant et les 2/3 du colon

transverse.

L’évolution de cette anse met en jeu les processus suivants :

a- Un allongement portant essentiellement sur la

branche céphalique. Cette branche céphalique va

prendre un aspect ondulé et former un certain

nombre d’anses secondaires. La cavité abdominale

étant trop petite pour les contenir toutes, une grande

partie va élire domicile dans le cordon ombilical.

b- Simultanément s’effectue une rotation de l’anse

autour de son axe suivant un angle de 900. L’anse

place alors dans un plan horizontal, la branche

céphalique à droite et la branche caudale à gauche.

EMBRYOLOGIE II UNIVERSITE QUISQUEYA ADRIEN 2018J

3 Celui qui a étudié et a compris ce qu’il a étudié obtiendra de bonnes notes dans les épreuves d’examens s’il peut transmettre ce qu’il a appris.

c- Sous l’effet de la répression mésonéphros, du

ralentissement de l’augmentation du volume du foie

et de la cavité abdominale, toute la portion herniée

intègre la cavité abdominale, à commencer par la

portion proximale de la branche céphalique.

L’ébauche du caecum vient alors se placer sous le

foie. Secondairement le caecum descendra pour

occuper sa position définitive dans la fosse iliaque

droite.

INTESTIN POSTERIEUR

Dérivé du cul de sac postérieur, il est limité à son extrémité

distale par la membrane cloacale qui disparait à la neuvième

semaine. L’intestin postérieur donne 1/3 distal du colon

transverse, le colon descendant, le sigmoïde, le rectum et la

partie supérieure du canal anal.

Au début, dans sa portion la plus caudale, l’intestin

postérieur est en communication avec l’allantoïde. Le

confluent constitue le cloaque. Entre l’allantoïde et l’intestin

postérieur, il existe une cloison ento-mésoblastique

primitive incomplète qui s’allonge sous forme d’un éperon

progressant vers le bas. Cet éperon atteint la membrane

cloacale et sépare ainsi l’appareil digestif de l’appareil uro-

génital.

La membrane cloacale est également divisée en membrane

uro-génitale en avant et en membrane anale en arrière. Avant

de disparaitre, la membrane anale s’enfonce en profondeur,

il se forme ainsi une cavité, le proctodeum, entouré d’un

bourrelet. Le proctodeum est à l’origine de la portion

inferieure du canal anal. Cette portion est d’origine

épiblastique. Ainsi l’appareil digestif est d’origine

épiblastique à ses deux extrémités et entoblastiques pour

le reste.

APPAREIL RESPIRATOIRE

L’ébauche de l’appareil respiratoire apparait vers la fin de la

troisième semaine. C’est un diverticule de la face inferieure

de l’intestin primitif dans la région cervicale jusqu’en arrière

de la dernière poche entoblastiques. Cette ébauche est

appelée gouttière respiratoire, allongée dans le sens cranio-

caudale, s’accroit très rapidement dans le mésoblaste

environnant. Simultanément, elle va se détacher du tube

digestif cervical par cloisonnement. Il existe entre

l’œsophage et le bourgeon trachéal une gouttière qu’on

appelle oesophago-trachéal. Progressivement, les berges

de la gouttière se pincent, se rapprochent l’une de l’autre et

fusionnent. Il se forme ainsi une cloison : le septum

OESOPHAGO-TRACHEAL. Ainsi, le bourgeon trachéal

en avant se sépare de l’œsophage en arrière. Cependant, il

persiste de façon définitive une communication a la partie

supérieure. C’est l’ouverture de la trachée au niveau du

larynx.

EVOLUTION DE L’EBAUCHE RESPIRATOIRE

LE LARYNX

Il constitue la partie toute céphalique de l’ébauche

respiratoire. Les constituants épithéliaux ont une région

épiblastique. L’armature cartilagineuse et la musculature

intrinsèque se développent à partir du mésoblaste des 4e et 5e

arcs branchiaux.

TRACHEE-BRONCHE

Durant le cloisonnement, le bourgeon trachéal s’allonge en

direction trachéal et forme un tube médian a la trachée.

L’extrémité caudale du tube laryngo-trachéal donne

naissance à deux bourgeons, l’un à gauche et l’autre à droite,

ébauche des bronches souches.

Vers la 5e semaine, le bourgeon droit se divise en 3

esquissant ainsi les branches lobaires supérieur, moyen et

inferieur. Le bourgeon gauche se divise en deux : supérieure

et inferieur. Ces branches lobaires se ramifient ensuite très

activement et l’on aboutit vers 6e mois à la formation

d’environ 18 générations de bronches. Ce pouvoir de

division ne s’arrête pas à la naissance. Pour certains, il

continuerait même après la naissance et il se forme 6

nouvelles générations. Toutes ces bronches de division vont

constituer le revêtement épithélial trachéo-broncho-

alvéolaire pulmonaire.

L’épithélium respiratoire a donc une origine

entoblastique. On ne peut cependant isoler cette

prolifération entoblastique du mésoblaste splanchnopleural

dans lequel elle se fait.

ROLE DU MESOBLASTE

Le rôle du mésoblaste est primordial.

1. Il joue le rôle d’inducteur ; il est responsable de la

morphogenèse respiratoire, c’est-à-dire de la

division et de la différentiation du diverticule

respiratoire.

2. Le mésoblaste se différencie pour donner toutes les

dérivées conjonctives propres à l’appareil

respiratoire : tissus de soutien, cartilage, fibres

élastiques, cloison inter alvéolaire et plèvre.

EMBRYOLOGIE II UNIVERSITE QUISQUEYA ADRIEN 2018J

4 Celui qui a étudié et a compris ce qu’il a étudié obtiendra de bonnes notes dans les épreuves d’examens s’il peut transmettre ce qu’il a appris.

3. Le mésoblaste va permettre le développement de la

vascularisation

DIFFERENCIATION PULMONAIRE

Cette différentiation comprendra :

1. Une augmentation considérable de la

vascularisation. La prolifération vasculaire se fait au

cours des 5e et 6emois. Elle aboutit à la formation de

capillaires situés au contact de l’épithélium

pulmonaire.

2. Formation des alvéolaires. Il est actuellement admis

que les alvéoles se forment durant la vie fœtale.

L’épithélium alvéolaire provient seulement de

l’aplatissement extrême de l’épithélium

entoblastique qui revêt tout l’arbre respiratoire au

niveau des culs-de-sac bronchiques. Cette

alvéogenèse se ferait au 6e mois.

3. Maturation nerveuse. La maturation nerveuse est

tardive et postérieure à l’organogenèse respiratoire.

Le centre respiratoire bulbaire est fonctionnel a 5

mois et demi. Cette concordance dans le temps entre

la poussée vasculaire, l’alvéogenèse et la maturation

nerveuse assure la viabilité fœtale.

L’APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE

L’appareil cardio-vasculaire représente un système

hydraulique constitué par une succession d’organes creux

dans lesquels circule le sang. L’élément moteur de ce

système est le cœur. Les canalisations sont les vaisseaux

(artères et veines).

DEVELOPPEMENT EMBRYOLOGIQUE

Les éléments cellulaires dérivant du zygote ne peuvent vivre

sans apport extérieur, l’œuf humain étant un oligo- vitellin.

C’est par inhibition que se font les échanges entre le zygote

et la mère, et cela jusqu'à ce que s’établisse une circulation

intra-embryonnaire qui se raccorde à la circulation extra-

embryonnaire. Les échanges se font à travers la barrière

placentaire.

L’appareil cardio-vasculaire est le seul système permettant

d’assurer un apport nutritif et une élimination des déchets

dans toutes les cellules de l’embryon.

L’appareil cardiovasculaire se développe en plusieurs étapes

successives :

1. Différenciation vasculo-sanguine extra

embryonnaire.

2. Différentiation vasculaire intra embryonnaire

3. Réalisation de la circulation intra-extra

embryonnaire.

4. Établissement de la circulation néo-fœtale.

DIFFERENCIATION VASCULAIRE EXTRA-

EMBRYONNAIRE

Le premier secteur se caractérise par sa date d’apparition

précoce et sa localisation extra-embryonnaire. Le premier

signe de développement vasculaire apparait dans la

splanchnopleure entourant le lécithocèle aux environs de la

3esemaine. On observe des amas cellulaires, les ILOTS DE

WOLF ET DE PANDER, au contact du feuillet

endoblastique et du feuillet splanchnopleural, ces amas

cellulaires pleins, dans un premier temps, donnent naissance

à une double population cellulaire. Les cellules

périphériques, les angioblastes s’aplatissent et s’isolent des

cellules centrales. Elles deviennent alors de cellules

endothéliales des premiers conduits vasculaires. Les cellules

centrales s’arrondissent et se multiplient, un liquide

s’insinue entre elles, ce sont les cellules sanguine souches

baignées par du plasma. Ce premier réseau va proliférer

activement autour du lécithocèle, constituant le système

vasculaire vitellin.il s’étend vers le pédicule embryonnaire

formant le réseau vasculaire allantoïdien.

DIFFERENCIATION INTRA EMBRYONNAIRE

Vers le 18ejour, un peu plus tard que les ébauches extra

embryonnaires, le mésoblaste intra embryonnaire

différencie des amas cellulaires dans la future région

céphalique de l’embryon, amas uniquement angio-

formateurs. Ces amas très comparables aux amas de WOLF

et de PANDER en diffèrent par le fait qu’ils donnent

uniquement des conduits vasculaires. Ces vaisseaux

s’emplissent d’un liquide plasmatique acellulaire. Certains

amas situent de part et d’autre de la membrane pharyngienne

se réunissent pour former deux volumineux amas, l’un à

droite et l’autre à gauche. Ce sont les ébauches cardiaques

paires, chacune d’elles donne des angioblastes qui limitent

deux formations tubulaires : les tubes cardiaques pairs. Ces

deux tubes symétriques s’allongent et forment chacun une

artère en direction céphalique.

Ainsi au 20e et 21ejours, l’embryon perd son aspect discoïde

et planiforme pour s’arrondir, les deux tubes pairs se

rapprochent l’un de l’autre sur le plan sagittal et viennent en

position ventrale. Ils sont dès cette époque animés de

contractions. L’artère en avant de chaque tube cardiaque est

une aorte ventrale. Elle chemine dans le mésoblaste en

décrivant une courbe concave en arrière de l’arc aortique qui

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%