XII-

1

Projet Hygiène et Sécurité 2007-2008

LES CINDYNIQUES

Mot-clés : risque, danger, risk manager, cindyniques, crise

Groupe N° : 12

Céline DUMAS (chef de projet)

Lucile TALBOURDET (chef informatique)

Céline REYNAUD

Elisabeth GÖRTZ-HARDOUIN

Alice DEPROUW

XII-

2

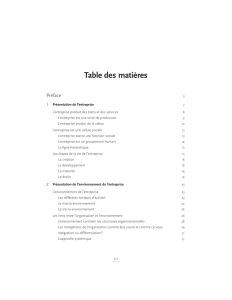

Plan du cours

INTRODUCTION .......................................................................................................................................................................2

I.

GESTION ET MANAGEMENT DES RISQUES..........................................................................................................3

1.

La fonction de risk manager

....................................................................................................................................3

2.

Les compétences du risk manager

.........................................................................................................................3

3.

La nature des risques

...............................................................................................................................................4

4.

Les problèmes rencontrés par le risk manager

....................................................................................................4

II.

APPROCHE THEORIQUE DES CINDYNIQUES ......................................................................................................5

1.

Connaissances de base

............................................................................................................................................5

2.

Approche systémique

...............................................................................................................................................5

3.

Approche cindynique

................................................................................................................................................6

III.

APPLICATION DE L’ETUDE CINDYNIQUE : LA CATASTROPHE DE MALPASSET......................................8

1.

Situation

.....................................................................................................................................................................8

2.

Chronologie des faits

................................................................................................................................................8

3.

Hyper-espace des dangers

......................................................................................................................................9

4.

Dissonances cindynogènes

....................................................................................................................................11

IV.

GESTION DE CRISE ....................................................................................................................................................13

1.

La crise

.....................................................................................................................................................................13

2.

Avant la crise

...........................................................................................................................................................13

3.

Début de crise

.........................................................................................................................................................14

4.

Pendant la crise

.......................................................................................................................................................15

5.

Fin de crise et après crise

......................................................................................................................................15

CONCLUSION ..........................................................................................................................................................................16

Introduction

Le risque est un facteur omniprésent dans notre vie. Chacun essaie d’éviter au maximum les dangers et

s’assure au mieux pour limiter les dommages qu’ils pourraient causer.

Ce concept de risque a donné naissance aux sciences des dangers, appelées dans le langage scientifique

« les cindyniques». Ces sciences étudient les risques de toutes sortes, naturels, économiques, psychologiques,

urbains ou financiers et constituent un domaine de l’ingénierie de part leur multidisciplinarité.

Au travers des cindyniques, différentes thématiques se sont établies : d’un côté, la gestion de crise essaie

de prévoir des scénarios possibles pour anticiper et gérer au mieux les situations de crise ; de l’autre coté, l’étude

cindynique permet de découvrir les erreurs commises et d’en tirer des conséquences pour l’avenir.

C’est surtout sur le plan industriel que les cindyniques montrent leur intérêt et qu’elles ont contribuées au

développement du métier de risk manager. En utilisant les outils cindyniques, le risk manager est responsable de

l’estimation des risques, de la mise en place des mesures de prévention et des systèmes d’information sur les

dangers.

Ce cours essaie donc d’éclaircir la science des cindyniques, en décrivant d’abord le travail et les

responsabilités du risk manager dans une entreprise. Puisqu’un point important dans ce métier est l’évaluation des

accidents par analyse cindynique, celle-ci sera présentée dans une deuxième partie et illustrée d’un exemple : la

catastrophe du barrage de Malpasset. Enfin, le deuxième grand outil des cindyniques, la gestion de crise, sera

introduit, et la procédure à suivre, du début jusqu’à la fin d’une crise sera détaillée.

XII-

3

I. Gestion et management des risques

1. La fonction de risk manager

Un ingénieur est confronté au risque au quotidien. Certaines entreprises disposent d’un risk manager,

pour aider leurs dirigeants à prendre en compte le risque encouru dans leurs décisions.

La principale mission du risk manager est de « faire entrer la notion de risque et de danger dans la culture

même de l’entreprise ». Concrètement, le risk manager doit « faire prendre en compte le risque industriel dans les

actes quotidiens de gestion : depuis la conception, la production et jusqu’à la vente ». Ses compétences s’étendent

au-delà de celles de l’ingénieur sécurité, puisque sa mission ne se limite pas à l’aspect technique du métier

d’ingénieur.

Il s’agit d’une évolution du métier de l’ingénieur sécurité. Ce dernier s‘appuie sur ses connaissances dans

son domaine d’activité : par exemple, en chimie, il se base sur les fiches de toxicité. Le rôle du risk manager quant

à lui s’élargit à la gestion globale du risque : sensibilisation du personnel aux risques, communication avec les

médias, cellule de crise…

Ces responsabilités s’ajoutent à son travail d’évaluation et de prévention du risque. Il inclut dans sa

démarche le

retour d’expérience

, c’est-à-dire qu’il tient compte de toutes les informations issues de son expérience

personnelle et de l’expérience collective pour bien gérer la potentialité des risques.

2. Les compétences du risk manager

a) Compétences financières

Le risk manager est avant tout celui qui sait chiffrer le risque. Il doit contrôler le coût global des risques, qui

regroupe l’ensemble des coûts liés aux :

- dépenses de sécurité: les investissements de protection dont le but sera la non réalisation du risque

-dépenses nécessaires à la réparation des conséquences de la réalisation d'un risque

D’après une enquête américaine portant sur 500 entreprises, le coût global est généralement compris entre

0,5 et 2% du chiffre d’affaire

selon les secteurs d’activité. Ce coût global est la somme :

• des primes relatives aux assurances de dommage et de responsabilité

• du coût des pertes non assurées (franchises)

• des dépenses de prévention et de protection

• des frais administratifs de gestion des risques.

Le risk manager doit alors être capable d’estimer le coût maximum lié à la gravité des risques encourus ainsi

que la probabilité de réalisation de ces risques. En travaillant en collaboration avec les techniciens et ingénieurs de

l’entreprise, il élabore ensuite des stratégies pour réduire au maximum les risques, en mettant en place des

techniques de prévention et d’assurances.

b) Compétences sociales – Connaissances humaines

De plus, le risk manager est confronté à la complexité de la nature humaine. En effet, l'homme est le

maillon faible de toute opération, il est donc nécessaire d’étudier ses failles pour réussir à les détecter et les

corriger. L'homme est responsable de presque tous les problèmes qui surviennent, car il est le réalisateur de tous

les systèmes non naturels mis en oeuvre (conception, fabrication, exploitation, ...).

Pour son travail le risk manager est constamment en dialogue avec des opérateurs de tous niveaux. Il est

alors indispensable qu’il ait des bonnes compétences sociales et connaisse bien la nature humaine.

c) Pluridisciplinarité

Pour évaluer les risques et prendre les mesures nécessaires, le risk manager réalise des études de danger

dont le but peut se résumer en trois points :

• décrire les risques des unités de production en marche normale et en marche anormale

• analyser les causes, les conséquences et les probabilités de réalisation d’un risque

• proposer les mesures permettant d’atteindre un niveau de sécurité acceptable

Les études de danger se font en trois étapes :

• le constat de situation (visite sur le terrain, vérifications des équipements, de la qualité...)

• l’analyse et la quantification des risques (basé sur le retour d’expérience et les analyses cindyniques)

• les actions correctives (plan pour limiter les risques)

XII-

4

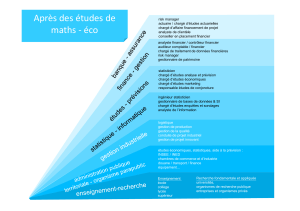

La fonction de risk manager requiert donc des compétences dans des domaines très variés, nécessitant des

connaissances technologiques, juridiques, culturelles, humaines, médiatiques, économiques et géographiques.

Cette pluridisciplinarité s’acquiert pour une grande part par l’expérience personnelle, d’autant plus qu’il n’existe

pas de formation proprement dite. La plupart des risk manager ont auparavant occupé plusieurs postes importants,

dans les domaines de l’hygiène, de la sécurité, de l’environnement, des finances, voire même des relations

humaines.

3. La nature des risques

Le risque peut provenir de différents domaines. Outre le risque technologique (chimique notamment), on

trouve, entre autres, le risque financier (ex. variation des taux d’intérêt ou des coûts des régimes sociaux), le

risque lié à la protection des données (ex. divulgation d’informations confidentielles par espionnage) ou le

risque concurrentiel.

Le risk manager doit s’intéresser à tous ces domaines pour ne rien oublier, puis il classe les risques détectés

selon leurs niveaux de

probabilités

et de

gravité

dans 3 catégories :

• Risque nécessitant des mesures d’urgence

• Risque nécessitant une modification à prévoir (une action corrective)

• Risque acceptable sans mesure corrective

Son objectif est d’appréhender le risque le plus tôt possible pour empêcher au mieux sa matérialisation.

4. Les problèmes rencontrés par le risk manager

Le risk manager doit s'appuyer sur les différentes réglementations lors de son travail d'évaluation et de

prévention du risque. Cependant, cette approche réglementaire de la sécurité présente des limites culturelles et

techniques dont le risk manager doit être conscient, et qu'il doit surmonter.

Limites culturelles de la gestion réglementaire

• Ignorance du savoir : le personnel, habitué à utiliser un système, sait en prévoir les défaillances et les

pallier. Cette expérience locale échappe ou s’oppose souvent aux réglementations. Il est donc nécessaire

que le risk manager en tienne compte.

• Rejet de la formation : souvent la formation du personnel à la sécurité est oubliée car jugée trop coûteuse.

Il est pourtant absolument nécessaire de former tout le personnel, à quelque niveau et à quelque poste

qu'il soit, à la gestion des risques.

• Perte de vigilance : la conformité à une réglementation donne la certitude que rien ne peut arriver,

entraînant une perte de vigilance.

• Fuite des responsabilités : le refuge derrière la réglementation est une facilité pour éviter d'assumer la

responsabilité d'un événement aléatoire.

Limites techniques de la gestion réglementaire

• Sectorisation de la maîtrise des risques : chaque secteur a des spécifications propres en matière de risque.

Le risk manager doit avoir une stratégie globale du problème.

• Évolution rapide des techniques : la législation, basée sur les problèmes rencontrés antérieurement, n’est

pas toujours adaptée aux technologies actuelles.

• Poids de la complexité : les règlementations prennent rarement en compte la transversalité (technologique,

culturelle...) des systèmes.

• Mauvaise définition des risques encourus : l'application stricte des règles de sécurité masque trop souvent

un élément important de la gestion des risques, qui est la nature même de l'élément redouté.

Le risk manager doit prendre conscience des limites de la réglementation afin de ne pas tomber dans les

lacunes évoquées.

C'est pourquoi aujourd'hui, une prise de conscience des limites de la réglementation traditionnelle est en cours,

avec l'apparition d'un nouveau type de réglementation, basée, non sur des impositions matérielles ou

organisationnelles, mais sur une

approche par objectifs

.

XII-

5

II. Approche théorique des cindyniques

1. Connaissances de base

Réseau d’acteurs: un réseau est constitué de l’ensemble des individus qui perçoivent une situation à risque de la

même façon.

Exemple de la circulation en ville. Il existe plusieurs réseaux : les piétons, les automobilistes, les cyclistes…

Évènements Non Souhaités (E.N.S.) : il s’agit de toutes les situations découlant de dysfonctionnements,

d’anomalies.

Toute situation à risque est susceptible d’aboutir à un ENS. Les ENS auxquels on s’intéresse le plus sont

généralement:

• Les accidents : ENS involontaire portant atteinte à des êtres vivants ou des systèmes matériels ou

symboliques importants.

• Les incidents : ENS involontaire n’ayant qu’un impact matériel ou ayant failli conduire à un accident.

• Les anomalies : dysfonctionnements élémentaires, ENS précurseurs des deux précédents.

• La malveillance : acte volontaire pouvant porter atteinte à une cible.

Déficits Systémiques Cindynogènes (DSC) : ce sont les perturbations, dysfonctionnements et insuffisances qui

créent les ENS, qui sont donc à l’origine des accidents.

Il est indispensable d’analyser comment les ENS

surviennent : ceci constitue l’analyse a

posteriori

.

Si l’on cherche à faire une analyse à priori (avant que l’ENS

ne se produise), on va essayer de construire l’enchaînement des

évènements qui pourrait conduire à un ENS identifié. Le bouclage

entre l’analyse

a priori

et l’analyse

a posteriori

constitue le retour

d’expérience. Il va permettre d’injecter la connaissance acquise par

l’analyse d’événements dans la prévention.

2. Approche systémique

L’approche systémique est une méthodologie de représentation. Son concept de base est de modéliser la

situation réelle par un ensemble de systèmes emboîtés, liés au modèle et à l’objet d’étude. L’ensemble des

interactions existant entre ces constituants permet alors de comprendre les processus qui mènent au danger.

La première étape est l’identification et la définition des systèmes sources de danger et des systèmes cibles

de l’Évènement Non Souhaité. Il faut définir 5 critères pour ces systèmes : leur structure, leur environnement, leur

finalité, leur activité et leur évolution dans le temps.

Ensuite, il faut modéliser les processus de danger en reliant les processus source aux processus cibles

danger. La liaison s'opère en modélisant un flux de danger, liaison orientée de la source vers la cible.

Une fois le réel modélisé, la systémique nous permet d’y voir plus clair dans les causes et conséquences

liées aux dangers. De plus en plus, le besoin de prévention (par exemple, face aux risques alimentaires, risques

technologiques ou risques terroristes) se fait ressentir dans nos sociétés. Dans ce contexte, les cindyniques, nées

des travaux sur la complexité des systèmes, apparaissent comme une nécessité pour appréhender les problèmes

de gestion des dangers.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

1

/

16

100%