Mouvement Lithosphère & Énergie Interne : Cours de Géologie

Telechargé par

Patient M'po KOUAGOU

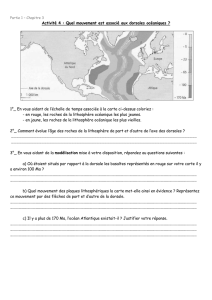

SA 1 : Mouvement de la lithosphère et énergie interne du globe

Collection l’Excellence (00229)67845279

1

Auteur

DJESSOU Aimé

(00229) 67845279

SA 1 : Mouvement de la lithosphère et énergie interne du globe

Collection l’Excellence (00229)67845279

2

Aux utilisateurs

Cette SA 1 portant sur la géologie, nous exhortons les collègues, si les conditions le permettent :

-d’effectuer des sorties pédagogiques afin de permettre aux apprenants d’observer les affleurements

rocheux et autres indices témoignant des phénomènes géologiques

- d’effectuer des observations réelles d’échantillons de roches et si possible de lames minces

-de réaliser les modélisations requises pour certains phénomènes géologiques

-d’effectuer des projections vidéo sur les phénomènes géologiques difficilement modélisables

Vos remarques, corrections et suggestions sont attendues au (00229) 67 84 52 79

SA 1 : Mouvement de la lithosphère et énergie interne du globe

Collection l’Excellence (00229)67845279

3

Situation de départ

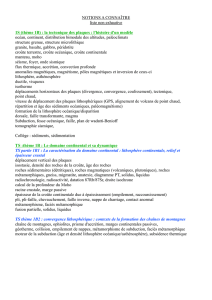

1- LA TECTONIQUE DES PLAQUES : L’HISTOIRE D’UN MODÈLE

Au XIXème siècle, le fonctionnement du globe terrestre fait l'objet de nombreuses discussions passionnées.

Des observations communes (présence de montagnes, d'océans) ou moins communes (chaleur interne de la

Terre, reculs et avancées de la mer) sont à l'origine des modèles explicatifs admis à l'époque. Un de ces

modèles défendu en particulier par le géologue Suess admet que l'intérieur de la Terre se refroidit et que ce

refroidissement provoque sa contraction. La couverture extérieure froide devient trop grande, se plisse dans

certaines zones (donnant naissance aux montagnes) et s'effondre par ailleurs (donnant naissance à des

océans). Le modèle de Suess est donc basé essentiellement sur des mouvements verticaux de la croûte.

Le modèle de Suess

La construction du modèle de la tectonique des plaques

Le modèle de Suess suppose une couche rigide de surface de même nature partout. Le constat d'une

distribution bimodale des altitudes va à l'encontre de cette nature uniforme (pour des raisons physiques, si

les roches de surface étaient toutes de même nature, les altitudes devraient osciller autour d’une seule valeur

moyenne).

La naissance de l’idée de déplacement horizontal

Au début du XXème siècle, les premières idées évoquant la mobilité horizontale de la surface

du globe sont formulées (Wegener en particulier). Elles s’appuient sur plusieurs constatations :

- la distribution bimodale des altitudes (continents/océans).

- les tracés des côtes (complémentaires dans certaines régions);

- la distribution géographique des paléoclimats (zones de même climat très séparées).

- la distribution géographique de certains fossiles (zones de mêmes fossiles très séparées)

- la distribution géographique de certains roches (zones de mêmes roches très séparées)

MOUVEMENT DE LA LITHOSPHERE

ET ENERGIE INTERNE DU GLOBE

SA 1

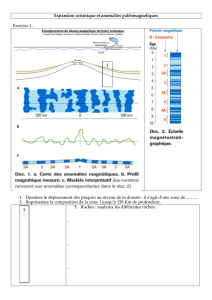

Fig.2 : Répartition des structures rocheuses

anciennes entre l’Afrique et l’Amérique du

Sud

Fig. 1 : Les bandes colorées traversant les continents indiquent

la présence du fossile sur tous ces continents.

SA 1 : Mouvement de la lithosphère et énergie interne du globe

Collection l’Excellence (00229)67845279

4

Selon Wegener, tous les continents étaient autrefois rassemblés en un seul continent, la Pangée

(Mégacontinent). La Pangée aurait été entourée par un océan, le Panthalassa. Selon sa théorie, l'écorce

terrestre se serait brisée et aurait dérivé pour former les continents que nous connaissons aujourd’hui.

Ces idées se heurtent au constat d’un état solide de la quasi-totalité du globe terrestre établi, à la même

époque, par les études sismiques. L’idée de mobilité horizontale est alors rejetée par l’ensemble de la

communauté scientifique.

2- ORIGINE ET AGE DE LA TERRE

De tout temps, la question de l'âge de la Terre et de son histoire a préoccupé les penseurs et les hommes de

Science. Les théologiens, s'appuyant sur la bible, situaient la création de la Terre à 4000 ans avant Jésus

Christ et pensaient que la configuration actuelle des paysages observables à la surface de la Terre sont

restées inchangées depuis lors. Il a fallu l'avènement de la sédimentologie, de la paléontologie et de la

géophysique pour bouleverser cette conception « fixiste » de 1'histoire de la Terre. En effet, plus personne

aujourd’hui ne met en doute l'idée que notre Terre actuelle, son atmosphère et ses paysages sont le produit

de transformations successives qui ont laissé des traces dans les matériaux constitutifs de l'écorce terrestre:

les roches.

Ainsi, l'une des plus grandes contributions de la Géologie à l'évolution de la pensée humaine est d'avoir

fixé l'âge de la Terre à environ 4.550.106 années et d'avoir montré que les paysages actuellement

observables à la surface de la Terre résultent de phénomènes cycliques qui ont laissé des traces dans les

roches.

Une telle évolution des idées dans le domaine de la connaissance de la Terre n'a été possible qu'à partir du

moment où le développement des sciences physico-chimiques a permis une meilleure connaissance des

propriétés de la matière grâce, en particulier, à la découverte de la radioactivité d'une part, et des lois du

magnétisme d'autre part. Biologie moderne OTTO TOWLE

Tâche : Elabore une explication aux problématiques soulevées par les faits de la situation problème

Procédure

• Exprimer sa perception et/ou ses interrogations sur les faits évoqués par la situation de départ

• Construire des réponses aux questions soulevées par la situation de départ en utilisant l’observation,

l’expérimentation ou l’exploitation des documents

• Structurer ses acquis en utilisant les concepts et le vocabulaire adéquats

• Utiliser les connaissances construites pour porter une appréciation sur les questions d’ordre historiques,

religieux et méthodologiques liés à l’origine de la terre

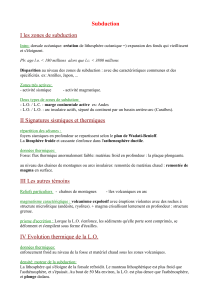

La terre, il y a 60 millions d’années

La terre, il y a 250 millions d’années

SA 1 : Mouvement de la lithosphère et énergie interne du globe

Collection l’Excellence (00229)67845279

5

La mise en situation représente la 1ère étape de la procédure. Elle permettra de partir des faits scientifiques

pertinents évoqués par la situation de départ pour exprimer notre perception et nos interrogations et

questions de recherches afin de formuler des problématiques auxquelles des réponses seront construites

dans la réalisation.

Support : Situation de départ

• Tâche : exploite la Situation de départ pour exprimer ta perception et tes interrogations sur les

faits évoqués afin de formuler des problématiques relatives aux mouvements de la lithosphère et

l’énergie interne du globe et d’ordre historiques, religieux et méthodologiques liés à l’origine de

la terre. Pour cela, tu suivras les indications ci-dessous :

✓ relève les faits scientifiques pertinents évoqués par la situation de départ et qui sont en relation avec

le titre de la SA.

✓ exprime ta perception des faits scientifiques relevés.

✓ formule des interrogations/questions de recherche en vue de mieux comprendre ces faits.

✓ regroupe puis hiérarchise au besoin certaines interrogations en des questions de recherche.

✓ regroupe ces questions de recherche en 2 grands groupes (problématique d’ordre scientifique et

problématique d’ordre historiques, religieux et méthodologiques liés à l’origine de la terre).

Activité introductive : Rappel des savoirs construits en classe de 4e

Objectif : rappel des savoirs construits en classe de 4e sur la structure interne de la terre

En classe de 4e, vous aviez étudié au cours de la SA2 dénommé la terre planète active, la structure interne

de la terre. Le document ci-dessous est mise à votre disposition pour vous aider à vous rappeler de

l’essentiel des savoirs construits sur la structure interne de la terre.

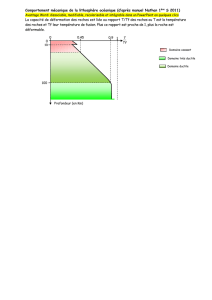

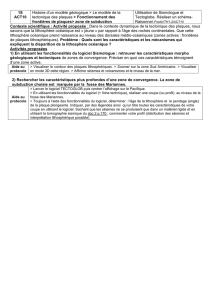

Document : Propagation des ondes sismiques dans les enveloppes de la terre

Vitesse des ondes Pet S en fonction de la profondeur

Les différentes couches composant la terre ont été mis en évidence par la propagation des ondes

sismiques. L’analyse plus détaillée des vitesses des ondes P et S en fonction de la profondeur a

mis en évidence l’existence d’une faible diminution de leur vitesse vers 100 km de profondeur.

Cette couche à faible vitesse ou LVZ (Low Velocity zone) s’étend d’environ 100 km jusqu’à 250

I-) MISE EN SITUATION

II- REALISATON

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

1

/

40

100%