COURS ÉLÈVES TS 15/12/19

CHAPITRE 3 LE DOMAINE CONTINENTAL ET SA DYNAMIQUE

En classe de première S ont été mises en place les principales caractéristiques de la tectonique des

plaques , mais l'attention s'est portée principalement sur le domaine océanique . Nous aborderons cette

année le domaine continental. Il s'agira de dégager les caractéristiques de la lithosphère continentale puis d'en

comprendre l'évolution en particulier à partir de l'étude des zones montagneuses.

Aucune plaque n'est formée que de lithosphère continentale. Celle ci est toujours associée à de la

lithosphère océanique. La limite entre lithosphère continentale et lithosphère océanique est appelée marge

continentale (marge = bordure) . Nous développerons successivement:

- les caractéristiques des 2 types de lithosphères en travaillant au niveau des marges

- la formation des reliefs continentaux (montagnes) dans les zones de convergence

- la formation des roches continentales dans les zones de convergence

- la destruction des montagnes

3.1 Les marges continentales, frontières entre la lithosphère océanique et la lithosphère continentale

La marge continentale est la limite entre la lithosphère continentale et la lithosphère océanique. A

l'origine, elle se trouve donc en bordure de plaque.

3.1.1 Les caractéristiques des 2 types de lithosphères :

La lithosphère est formée des roches rigides de surface , croûte et une petite partie du manteau.

Lithosphère océanique et lithosphère continentale se distinguent à plusieurs niveaux :

- au niveau de la nature des roches : par rapport à la croûte océanique, la croûte continentale est

surtout formée de roches voisines du granite = granitoïdes (basaltes/gabbro pour la croûte océanique).

- au niveau de l' épaisseur de la croûte : plus grande pour le continent, 30 km en moyenne (5-10 km

pour la croûte océanique) .

- au niveau de l'âge: qui peut aller jusqu'à 4 milliards d'années (Ga) pour le continent (alors que la

croûte océanique n'excède pas 200 Ma ). Cet âge est déterminé par radiochronologie (= technique

basée sur la décroissance radioactive naturelle de certains éléments au cours du temps).

- au niveau de la densité : plus faible pour le continent (2,7 en moyenne pour la croûte et 3,1 pour

la lithosphère) que pour l'océan (2,9 pour la croûte océanique, jusqu'à 3,28 pour la lithosphère). Les

différences d'altitude moyenne entre les continents et les océans s'expliquent par ces différences de

densités crustales.

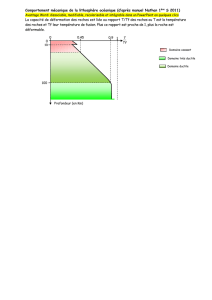

Comme la lithosphère océanique lors de sa formation, la lithosphère continentale est moins dense

que l'asthénosphère sur laquelle elle repose ; L'asthénosphère étant ductile (visqueuse) se comporte

comme un fluide. La lithosphère subit donc une force verticale qui la maintient en surface, elle « flotte »

sur l'asthénosphère. On parle d'isostasie (ou d'équilibre isostatique) .

Si la lithosphère s'amincit ou s'épaissit, l'équilibre est rompu entraînant un mouvement vertical pour

rétablir l'équilibre. On parle de réajustements isostatiques.

Daniel Devallois 74160 St Julien en genevois 1 Sur 9

Granite

Densité des couches de

surface de la Terre

COURS ÉLÈVES TS 15/12/19

3.1.2 Évolution de la lithosphère océanique et de la marge continentale au cours du temps

3.1.2.1 Formation du fond océanique et création d'une marge continentale

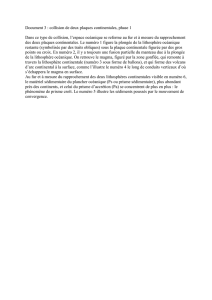

Lorsque des remontées de chaleur ont lieu sous un continent, elles peuvent conduire à un amincissement

de la lithosphère continentale.

Cet amincissement peut être suivi

d'une fracturation du continent avec

formation de failles normales (zone de

rift continental) puis d’une divergence

des 2 morceaux du continent. Cette

divergence est suivie de remontées de

magma .

Le continent initial s'est donc divisé en 2 continents comportant chacun une marge

continentale et séparés par une dorsale, zone où se forme la nouvelle croûte océanique .

3.1.2.2 Évolution de la marge active en marge passive du fait de la divergence

En permanence, de la lithosphère océanique est

produite au niveau des dorsales. L'écartement au niveau de

la dorsale des 2 plaques nouvellement formées éloigne la

marge continentale de la zone d'activité qui est alors

qualifiée de marge passive. Au niveau de la marge, les

failles normales créées dans la phase initiale demeurent

comme témoin de la phase de divergence initiale.

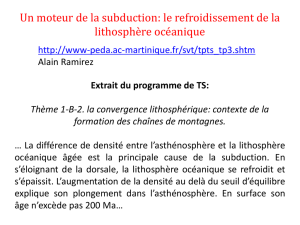

En s'éloignant de la dorsale, la lithosphère océanique se refroidit et s'épaissit, cela provoque

une augmentation de sa densité. Tant que sa densité reste inférieure à celle de l’asthénosphère, elle

s'enfonce progressivement dans l'asthénosphère, on parle de subsidence (enfoncement) thermique

(subsidence liée à des changements de température).

3.1.2.3 Évolution de la marge passive en marge active du fait de la subduction

À un moment donné la densité de la lithosphère océanique devient supérieure à celle de

l'asthénosphère, la lithosphère plonge alors dans l'asthénosphère, on parle de subduction océanique

. Il y a ensuite traction en profondeur de la plaque par la lithosphère océanique dense plongeante

ce qui devient une cause majeure de la divergence (la partie peu dense de la plaque est tirée par la

partie très dense s’enfonçant dans la zone de subduction). En raison de ce phénomène, en surface,

son âge n'excède pas 200 Ma.

Au niveau de la zone de subduction, la lithosphère continentale se sépare de la lithosphère

océanique plongeante. Il y a formation d'une nouvelle frontière de plaque avec convergence des

2 lithosphères et apparition de séismes, montagnes et volcans. La marge passive devient active.

Daniel Devallois 74160 St Julien en genevois 2 Sur 9

Formation de la lithosphère

océanique sous les dorsales

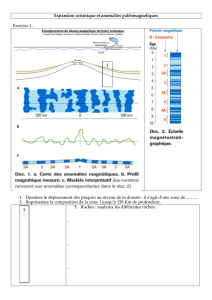

2 10 15 25 30 40 60 80 100

3,05

3,1

3,15

3,2

3,25

3,3

Evolution de la masse volumique de la lithosphère en fonction de son

age

Masse volumique lithosphère

Masse volumique asthénosphère

Age en millions d'années

Masse volumique en tonnes par m3

COURS ÉLÈVES TS 15/12/19

3.2 Les zones de convergence , zones de formation des roches continentales

3.2.1 La magmatisme de zone de subduction à l’origine des matériaux composant les continents

En moyenne, la composition des

continents est proche de la composition des

roches magmatiques issues du volcanisme de

zone de subduction, andésites et granodiorites

en particulier . Les volcans des zones de

subduction émettent des laves souvent

visqueuses associées à des gaz et leurs éruptions

sont fréquemment explosives .

Une fraction des magmas arrive en surface

conduisant à un volcanisme produisant des

roches de type andésite. La plus grande partie

du magma cristallise en profondeur et donne des

roches à structure grenue de type granodiorite

(~granitoïdes).

Un magma, d'origine mantellique (péridotite), aboutit ainsi à la création d'un nouveau matériau

continental (granitoïdes) : on parle d'accrétion (accroissement) continentale. Cette accrétion se

produisant dans les zones de subduction, elle se fait autour des continents préexistants. Les continents

grandissent ainsi progressivement par leur périphérie, constitués d'un centre très âgé auquel viennent

s'accoler des roches plus récentes.

Mais comment expliquer ce magmatisme à partir de roches plutôt froides (venant de la surface) et

subissant une augmentation de pression (plongeantes) ce qui ne devrait pas faciliter la fusion ?

3.2.2 La présence d’eau, condition nécessaire à la formation du magma des zones de subduction

L'analyse de la composition des minéraux

composant ces roches volcaniques montre la

présence de minéraux hydratés. Or, les expériences

de laboratoire montrent que la présence d'eau peut,

dans certaines conditions, faciliter la fusion des

roches.

Dès lors se pose la question de l’origine de

l’eau nécessaire à cette fusion et à la formation des

minéraux hydratés.

Daniel Devallois 74160 St Julien en genevois 3 Sur 9

Les conditions de

fusion de la péridotite

Le volcanisme de zone de subduction

Carte de l’age des

roches continentales

Modifié de http://www.lethist.lautre.net/epicentre.htm

COURS ÉLÈVES TS 15/12/19

3.2.3 Le métamorphisme des roches plongeantes , source d’eau à l’origine de la fusion

On trouve, dans les chaînes de montagnes, des gabbros comportant des minéraux qui ne sont stables

que dans des conditions de pression et de température absentes de la surface de la Terre (Glaucophane,

Grenat ...).

Minéraux d'un métagabbro Faciès mét. Caractérise

Actinote H2O 2%,

Chlorite H2O 10 %)

(hornblende)

Schiste vert Basse température

Basse pression

Glaucophane

(H2O 2 %)

Schiste bleu Moyenne pression

Basse température

Grenat + jadéite

(H2O 0 %)

éclogite Haute pression

Plus les minéraux se forment en

profondeur et moins ils comportent de

fonctions OH (voir tableau ci-dessus). Cela

implique une déshydratation des minéraux

océaniques en train de plonger en

profondeur.

La mise en relation de ces éléments

conduit à considérer que la subduction des

matériaux de la croûte océanique provoque

la déstabilisation de certains minéraux à

l’état solide (métamorphisme).

Cela libère de l'eau que la croûte a

emmagasinée au cours de son histoire ce qui

pourrait être à l’origine de la fusion

partielle de la péridotite du manteau.

Par ailleurs, les conditions de stabilité des associations de minéraux observées (des faciès

métamorphiques) permettent de reconstituer les conditions de pression et de température subies par les

matériaux océaniques et continentaux retrouvés. .

Daniel Devallois 74160 St Julien en genevois 4 Sur 9

Métamorphisme et magmatisme liés à l'enfoncement de la

lithosphère océanique dans les zones de subduction

Les faciès métamorphiques

À gauche de M, transformations à l'état solide

= métamorphisme.

À droite de M, début de fusion de certains

minéraux = magmatisme.

Un exemple de gabbro

lumière polarisée non analysée

Un exemple de gabbro

métamorphique de faciès

éclogite

lumière polarisée non analysée

Un exemple de gabbro

métamorphique de faciès

schiste bleu

lumière polarisée non analysée

COURS ÉLÈVES TS 15/12/19

3.3 Les zones de convergence, zones de transformation des roches continentales

Des transformations sont observées à grande échelle et visibles par des indices tectoniques, d’autres sont

visibles à petite échelle et visibles par des indices pétrographiques.

3.3.1 Indices tectoniques d’une convergence :

L'observation des roches en montagne montre des plis, des failles inverses , des nappes.

Diaporamas sur les failles /plis

Ces indices tectoniques (échelle kilométrique ou plus) plaident pour un raccourcissement de la

lithosphère continentale des zones concernées.

3.3.2 Conséquences de la convergence à grande échelle : les zones de montagnes :

La convergence aboutit ainsi à un épaississement de la zone concernée . Compte tenu du caractère

ductile de l'asthénosphère située sous la lithosphère et des phénomènes d’isostasie, l'épaississement se fait

non seulement vers le haut (montagnes), mais encore plus vers le bas (racines des montagnes).

Les sédiments qui se trouvaient sur les marges peuvent être entraînés en profondeur et fournir du

matériau pour l’accrétion continentale (couche jaune sur le schéma ci-dessus).

D’autre part, on retrouve au milieu des chaînes de montagnes des associations de roches du type

océanique (basalte, gabbro, péridotite). On appelle ces associations de roches des ophiolites . Associées

à d'anciennes marges continentales passives (failles normales, blocs basculés), elles sont les traces d'un

domaine océanique présent avant la formation de la montagne et aujourd'hui disparu

Daniel Devallois 74160 St Julien en genevois 5 Sur 9

Indices tectoniques de convergence

Nappe

Les 2 lithosphères continentales se

collent, on parle de suture.

Convergence d’où subduction. Au dessus de la

lithosphère subductée, la lithosphère continentale se

plie et forme une montagne en bordure d'océan..

Les lithosphères continentales entrent en

collision et forment une montagne à l'intérieur

du continent.

Divergence d’où expansion océanique

Une partie de la lithosphère océanique se retrouve

sur le continent (ophiolithe)

La lithosphère continentale subductée se casse en

écailles qui s’accumulent sous la montagne

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%