Université Ferhat Abbas Sétif -1-

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie

Département Biologie et Ecologie Végétales

Polycopié de Cours :

Biodiversité et Changements

Climatiques

Présenté par Dr. BELATTAR Rima

Destiner aux étudiants Master 1 Biodiversité et Physiologie

Végétale

Année 2021-2022

Changements climatiques et biodiversité

Contenu de la matière :

1. Introduction

2. La biodiversité :

2. 1. la faune (généralités)

2. 2. la flore (détaillée)

2 . 2 . 1 . dans le monde

2 . 2 . 2 . en Algérie

Dans les différents étages bioclimatiques

3 . les changements climatiques

3 . 1 . définition

3 . 2 . les principales causes des changements climatiques

1 . causes géologiques

2 . causes astronomiques

3 . causes liées à l’humanité

La pollution,

4 . L’effet de serre

5 . L’impact des changements climatiques sur la biodiversité végétale

5 . 1 . présentation des cas dans le mondes (abrégé)

5 . 2 . Impact de ces changements en Algérie

5. 2 . 1 . dans les différents étages bioclimatiques

1.2.2. Impact sur la végétation spontannée

E . aride et saharien

6 . les changements climatiques et la phoeniciculture

6 . 1 . effets sur la diversité variétale

6 . 2 . effets sur les pathologies

6 . 3 . effets sur le cycle biologique

1. Introduction

LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE, le nom donné à toute la variété de la vie sur Terre, procure les

produits et les services qui assurent notre subsistance grâce aux écosystèmes qu'elle forme. Les

pressions exercées par les êtres humains sur les écosystèmes entraînent un appauvrissement et des

changements dans la diversité biologique à un rythme sans précédent. Les populations actuelles

changent les écosystèmes plus rapidement et de façon plus considérable que dans toute autre période

de l'histoire de l'humanité. Les changements climatiques représentent une pression supplémentaire

pour nos écosystèmes.

L'Évaluation des écosystèmes pour le millénaire, une évaluation complète des liens entre la santé des

écosystèmes et le bien-être humain, révèle que les changements climatiques pourraient devenir le plus

important facteur directement responsable de l'appauvrissement de la diversité biologique d'ici la fin

du siècle.

2. La biodiversité

Le concept de « biodiversité », proposé en 1985 par Walter Rozen, a obtenu une grande notoriété à partir

de 1992, date de la Conférence de Rio et de la ratification de la Convention sur la Diversité Biologique4

(CDB). La biodiversité est traditionnellement considérée dans son sens littéral : la diversité du vivant.

Elle est alors envisagée de l’échelle moléculaire à l’échelle de la biosphère, bien que les écologues

s’intéressent plus particulièrement aux populations, communautés et écosystèmes. La biodiversité est

en effet un des objets d’étude majeurs de l’écologie. Cette discipline mesure la diversité du vivant au

sein des trois niveaux fonctionnels que nous venons d’évoquer à partir de la variabilité génétique, la

diversité spécifique et la complexité des réseaux trophiques.

Cependant, comme le souligne Robert Barbault et Bernard Chevassus-au Louis (2004), le concept de

biodiversité va plus loin que la simple description de la diversité du vivant, fut-elle exhaustive. En effet,

La biodiversité correspond à l'ensemble de la diversité du monde vivant. Elle englobe la faune et la

flore, c'est-à-dire la totalité des formes que prennent les êtres vivants (animaux, végétaux, micro-

organismes) au sein des environnements dans lesquels ils évoluent et se multiplient.

Généralement, les scientifiques reconnaissent dans la biodiversité trois niveaux différents : les espèces,

les écosystèmes et les gènes :

-La diversité spécifique comprend toutes les variétés dʼespèces que lʼon peut trouver dans une région

donnée. Le concept dʼespèce est à la base de toute la classification et il aide à la description de la

diversité biologique en indiquant précisément de quoi est constituée la biodiversité. On distingue deux

espèces différentes selon leurs caractères morphologiques (couleur, forme, etc.), mais avant tout, par

leur impossibilité de se reproduire sexuellement dans des conditions naturelles.

- La diversité écosystémique se rapporte au lieu (bord dʼune rivière, forêt, montagne, etc.) où vivent

différentes espèces vivantes, les liens avec les caractéristiques de ce lieu (humidité, sol, température,

ensoleillement) et les liens qui se tissent entre les différentes espèces habitant ce lieu.

- La diversité génétique se rapporte à lʼinformation génétique contenue dans les êtres vivants, qui est

différente pour chaque espèce. La diversité se retrouve également au sein dʼune même espèce qui a

des variétés avec des potentialités génétiques différentes. Ces différentes combinaisons de gènes

permettent aux populations de ʼadapter aux changements de leur environnement.

Chaque jour, les humains utilisent au moins 40 000 espèces de plantes et d’animaux !

Les activités humaines détruisent la diversité des écosystèmes, des espèces et des gènes plus

rapidement que la nature peut la créer. Elles menacent les avantages écologiques, économiques,

récréatifs et culturels que nous retirons des ressources vivantes de la Terre.

2.1 la faune

-Le terme faune désigne l'ensemble des espèces animales présentes dans un espace géographique ou

un écosystème déterminé (par opposition à la flore), à une époque donnée.

En général, la notion ne comprend pas l'homme, bien que d'une certaine façon l'on puisse le considérer

comme faisant partie du règne animal, en ce qu'il est classé physiologiquement comme un mammifère,

notamment par Darwin.

-La faune est essentielle à la survie de nombreuses espèces de plantes, certaines d'entre elles étant

entièrement dépendantes d'un unique insecte pour leur pollinisation et donc leur reproduction

éventuelle.

Classement de la faune

Plusieurs classements ont été établis pour pouvoir déterminer chaque classe de la Faune :

*Selon la taille des animaux :

La microfaune

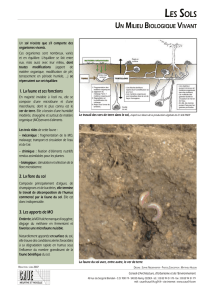

- Elle constitue l'essentiel de la biomasse vivante et regroupe le plus grand nombre d'espèces. Elle peut

être libre (planton) ou fixée.

- De manière générale, c'est l'ensemble des animaux mesurant de 1 mm2 à moins de 0,2 mm (selon les

définitions) et présents dans un espace donné.

- La microfaune joue un rôle majeur dans la production de l'humus et des complexes argilo-humiques,

pour certains équilibres agro-écologiques, l'épuration de l'eau et la résilience écologique des sols, ainsi

qu’en matière de puits de carbone et de cycle biogéochimique.

La macrofaune

-Pour le zoopédologue, c'est l'ensemble des petits animaux très facilement visibles à l'œil nu (de 4 à 80

mm) présents dans un volume donné de sol, de sédiments ou d'eau, ou de milieux particuliers (bois

mort, caverne, canopée, etc.).

- Pour les Anglo-saxons et concernant la pédofaune, ce seront plutôt les animaux retenus par un tamis

de 0,5 mm.

La mégafaune

De manière générale, ce mot désigne, de manière arbitraire, l'ensemble des espèces animales de très

grande taille d'une région et/ou d'une époque

- Par exemple le mammouth, divers éléphants, le cerf mégalocéros, l'ours des cavernes ou le lion des

cavernes font partie de la mégafaune européenne préhistorique

-À une plus grande échelle de taille, la mégafaune du sol réunit les animaux de plus de 10 cm : les

vertébrés terricoles (des mammifères, des reptiles et des amphibiens) qui utilisent le sol comme abri ou

comme habitat.

*Selon les groupes taxinomiques

La faune peut être subdivisée selon certains taxons :

• Entomofaune (insectes)

• Arachnofaune (arachnides) araignées scorpions

• Carcinofaune (crustacés) crabes

• Malacofaune (mollusques) poulpes, calmars, seiches escargot

• Nématofaune (nématodes) les vers

• Échinofaune (échinodermes) étoiles de mer (Astérides), les oursins (Echinides)

• Faune piscicole ou ichtyofaune (poissons)

• Herpétofaune (amphibiens et reptiles)

• Faune amphibienne (amphibiens) ou batrachofaune (batraciens)

• Faune reptilienne (reptiles)

• Faune ophidienne ou ophiofaune (serpents)

• Avifaune ou faune aviaire (oiseaux)

• Chiroptérofaune (chauves-souris)

• Faune mammalienne, mammalofaune ou mammofaune (mammifères)

*Selon le mode d'alimentation

On classe aussi la faune selon son mode d'alimentation. On parle par exemple de faune

• Carnivore,

• Piscivore : poisson

• lnsectivore,

• Herbivore,

• Frugivore, ou Carpophages : fruits mûres

• Granivore, graines

• Nectarivore : nectar, substance riche en sucre produite par les plantes à fleurs

• Gommivore, se nourrit en partie de la gomme qui suinte des blessures des arbres

• Détritivore, détritiphages ou saprophages : sont des êtres vivants, essentiellement des

bactéries, champignons et invertébrés, qui se nourrissent de débris animaux, végétaux ou

fongiques qui sont des excrétas, excréments, sont en décomposition, ou font partie de la

nécromasse.

• Omnivore, quand son appareil digestif lui permet d'absorber des aliments d'origines végétale

et animale

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

1

/

18

100%