DEMARCHE DE SOINS INFIRMIERS

Afin d’optimiser ses prestations, l’infirmier doit se doter de méthodes et d’outils qui lui permettent

une bonne connaissance de la personne soignée ainsi qu’une évaluation rigoureuse de son état de santé. Il

devra de ce fait développer et utiliser des compétences pour réaliser une démarche de soins « réfléchis ». Ces

soins « réfléchis » ne peuvent se réaliser qu’à travers un établissement d’un plan de soins infirmier. L’absence

de plan de soins infirmiers dans les services rend routiniers les soins fournis et ôte toute responsabilité de

l’infirmier dans la prise en charge des patients. Pourtant, le plan de soins infirmiers est un indicateur important

de la qualité des soins et un outil essentiel d’évaluation des compétences des agents et de l’efficacité du

système de soins.

GENERALITES SUR LA DEMARCHE DES SOINS INFIRMIERS

I. DEFINITION DES CONCEPTS

La santé : c’est une notion dépourvue de définition universelle du fait de nombreuses considérations

qui l’entourent. Elle se caractérise par la notion de bien-être.

Selon l’OMS, la santé est « état de bien-être complet, physique, physique, mental et social et non pas l’absence

de maladie ou d’infirmité ».

Pour Dr Monier, la santé est « un état d’équilibre harmonieux entre les hommes et l’environnement ».

Quant au Petit Larousse, la santé est « l’état de tout être dont l’organisme fonctionne bien ».

La maladie : la définition de la maladie découle de celle de la santé, à savoir qu’elle est une altération

de la santé. C’est toute situation où l’équilibre des êtres vivants et leur milieu de vie est rompu.

Les soins infirmiers : selon le Petit Larousse, un soin est « une attention, une application ». Appliqué

au soin infirmier, un soin peut être défini comme un acte dispensé à une personne dans le but de maintenir ou

de permettre à la vie de se poursuivre. Le soin est différent du traitement qui vise à appliquer une médication

pour corriger une déficience afin de la ramener à la normale. Les soins englobent donc les traitements.

Exemple : soin à donner à un malade qui vomit : lui donner un pot, nettoyer le malade, administrer un

médicament, communiquer avec lui, etc.

Selon Virginia Henderson, les soins infirmiers consistent à « suppléer chez le patient à tout ce qui lui

manque pour être complet, indépendant ».

Les soins infirmiers sont basés sur la satisfaction des 14 besoins fondamentaux.

L’infirmier : le ministère de la santé du BF définit l’infirmier comme « un professionnel de la santé

visant à promouvoir, protéger et rétablir la santé du bénéficiaire (l’individu, la famille, la communauté) ».

Selon le conseil international des infirmiers (CII) est considérée comme exerçant la profession

infirmière, « toute personne qui en fonction des diplômes qui l’habilitent donne habituellement des soins

infirmiers sur prescription ou conseils en appliquant du rôle propre qui lui est dévolu. En outre, l’infirmier

participe aux diverses actions notamment en matière de prévention, d’éducation pour la santé, de formation

ou d’encadrement.

Le besoin : le besoin est une nécessité vitale, une chose indispensable au maintien de la vie.

Le problème : c’est toute situation ou condition dans laquelle le client a besoin d’aide. En soins

infirmiers, un problème est une situation dans laquelle le client a besoin d’aide pour maintenir ou retrouver la

santé ou pour mourir paisiblement. On distingue plusieurs problèmes !

Les problèmes actuels : ceux qui causent présentement des difficultés au client. Exemple :

difficulté de respirer.

Les problèmes potentiels : ceux qui peuvent survenir à cause de la maladie, des tests

diagnostiques ou d’une thérapeutique. Exemple : risque de formation des escarres.

Démarche de soin : la démarche de soin est un processus logique, dynamique et méthodique de

résolution de problèmes que l’infirmier utilise pour dispenser efficacement les soins aux patients.

Pour Nicole Rousseau, la démarche de soin infirmier est « une méthode systématique de travail

utilisée par l’infirmier pour solutionner les problèmes de soin infirmier. Elle est centrée sur le client, sa famille

ou la communauté et par conséquent implique une participation effective à chacune des étapes ».

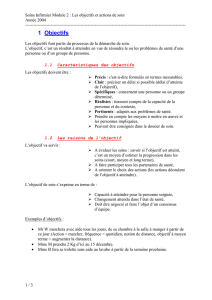

II. LES OBJECTIFS DE LA DEMARCHE DES SOINS INFIRMIERS

La démarche de soin a pour but le mieux-être du client. Elle vise quatre objectifs essentiels :

Développer le sentiment de dignité chez le patient : les soins doivent être personnalisés afin de

répondre aux besoins spécifiques du patient. Ils prennent en compte également la famille du patient. Le

patient et sa famille doivent se sentir considérer par le soignant.

Favoriser l’autonomie du patient : le soignant doit aider le client à découvrir ses ressources

personnelles c’est-à-dire ses capacités motrices (tonus musculaire) et intellectuelles (volonté, motivation). Le

soignant devra tout particulièrement stimuler l’autonomie du patient dans les actes quotidiens dans la mesure

où son état le permet.

Améliorer la qualité de vie du patient : le soignant doit satisfaire les besoins fondamentaux du patient

afin d’améliorer sa qualité de vie pendant son séjour hospitalier. Il personnalisera les soins. Deux cas sont à

distinguer :

Si l’état du patient s’aggrave, le soignant doit optimiser la qualité des soins et accorder beaucoup

plus de temps pour améliorer le confort et le bien-être du patient.

Si la guérison est impossible, il doit accompagner le patient et/ou sa famille de façon à atteindre la

meilleure qualité de vie possible malgré la maladie.

Obtenir la promotion de la santé du patient : la démarche de soin suscite la collaboration des

différents membres de l’équipe. Elle permet d’offrir au patient une continuité de soins de qualité.

III. LES PRINCIPES DE LA DDSI

Respecter le client : le soignant doit considérer le client comme une valeur essentielle, digne d’estime et

de respect.

Satisfaire les besoins fondamentaux du client : le patient est une personne qui a des besoins

fondamentaux. S’ils sont insatisfaits, ils ont une incidence négative sur l’évolution de son état. Le patient

éprouve une difficulté, une malaise, donc un déséquilibre à la fois physique et psychique. Le soignant doit

pouvoir apporter une réponse adaptée aux besoins insatisfaits de son client.

Prodiguer des soins avec compétence et efficacité : le soignant doit être doté de connaissances et

d’aptitudes nécessaires pour répondre de son état.

Maintenir avec le patient une relation thérapeutique satisfaisante : la relation soignant-soigné doit être

professionnelle (respecte certaines limites de familiarité), dénouée de tout sentimentalisme subjectif et

basée sur l’attention et la compassion.

IV. L’UTILITE DE LA DDSI

L’application de la démarche scientifique aux soins infirmiers permet de :

Bien identifier les réactions aux problèmes de santé des individus, de la famille, de la communauté

Porter un jugement éclairé sur une situation que vit une personne et de la partager avec les autres

membres de l’équipe.

Faciliter une pratique professionnelle autonome

Assurer la continuité des soins en favorisant une meilleure communication entre les acteurs et les services.

Orienter les actions des intervenants vers des objectifs précis.

Coordonner les soins à donner et les actions à mener.

LES ETAPES DE LA DDSI

I. COLLECTE DES DONNEES

Elle consiste à recueillir systématiquement et continuellement les informations sur le patient. Les

informations réunies permettent au soignant de mieux connaitre la personne avec qui il devra travailler. Les

données peuvent s’obtenir à partir des documents tels que :

Le dossier médical, le carnet de santé, la feuille de température, etc.

L’entretien avec le malade lui-même, sa famille et les autres membres de l’équipe de santé ;

L’examen clinique.

Cette collecte permet de dresser un profil initial du client. Ce profil englobe les antécédents, les données

des examens physiques, les résultats des examens complémentaires.

L’infirmier recueille d’abord les données subjectives (tout ce que le malade dit, croit et ressent, etc.),

ensuite, les données objectives en observant les comportements non verbaux et en effectuant les examens

cliniques du patient.

II. ANALYSE ET INTERPRETATION

Cette étape va permettre de donner une signification à l’ensemble des informations recueillies et

surtout d’identifier les problèmes de santé et les besoins perturbés. A cette étape, l’infirmier fait appel à

ses propres connaissances et aux signes cliniques observés. Elle aboutit à la formulation des diagnostics

infirmiers.

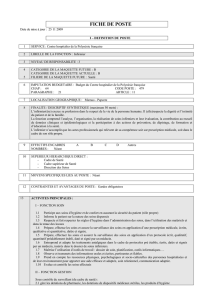

III. PLANIFICATION DES INTERVENTIONS

Après avoir procédé à la collecte, à l’analyse et à l’interprétation des données, l’infirmier juge et décide de

ce qu’il va faire pour aider le patient. Cette étape comporte des sous-étapes qui sont :

Etablissement des priorités : En présence de plusieurs besoins perturbés chez un individu, l’infirmier doit

décider de la priorité à accorder à chaque besoin. Il doit se poser les questions suivantes :

le problème compromet – il sa vie ?

le problème compromet – il sa sécurité ?

le problème compromet – il son confort ?

Exemple : ordre de priorité des besoins selon Maslow :

Besoins physiologiques

Besoins de sécurité et de protection

Besoins d’affection et d’appartenance

Besoins d’estime de soi

Besoins d’actualisation de soi.

Formulation des objectifs : les objectifs décrivent les résultats à atteindre les changements espérés de

l’état ou du comportement du patient. Les objectifs s’annoncent sous forme de phrase personnalisée à la

personne et à la situation avec la forme du temps.

Exemple : Monsieur X s’alimentera normalement d’ici 3 heures.

Madame Y se déplacera sans aide d’ici une semaine.

La formulation des objectifs doit respecter les règles suivantes :

Centré sur le patient

Réaliste

Observable

Mesurable

Indiquer un délai.

Détermination ou choix des interventions : après la formulation des objectifs, l’infirmier doit mettre en

œuvre des moyens techniques, matériels et relationnels pour sa réalisation. Pour ce faire, il identifiera les

actions à mener. Exemple : enveloppement humide, administration d’un antiémétique.

Choix des personnes ressources ou intervenants : à partir du moment où les interventions infirmières ont

été déterminées, l’infirmier sait à qui déléguer telle ou telle tâche. Il peut s’agir du patient lui-même, de sa

famille ou des membres de l’équipe de santé. L’infirmier ayant la responsabilité du plan de soin supervise

ou veille les interventions des autres et les note dans son plan.

IV. EXECUTION DES INTERVENTIONS

Cette quatrième étape correspond à la réalisation effective des soins programmés. Elle est celle de l’action.

L’infirmier peut déléguer certaines actions à d’autres personnes, notamment les soins d’hygiène et de confort.

Cependant, il reste le responsable des soins et doit s’assurer de leur exécution.

V. L’EVALUATION

Elle permet de jeter un regard sur les objectifs et de vérifier leurs atteintes. L’évaluation peut se faire avec

la participation de la personne soignée et dans certains cas avec un proche. Elle consiste à :

Vérifier l’atteinte des objectifs

Explorer les causes de non atteinte des objectifs

Vérifier l’efficacité des interventions prévues

L’évaluation peut conduire à une révision du plan de soin si les objectifs ne sont pas atteints. Son but ultime est

de corriger, réadapter le plan de soin en fonction des résultats obtenus.

LE DIAGNOSTIC INFIRMIER

I. Définition :

Le diagnostic infirmier est l’énoncé d’un jugement clinique sur les réactions d’une personne ou d’une

famille à un problème de santé ou d’adaptation actuelle ou potentielle.

Selon Gordon, le diagnostic infirmier se définit comme « l’énoncé d’un problème de santé actuel ou

potentiel d’un patient que l’infirmier de par sa formation et son expérience a compétence et l’autorisation de

traiter ».

Pour Virginia Henderson, le diagnostic infirmier se définit comme : « un énoncé concis actuel ou probable

des manifestations de dépendance de la personne regroupées ou non et reliées à une source de difficultés ».

La source de difficultés est ce qui contribue à la perturbation d’un besoin. On peut parler de causes,

d’incapacité, de perte de motivation à satisfaire le besoin. La source de difficultés peut être d’ordre physique,

psychologique, environnemental, etc.

II. LES DIFFERENTS TYPES DE DIAGNOSTIC INFIRMIER

Le diagnostic infirmier actuel ou réel : il décrit un problème dont les manifestations sont présentement

observables et les causes identifiables.

Le diagnostic infirmier potentiel ou de risque : il décrit un problème qui surviendra probablement si rien

n’est fait pour l’en empêcher.

Le diagnostic infirmier possible : il décrit un problème de santé qui peut survenir d’un moment à l’autre

mais pour lequel les données actuelles sont insuffisantes ou absentes pour le confirmer ou l’infirmer.

III. DIFFERENCE ENTRE LE DIAGNOSTIC INFIRMIER ET LE DIAGNOSTIC MEDICAL

Le diagnostic médical décrit le processus spécifique de la pathologie lequel est semblable d’un malade

à un autre. Il est orienté vers la pathologie et dure le temps de la maladie.

Le diagnostic infirmier décrit les réactions individuelles du patient au processus de la maladie. Il est

orienté vers l’individu et se modifie selon ses réactions.

Exemple : pour deux clientes dont le diagnostic médical est l’arthrite, le processus pathologique est

similaire mais les réactions individuelles peuvent être différentes. La cliente de 60 ans peut accepter sa

condition comme inhérente au processus de vieillissement alors que la cliente de 20 ans peut réagir avec

colère, hostilité en raison des percussions de son image corporelle, de l’estime de soi.

Le diagnostic médical se décrit en deux mots dans une taxonomie bien établie contrairement au

diagnostic infirmier. Le diagnostic infirmier est complémentaire au diagnostic médical et permet de

prendre le patient en charge dans sa globalité (aspect physiologique, social, psychologique, spirituel, etc.).

Diagnostic infirmier

Diagnostic médical

Décrit les réactions de l’individu face à la maladie

Décrit le processus de la maladie

Orienter vers l’individu

Orienter vers la maladie

Se modifie selon les réactions de l’individu

Demeure constant tout au long de la maladie

Enoncé ± long sous diverses formes

Description concise

Guide les actes infirmiers

Guide les actes médicaux

IV. LES COMPOSANTES DU DIAGNOSTIC INFIRMIER

1. Le diagnostic infirmier actuel : il s’exprime généralement en 3 parties sous la forme P.E.S (P =

problème, E = étiologie, S = signes).

La première partie = P

Elle exprime une difficulté que vit la personne, un comportement ou une attitude non favorable à la

santé et à la satisfaction des besoins. Exemple : hyperthermie, incapacité de s’alimenter.

La deuxième partie = étiologie

C’est la cause du problème constaté qui peut être également les éléments qui ont provoqué ou

contribué à la survenue du problème de santé.

Ces deux parties sont reliées par la locution : « relié à » qui s’écrit R/A.

La troisième partie : signes/symptômes ou caractéristiques

Ce sont les manifestations du problème. Elles sont introduites par l’expression « se manifestant par ».

Exemple : constipation R/A la grossesse se manifestant par une diminution de la fréquence des selles et

des douleurs lors de l’émission des selles.

2. Le diagnostic infirmier potentiel

Il s’exprime en deux parties sous la forme P. E (P = problème, E = étiologie).

La première partie : problème

Elle décrit un problème qui surviendra probablement si rien n’est fait.

Exemple : risque d’accident, altération potentielle des échanges gazeux.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%