Conflits au Moyen-Orient depuis 1945: Chapitre d'histoire

Telechargé par

schlegel.sebastien

Histoire Tle – Thème 2

Chapitre 3 : Le Proche et le Moyen-Orient,

un foyer de conflits depuis 1945.

Introduction :

> Qu’est-ce que le Proche et le Moyen-Orient ? Le Moyen-Orient est une expression issue de la diplomatie

britannique, née au tournant du XXe siècle. La notion de « Moyen-Orient » était utilisée par les Britanniques pour

désigner la zone médiane reliant les deux pôles de leur empire colonial : l’Inde et l’Afrique. Le Middle East est la

région que le Royaume-Uni convoite pour sécuriser les points de passage de ses navires. Cette notion regroupe

l’ensemble des pays de l’Asie de l’ouest et du sud-ouest, de la Turquie à l’Iran, voire l’Afghanistan, du sud du

Caucase à la péninsule arabique. La terminologie française emploie plutôt l’expression de « Proche-Orient », qui

désigne de manière plus stricte la bordure méditerranéenne de l’Asie (de la Turquie à l’Égypte). Dans les années

2000, le président américain George W. Bush et son administration utilisent le terme « Grand Moyen-Orient »

pour désigner un espace s’étendant du Maghreb et de la Mauritanie au Pakistan et à l’Afghanistan, en passant

par la Turquie et l’ensemble de la péninsule Arabique. Malgré une utilisation épisodique à partir des années

1950, l’emploi de ce terme a suscité des polémiques à partir de 2004, car il évoquait l’idée de « bloc de

civilisation » et faisait référence au « choc des civilisations ».

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, cette région du monde est une zone de tensions permanentes et

le théâtre de très nombreux conflits aux origines multiples et souvent enchevêtrées. Région carrefour et riche

en pétrole, berceau des trois monothéismes, elle est au cœur de rivalités internationales entre grandes

puissances. Longtemps dominé par le conflit israélo-arabe, le Moyen-Orient a vu se développer de nouvelles

formes de conflictualités depuis la fin de la Guerre froide, constituant ainsi une menace permanente pour la

sécurité internationale.

Problématique :

En quoi le Proche et le Moyen-Orient constituent-ils un foyer de conflits majeurs depuis 1945 ? Dans quelle

mesure cette situation de conflits permanents a-t-elle une résonance mondiale ?

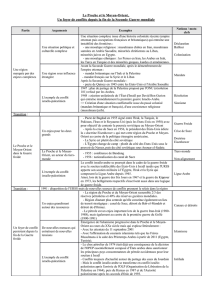

1. Le Proche et le Moyen-Orient, une région aux enjeux multiples.

Consigne : En vous appuyant sur les documents proposés et sur vos recherches, répondez aux questions

suivantes :

1.1. Une région-carrefour disposant de ressources convoitées.

> Un carrefour géostratégique : le Proche et le Moyen-Orient constituent un carrefour entre trois continents

(Asie, Afrique et Europe) et entre deux espaces maritimes (Océan Indien et Mer Méditerranée). À ce titre, les

détroits et les canaux jouent un rôle primordial, notamment pour l’écoulement des hydrocarbures. Le détroit

d’Ormuz permet l’accès au Golfe persique (mais il est étroit, soumis à un intense trafic et fait l’objet de tensions,

notamment avec l’Iran). Le détroit de Bab-el-Mandeb permet d’accéder à la Mer Rouge (mais il est en proie à la

piraterie). Le canal de Suez permet l’accès à la Méditerranée depuis la mer Rouge mais il a été le théâtre de

conflits : en 1956, l’Égypte nationalise le canal donc les Français (qui avaient construits le canal dans les années

1860) et les Britanniques (qui l’avaient racheté en 1875) interviennent militairement pour empêcher cette

nationalisation mais l’opération échoue sous la pression de la communauté internationale. Le canal a été fermé

entre 1967 et 1975.

> Des ressources convoitées : le Proche et le Moyen-Orient disposent de ressources convoitées :

- Les hydrocarbures (pétrole et gaz, près de 60 % des réserves mondiales de pétrole et 40 % des réserves de

gaz). Le Proche et le Moyen-Orient sont le premier fournisseur mondial en hydrocarbures et leur richesse

dépend en grande partie de leur commercialisation (et de leur prix). Des conflits ont eu lieu avec, en toile de

fond, la question de l’accès à ces ressources entre des États de la région (guerre Iran-Irak entre 1980 et 1988)

ou avec des États extérieurs (guerre d’Irak lancée par les États-Unis en 2003).

- L’eau : dans une région aride qui connaît une croissance démographique forte, l’eau est une ressource

essentielle et disputée. Seules les pétromonarchies (monarchies ayant fondé leur développement

économique sur la vente des hydrocarbures) peuvent en produire en dessalant l’eau de mer. La région est

traversée par de grands fleuves comme le Nil, le Tigre ou l’Euphrate mais le partage de l’eau entre les usagers

et les États est source de tensions (entre Israël et ses voisins à propos du partage de l’eau du Jourdain).

1.2. Une région marquée par la diversité ethnique.

> Une mosaïque ethnique : le Proche et le Moyen-Orient regroupent cinq grands peuples, définis les uns par

rapport aux autres par le critère linguistique. Dans la majorité des cas, les limites de ces peuples correspondent

avec les frontières des états. Les Arabes sont majoritaires avec près de 200 millions de personnes. Ils sont

implantés au Sud de la région, à cheval sur plusieurs États (Égypte, Palestine, Jordanie, Liban, Syrie, Irak et dans

tous les États de la péninsule arabique). Les Perses sont numériquement le deuxième peuple de la région, avec

près de 65 millions de personnes. Ils sont à l’Est de la région (uniquement en Iran). Les Turcs sont environ 60

millions de personnes, installées dans le Nord de la région et dans un seul État, la Turquie. Enfin, les Juifs sont

environ 6 millions de personnes et sont regroupés, au sein d’un État fondé en 1947 par l’ONU : Israël. Mais la

fondation de cet État a tout de suite été contestée par les peuples musulmans voisins. Aujourd’hui, cette question

est en partie apaisée (l’Égypte et la Jordanie ont reconnu Israël alors que l’Iran veut sa disparition).

> La minorité kurde : les Kurdes, avec près de 30 millions de personnes à cheval sur quatre États forment une

minorité ethnique au sein d’État à majorité arabe, perse ou turque (Syrie, Irak, Turquie et Iran). Les Européens

leur avaient promis un État après la Première Guerre mondiale, promesse jamais tenue et qui alimente le

nationalisme kurde.

1.3. Une région, berceau des grandes religions monothéistes.

> Une région à forte majorité musulmane : le Proche et le Moyen-Orient sont une région à majorité musulmane

car elle est le berceau de l’Islam au VIIe siècle. On y trouve environ 240 millions de musulmans, divisés en deux

branches religieuses :

- Les sunnites sont plus de 160 millions et s’étendent sur les deux tiers occidentaux du Proche et du Moyen-

Orient (Égypte, péninsule arabique, Syrie, Palestine, Jordanie, Turquie, Liban). Les sunnites actuels

descendent de ceux qui ont reconnu Abou Bakr comme successeur de Mahomet car il était un de ses

compagnons et connaissait bien la parole du Prophète ;

- Les chiites sont près de 80 millions de fidèles et se concentrent dans quelques États de la région (Iran, Irak,

Bahreïn). Les chiites actuels sont les descendants de ceux qui ont reconnu Ali, gendre de Mahomet, pour

lui succéder.

> La présence de minorités chrétiennes et juives : les chrétiens sont minoritaires dans la région, comme dans

les États où ils sont présents : en Égypte (les Coptes), au Liban (les Maronites), en Syrie et en Irak (les Chrétiens

orientaux). Les Juifs, quant à eux, sont minoritaires dans la région mais sont majoritaires dans l’État d’Israël (6

millions de personnes sur 8 millions d’habitants).

> La question des lieux saints : la région accueille aussi des lieux saints pour les trois « religions du livre »

(appellation donnée au judaïsme, au christianisme et à l’islam, fondés sur la Bible et le Coran). Jérusalem est le

lieu saint du judaïsme (parce que c’est là qu’il reste un vestige du Temple de Salomon, le « mur des

lamentations ») et du christianisme (car c’est là que Jésus a été crucifié). Pour l’islam, on trouve trois lieux saints :

Médine et La Mecque (Arabie Saoudite) qui sont les villes de fuite et de refuge de Mahomet en 632, mais aussi

Jérusalem (lieu d’arrivée du voyage nocturne de Mahomet, où il serait monté aux cieux puis descendu en enfer

en compagnie de l’ange Gabriel). Le fait que Jérusalem soit une ville trois fois sainte est une des clefs du conflit

israélo-palestinien : en 2002, la visite d’Ariel Sharon sur l’esplanade des Mosquées déclenche la seconde intifada

(terme arabe désignant un soulèvement populaire).

2. Une histoire politique et diplomatique d’une grande complexité.

2.1. Une région sous l’influence des grandes puissances.

> Un enjeu entre puissances mandataires : à la fin des années 1920, de profonds changements surviennent dans

la région. La question de la Palestine devient un enjeu entre Juifs et Arabes. Conformément à l’esprit des

mandats, certains pays arabes accèdent à une indépendance, encore limitée, mais reconnue par le droit

international. Dans les années 1930, le Proche et le Moyen-Orient connaissent une évolution politique avec la

multiplication des traités d’indépendance, les premières tentatives de récupération des ressources naturelles

nationales et l’intervention des États arabes dans la question palestinienne. Les nationalismes arabes

connaissent un essor considérable et contribuent à donner à l’ensemble du monde arabe un destin politique

commun et aboutissant à la création de la Ligue des États arabes, en 1945.

> Un enjeu de la guerre froide : pendant la guerre froide, le Proche et le Moyen-Orient constituent un enjeu

majeur pour les deux superpuissances et leurs alliés. Les États de la région sont majoritairement alliés aux États-

Unis : en 1955, est signé le Traité d’organisation du Moyen-Orient, une alliance diplomatique et militaire entre

les États-Unis, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Irak, l’Iran et le Pakistan. D’autres États, non-membres de cette

organisation, sont des alliés de Washington : Israël, la Jordanie, l’Arabie Saoudite… La France et le Royaume-Uni

interviennent en 1956 en Égypte lorsque Nasser, le président égyptien, nationalise le canal de Suez (ils doivent

finalement reculer sous la pression des États-Unis et de l’URSS). Les États-Unis interviennent au Liban en 1958

pour rétablir l’ordre. Moins présente dans la région, l’URSS n’est cependant pas absente du Proche et du Moyen-

Orient. Elle est alliée à la Syrie, au Yémen et à l’Afghanistan. Elle intervient d’ailleurs militairement en Afghanistan

dès 1979 pour soutenir le gouvernement communiste contre l’attaque des moudjahidines (combattants

musulmans faisant le djihad, la guerre sainte). Mais cette intervention échoue et l’URSS se retire en 1989. Au

cours de la guerre froide, certains États changent de camp en nouant de nouvelles alliances :

- L’Iran rompt l’alliance avec les États-Unis en 1979 au moment de la révolution islamique : les manifestations

populaires amènent la destitution du shah (nom en persan donné au roi d’Iran), qui était allié aux

Américains ;

- L’Égypte s’allie aux États-Unis en 1980, lorsque Moubarak arrive au pouvoir après l’assassinat de Sadate.

Jusque-là, elle était proche de l’URSS ;

- L’Irak s’allie elle aussi avec les États-Unis en 1980, après l’arrivée au pouvoir de Saddam Hussein en 1979.

Jusque-là, elle était proche de l’URSS.

2.2. Depuis 1991, l’hégémonie américaine au Proche et au Moyen-Orient.

> Les « gendarmes du monde » au Moyen-Orient : la disparition de l’URSS laisse, pour un temps, les États-Unis

libres d’intervenir au Proche et au Moyen-Orient. Ils jouent pleinement leur rôle de « gendarmes du monde ».

La guerre du Golfe (1990-1991) en est un exemple. En 1990, l’Irak envahit le Koweït pour s’approprier ses

réserves de pétrole, mais aussi pour bénéficier d’une ouverture plus large sur le Golfe persique. Après deux

ultimatums adressés par l’ONU, l’Irak est attaqué en janvier 1991 par une coalition internationale, dont les trois

quarts des troupes et du matériel proviennent de l’armée américaine. L’opération « Tempête du désert »

s’achève en mars 1991 par une cuisante défaite des troupes irakiennes.

> Les conséquences du 11 septembre 2001 : les positions américaines dans la région se dégradent après les

attentats du 11 septembre 2001. En octobre 2001, l’ONU autorise une guerre en Afghanistan pour traquer Ben

Laden et renverser le régime des talibans (nom donné aux islamistes au pouvoir) qui le protègent. En 2003, l’ONU

refuse une intervention armée en Irak (accusée de détenir des armes de destruction massive, ce qui s’avère être

faux) : les États-Unis s’engagent de manière unilatérale dans une guerre contre Saddam Hussein. L’Afghanistan

et l’Irak sont désignés par l’administration Bush comme faisant partie d’un « Axe du Mal » (avec la Corée du

Nord). L’armée américaine renverse rapidement le régime en place dans ces États mais éprouve de nombreuses

difficultés pour y établir des régimes démocratiques stables. Les troupes américaines sont victimes d’attentats-

suicides perpétrés par des groupes islamistes. Face à cette situation complexe, l’armée américaine se retire d’Irak

fin 2011 et d’Afghanistan fin 2014, laissant ces deux pays dans un état de guerre civile.

2.3. Le conflit israélo-palestinien : le moteur de l’instabilité dans la région.

> La difficile naissance de l’État d’Israël : le 29 novembre 1947, l’ONU adopte un plan de partage de la Palestine,

prévoyant la création d’un État juif, d’un État arabe et un statut international pour Jérusalem. Cette décision est

inspirée du sionisme et de la volonté de nombreux juifs de quitter l’Europe après le génocide organisé par les

nazis. Les États arabes rejettent ce plan. Le 14 mai 1948, le mandat britannique sur la Palestine prend fin et l’État

d’Israël est proclamé. Le lendemain, les États arabes attaquent Israël, mais ils sont battus. L’armistice de 1949

permet à Israël de gagner des territoires et d’agrandir l’État attribué par l’ONU deux ans plus tôt. De nombreux

Palestiniens se réfugient dans les pays arabes voisins. L’État palestinien ne voit pas le jour. La Cisjordanie est

annexée par la Jordanie et la bande de Gaza passe sous administration égyptienne. En 1956, Israël intervient aux

côtés de la France et du Royaume-Uni dans la crise de Suez et occupe le Sinaï, qui est restitué sous pression

américaine la même année. En 1967, éclate la guerre des Six-Jours : c’est une nouvelle victoire israélienne contre

les pays arabes. Israël occupe le Sinaï, Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est. En 1973, éclate la guerre du Kippour

où Israël vainc l’Égypte et la Syrie. Dans les années 1970, des divisions apparaissent entre les pays arabes (fin du

panarabisme : idéologie visant à l’unité politique du monde arabe) et les guerres contre Israël cessent : l’Égypte

signe avec Israël les accords de Camp David en 1979 (Israël lui restitue le Sinaï).

> Un conflit latent entre Israéliens et Palestiniens : à partir des années 1970, les guerres se recentrent sur une

opposition entre Israéliens et Palestiniens. Les défaites des pays arabes contre Israël encouragent le

développement d’un nationalisme palestinien, incarné par l’Organisation de Libération de la Palestine et son chef

Yasser Arafat. Ils exigent le retour des réfugiés, la libération des territoires occupés, l’unité de la Palestine et

refusent de reconnaître Israël. L’OLP pratique la guérilla et le terrorisme à partir des camps de réfugiés de

Jordanie et du Liban. La présence des réfugiés palestiniens dans ces États participe à la déstabilisation de la

région : en 1970, la Jordanie chasse les combattants de l’OLP (« septembre noir ») en faisant des milliers de

morts. En 1975, au Liban, les milices chrétiennes affrontent les combattants de l’OLP, ce qui déclenche une

guerre civile de 15 ans dans ce pays. En 1987, éclate la première intifada : c’est un soulèvement des Palestiniens

de la bande de Gaza et de la Cisjordanie contre l’armée israélienne.

> Un processus de paix en échec : au début des années 1990, les relations entre Israël et l’OLP se détendent. En

1993, les accords d’Oslo sont signés entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin, le premier ministre israélien : ils

prévoient la mise en place d’une Autorité palestinienne (qui n’a pas le statut d’État) possédant des pouvoirs en

matière d’éducation, de santé et de police sur la bande de Gaza et une partie de la Cisjordanie. Mais, depuis le

milieu des années 1990, le processus de paix est bloqué par la montée des tensions dans les deux camps :

- Du côté israélien, Yitzhak Rabin est assassiné par un fanatique juif en 1995 et la droite israélienne est

revenue au pouvoir en 1996. Elle n’est pas favorable au dialogue avec les Palestiniens, poursuit la

colonisation et a construit une « barrière de séparation » qui ne suit pas la ligne verte de 1949 ;

- Du côté palestinien, une seconde intifada a éclaté en 2002. Des attentats-suicides sont perpétrés par les

Palestiniens radicaux et la bande de Gaza est tenue depuis 2006 par le Hamas (mouvement islamiste fondé

en 1987.

3. Le Moyen-Orient et l’émergence de l’islamisme politique.

3.1. L’émergence de l’islamisme politique dans les années 1970.

> L’idéologie islamiste : l’islamisme est une idéologie qui part du constat du recul de la place de l’islam dans les

sociétés musulmanes. Il vise donc à réislamiser ces sociétés en imposant le Coran comme fondement de la vie

sociale et politique. Pour les islamistes, cela passe par l’application de la charia (règles codifiant les aspects

publics et privés de la vie d’un musulman). L’islamisme naît en 1928 en Égypte : il est formulé par les « Frères

musulmans », à une époque où le Proche et le Moyen-Orient étaient sous domination coloniale européenne.

L’islamisme se caractérise par une référence constante à un ordre ancien (c’est une idéologie conservatrice), par

son intolérance et son fanatisme : il rejette la pensée scientifique moderne, les valeurs de la démocratie, la

mixité… D’une certaine façon, l’islamisme se définit par son refus de tout ce qui vient de l’Occident.

> L’émergence de l’islamisme au Proche et au Moyen-Orient : au Proche et au Moyen-Orient, les États créés

après l’indépendance le sont sur le modèle occidental : des États laïcs dans lesquels l’islam est une religion ne

devant pas interférer dans la vie politique. En Syrie ou en Iran, dès les années 1960, le parti Baas au pouvoir

n’hésite pas à réprimer les islamistes. La révolution iranienne de 1979 marque un tournant : elle permet l’arrivée

au pouvoir des islamistes. Ils fondent la République islamique d’Iran. Le pays est contrôlé par un parti unique aux

mains des religieux chiites (les mollahs), la terreur de masse est pratiquée, les libertés ne sont pas reconnues et

la justice coranique est appliquée. Depuis les années 1980, l’islamisme progresse au Proche et au Moyen-Orient :

les islamistes sont au pouvoir en Turquie depuis 2002, dans la bande de Gaza depuis 2006… Plusieurs raisons

expliquent ces succès :

- Des causes externes : le sentiment d’humiliation lié aux défaites face à Israël et lié à la présence occidentale

(bases américaines en Arabie Saoudite) ;

- Des causes internes : une crise économique et sociale que des régimes, souvent autoritaires et corrompus,

n’ont pas réussi à faire reculer ; des organisations islamistes qui pratiquent une politique caritative et qui

se chargent de l’éducation de la jeunesse.

3.2. La radicalisation islamique par le terrorisme depuis les années 2000.

> Le terrorisme islamique : dès les années 1990, l’islamisme prend une forme plus radicale : le terrorisme. Des

imams lancent des fatwas (décret religieux qui fait obligation aux musulmans) appelant les musulmans à tuer les

Américains et leurs alliés, accusés de piller les richesses des musulmans, de souiller leurs lieux saints et de tuer

des musulmans. À l’exception des attentats du 11 septembre 2001, les attentats perpétrés par les terroristes

islamistes au Proche et au Moyen-Orient (ou ailleurs dans le monde) sont relativement artisanaux (car les

groupes terroristes disposent de moyens limités) : ils déposent des bombes ou pratiquent des attentats-suicide

dans des lieux publics. Ils cherchent à semer la terreur en Occident pour l’obliger à se retirer du Proche et du

Moyen-Orient et à déstabiliser les pouvoirs locaux pour imposer la charia (comme le fait l’organisation terroriste

« État islamique » dans le Nord de la Syrie et de l’Irak). Parmi les cellules les plus actives au Proche et au Moyen-

Orient, on trouve Al-Qaïda et ses ramifications (en Irak ou dans la péninsule arabique), mais aussi l’État islamique

(Daesh).

> L’idée de djihad contre l’Occident : les terroristes islamistes réactivent l’idée de guerre sainte (djihad) contre

l’Occident, où ils promettent aux martyrs d’accéder directement au paradis. Le recrutement des candidats se fait

dans les États musulmans mais aussi en Occident. Les djihadistes s’entraînent dans des camps situés dans des

territoires contrôlés par les islamistes (Afghanistan) et leur financement est assuré par des États (l’Iran et la Syrie

financent le Hezbollah, un mouvement politique et armé terroriste chiite libanais) ou par des activités illégales

(trafic de drogue, de cigarettes, d’antiquités, de pétrole, prise d’otages…).

3.3. Le « printemps arabe » : progrès de la démocratie ou de l’islamisme ?

> Le « printemps arabe » : fin 2010, éclate le « printemps arabe » (parce que l’essentiel des soulèvements a lieu

au printemps 2011) : il s’agit d’un vaste mouvement de contestation populaire contre les régimes autoritaires

d’Afrique du Nord et du Proche et Moyen-Orient où se mêlent des revendications politiques (plus de démocratie)

et socio-économique (amélioration des conditions de vie. Les opposants aux régimes en place sont hétérogènes

et peu structurés : une opposition libérale autour de quelques intellectuels et des partis islamistes anciens (les

Frères musulmans en Égypte). D’immenses manifestations ont lieu (sur la place Tahrir au Caire) que les dirigeants

répriment de façon très violente. À l’issue du « printemps arabe », trois cas de figure apparaissent :

- Le régime est renversé et son chef est déposé : en Égypte, les manifestations mettent fin aux 31 ans de

pouvoir d’Hosni Moubarak ;

- Le régime s’est maintenu car il a accepté des réformes : en Jordanie, le roi Abdallah change de premier

ministre, fait augmenter les salaires, réduit les prix et garantit la liberté d’expression ;

- Le régime s’est maintenu par une répression très violente : en Syrie, Bachar el-Assad a lancé une guerre

contre les « rebelles », laquelle guerre a débouché sur une guerre civile qui n’est toujours pas résolus.

> La victoire d’un islamisme modéré : deux groupes prétendent à succéder aux anciens dirigeants : une

opposition libérale mal organisée, souvent déconnectée de la réalité de l’ensemble du pays et des partis

6

6

1

/

6

100%