Commutation téléphonique : Autocommutateurs des réseaux publics

Telechargé par

Toky RANAIVOSAMOELINA

08/09/2008

Madame, Monsieur

Dossier délivré pour

08/09/2008

Madame, Monsieur

Dossier délivré pour

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite.

© Techniques de l’Ingénieur, traité Télécoms E 7 580 − 1

E 7 580 3 - 1995

Commutation téléphonique

Autocommutateurs des réseaux publics

par Jean-Baptiste JACOB

Ingénieur de l’École Nationale Supérieure des Télécommunications (ENST)

et Corentin PENN

Docteur-Ingénieur

Ingénieur de l’Institut Supérieur d’Électronique de Paris (ISEP)

Ingénieurs à Alcatel-CIT

1. Réseau de commutation téléphonique .............................................. E 7 580 - 2

1.1 Bref historique. Avènement de la commutation temporelle ................... — 3

1.2 Mutation des réseaux téléphoniques......................................................... — 6

2. Organisation générale d’un réseau téléphonique........................... — 7

2.1 Structure d’une chaîne de communication ............................................... — 7

2.2 Organisation administrative. Hiérarchisation des centres....................... — 7

2.3 Plan de numérotage. Taxation.................................................................... — 8

3. Services offerts par le réseau téléphonique commuté................. — 8

3.1 Services offerts aux exploitants de réseau................................................ — 8

3.2 Services offerts aux abonnés ..................................................................... — 9

3.3 Services offerts aux installations privées.................................................. — 11

3.4 Radiotéléphone............................................................................................ — 11

4. Trafic. Performances d’un autocommutateur.................................. — 14

4.1 Notions de trafic téléphonique................................................................... — 14

4.2 Performances d’écoulement du trafic........................................................ — 14

4.3 Performances en sûreté de fonctionnement............................................. — 15

4.4 Extension et modification en fonctionnement.......................................... — 15

5. Signalisation.............................................................................................. — 16

5.1 Principes généraux...................................................................................... — 16

5.2 Signalisation d’abonné ............................................................................... — 16

5.3 Signalisation réseau.................................................................................... — 19

6. Architecture d’un autocommutateur téléphonique....................... — 22

6.1 Architecture d’un autocommutateur numérique...................................... — 22

6.2 Sous-système de raccordement d’abonnés.............................................. — 24

6.3 Sous-système de raccordement de circuits .............................................. — 31

6.4 Réseau de connexion central...................................................................... — 33

6.5 Architecture logicielle.................................................................................. — 36

7. Présentation de quelques systèmes................................................... — 38

7.1 Système 12................................................................................................... — 38

7.2 Système ESS no 5........................................................................................ — 39

7.3 Système AXE 10 .......................................................................................... — 40

8. Considérations technico-économiques ............................................. — 41

8.1 Modularité matérielle.................................................................................. — 41

8.2 Exploitation technique ................................................................................ — 42

8.3 Coût de développement des matériels et des logiciels............................ — 42

8.4 Génération des données d’un site ............................................................. — 42

9. Évolution des architectures et des techniques de commutation — 42

9.1 Réseaux intelligents .................................................................................... — 43

9.2 Communication personnelle ...................................................................... — 44

9.3 Technique de transfert asynchrone (ATM) ................................................ — 44

Références bibliographiques ......................................................................... — 48

08/09/2008

Madame, Monsieur

Dossier délivré pour

08/09/2008

Madame, Monsieur

Dossier délivré pour

COMMUTATION TÉLÉPHONIQUE __________________________________________________________________________________________________________

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite.

E 7 580 − 2© Techniques de l’Ingénieur, traité Télécoms

a commutation téléphonique est l’ensemble des techniques que l’on met en

œuvre afin de choisir, d’établir, de maintenir et, à la fin, de libérer les trajets

téléphoniques entre les couples d’usagers abonnés au réseau. La transmission

téléphonique assure l’échange ou le transport des informations utiles (signaux

de conversation ou données) sur les trajets ainsi établis. Les nœuds qui per-

mettent d’établir les connexions entre les usagers en fonction de leur demande

sont les centres de commutation, communément appelés autocommutateurs,

car leur exploitation est maintenant toujours automatique. Les autocommuta-

teurs permettent d’interconnecter, deux à deux, les voies de transmission qui

aboutissent en grand nombre à leurs accès, qu’il s’agisse de lignes d’abonnés

ou de circuits (jonctions) reliant les autocommutateurs entre eux. Pour le besoin

de l’établissement des trajets, soit entre l’abonné et son autocommutateur de

rattachement, soit entre autocommutateurs, le réseau téléphonique utilise des

échanges d’informations de commande que l’on appelle la signalisation.

L

1. Réseau de commutation

téléphonique

Le réseau téléphonique mondial permet aujourd’hui d’inter-

connecter 600 millions de lignes principales. C’est, à ce jour, la plus

grande machine conçue par l’homme.

Tout réseau comporte des mailles et des nœuds. Il en va de même

pour le réseau téléphonique dont les mailles sont constituées des

lignes de transmission et les nœuds représentés par les centres de

commutation. La fonction de transmission est une notion assez

simple à comprendre. En revanche, la commutation est un concept

un peu complexe.

Grâce à la commutation téléphonique et aux principes définis et

normalisés dès l’origine par l’UIT (Union Internationale des Télé-

communications) et en l’occurrence l’un de ses comités, le CCITT

(Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique),

les réseaux mondiaux sont complètement interconnectés. Il est donc

possible, là où l’équipement existe, de relier très rapidement deux

usagers de n’importe quel point du monde. On voit de ce fait qu’il

existe différents types de communications.

■Une communication est dite locale lorsque deux abonnés sont

reliés à un même central.

■Une communication est dite urbaine, interurbaine (régionale) ou

nationale selon que les abonnés appartiennent à une même agglo-

mération urbaine, une même région ou un même pays. On voit ainsi

assez facilement que le réseau devra être structuré en différents

niveaux et que certains autocommutateurs auront simplement une

fonction de transit, n’étant pas raccordés à des usagers.

■Une communication est dite internationale quand elle permet de

relier des usagers appartenant à des réseaux nationaux différents.

Pour identifier un abonné à l’intérieur d’un réseau quel qu’il soit,

il faut qu’il dispose de son numéro.

C’est l’objet de ce que l’on appelle le plan de numérotage qui doit

permettre d’identifier sans équivoque tout abonné dans le monde.

Compte tenu de la croissance du trafic téléphonique, les plans de

numérotage sont un souci permanent des exploitants de réseau et

de l’UIT. C’est l’analyse de la numérotation qui permet de définir

le routage ou l’acheminement d’un appel à travers le réseau. C’est

aussi l’analyse de la numérotation qui permet de définir, en fonction

généralement de sa durée, la taxation d’une communication.

Il est bien évident que l’ensemble de ces fonctions de la commu-

tation sont extrêmement complexes et que l’interconnexion des

réseaux pour assurer un service universel n’a été possible que grâce

à un très important effort de normalisation au sein du CCITT, qui

s’appelle depuis son assemblée plénière de mars 1993 à Helsinki :

ITU/T (International Telecommunication Union / Telecom

standards).

Par leur taille sans cesse plus importante, mais aussi par la

complexité des systèmes mis en œuvre et des services rendus aux

usagers, les réseaux de télécommunication sont devenus incontes-

tablement la machine la plus importante au monde. De plus, il faut

souligner qu’un principe essentiel des réseaux téléphoniques est la

permanence du service. Des redondances d’équipements au

niveau des autocommutateurs permettent de supporter des défail-

lances de l’ordre de 0,9 défaut pour 1 000 abonnés et des temps de

réparation courts (§ 4). Pour pouvoir superviser et gérer de tels

réseaux, les exploitants leur ont donc superposé une fonction

d’exploitation et de maintenance qui constitue maintenant un

réseau d’exploitation et de maintenance (REM) dont l’importance

est grandissante.

Le réseau téléphonique public a donc comme fonction principale

d’assurer le service téléphonique étendu à l’échelle mondiale.

L’exploitation de ces réseaux est assurée soit par des exploitants

publics soit par des exploitants privés. La mise en relation de postes

téléphoniques appartenant à une même entreprise est assurée par

des autocommutateurs privés reliés aux réseaux publics et utilisant

les moyens de celui-ci.

Les techniques utilisées par les autocommutateurs privés sont

semblables à celle des réseaux publics.

De véritables réseaux d’entreprise peuvent être créés soit par

l’interconnexion à travers le réseau public de plusieurs auto-

commutateurs privés en utilisant seulement les moyens de trans-

mission du réseau public, soit en utilisant aussi leurs propres moyens

de commutation, créant ainsi ce que l’on appelle les réseaux privés

virtuels. Enfin le service centrex qualifie une forme d’exploitation

privée dans laquelle des entreprises indépendantes, situées par

exemple dans un immeuble tour, sont desservies par un même auto-

commutateur qui leur procure à la fois tous les services de l’exploi-

tation privée mais aussi le service de centre de rattachement public

tant en départ qu’en arrivée.

Les réseaux téléphoniques qu’ils soient publics ou privés four-

nissent, outre le service téléphonique, un certain nombre de complé-

ments de services liés au service de base, comme l’annuaire par

Minitel, les réclamations, l’assistance (police ou pompiers), le trans-

fert d’appel, la messagerie vocale, les conférences téléphoniques...

08/09/2008

Madame, Monsieur

Dossier délivré pour

08/09/2008

Madame, Monsieur

Dossier délivré pour

__________________________________________________________________________________________________________ COMMUTATION TÉLÉPHONIQUE

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite.

© Techniques de l’Ingénieur, traité Télécoms E 7 580 − 3

Un système de commutation est donc essentiellement un

ensemble de moyens permettant de construire des commutateurs

téléphoniques avec une technologie déterminée. Si, aujourd’hui,

tous les autocommutateurs produits dans le monde entier sont à

programme enregistré (commande par calculateur) et à commu-

tation temporelle (multiplexage numérique), cela est récent. En

effet, ce n’est qu’à la fin des années 70 que cette technologie s’est

complètement imposée, donnant naissance par une numérisation

poussée jusqu’à celle de la ligne d’abonné (l’ensemble du réseau

est numérique) au RNIS (Réseau Numérique à Intégration de Ser-

vices). On verra, par la suite, l’évolution des systèmes en fonction

des différentes technologies.

Quel que soit le système de commutation, on peut toujours

décomposer un autocommutateur en quelques grands blocs fonc-

tionnels, comme le montre la figure 1.

Les différentes fonctions d’un autocommutateur peuvent se

classer schématiquement dans les catégories suivantes.

■Relations externes :

— collection et distribution d’informations sur les lignes

raccordées ;

— signalisation avec les autres centraux ;

— relation avec la fonction d’exploitation et de maintenance.

■Décision :

— analyse des demandes de communication ;

— choix des manœuvres à exécuter ;

— enchaînement des opérations.

■Exécution :

— mise en place et relâchement des trajets dans le réseau de

connexion ;

— commande des divers organes périphériques (jonctions...).

1.1 Bref historique. Avènement

de la commutation temporelle

Dès l’origine du téléphone et son invention par Graham Bell en

1876, la commutation est apparue nécessaire pour permettre de

relier deux à deux un ensemble de postes téléphoniques. En effet,

deux ans après l’invention du téléphone, un commutateur télé-

phonique manuel, qui peut être considéré comme l’ancêtre de nos

centraux téléphoniques actuels, était mis en service à New Haven.

L’histoire de la commutation téléphonique ayant fait l’objet de

nombreuses publications, on se bornera, après avoir défini les prin-

cipes généraux de la commutation téléphonique et ceux d’un réseau

de télécommunication, à en décrire les grandes étapes avant d’abor-

der ce qui, aujourd’hui, constitue les raisons d’une mutation en pro-

fondeur du réseau téléphonique, à savoir :

— la numérisation rapide des réseaux, liée à l’introduction de la

transmission numérique et de la commutation temporelle ;

— l’évolution des réseaux téléphoniques vers des réseaux de

télécommunication multiservices grâce notamment à l’utilisation,

généralisée maintenant, de la commande à programme enregistré,

alliant les techniques de la commutation téléphonique à celles de

l’informatique. L’introduction de la signalisation par canal séma-

phore CCITT no 7 a suivi cette généralisation, conduisant à de nou-

velles structures des réseaux ;

— l’importance du logiciel.

Après la commutation manuelle, qui a subsisté très longtemps,

la commutation automatique a vu le jour avec plusieurs étapes qui

nous ont conduits à la généralisation de la commutation tempo-

relle et de la commande à programme enregistré.

1.1.1 Systèmes rotatifs

1.1.1.1 Système Strowger

Le brevet de base du système Strowger fut déposé en 1889, et

le premier autocommutateur fonctionna le 3 novembre 1892 à La

Porte (Indiana). Le principe de ce sélecteur consiste à connecter une

entrée sur une des 10 × 10 = 100 sorties du sélecteur grâce à un

double mouvement d’ascension le long d’un axe vertical et de rota-

tion autour de cet axe. Chaque abonné est relié à un sélecteur qui

choisit un cordon parmi 100 lorsque l’abonné décroche son combiné.

Puis, quand l’abonné compose le premier chiffre du numéro qu’il

veut obtenir à l’aide de son cadran, chaque impulsion émise par le

cadran provoque l’ascension d’un niveau du sélecteur relié au

cordon. Pendant que le cadran revient au repos, le sélecteur tourne

autour de son axe vertical et s’arrête sur la première sortie libre du

niveau. L’abonné compose alors son deuxième chiffre qui provoque

de même la translation du sélecteur relié à cette sortie, et ainsi de

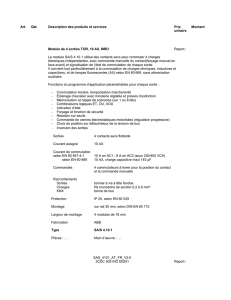

suite jusqu’à la connexion à l’abonné demandé (figure 2).

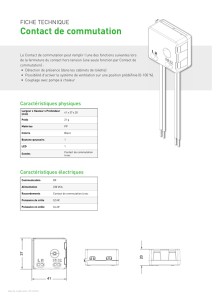

Figure 1 – Blocs fonctionnels d’un autocommutateur

08/09/2008

Madame, Monsieur

Dossier délivré pour

08/09/2008

Madame, Monsieur

Dossier délivré pour

COMMUTATION TÉLÉPHONIQUE __________________________________________________________________________________________________________

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite.

E 7 580 − 4© Techniques de l’Ingénieur, traité Télécoms

1.1.1.2 Systèmes à enregistreurs

Les systèmes à enregistreurs sont un perfectionnement des

premiers systèmes rotatifs qui, grâce à un étage appelé chercheur

d’enregistreurs, connectent l’abonné demandeur au travers de

l’étage de présélection à un enregistreur, chargé, comme son nom

l’indique, d’enregistrer le numéro de l’abonné demandé et, après

traduction, d’effectuer les commandes pour acheminer l’appel

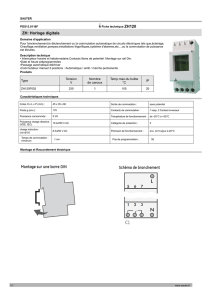

(figure 3). On voit, ainsi, que la notion de traduction permet de dis-

joindre l’organisation du réseau du plan de numérotage.

Les systèmes rotatifs à enregistreurs ont connu de nombreux

développements : R6, Rotary utilisés en France, Panel aux États-Unis,

Ericsson...

On peut noter que les systèmes rotatifs à enregistreurs étaient

déjà constitués d’une partie commande et d’une partie réseau de

connexion.

Pendant la période d’utilisation des systèmes rotatifs, la télé-

phonie automatique avait d’abord été réservée aux abonnés d’une

même agglomération, l’établissement des communications néces-

sitant toujours l’intervention de deux opératrices, l’une au centre

de départ, l’autre au centre d’arrivée. Ce n’est qu’en 1951 que la

France, avec plusieurs années d’avance sur les États-Unis et la

Grande-Bretagne, allait ouvrir l’ère de l’interurbain automatique

avec une liaison de 50 circuits entre Paris et Lyon sur 550 km. Cette

date a marqué un tournant et les réseaux téléphoniques ont alors

connu un développement considérable.

1.1.2 Systèmes crossbar

Les systèmes rotatifs nécessitent des déplacements mécaniques

importants, donc subissent une usure assez rapide. Pour éviter cet

inconvénient, le suédois Betulander déposa, en 1917, le brevet d’un

sélecteur qui fut appelé crossbar car son principe consiste à mettre

en place, à l’aide d’électroaimants, deux barres croisées, l’une hori-

zontale, l’autre verticale, à l’intersection desquelles un contact est

établi.

Ce sélecteur fut utilisé en Suède dans certains commutateurs

ruraux mais ne connut un développement important qu’à partir de

1938 avec le système ATT crossbar no 1 et surtout en 1948 le cross-

bar no 5.

En France, les systèmes crossbar furent largement introduits dans

le réseau sous forme de Pentaconta et de CP 400. Le premier

Pentaconta fut mis en service à Melun le 23 juillet 1955, tandis que

Beauvais, en système CP 400, était ouvert à l’exploitation le

31 mars 1956.

1.1.3 Systèmes électroniques

Les études exploratoires sur la commutation électronique ont

commencé en France vers 1955, au moment même où les premiers

centraux crossbar étaient mis en service. Deux éléments distinguent

les systèmes électroniques des systèmes précédents.

■La commande dite à programme enregistré, constituée par un

arrangement de calculateurs, en structure centralisée dans les sys-

tèmes de première génération, mais actuellement de plus en plus

décentralisée : le système Alcatel E 10 a, dès le départ et le premier,

adopté une commande très décentralisée.

L’une des caractéristiques importantes des commandes à

programme enregistré est le volume important de logiciel. À titre

d’exemple, le nombre de lignes de programme pour un auto-

commutateur Alcatel E10 est de l’ordre de 5 millions.

■Le réseau de connexion : les premiers systèmes à programme

enregistré ont souvent utilisé des réseaux de connexion du type

spatial constitués par des points de connexion du type électroméca-

nique comme les relais à tiges [ESS 1, 2 et 3 (Electronic Switching

System ) d’ATT (American Telephon and Telegraph) ou le Métaconta

E11 en France] ou des minisélecteurs crossbar comme celui déve-

loppé par la CGCT (Compagnie Générale de Constructions Télé-

phoniques) en France pour le système 11F. En réalité, pour les

réseaux de connexion de type spatial, les points de connexion élec-

troniques n’ont pas réussi une percée significative. Des questions

Figure 2 – Principe d’un commutateur pas à pas

Figure 3 – Principe d’un commutateur à enregistreurs

08/09/2008

Madame, Monsieur

Dossier délivré pour

08/09/2008

Madame, Monsieur

Dossier délivré pour

__________________________________________________________________________________________________________ COMMUTATION TÉLÉPHONIQUE

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite.

© Techniques de l’Ingénieur, traité Télécoms E 7 580 − 5

d’équivalent de transmission mais aussi des problèmes de dia-

phonie n’ont pas permis le développement de cette technique. À

titre d’exemple historique, on peut toutefois citer le central ESS1

d’ATT mis en service à Morris dans l’Illinois en mai 1960 et qui utili-

sait comme point de connexion des diodes à gaz.

En fait tous ces systèmes utilisaient à la fois un mode de trans-

mission et de commutation analogique.

La véritable révolution qui a conduit aux réseaux d’aujourd’hui

est née de l’utilisation des techniques de multiplexage temporel tant

en transmission qu’en commutation. Aujourd’hui, le réseau numé-

rique intégré à commutation temporelle a permis un saut technique

qui a divisé, par un facteur supérieur à deux, le coût d’un réseau

téléphonique tout en améliorant la qualité de service et en perfec-

tionnant les fonctions d’exploitation, de gestion et de maintenance.

1.1.4 Révolution de la commutation numérique

Portée par une demande croissante de nouveaux services de

communication, commutation temporelle et transmission numé-

riques constituent aujourd’hui les éléments de base d’un réseau

moderne. Dans ce réseau, toutes les informations sont acheminées

sous forme numérique sur des canaux à 64 kbit/s, concept de

connexité numérique. Compte tenu de l’importance de cette tech-

nique dans les réseaux actuels, il est intéressant d’en faire rapide-

ment l’historique.

Les premiers travaux exploratoires sur le multiplexage dans le

temps furent entrepris par Deloraine, Ranson et Adams aux États-

Unis et TH Flowers en Grande-Bretagne au début des années 40.

Les travaux se poursuivent ensuite dans de nombreux laboratoires

et, en 1958, les Bell Laboratories réalisent une maquette expérimen-

tale, ESSEX, d’autocommutateurs utilisant la modulation par impul-

sions et codage MIC (modulations par impulsions codées).

En 1956, le British Post Office (BPO) et les cinq constructeurs

anglais de matériel de télécommunication décident de mettre en

commun leur expérience et leurs efforts de recherche en créant le

JERC (Joint Electronic Research Committee). Un autocommutateur

électronique expérimental utilisant le principe de la modulation

d’impulsions en amplitude (PAM) est mis en service à Highgate

Wood. Malheureusement l’ambition de réaliser, en 1960, un central

téléphonique temporel est trop en avance sur la technologie dispo-

nible à cette époque, et le BPO abandonne pour un temps la commu-

tation temporelle.

Compte tenu de l’évolution technologique, de l’apparition des

transistors et des circuits intégrés, les systèmes de transmission MIC

étant normalisés à la CEPT (Conférence Européenne des Admi-

nistrations des Postes et Télécommunications) et au CCITT, le CNET

(Centre National d’Études des Télécommunications) en France lance

alors le programme Platon qui aboutit à la mise en service en 1970,

à Perros-Guirec en Bretagne, du premier prototype mondial indus-

triel d’autocommutateur temporel numérique.

À cette époque, le prix de l’équipement d’abonné et celui de la

conversion analogique/numérique étaient encore importants et l’on

considérait que la commutation temporelle devait être réservée pour

les centres de transit. L’évolution technologique et les importants

travaux de développement permirent de résoudre ce problème.

L’utilisation de la commutation temporelle dans les centres de

transit eut en effet une réussite éclatante à partir de 1976 :

— gain en surface au sol extrêmement important ;

— consommation nettement plus faible ;

— coût de la maintenance réduit ;

— capacité plus importante.

À partir de cette date, les constructeurs de matériel téléphonique

se lancent tous dans le développement de systèmes temporels, et

les congrès ISS de 1976 à Kyoto, de 1979 à Paris, et l’exposition

d’Atlanta en 1978 confirment la consécration définitive de la commu-

tation temporelle.

Les tableaux 1, 2, 3, et 4 permettent une comparaison des carac-

téristiques des systèmes de commutation spatiale et temporelle. Ils

ont été établis au début des années 80, à l’époque du démarrage

industriel de la commutation temporelle, alors que les systèmes

crossbar constituaient l’essentiel des autocommutateurs en service.

Ils n’en sont que plus significatifs car, depuis cette période, l’effet

de production de masse et les progrès de la microélectronique n’ont

fait qu’accentuer ces rapports. (0)

(0)

(0)

(0)

Tableau 1 – Avantages des centres de transit

temporels par rapport aux centres spatiaux

Gain en surface extrêmement important : 1/4

Consommation plus faible : 1/3

Coût de la maintenance (gestion centralisée) : 1/3

Capacité plus importante : 5

Les chiffres cités sont ceux de l’ESS 4 par rapport au crossbar no 4

Tableau 2 – Modèle de réseau pour la comparaison

de prix : analogique contre numérique

Tableau 3 – Prix moyens par circuit :

transit + transmission

(par rapport à la base 100 du numérique)

Transmission Commutation Prix

Analogique Spatiale 175

Numérique Temporelle 100

Numérique Spatiale 169

Analogique Temporelle 195

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

1

/

48

100%