Histoire-Géographie 6e : Les débuts de l'humanité - Manuel Professeur

Telechargé par

pierre anis

CHAPITRE 1 • PRÉSENTATION • Les débuts de l’humanité 1

Le livre du professeur • Histoire-Géographie-EMC • 6e

THÈME I: LA LONGUE HISTOIRE DE L’HUMANITÉ ET DES MIGRATIONS

Les débuts de l’humanité

CHAPITRE

REPÈRES p. 26

› Les premiers hommes

■ JE ME REPÈRE DANS LE TEMPS ET DANS L’ESPACE

DOSSIERS

› DOSSIER - ENQUÊTE: À la recherche des premiers hommes p. 28

■ TRAVAILLER EN GROUPE, EN ÉQUIPE

■ ME POSER DES QUESTIONS ET FAIRE DES HYPOTHÈSES

■ VÉRIFIER ET JUSTIFIER MA DÉMARCHE, ARGUMENTER

› DOSSIER: Quand les hommes peuplent la Terre p. 30

■ JE CONNAIS ET J’UTILISE LE VOCABULAIRE ADAPTÉ

› DOSSIER NUMÉRIQUE: Visiter un musée départemental de la préhistoire Web

HISTOIRE DES ARTS p. 32

› L’art des premiers hommes

■ J’ASSOCIE UNE ŒUVRE D’ART À UNE ÉPOQUE

LEÇON p. 34

› L’apparition de l’humanité sur la Terre

■ JE TRAVAILLE EN AUTONOMIE

LECTURE p. 36

› Les traces des premiers hommes

■ JE DÉCOUVRE ET JE COMPRENDS DES DOCUMENTS

■ J’ÉTUDIE DES DOCUMENTS: UN SITE ARCHÉOLOGIQUE ET UNE RECONSTITUTION

■ J’ÉTUDIE UN DOCUMENT: UN TEXTE D’UN ARCHÉOLOGUE

■ J’ÉTUDIE UN DOCUMENT ARCHÉOLOGIQUE

■ J’ÉTUDIE UN DOCUMENT: UNE RECONSTITUTION

EXERCICES p. 38

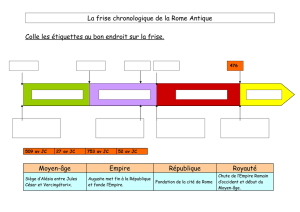

› EXERCICE 1: Je me repère sur une frise chronologique

■ JE SITUE DANS LE TEMPS

› EXERCICE 2: Je repère les migrations des premiers hommes

■ JE LOCALISE DES GRANDS REPÈRES ET DES LIEUX

PARCOURS DE COMPÉTENCES p. 39

› EXERCICE: ■ JE SITUE DANS LE TEMPS

1

CHAPITRE 1 • PRÉSENTATION • Les débuts de l’humanité 2

Le livre du professeur • Histoire-Géographie-EMC • 6e

Présentation du chapitre

CHAPITRE

Place dans le cycle et dans les programmes

❱ Ce chapitre ouvre la dernière année du cycle 3. Il reprend des éléments déjà abordés au

début du CM1 (étude de traces préhistoriques en France) et s’inscrit dans le thème «La

longue histoire de l’humanité et des migrations». Le chapitre doit donc aborder les modes

de vie des hommes de la préhistoire, et mener une «première réexion sur l’histoire du

peuplement à l’échelle mondiale». Il s’agit donc d’insister sur les différentes migrations

qui parcourent la planète, sur le temps long.

Programmes ofciels (B.O. du 26 novembre 2015)

❱ L’étude de la préhistoire permet d’établir, en dialogue avec d’autres champs disciplinaires,

des faits scientifques, avant la découverte des mythes polythéistes et des récits sur les

origines du monde et de l’humanité proposés par les religions monothéistes. L’histoire des

premières grandes migrations de l’humanité peut être conduite rapidement à partir de l’ob-

servation de cartes et de la mention de quelques sites de fouilles et amène une première

réexion sur l’histoire du peuplement à l’échelle mondiale.

❱ L’étude du Néolithique interroge l’intervention des femmes et des hommes sur leur envi-

ronnement. La sédentarisation des communautés humaines comme l’entrée des activités

humaines dans l’agriculture et l’élevage se produisent à des moments diférents selon les

espaces géographiques observés.

❱ L’étude des premiers États et des premières écritures se place dans le cadre de l’Orient

ancien et peut concerner l’Égypte ou la Mésopotamie.

Mise au point scientique

❱ «Le Paléolithique est certainement, avec l’Égypte pharaonique, la période de l’histoire

humaine qui a le plus de résonance dans l’imaginaire collectif», écrit l’archéologue et

préhistorien Pascal Depaepe dans son ouvrage La France du Paléolithique. En témoigne

la médiatisation de certaines découvertes récentes, notamment de fossiles trouvés ces

dernières années en Afrique. Ainsi, l’annonce de la découverte, le 10 septembre 2015,

d’une nouvelle espèce du genre Homo, baptisée Homo naledi, par le paléoanthropologue

américain Lee Berger a fait grand bruit.

❱ Cependant, on évoquera systématiquement avec prudence les découvertes « révolu-

tionnaires». Dans le cas d’Homo naledi, les analyses morphologiques des fossiles telles

qu’elles sont retranscrites par les médias font très souvent intervenir la notion de traits

«modernes» ou au contraire «archaïques». Le sous-entendu, évoqué à maintes reprises,

est que ce fossile se placerait entre les autralopithèques et le genre Homo, à la manière

d’un chainon manquant. Or, nul ne peut savoir de quel australopithèque naledi est le

descendant, ni quelle a été sa postérité; il est une branche de plus au buisson de nos

prédécesseurs, et non un ancêtre de plus à notre arbre généalogique.

❱ En effet, une analyse morphologique ne suft pas à classer un fossile précisément, dans

la mesure où l’on s’inscrit dans une évolution buissonnante (voir schéma 1 p. 26) et non

linéaire. Il y a donc coexistence des espèces et non succession. C’est le paléoanthropo-

logue Yves Coppens, co-découvreur de Lucy, qui est à l’origine du terme d’«évolution

buissonnante», popularisé dès les années 1990.

❱ Actuellement, une des perspectives les plus importantes de la recherche sont les études

sur l’ADN ancien. Ces travaux, certes conditionnés par l’état des restes fossiles (l’ADN ne

se conserve que 100 000 ans), permettent d’avoir une meilleure compréhension des popu-

lations disparues: aspects physiques, déplacements territoriaux, etc. Des études en cours,

notamment en Allemagne, ont d’ores et déjà permis d’établir la distance génétique entre

Néandertal et nous. Les préhistoriens insistent en effet aujourd’hui sur la complexité des

origines de l’espèce humaine, prouvée par les nombreuses découvertes récentes.

› Pascal Depaepe, La France du

Paléolithique, La Découverte,

2009.

› Jean-François Dortier,

Révolution dans nos origines,

Éditions sciences humaines,

2015.

› Anne Lehoërff, Préhistoires

d’Europe. De Néandertal à

Vercingétorix, Belin, 2016.

› André Lehroi-Gourhan,

Dictionnaire de la Préhistoire,

Presses universitaires de

France, 1988.

› Jean-Pierre Mohen et Yvette

Taborin, Les sociétés de la

Préhistoire, Hachette, 1998.

› Denis Vialou, La Préhistoire,

Histoire et dictionnaire,

Robert Laffont, 2004.

BIBLIOGRAPHIE

› Le site de l’INRAP.

› La préhistoire au musée de

l’homme.

› « La préhistoire », Les

experts remontent le temps,

série de cinq courts lms

d’animation, Arte France

et Inrap, 2015, durée 3:40

minutes.

› Les experts du passé,

série de trente courts lms

documentaires, Dockland

Yard, Gédéon Programmes,

Universcience, Inrap,

2014, notamment la vidéo

3, enquête sur «l’affaire

des silex de Boulazac».

Beaucoup d’autres vidéos

sont intéressantes : la

boucherie, les 1ers artistes, la

fosse aux coquillages, les îles

perdues de Bretagne, etc.

SITOGRAPHIE

Les débuts de l’humanité

THÈME I: LA LONGUE HISTOIRE DE L’HUMANITÉ ET DES MIGRATIONS

1

CHAPITRE 1 • PRÉSENTATION • Les débuts de l’humanité 3

Le livre du professeur • Histoire-Géographie-EMC • 6e

❱ De plus, ces découvertes ont montré que certaines activités proprement humaines

(fabrication d’outils, gravures, décoration) ont fait leur apparition plus tôt qu’on ne le

pensait, ce qui relance les hypothèses d’interprétation de ces traces, expression d’un

langage visuel et matériel (voir les analyses sur une dizaine de sites dans l’ouvrage très

récent d’Anne Lehoërff, Préhistoires d’Europe, 2016). Certains préhistoriens relancent en

effet des interprétations de l’art paléolithique en terme de chamanisme, alors qu’André

Leroi-Gourhan, dans son ouvrage La préhistoire de l’art occidental de 1965, s’était déjà

élevé contre ce type d’interprétation (qui soutenait une mythologie préhistorique com-

plexe), la jugeant abusive. La préhistoire demeure donc un lieu de débats ouverts, entre

sciences naturelles et sciences humaines (des sociologues, comme Jean-François Dortier,

y attachant un grand intérêt - voir La Révolution dans nos origines, 2015).

L’essentiel à transmettre

❱ L’apparition de la lignée humaine s’inscrit dans une évolution buissonnante et complexe.

Le genre humain comprend plusieurs espèces, dont une seule existe toujours : l’Homo

sapiens. D’autres genres ont existé (comme les Australopithèques), et se sont éteints,

mais ce ne sont pas nos ancêtres.

❱ Sans énumérer toutes les migrations, il faut préciser que le genre humain est apparu en

Afrique, et s’est ensuite étendu à tous les continents, il y a 150 000 ans.

❱ Les hommes préhistoriques s’inscrivent dans de véritables systèmes culturels : ce sont des

chasseurs-cueilleurs nomades, qui maitrisent le feu et expriment leurs croyances par l’art.

› Une visite virtuelle de la

grotte Chauvet.

› Plusieurs sépultures préhis-

toriques et leur sens sacré.

› Un dossier sur la maitrise

du feu.

› Une interview autour des

migrations préhistoriques.

› L’évolution de la recherche

ces 25 dernières années.

› Un site complet proposant des

ressources sur la préhistoire.

SITOGRAPHIE

CHAPITRE 1 • DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE • Les débuts de l’humanité 4

Le livre du professeur • Histoire-Géographie-EMC • 6e

Démarche pédagogique

REPÈRES

OUVERTURE

1. Présentation du document

Le document principal est une photographie de Jean Clottes, célèbre archéologue qui est ici au travail dans la grotte Chauvet. Cette

grotte, découverte en 1994, est située en Ardèche, dans la commune de Vallon-Pont-d’Arc. La grande richesse de ce site est le millier de

peintures et de gravures, avec de nombreuses représentations d’animaux (félins, mammouths, rhinocéros, chevaux, etc.). Jean Clottes

s’est particulièrement intéressé à ces peintures rupestres, et a dirigé les fouilles à Chauvet. Le panneau des chevaux, peint environ en

32 000 avant J.-C, est une des compositions les plus célèbres de la grotte. Cependant, la grotte Chauvet n’a jamais été ouverte au public

à cause du risque de dégradation. En avril 2015, une reconstitution de la grotte a été ouverte au public, à 5 km de la vraie.

2. Problématisation du document

Le document permet d’entrer dans le chapitre par la notion d’art, qui nait à cette époque (les premières peintures datant de 35 000 avant

J.-C. environ). Moyen d’expression des sentiments, cela montre que différentes formes de croyances étaient déjà présentes. On peut donc

mieux cerner la façon de penser et l’organisation sociale des premiers hommes.

Cette photographie permet également de présenter le travail de l’archéologue, qui étudie les traces du passé (en lien avec les études du

début du cyle 3). Ces traces sont extrêmement ténues et fragiles. On peut citer l’exemple de la grotte de Lascaux, qui a été ouverte au

public: les peintures attaquées par une bactérie liée à l’ouverture de la grotte et une dalle de béton empêchent l’analyse des sols.

3. Suggestion de questions

› Qu’est-ce qu’un archéologue?

Réponse: Un archéologue est un chercheur qui étudie les traces laissées par l’homme depuis la Préhistoire.

› Quels animaux identiez-vous sur cette image?

Réponse: On peut voir des chevaux et un rhinocéros.

› Comment ces animaux sont-ils représentés?

Réponse: Ils sont superposés pour donner une idée de mouvement, de quantité et de profondeur.

4. Corrigé des questions «Que sais-je?»

1) c – 2) b – 3) c

CHAPITRE

Les débuts de l’humanité

THÈME I: LA LONGUE HISTOIRE DE L’HUMANITÉ ET DES MIGRATIONS

1

❚ Présentation

❱ Document 1: Ce document est important dans la mesure où il

permet de mettre en place des ordres de grandeur chronologiques.

En outre, il remet en cause des idées reçues fortement ancrées.

Il s’agit de montrer tout d’abord que l’homme ne descend pas du

singe mais d’un très lointain ancêtre commun. On pourra ensuite

découvrir que la lignée humaine est buissonnante et non linéaire:

après un début de chronologie très lacunaire, faute de fossiles,

on constate en effet que les différentes espèces ont cohabité, y

compris lors de l’apparition d’Homo sapiens. Les liens entre chacune

de ces espèces se précisent lentement, avec de nombreuses hypo-

thèses scientiques: Homo erectus est-il l’ancêtre d’Ergaster et de

Néandertal? Pourquoi l’Homme de Florès disparait-il?

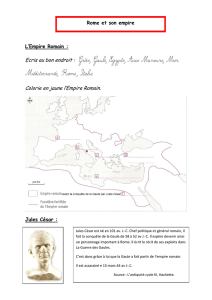

❱ Document 2: Cette carte pourra être utilisée de deux manières.

Tout d’abord, de façon basique, pour que les élèves découvrent d’où

vient l’humanité. Puis, de façon un peu plus pointue, pour retracer

l’histoire des migrations préhistoriques.

› On constatera donc dans un premier temps que l’ensemble des

espèces, qu’il s’agisse de Toumaï, des Australopithèques ou du

genre humain, a son berceau en Afrique, et plus précisément en

Afrique de l’Est. Les dernières découvertes, notamment géné-

tiques, tendent à conforter ce scénario. Celui-ci n’est pas remis

en cause par les exceptions que constituent Néandertal et Florès.

› Dans un second temps, on pourra reconstituer l’histoire d’une

«sortie d’Afrique» en trois temps: Homo habilis, Homo erectus

et Homo sapiens.

❚ Corrigés

NOTION: La préhistoire

1. Le genre humain est constitué de plusieurs espèces: Homo

sapiens, Homo erectus, Homo ergaster, Homo habilis, Homme de

Néandertal, Homme de Florès, Homo heidelbergensis.

2. La première espèce du genre humain est Homo habilis.

3. La dernière espèce humaine qui a survécu est Homo sapiens.

CHAPITRE 1 • DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE • Les débuts de l’humanité 5

Le livre du professeur • Histoire-Géographie-EMC • 6e

DOSSIER 1 ENQUÊTE • À la recherche des premiers hommes

❚ Présentation

1. Objectifs de l’enquête (connaissances et compétences travaillées)

❱ Cette enquête mobilise la notion de trace préhistorique, déjà abordée au début du cycle 3, en classe de CM1, an de démontrer l’ancien-

neté du peuplement. Le programme de 6e prévoit la mention d’un site de fouilles, permettant une réexion sur l’étude du peuplement à

l’échelle mondiale. L’enquête mobilise la notion de fouille et de fossile, à travers le cas particulier de l’adolescent de Turkana, qui sera

situé dans le genre et les espèces de la lignée humaine.

Les compétences travaillées sont les suivantes:

■ TRAVAILLER EN GROUPE, EN ÉQUIPE

■ ME POSER DES QUESTIONS ET FAIRE DES HYPOTHÈSES

■ VÉRIFIER ET JUSTIFIER MA DÉMARCHE, ARGUMENTER

2. Guide de réalisation de l’enquête

❱ L’enquête peut être réalisée par groupes de deux ou trois élèves, si possible en salle informatique, ou grâce à des tablettes, pour que les

élèves aient accès à un logiciel de traitement de texte an d’écrire leur article. L’article porte sur une découverte très importante de l’année

1984: la découverte d’un crâne appartenant au premier squelette d’hominidé fossilisé (les Hominidés sont une famille de primates regrou-

pant des espèces telles que chimpanzé, gorilles ou humains). Ce squelette est vieux de 1,6 million d’années environ. Il semble appartenir à

un Homo ergaster ou à un Homo erectus. On attribue classiquement Turkana à l’Homo ergaster, mais ces deux espèces sont proches: l’Homo

ergaster serait la population africaine, et l’Homo erectus la population asiatique. L’âge au décès de l’individu a été estimé entre 8 et 15 ans,

c’est pourquoi il a été surnommé «adolescent de Turkana» (du nom de la région de la découverte). Les fouilles, qui se sont déroulées pendant

plusieurs années, ont permis de mettre au jour plusieurs morceaux de dents, de côtes, de bras et de jambes.

❚ Corrigés

Sous-tâche 1 - Le site de fouilles: Le site de fouilles est une colline. Dans une couche du sol, entre des cendres et du grès, à plus de

10 mètres, des morceaux de crâne, de bras et de jambes ont été retrouvés. Ce sont des fragments, petits et fragiles. La zone de fouilles

se situe dans une couche en-dessous de celle qui date de 1,39 million d’années. Le fossile date donc d’au moins 1,4 million d’années.

Sous-tâche 2 - Le squelette: Le squelette de l’adolescent de Turkana se situe au milieu sur les deux documents.

Les fossiles sont de plus en plus grands.

Le fait qu’ils soient bipèdes, avec un volume crânien impor-

tant, peuvent indiquer qu’ils appartiennent au genre humain.

Ces critères ne sont cependant pas sufsants pour assurer

qu’ils appartiennent au genre: ainsi, Lucy n’y appartient pas.

Sous-tâche 3 - Les outils: Des pierres et des galets ont été

utilisés pour façonner ces outils. D’après les dates, l’adolescent

de Turkana aurait pu utiliser le galet aménagé. On peut choisir

le nom d’Homo ergaster, car il fabrique le premier outil, ce qui

démontre sa capacité à penser. Cependant, il est également

bipède: le nom d’Homo erectus pourrait donc convenir.

Lucy L’adolescent de

Turkana

L’homme de

Néandertal

Taille 1 m 1,6 m 1,7 m

Silhouette Fine Épaules plus

larges

Épaules encore

plus larges

Boite

cranienne Petite Moyenne Grande

Date 3,2 millions

d’années

Environ 1 million

d’année

Entre 250 000 et

28 000 ans

❚ Présentation

❱ Le programme invite à privilégier, dans ce premier chapitre, un dialogue avec d’autres champs disciplinaires. C’est ce que ce dossier se

propose de faire. Retracer l’histoire des premières migrations humaines implique en effet de faire appel à l’archéologie, à la climatologie

et à la génétique. Une nouvelle fois, on s’apercevra que nos connaissances sont lacunaires.

› Concernant le «quand?» et le «qui?»: les très grandes lignes de ces premières migrations semblent connues, mais de considérables

controverses agitent encore le monde scientique à propos de pans entiers de ce sujet, comme le rôle de carrefour du Moyen-Orient,

ou le cas de l’Amérique (document 4). L’étude de ce document permettra aux élèves de percevoir les limites de nos connaissances

actuelles et de comprendre à partir de quelles sources elles sont construites.

› Pour le «comment», le facteur environnemental semble devenir prépondérant, la succession de glaciations (comme celle de Würm entre

70 000 et 12 000 avant J.-C.) et d’interglaciaires favorisant l’expansion humaine. Le planisphère (document 3) représente la Terre lors de

cette dernière glaciation. Il vient compléter la carte de la page «repères» en se concentrant exclusivement sur les migrations d’Homo

sapiens, mieux documentées. Lors de la glaciation, le niveau des mers baisse et dégage certains passages, comme le détroit de Béring.

› Concernant le «pourquoi?» (document 2), les raisons précises de ces migrations sont déduites d’un cumul de facteurs environnemen-

taux (changements climatiques), économiques et culturels (chasseurs-cueilleurs). Les indices s’accumulent peu à peu, sans certitudes.

❱ Dans tous les cas, le document 1 sera l’occasion de montrer aux élèves qu’il n’existe qu’une race humaine, et que les variations morpho-

logiques et physiologiques de notre espèce correspondent à une évolution très récente. Elisabeth Daynès possède une grande notoriété

dans la reconstruction des fossiles les plus célèbres du monde. Les scientiques reconnaissent la rigueur et le sérieux de son travail et lui

ont coné des expositions et des reconstitutions (Lucy, Toumaï, Florès, le buste du jeune pharaon Toutânkhamon).

DOSSIER 2 • Quand les hommes peuplent la Terre

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

1

/

129

100%