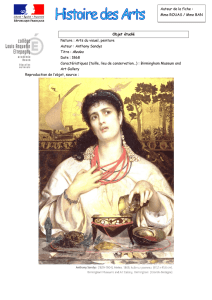

Médée d'Anouilh: Solitude et Absurde

Jean Anouilh, Médée : la solitude contre le sens du monde

Jean Anouilh,

Médée

, Éditions de la Table ronde, 1947 (rééd. 1997, coll. La Petite Vermillon)

Création de la pièce : 1946

Le mythe de Médée est un des plus terribles, et un des plus profonds qu'ait engendrés

l'imagination. Il s'est transmis jusqu'au vingtième siècle par la littérature (avec les mythologues ou

poètes antiques comme Ovide ou Hygin, Chaucer, etc.), le théâtre (Euripide, Sénèque, La Péruse,

Catulle Mendès, Pierre Corneille, Anouilh, etc.), l'opéra (Thomas Corneille et Marc-Antoine

Charpentier, Cherubini, Darius Milhaud, ...), la danse (

Le Songe de Médée

d'Angelin Preljocaj) ou

le cinéma (Pasolini). Et, au seuil du XXIe siècle, Médée n'a sans doute pas dit son dernier mot.

Ce succès étonnant s'explique à la fois par l'ancrage de ce mythe dans l'inconscient

individuel et dans l'inconscient collectif, mais aussi par sa fécondité artistique : figure

traditionnelle

de la

transgression

, la figure de Médée, défiant toutes les règles,

provoque

(dans

tous les sens du terme) la création artistique.

Comme Giraudoux (

Électre

,

La Guerre de Troie n'aura pas lieu

), Cocteau (

Antigone

,

La

Machine infernale

, etc.) ou Sartre (

Les Mouches

,

Les Troyennes

), Anouilh ressuscite sur scène un

mythe antique qui interroge la conscience contemporaine. Médée, comme Antigone, ou comme

Œdipe, est l'emblème d'une solitude radicale, celle de l'individu devant l'histoire. C'est un

personnage en exil, une émigrée, étrangère partout même chez elle. C'est l'affirmation tragique

d'une existence réduite à un pur présent, quand le passé et l'avenir d'avèrent impossibles. C'est,

enfin, le contraire d'une figure chrétienne : l'expression d'une volonté qui ne repose que sur soi-

même, et qui se montre dans sa vérité aveuglante. Cette vérité exposée et imposée

contre les autres

dévoile du coup, sous les feux de la rampe, la vérité des autres : leurs intérêts dissimulés par les

mensonges politiques, moraux, ou rhétoriques.

Médée et Antigone

Médée

est créée en 1946, peu après

Antigone

. Les deux pièces sont proches non seulement

chronologiquement, mais aussi d'inspiration.

•Dans les deux pièces, Anouilh recourt à un sujet d'origine grecque, bien représenté dans la

tradition théâtrale. Il y a eu plusieurs

Médée

depuis celle d'Euripide (Ve s. av. J.-C.) : la

Médée

de Sénèque (Ier s. ap. J.-C.), celle de La Péruse (1556) celle de Pierre Corneille

(1635) – à laquelle on peut ajouter une « tragédie en musique » de Thomas Corneille

(1693), entre autres...

•Les deux tragédies mettent en scène un héroïsme du refus, de la résistance, du

non

: dans

Antigone

(La Table ronde, coll. la Petite Vermillon, p. 78 sq., p. 93 et 104) s'opposent le

non

d'Antigone et le

oui

de Créon ; dans

Médée

, où les mots « oui » et « non » apparaissent

souvent, s'oppose le camp de l'acceptation (Créon, Jason, la nourrice) et celui du refus

(Médée, seule).

•Les deux héroïnes, Antigone et Médée, refusent également le bonheur (

Antigone

p. 92, p.

96 par exemple ;

Médée

p. 16 : « Quelque chose bouge dans moi [...], c'est quelque chose

qui dit non au bonheur. »)

•Les deux héroïnes affirment leur autonomie jusqu'à une solitude radicale – qui n'est pas

l'isolement, mais au contraire le

spectacle

de leur irréductible différence. « Pour personne.

Pour moi » (

Antigone

, p. 73, et dans

Médée

il y a de nombreuses affirmations de cette

sorte).

•Les dialogues rendent palpable l'hétéronomie entre l'héroïne et les autres, jusqu'à la surdité

ou la demande à l'autre de se taire (

Antigone

p. 25-26 : « Je ne t'écoute pas. » ; « tais-toi »

demande Créon à plusieurs reprises ; « Tu ne sais plus ce que tu dis. — Si, je sais ce que je

dis. » De telles répliques se trouvent aussi dans

Médée

, voir ci-dessous).

•le poids du passé, de l'enfance, est commun à Antigone et à Médée : enfance royale,

jalousies et rivalités dans le cas d'Antigone (mises à jour par son dialogue avec Ismène ;voir

p. 32, 50-51, 63) ; dans le cas de Médée, une enfance royale également, et le rôle de

prêtresse qui fut le sien. Le présent porte le poids du passé. Ce passé est représenté sur la

scène d'

Antigone

par la nourrice et par Ismène, la soeur d'Antigone. Dans

Médée

c'est la

nourrice, qui exprime une certaine nostalgie, mais qui incarne surtout l'idée que

le temps

passe

, qu'il y a

un avant

et

un après

, et que rien, fondamentalement, ne change.

•Médée et Antigone sont infantilisées : Antigone est perçue comme un enfant (p. 50-51 :

c'est un

enfant

qu'on voit enterrer Polynice), et la nourrice adresse à Médée des noms

affectueux, d'ailleurs lourds d'ambiguïté (« ma chatte » p. 12, « Mon aigle fier, mon petit

vautour... » p. 20 « ma louve » p. 22, ...). Jason, lui aussi, infantilise Médée, en faisant écho

aux surnoms de la nourrice : « Tu as l'air d'une

petite bête

éventrée... »

•Le poids de la génération : dans

Médée

trois générations sont représentées (celle des

« vieux », celle de Créon et de la nourrice ; celle de Jason, de Médée et de Créuse ; enfin,

celle des enfants), et les figures paternelles ou maternelles sont relativement nombreuses :

Créon, Jason, Médée, la nourrice... et il est fait allusion à Pélias, au père de Jason, Éson, au

père de Médée, Éétès, et à son aïeul le soleil. Créon, dans

Antigone

, dit à son fils :

« Regarde-moi, c'est cela devenir un homme, voir le visage de son père en face, un jour. »

Hémon le regarde, recule en criant, et s'enfuit... Dans

Médée

, les personnages de pères, sur

la scène, sont Jason et Créon, qui veulent le bonheur de leurs enfants, et pour cette raison

précipitent la catastrophe. Dans les paroles de Jason et de Médée apparaissent Pélias

(l'usurpateur, roi de Iolchos, tué par ses propres enfants, à cause d'une ruse de Médée),

Éson, le père de Jason, pour lequel celui-ci s'est mis en quête de la toison d'or, Éétès, le père

de Médée, volé et trahi par celle-ci, et le soleil. Aïeul de Médée, le soleil symbolise la

lumière aveuglante du jour tragique, et Médée lui adresse un reproche : « O soleil [...]

pourquoi m'as-tu faite amputée ? Pourquoi m'as-tu faite une fille ? Pourquoi ces seins,

cette faiblesse, cette plaie ouverte au milieu de moi ? ». La lumière tragique accentue le

conflit entre les générations, jusqu'à l'extrême (Médée tue ses propres enfants).

•Humanité et bestialité se rapprochent : Antigone est comparée à plusieurs reprises à un

animal ; (moineau, gibier, etc.), et les hommes apparaissent comme des animaux (voir p.

82-83). Dans

Médée, ces métaphores sont nombreuses

.

•Le rapprochement du début et de la fin, de la naissance et de la mort, de l'amour et de la

haine, dans une lumière qui transcende ces contradictions : « je veux être sûre de tout

aujourd'hui et que cela soit aussi beau que quand j'étais petite – ou mourir. » (

Antigone

, p.

95)

•Dans les deux pièces, mais surtout dans

Médée

où la dimension érotique est plus évidente,

la lumière tragique naît du choc entre un amour fou et une lucidité aveuglante. La

cohabitation du lumière et de l'ombre, de la lucidité et de l'aveuglement,

sous le même jour

tragique

, fait du moment tragique un moment absolument singulier.

Une différence entre les deux pièces doit être signalée : dans

Médée

, il n'y a pas de choeur.

Cette différence n'est pas négligeable : car cette absence de chœur accentue la solitude de l'héroïne

tragique.

L’espace tragique

C'est un lieu de passage pour les nomades que sont Médée, Jason, et la nourrice. Mais c’est, plus

encore, un lieu de fuite : Médée fuit parce qu’elle est chassée (« Je fuis, Jason ! Je fuis. », p. 44),

Jason fuit Médée (« Tout ce que je veux fuir ! », p. 49), et la nourrice fuit parce qu’il faut fuir

(« Fuir, toujours fuir, depuis ! », p. 14). Toutefois, ces trois personnages refusent cette fuite, à des

degrés divers : la nourrice est lasse de ces départs, et exprime à la fin de la pièce des

préoccupations de femme sédentaire. Jason met fin à son errance en épousant Créuse. Quant à

Médée, elle souhaite marquer ce lieu du souvenir éternel de a présence.

La scène est un point d'aboutissement, mais aussi un point de départ. C'est un rivage, lieu

d'embarquement et de débarquement. Elle se trouve tout près d'un lieu habité (Corinthe, désigné

comme un « village »), mais il est situé à l'écart – à la lisière entre le monde civilisé et le monde

sauvage, c'est un lieu intermédiaire, limite, où tout peut basculer dans un sens ou dans un autre.

C'est un lieu d'exil : Médée n'y est pas chez elle. La scène est une métonymie du personnage de

Médée, qui y est présente sans interruption, du début à la fin de la pièce. « Médée innocente a été

choisie pour être la proie et le lieu de la lutte » (p. 85). « Médée est le lieu où les dieux se

rencontrent et jouent. » (p. 86). À la fin de la tragédie, Médée

est

la scène, elle-même.

La scène est un lieu d’enfermement : « Tous les chemins que je t’ai ouverts, je me les suis

fermés. », dit Médée à Jason (p. 51). Médée est l’incarnation au théâtre du tragique de l’existence

dans la pensée de Heidegger : les portes se ferment une à une, jusqu’à ce qu’il n’en reste enfin

qu’une. Le moment tragique est celui de

la dernière porte qui se ferme

.

Contrairement à Médée, la nourrice tente, elle, de

banaliser

ce lieu : c'est pour elle un lieu de

passage comme un autre.

Le temps tragique

Le temps du spectacle est lui aussi un temps de

passage

. S'il est, certes, possible de faire une

explication symbolique des dernières paroles de la pièce (la vie l’emporte sur la mort, après la

pluie le beau temps, etc.), une telle explication sera sans doute incertaine ; mais d’un point de vue

théâtral

, le dialogue entre la nourrice et le garde signale le temps de la tragédie comme un temps

de

transition

, comme un simple passage. « Je veux vivre ! » répète la nourrice, au début et à la fin

de la tragédie : le moment de la catastrophe est une fin

dans le temps

, et non la fin des temps.

Aussi horrible soit-il, un crime n'est jamais inoubliable pour tout le monde : en 1946 la leçon n'est

pas anodine. Cette fin n’est sans doute pas dépourvue d’ironie : il y a des personnages assez

attachés à leur « pauvre bonheur » (p. 74) pour oublier l'inoubliable..

Le temps tragique est le temps du soir, qui s'achève dans la nuit (le second monologue de Médée,

p. 78-80, est une belle évocation onirique de la nuit). « Ils sont chez eux, eux. Leur journée est

finie. », dit la nourrice non sans un peu d'envie (p. 13). Mais c’est aussi le temps d’une fête : le

temps d’« entendre » et de « sentir » une fête qui se déroule non sur scène, mais près de là (« Ils

chantent au village. C’est peut-être une fête chez eux, aujourd’hui. », p. 9) ; le temps de se

souvenir des fêtes passées, des fêtes de Colchide (« Chez nous c’est plus tôt, en juin, la fête. », p.

10) ; le temps, enfin, d’une solennité unique, d'un sacrifice unique, terrible. Dès la visite du garçon

au début de la pièce, Médée entre dans la fête, et petit à petit elle se met au centre, devient à son

tour l'épouse et la prêtresse à la fois ; ainsi, ce n’est que rétrospectivement que ces répliques

peuvent se comprendre pleinement, par une forme d’ironie tragique :

D’ailleurs, c’est plutôt une bonne nouvelle puisqu’on danse.

Merci, petit ! Va danser maintenant avec les filles de Corinthe. Danse de toutes

tes forces, danse toute la nuit. (p. 19)

Ce garçon préfigure ainsi le sacrifice final, celui des enfants par leur mère. Peu avant ce sacrifice,

le garçon vient retrouver Médée, qui lui crie :

Merci, petit, merci pour la seconde fois ! Fuis, toi ! Il vaut mieux ne pas me

connaître. (p. 82-83)

Le temps tragique redevient ce qu’il était aux origines : une fête sacrificielle, une fête dionysiaque.

Le présent de la représentation est

situé

, entre un passé et un avenir. La nourrice se raccroche

au passé, donc à la répétition, comme elle se raccroche à la vie (« Je veux vivre, Médée ! », p. 29 ;

« Je veux vivre ! », p. 83) et à la quotidienneté (« le soleil sur le banc à la halte, la soupe chaude à

midi, les petites pièces qu’on a gagnées de sa main, la goutte qui fait chaud au cœur avant de

dormir », p. 29). « Te rappelles-tu ? Le palais était blanc au bout de l'allée des cyprès quand on

rentrait des longues promenades… » (p. 13). Le passé, la vie, la répétition ne font qu'un. Le temps

de Médée, au contraire, est un temps d’après la vie. Médée traite la nourrice de « carcasse », avant

de se désigner elle-même par ce terme (« cette carcasse de Médée », p. 51). « Médée est morte » (p.

52), et en même temps « Médée est là, […] montant la garde »... Médée incarne la mort, et lui

donne une présence, elle lui donne

chair

.

Jason, lui, assume la généalogie, autre forme de répétition : « Faire sans illusions peut-être,

comme ceux que nous méprisons ; ce qu’ont fait mon père et le père de mon père et tous ceux qui

ont accepté avant nous » (p. 70). Ce choix est aussi le choix de l’avenir : « Elle (Créuse) est

neuve

,

elle est simple, elle est pure.

Je vais

la recevoir sans sourire de la main de son père et de sa mère... »

(p. 74). Le passé et la répétition qu'il refuse sont précisément ceux que la nourrice accepte, par

résignation : c'est celui de l'errance, et du désamour (« Mais pourquoi redire ce qui est mort ? Ma

haine aussi est morte... », p. 68).

Le personnage de Médée s'enracine, lui, dans le présent de la scène. Contrairement à la nourrice,

et contrairement à Jason, elle refuse à la fois le passé et la répétition, la reproduction. « Crois-tu

que c’est bon de toujours redire les choses ? » (p. 11) ; elle affirme à la fois son unicité –

indépendante de toute ascendance – et l'unicité du moment et du lieu présents.

Oh ! tu en auras d’autres femmes, rassure-toi, tu en auras mille maintenant, toi

qui n’en pouvais plus de n’en avoir qu’une. Tu n’en auras jamais assez pour chercher

ce reflet dans leurs yeux, ce goût sur leurs lèvres, cette odeur de Médée sur elles.

(p. 48)

Médée tue le passé et la répétition (« Je l’attendais tout le jour […] il me quittait chaque matin

[…] », p. 21-22) pour renaître à elle-même, dans un présent sans avenir ; Anouilh (comme

Sénèque) ne reprend pas le personnage d’Egée, qui lui donnait, dans l'œuvre d'Euripide et dans

celle de Corneille, la perspective d'un avenir – personnage maudit, elle devenait protectrice du roi

d'Athènes, selon une logique comparable à celle d'

Œdipe à Colone

. Ici, elle s’inscrit dans un

présent isolé : sa solitude s'inscrit donc dans le temps autant que dans l'espace.

Au contraire de Jason – qui se marie, et fait, lui, le choix de la vie – Médée rejette donc la

procréation, comme toute forme de reproduction ou de répétition. Les enfants de sa chair vont

mourir ; en méprisant sa nourrice, Médée méprise la fécondité, et la vie elle-même. « Ce n’est pas

de lait que Médée a grandi. » Le sexe féminin est une blessure par où le mâle a pénétré en elle :

pour être enfin elle-même, pure de toute soumission, Médée dit non à l'amour, le rejetant dans un

passé révolu (« Honte ! Mes joues me brûlent, nourrice. Je l'attendais tout le jour, les jambes

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

1

/

18

100%