THEME 3A TP2 VARIATION GENETIQUE ET RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES

Mise en situation et recherche à mener :

Un jeune garçon de 2 ans est admis à l’hôpital avec les symptômes d’une méningite sévère. L’analyse du liquide

céphalo-rachidien (LCR) révèle la présence d’une bactérie : Haemophilus influenzae. L’enfant est immédiatement

traité par un antibiotique couramment utilisé dans ce cas : le cefotaxime. On met parallèlement en culture un peu

de LCR de l’enfant et l’on teste la sensibilité du germe à 4 antibiotiques. L’infection régresse dès le lendemain, mais

au bout de 6 jours, des symptômes graves réapparaissent. Un traitement nouveau est aussitôt mis en place, avec

succès cette fois.

Vous êtes le médecin et vous expliquez aux parents de l’enfant ce qui a justifié le premier traitement mais

pourquoi il a été un échec, et devez expliquer quel nouvel antibiotique vous avez administré.

Ressources :

Point scientifique sur les antibiogrammes:

Un antibiogramme est une technique de laboratoire visant à tester la sensibilité d'une bactérie vis à vis de plusieurs

antibiotiques. Le principe consiste à placer la culture de bactéries en présence de pastilles imbibées d'antibiotiques.

A propos de différentes familles d’ antibiotiques:

A propos de la résistance des bactéries aux antibiotiques

Certaines souches de bactéries, lorsqu’elles sont en contact prolongé avec un antibiotique, peuvent être rotégées

de l’action de cet antibiotique car elles se mettent à fabriquer une enzyme qui hydrolyse et inactive l’antibiotique

(par exemple, la beta lactamase hydrolyse les beta lactamines). Ces enzymes sont, à l’état « sauvage », peu

efficaces vis-à-vis de l’hydrolyse de l’antibiotique, mais des mutations du gène codant l’enzyme peuvent les rendre

très actives. L’antibiotique ne provoque pas la mutation, mais sélectionne les bactéries qui ont naturellement muté

et sont devenues résistantes

Dans cet exemple, les bactéries ne

sont pas sensibles aux antibiotiques

1 et 3. Mais elles sont un peu

sensibles à l'antibiotique 2 et très

sensibles à l'antibiotique 4 (zone

d’inhibition de la croissance des

bactéries plus grande).

Il existe 2 types de bêta-lactamines: les

Pénicillines et les Céphalosporines. Ils

agissent en inhibant la synthèse de la paroi

bactérienne par blocage de la synthèse de

peptidoglycane, polymère majeur de la

paroi bactérienne.

Certaines Pénicillines comme l’ampicilline,

ou des Céphalosporines, comme le

céfotaxime, sont fréquemment indiquées

dans le traitement des méningites à germes

sensibles, type Haemophilus influenzae.

Matériel disponible :

Boite de culture n°1 de bactéries du LCR de l’enfant à l’arrivée (produits de substitution)

Boite de culture n°2 des bactéries du LCR de l’enfant au bout de 6 jours (produits de substitution)

Tubes avec antibiotiques (produits de substitution):

1B et 1B ampicilline (famille des pénicillines, bêta-lactamines),

2A et 2B cafaletine (famille des macrolides),

3A et 3B cefotaxime, (famille des céphalosporines, beta-lactamines)

4A et 4B ciprofloxamine (famille des fluoroquinones),

Pince fine, pastilles de papier filtre, marqueur, modèle de positionnement des pastilles.

Logiciel de comparaison de séquences, séquences d’allèles du gène codant l’enzyme bêta lactamase

Logiciel de visualisation moléculaire, modèle moléculaire d’une beta lactamase modifiée avec le cefotaxime.

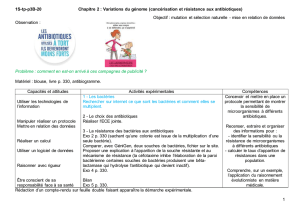

Etape 1 : concevoir une stratégie pour résoudre une situation

A l’aide des ressources et du matériel, proposez une stratégie réaliste permettant de comprendre l’échec du

premier traitement et de trouver le traitement adapté en 2e intention. (protocole simplifié, résultats attendus).

Etape 2 : mettre en œuvre un protocole expérimental pour obtenir des résultats exploitables

Appliquez la fiche protocole jointe «efficacité des antibiotiques sur l’enfant».

Etape 3 : présenter les résultats pour les communiquer

Traiter les résultats obtenus dans le sens de la réponse au problème, par exemple : dessin d’antibiogrammes (sur

énoncé fiche protocole) effectué sur les bactéries du LCR de départ, puis sur celui de 6 jours. Captures d’écran

(fournies après validation écran pour gagner du temps) des séquences d’allèles comparées du gène bêta lactamase

fournies, et du modèle de beta lactamase fixée sur le cefotaxime.

Etape 4 : exploiter les résultats obtenus pour répondre au problème

Pour l’échec du premier traitement, commenter l’antibiogramme n°1, et les comparaisons de séquence ainsi que la

visualisation moléculaire.

Pour le 2e traitement, le trouver grâce au 2e antibiogramme et citer le traitement approprié (justifiez).

Protocole expérimental : « efficacité des antibiotiques sur l’enfant» :

Partie 1 : antibiogrammes

Sur le LCR de l’enfant au 1e jour :

- Déposer, sur la gélose de la boite de culture n°1, aux emplacements prévus à cet effet une pastille de papier filtre

préalablement trempée dans chacun des 4 antibiotiques (tubes 1 à 4 A). Il faut avoir au préalable écrit sous la boite le n° de

l’antibiotique qui sera déposé à chaque emplacement !

- Attendre 5 minutes, puis représenter par un schéma les résultats observés

- Identifier les antibiotiques auxquels la souche bactérienne de l’enfant est résistante et ceux auxquels elle est sensible

Sur le LCR de l’enfant au bout de 6 jours :

- Déposer, sur la gélose de la boite de culture n°1, aux emplacements prévus à cet effet une pastille de papier filtre

préalablement trempée chacun des antibiotiques appropriés attention utilisez les tubes 1 à 4 B (contamination possible

des tubes 1 à 4 par les prélèvements)

- Attendre 5 minutes, puis représenter par un schéma les résultats observés

- Identifier les antibiotiques auxquels la souche bactérienne de l’enfant est devenue résistante et ceux auxquels elle est

restée sensible

1ej 6ej

Partie 2 : A propos de la bêta lactamase :

Logiciel anagène

Ouvrir EC_lactamase.edi

La séquence SHV1 code pour une enzyme presque inactive. C’est celle des bactéries de l’enfant au jour 1.

La séquence SHV2, modifiée, code pour une enzyme très active. C’est celle des bactéries de l’enfant au jour 6.

Logiciel Libmol en ligne

Ouvrir betalactamase_cefotaxime.pdb

Il s’agit de la beta lactamase codée par SHV2 en présence de cefotaxime

Colorer par chaine

Colorer spécifiquemt le cefotaxime

ciprofloxamine

mine

cafalétine

cefotaxime

ampicilline

Colorer spécifiquement l’acide aminé changé dans SHV2 par rapport à SHV1.

TH 3A TP2 ANTIBIOTIQUES correction

Etape 1 :

1.

-on cherche à savoir pourquoi le traitement initial de l’enfant au cefotaxime est devenu inefficace à 6 jours et à

trouver l’antibiotique à administrer à 6 jours.

2.

-on va placer sur la boite avec les bactéries du LCR de l’enfant à J0, 4 pastilles d’antibiotiques :

Ampicilline, cafaletine, cefotaxime, ciprofloxamine.

-On va faire la même chose sur la boite avec les bactéries du LCR de l’enfant à J6.

-On va également comparer l’allèle de la bêta lactamase des bactéries à J6 à celui des initiales, et visualiser sur

Libmol le modèle moléculaire de la beta lactamase fixée au cefotaxime habituellement, en effectuant des

colorations adaptées.

3.

-on s’attend à ce que les bactéries initiales soient sensibles au cefotaxime qui a fonctionné pendant t6 j, càd qu’il y

ait une plage claire autour de la pastille avec le cefotaxime (on ne sait pas pour les autres).

En effet « les pénicillines comme l’ampicilline ou les céphalosporines comme le cefotaxime sont indiquées dans le

traitement de H influenzae » (on peut supposer d’ailleurs que les bactéries initiales seront aussi sensibles à

l’amicilline).

-On donnera à l’enfant à J6 le (ou l’un des) antibiotiques auquel(s) les bactéries de l’enfant à J6 sont restées

sensibles.

-On s’attend aussi à ce que le gène de la beta lactamase à J6 soit muté par rapport à l’allèle initial ce qui provoque

un changement d’acide aminé dans l’enzyme beta lactamase, et que cet AA « muté »soit visualisé sur Libmol comme

crucial pour la fixation et le découpage du cefotaxime.

Antibiogramme à J0 Antibiogramme à J6

ciprofloxamine

mine

cafalétine

cefotaxime

ampicilline

ciprofloxamine

mine

cefotaxime

ampicilline

Comparaison des allèles et des protéines codées par ces allèles du gène de la beta lactamase

Modèle moléculaire de la beta lactamase codée par l’allèle SHV2 muté fixé au cefotaxime

Beta lactamase SHV2

AA 234 de la beta

lactamase SHV2

cefotaxime

6

6

1

/

6

100%