Hegel et l`Empereur (quatre)

Ronan de Calan ©

1

Hegel et l’Empereur des Français

Le 13 octobre 1806, la ville d’Iéna, dans le duché de Saxe-Weimar-Eisenach, une

province de l’Empire allemand, fut envahie par l’armée française. C’était la guerre en Europe,

comme souvent à cette époque – comme à toutes les époques en réalité, jusqu’à une période

récente. Ne cherchons pas à en démêler les motifs, ce serait trop fatiguant.

Cette nuit là, dans les rues de la ville, un homme qui portait sous le bras un lourd

manuscrit et courait à perdre haleine fut renversé par un cavalier. Rien là de bien

extraordinaire, en comparaison de la guerre qui faisait rage… Rien là de surprenant, sinon

ceci : le cavalier pressé et suivi d’une troupe intimidante n’était autre que l’Empereur des

français, parti en reconnaissance la veille d’une grande bataille, Napoléon Bonaparte ! Quant

à l’homme, il s’agissait du plus grand philosophe allemand de ce temps, Georg Wilhelm

Friedrich Hegel. Aussi ce soir là, dans les rues d’Iéna, le plus grand stratège de l’histoire

renversa dans sa course, perdu dans ses pensées, la philosophie en personne.

Hegel fit plus tard allusion à cette rencontre dans l’une de ses lettres. On comprend à

la lire qu’il courait ainsi dans les rues pour remettre à la poste un précieux manuscrit au titre

étrange, comme son contenu, et le protéger des flammes, de la guerre. On comprend aussi

qu’il vit l’Empereur ce jour là, mais on ne comprend pas très bien ce qu’il vit dans

l’Empereur : « J’ai vu l’Empereur, écrit-il – cette âme du monde – sortir de la ville pour aller

en reconnaissance ; c’est effectivement une sensation merveilleuse de voir un pareil individu

qui, concentré en un point de l’espace, assis sur son cheval, s’étend sur le monde et le

domine. »

Voici ce qui arriva, et qu’aucune chronique n’a consigné.

Mais faisons vivre la scène ! Nous sommes dans la Schloβgasse, la ruelle qui mène au

château. Voilà d’abord notre philosophe renversé dont la tête vient éprouver la forme

géométrique des pavés de la ruelle. Bref, Hegel qui se casse la tête sur les pavés en dispersant

les nombreux feuillets d’un important manuscrit au titre étrange, germanique :

Phénoménologie de l’esprit. C’est ensuite Napoléon qui du haut de son cheval – pas le Sélim,

gris sale, donné par le souverain de Russie le 2 avril 1807, ni l’Aly, gris fer, cédé à l’Ecole

d’Alfort en 1812, mais bien le Fayoum, surnommé Nickel, gris argenté comme le métal du

Ronan de Calan ©

2

même nom, offert par le sultan d’Istanbul en 1805 – Napoléon donc qui se penche du haut du

Fayoum sur le manuscrit éparpillé, l’homme commotionné dont il ne sait encore rien. Il voit

ce dernier rouler des yeux et l’entend dire quelque chose de très confus, de très énigmatique,

comme font parfois les mourants :

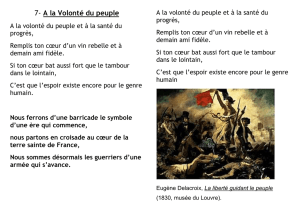

« La fleur…. La fleur réfute le bourgeon ! L’esclave… l’esclave devient maître ! Le

peuple…. Le peuple devient Etat ! Âme du monde ! Bien amère est la leçon de l’histoire pour

celui qui la conduit ! Bien amer le calice ! Car du calice de ce royaume des esprits écume

jusqu’à lui sa propre infinité ! »

Puis, tel un diable sorti d’une boîte, voici brutalement le mourant sur ses pieds, qui

d’un geste précis et englobant rassemble ses feuillets, esquisse une révérence et disparaît

gracieusement dans la nuit ! Le Fayoum se cabre, on songe un instant à se lancer à la suite de

l’insolent, mais la guerre n’attend pas. Napoléon, rêveur puis aussitôt après

extraordinairement déterminé, relance sa troupe. Il n’en songe pas moins pour autant, et

comme il adore les problèmes, il se demande chemin faisant ce qui de l’énigme de cet homme

délirant, si mourant d’abord, puis si vivant, peut être résolu. Et c’est parce qu’il réfléchit

intensément, mais aussi parce qu’il accueille les expériences qui lui viennent, qu’il finit par

comprendre ce que l’homme voulait dire. Avant d’apprendre qui il est.

*****

Un premier événement le rappelle à l’énigme. La troupe approche alors de l’Académie

des sciences d’Iéna. Est-ce l’un des proches de l’Empereur ? Augereau, Lannes, Soult,

Murat ? On ne sait plus très bien, mais un des grands généraux de l’armée a l’art de faire fuir

les savants. Or voici, au milieu de la route ce qui semble-être un botaniste furieux roulant au

milieu d’un monceau de graine savamment éparpillées, accompagné de deux laborantins

hilares – dont l’un ressemble à quelqu’un, sans qu’on puisse encore savoir qui ! Napoléon,

qui pense à la fleur, le premier mot de l’énigme, lui dit alors :

« Es-tu Botaniste ?

_ Je le suis si vous voulez que je le sois ! Et poète ! Et philosophe ! Et voici mes incapables de

laborantins ! Saluez l’Empereur, comme il se doit, paraît-il ! »

On salue très bouffonnement…

Ronan de Calan ©

3

« _ Eh bien, Botaniste, dit l’Empereur, de quelles fleurs sont ces graines ? Réponds moi et je

reconstruis ton Académie et te place à sa tête !

_ Comment diable voulez-vous que je le sache ! dit le Botaniste furieux. Et que diable voulez-

vous que je fasse de votre Académie !

_ Tu es étrange, Botaniste ! Moi, je connais tous les soldats de mon armée ! Sur quoi as-tu

ton Empire si tu ne connais pas le nom de tes plantes ?

_ Parce que vous Majesté, vous savez peut-être distinguer un grain de moutarde d’un grain

de tomate ? Un grain de potiron d’un grain de melon ? Rien ou presque, ne distingue les

graines les unes des autres ! Il faut que la graine donne lieu à la plante, et la plante à la fleur

ou au fruit pour qu’on lui donne un nom – et c’est ce nom qu’on inscrit sur les sachets de

graines que vos stupides soldats ont éparpillés ! Sans ce nom pour les distinguer, nous

n’avons qu’un monceau de graines indistinctes, et tout notre travail est réduit à néant ! La

détermination est dans la plante, pas dans la graine !

_ Tu veux dire en somme, Botaniste, que le germe réfute la graine, le bourgeon le germe, la

fleur le bourgeon comme une fausse existence d’elle-même, car c’est finalement la fleur qui

est la véritable existence de la plante, pas la graine, pas le germe, et pas le bourgeon.

_ Oui, c’est à peu près cela, Majesté : nous botanistes – ou poètes, ou philosophes –

choisissons le terme final du développement de la plante comme point de référence pour lui

donner un nom, car avant, tout est indistinct.

_ Et si l’on adoptait la même méthode pour l’homme… dit Napoléon, rêveur…

_ C’est plus compliqué pour l’homme ! Nous ne sommes pas des plantes figurez vous !

Maintenant laissez moi ! Vos soldats m’ont donné assez de travail. Je n’ai pas de temps à

perdre avec un Empereur !»

Tout à ses méditations, Napoléon néglige cet insolent et le joyeux duo qui

l’accompagne. Il roule des pensées nombreuses mais indistinctes encore comme des graines.

Si l’homme n’est pas une plante, à partir de quel terme d’un développement, d’une évolution,

peut-on juger l’humanité déterminée ? Est-ce qu’il suffit de grandir pour accomplir

l’humanité en nous ? Est-ce qu’il nous suffit d’être adulte, ou bien faut-il quelque chose de

plus ? Ou quelqu’un ?

*****

Mais la troupe est à nouveau retardée dans sa course vers les portes de la ville. Une

Ronan de Calan ©

4

rumeur enfle. Une femme noire aux cheveux gris se fait conduire en carrosse par deux

hommes blancs en livrée jaune – dont l’un ressemble à quelqu’un sans qu’on puisse trop

savoir qui ! Une femme noire ! Voilà qui est proprement inconcevable car, pensent les soldats

de la troupe, tous les noirs sont esclaves ! Certains servent comme palefrenier, mais on n’a

encore jamais vu une noire servie par des blancs ! L’Empereur le sait d’autant plus lui-même

qu’il a rétabli l’esclavage dans son pays, quand les Révolutionnaires avant lui l’avaient aboli.

Aussi, ébahi, s’avance-t-il vers le carrosse, et une conversation nouvelle, inouïe, s’engage :

« _ Bonjour…. Madame ! Quel étonnant cortège ! Et dans quelle curieuse position

vous trouvez-vous placée !

_ Oui Majesté ! Il est étrange pour vous, n’est-ce pas, que je ne sois pas auprès d’un

fourneau, d’un lit à dresser, ou au fond d’une plantation ! Là où vous voyez et vous attendez à

voir les gens de ma sorte !

_ Certes ! Qui diable êtes-vous !

_ Pas le diable en tous les cas ! Mon nom est… Disons : Wilhelmine Amo, je suis la fille

d’Anton Wilhelm Amo, professeur de philosophie à l’Université d’Iéna.

_ Un professeur… n… n…noir ?

_ Parfaitement ! Je suis également professeur de philosophie.

_ Un professeur…f… f… femme ?

_ Tout à fait, et voici mes esclaves !

_ Des esclaves… b… b… blancs !

_ Dites-donc, il en faut peu pour vous impressionner !

_ Mais, mais, mais… Tout cela n’est pas dans l’ordre des choses !

_ L’ordre des choses est changeant figurez-vous ! Il ne s’agit, somme toute, que de la

situation rigoureusement inverse de celle à laquelle vous êtes habitués.

_ Mais comment cela a-t-il pu advenir !

_ Il suffit d’y mettre un peu du sien, et on devient vite maître ! Je vais vous expliquer, et pour

bien que vous saisissiez, mes esclaves mimeront la chose. Hegeli, Hölderli, en scène je vous

prie !

Les deux esclaves descendent du carrosse et se mettent en position.

« Majesté, voici d’abord un homme seul ! Hegeli, pour vous servir… Vous pourrez le

grandir autant que vous voudrez, l’allonger, l’épaissir, le rajeunir, le vieillir, le faire changer

de sexe… Qu’importe, seul, il n’est rien ! Seul, il n’a pu avoir ni langage, ni pensée, encore

moins de conscience. Ce pourrait-être un cactus dans une contrée aride et desséchée. Hegeli,

Ronan de Calan ©

5

fais le cactus, je te prie ! On ne bouge plus… Merci !

_ Il ne suffit donc pas, si je vous suis, Madame, d’être adulte pour être un homme. Car rien de

ce qui est homme ne se mesure à l’unité.

_ Il faut être au moins deux ! Mais les choses se compliquent, et singulièrement.

_ Et pourquoi donc ?

_ Voyons Majesté ! Tout de même ! Vous devriez le savoir, vous qui dominez le monde ou y

prétendez ! Toute relation humaine est d’abord une relation de domination, une relation de

maître à esclave ! C’est le mari habile qui domine sa femme ou la femme entreprenante qui

domine son mari, le père ou la mère qui domine ses enfants, l’homme riche qui domine le

pauvre, etc. Bref, pour n’importe quel couple d’hommes, il y a un maître et un esclave dans

l’histoire, du moins dans la forme primitive que prend toute relation !

Hegeli, Höderli, on joue au maître et à l’esclave ! Là…. Ne sont-ils pas merveilleux ?

On dirait mes parents… Les vôtres peut-être ? On dit que les Corses sont un brin querelleurs,

non?

_ Fi ! Vous parlez à l’Empereur des Français !

_Et vous à une femme libre ! Mais voyez plutôt : l’autre, quel qu’il soit, apparaît d’abord

comme un concurrent, beaucoup plus que comme un allié. Il est d’abord celui qui a le

pouvoir de m’imposer ses pensées, de me faire faire ce qu’il veut – Hegeli, fais le maître ! Et

je ne me sais penser, moi-même, qu’en me délivrant de lui et en tentant à mon tour de lui

imposer mes propres pensées. Hölderli, le maître je te prie ! L’autre est tantôt mon maître,

tantôt mon esclave.

_ Mais comment l’esclave devient maître….

_ C’est là qu’est l’os, Majesté ! Il reste à l’esclave à découvrir sa liberté… À comprendre que

la liberté de son maître dépend surtout de la reconnaissance qu’il lui accorde comme esclave,

de la reconnaissance aussi de son propre statut d’esclave.

_ Reconnaissance ? Quelle reconnaissance ?

_ Il faut simplement que l’esclave découvre à quel point le maître dans sa maîtrise dépend de

lui en toute chose ! Hegeli, Hölderli, en place ! voici que Hegeli a des habitudes de maître, et

comme l’autre n’en a pas et est impressionné, c’est ainsi que Hegeli maître devient. Regardez

le fanfaronner ! Mais Hegeli n’en est pas moins dépendant de Hölderli, qu’il ne cesse de

prendre à témoin des qualités qui font de lui son maître ! Sa conscience libre a besoin, pour

exprimer sa liberté, d’une conscience dans une certaine mesure asservie ou niée, celle de

Hölderli – et cette dernière conscience, dans son entêtement à être et à servir, n’est jamais

tout à fait servile, tout à fait aliénée, puisqu’elle détient les clefs de sa propre liberté ! La

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%