L Modifications récentes de la responsabilité médicale en matière civile

Au plan civil, les bases de la responsabilité médicale tirent leur

fondement :

3De la règle initiale du Code civil, de 1804, avec l’idée que

“chacun est garant de son fait” (de Greuile). Deux articles sont

fondamentaux :

larticle 1382 : “Tout fait quelconque de l’homme qui cause à

autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé

à le réparer”.

larticle 1383 : “Chacun est responsable du dommage qu’il a

causé, non seulement de son fait, mais aussi par négligence ou

encore par son imprudence”.

3Et en pratique, depuis 1936, du contenu de l’arrêt du 20 mai

1936 de la Cour de cassation (arrêt Mercier) qui va bouleverser

la responsabilité médicale civile en la définissant comme

“contractuelle” : “...attendu qu’il se forme entre le médecin et son

client un véritable contrat comportant l’engagement, sinon bien

évidemment de guérir le malade, (...) du moins de lui donner des

soins non pas quelconques (...) mais consciencieux, attentifs, et

réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux

données acquises de la science”. L’arrêt ajoute, pour compléter

de façon incontestable le cadre juridique qu’il crée ainsi entre

médecin et patient, que “ (...) la violation, même involontaire, de

cette obligation contractuelle, est sanctionnée par une responsa-

bilité de même nature, c’est-à-dire contractuelle”. La relation

entre le patient et son médecin devient donc un contrat, de fait,

et tout litige est alors régi par l’aspect contractuel de cette rela-

tion dans toutes ses applications. À quelques détails près, c’est

toujours elle qui, près de 70 ans plus tard, réglemente les rapports

juridiques entre le patient et son médecin.

3Le plaignant doit prouver :

– qu’il y a eu faute,

– qu’il y a eu dommage, et qu’il existe une relation de causalité

“directe, totale et certaine” entre la faute et le dommage consti-

tué.

Telles sont les règles de base de la responsabilité médicale en

matière civile. Des éléments récents, tant jurisprudentiels que

législatifs, sont venus bouleverser ce paysage.

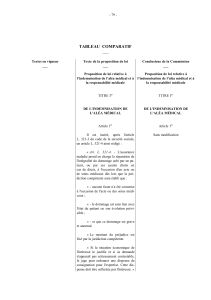

PRÉSOMPTION DE RESPONSABILITÉ

L’arrêt de la Cour de cassation du 21 mai 1996 introduit la notion

de présomption de responsabilité à l’encontre du médecin ou

d’une personne morale : “(...) Une clinique est présumée res-

ponsable d’une infection contractée par un patient lors d’une

intervention pratiquée dans une salle d’opération, à moins de

prouver l’absence de faute de sa part”. Ce principe sous-entend

une implication “par défaut”.

Initialement, seuls les praticiens dont il était prouvé qu’ils étaient

fautifs étaient condamnables. Depuis cet arrêt, la charge de la

preuve est inversée, et ce n’est plus au demandeur de prouver

qu’il y a eu une faute, mais au praticien ou à la clinique à prou-

ver qu’il n’y en a pas eu, en démontrant que toutes les mesures

avaient été prises en vue d’assurer la meilleure sécurité pour pré-

venir l’apparition d’une infection.

On en vient tout naturellement à la notion d’obligation de sécu-

rité, se situant en fait à mi-chemin entre l’obligation de moyens

La Lettre du Cardiologue - n° 370 - décembre 2003

43

VIE PROFESSIONNELLE

l

M. Bernard*

* Expert près la cour d’appel de Paris, spécialisé en matière de Sécurité

sociale.

E-mail : michel.bernard30@libertysurf.fr

Modifications récentes

de la responsabilité médicale

en matière civile

L

a responsabilité médicale est un domaine en pleine évolution actuellement. Il n’est plus question aujourd’hui

d’envisager d’exercer notre profession sans un minimum de connaissances juridiques. L’évolution des mentalités et

le nombre des plaintes déposées par nos patients sont pour cela un sérieux aiguillon... Des changements fondamentaux

intervenus ces dernières années nous rendent indispensables l’approche et la compréhension d’un minimum de règles de

droit médical auxquelles nous ne sommes pas habitués, mais que nous devons impérativement connaître. C’est d’abord

la question de la responsabilité civile qui est abordée ici, à l’occasion de changements récents et fondamentaux.

La Lettre du Cardiologue - n° 370 - décembre 2003

44

et l’obligation de résultat. Toutes les précautions doivent être

prises pour qu’il n’y ait pas d’infection (obligation de moyens),

et l’absence de preuve d’une attention particulière pour éviter la

contamination constitue finalement un manquement à une obli-

gation de résultat (d’asepsie)...

Cette décision de 1996 a vu l’apparition des CLIN (comités de

lutte contre l’infection nosocomiale) au sein des établissements

de soins, publics ou privés, destinés à organiser la lutte anti-infec-

tieuse, tant bactérienne que virale, dans les divers lieux de l’éta-

blissement, et assurer également l’éducation du personnel de

soins, médical et paramédical. Elle a bouleversé l’approche du

risque infectieux nosocomial.

L’OBLIGATION D’INFORMATION

Par l’arrêt Hedreul du 25 février 1997, la Cour de cassation remet

en question le sens de la charge de la preuve de l’information.

“Le médecin est tenu d’une obligation d’information à l’égard

de son patient, avant une intervention chirurgicale notamment,

devant être en mesure de rapporter la preuve de la bonne exécu-

tion de cette obligation”. Le patient, victime d’une perforation

colique secondaire à une polypectomie, avait poursuivi son méde-

cin non pour erreur technique ou incapacité professionnelle, mais

pour le fait qu’il avait estimé ne pas avoir été prévenu qu’il cou-

rait un tel risque. Peu après la publication de cet arrêt, il était

considéré que “si cette décision devait être suivie ultérieurement,

elle poserait le problème de la preuve à apporter au cas où une

instance judiciaire se poserait, et créerait inéluctablement un cli-

mat de suspicion et de défiance entre le médecin et son patient”.

Six ans après, nous savons tous à quoi nous en tenir sur ce sujet,

et après avoir pris connaissance des nombreuses recommanda-

tions émanant de nos sociétés savantes, nous récoltons la preuve

de cette information dès que le geste que nous envisageons fait

courir un certain degré de risque au patient, et de fait... à nous-

mêmes !

On peut constater une alternance régulière des prises de position

dans ce domaine depuis 1815 ; la situation créée par cet arrêt

Hedreul constitue, certes en apparence, un simple retour à une

situation antérieure, mais, dans un contexte incontestable de “judi-

ciarisation” dans l’esprit de la population et par voie de consé-

quences, un impératif accru de précautions de la part du prati-

cien.

La Cour de cassation précise en octobre 1998 que “hormis les

cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être

informé, (le médecin) n’est pas dispensé de cette obligation par

le seul fait que ces risques ne se réalisent qu’exceptionnelle-

ment”. Toutefois, la Cour de cassation précise également (14 mai

1997) “qu’un médecin n’est pas tenu de réussir à convaincre son

patient des dangers de l’acte médical qu’il demande”.

La preuve de cette information sera au mieux écrite, le témoi-

gnage d’un tiers pouvant pour de multiples raisons être considéré

comme non recevable. Il ne s’agit pas de s’exonérer de toute res-

ponsabilité relative à l’acte concerné, mais de pouvoir prouver

que l’information sur les risques encourus a été valablement don-

née au patient.

Reconnaissance d’information par le patient, courrier adressé au

patient, éventuellement en recommandé avec AR dans certains

cas très précis, courrier au confrère venant compléter un coup de

téléphone, apparaissent comme des solutions recevables à adap-

ter à chaque situation.

OBLIGATION DE MOYENS,

OBLIGATION DE RÉSULTAT

lUne obligation de moyens impose d’utiliser tous les moyens

dont on dispose pour tenter de parvenir à un résultat satisfaisant,

diagnostique ou thérapeutique.

lUne obligation de résultat fait courir le risque de l’engage-

ment de la responsabilité dès lors que le résultat n’est pas atteint.

lUne obligation de sécurité de résultat concerne les matériels

utilisés pour un acte d’investigation ou de soins (Cass, 1re civ, 09-

11-1999) et fait courir le risque de l’engagement de la responsa-

bilité, au cas où un dommage est intervenu alors que le contrat

consistait à assurer la sécurité de son patient, cette sécurité ayant

de fait été mise en défaut.

L’obligation pour le médecin est évidemment une obligation de

moyens et non de résultat, sauf cas particuliers. Ce point est sans

ambiguïté dans l’esprit de la Cour de cassation. Toutefois, il faut

rappeler que dans le domaine médical, l’obligation de sécurité

n’existe que par le fait des choses utilisées, et ne s’applique en

aucune manière aux actes accomplis, la Cour de cassation vou-

lant fondamentalement conserver à la pratique médicale le prin-

cipe de l’obligation de moyens.

La cour d’appel de Paris, en janvier 1999, a considéré qu’à l’obli-

gation de moyens qui s’applique de façon générale en matière

de responsabilité contractuelle entre le patient et son médecin,

peut se voir substituer une obligation de “sécurité résultat”, le

praticien ayant une obligation de sécurité à l’égard de son patient.

Les juges de cette cour ont estimé que lorsqu’un dommage est

causé au patient et que ce dommage est sans rapport avec l’état

antérieur de ce dernier, non plus qu’avec l’évolution prévisible

de cet état, le praticien est tenu de réparer le dommage, même

en l’absence de faute, au nom de cette obligation de “sécurité-

résultat”.

Le concept de “faute virtuelle” est abordé par un arrêt de la Cour

de cassation du 23 mai 2000, qui estime que lorsque le traite-

ment ou l’intervention provoquent un résultat dommageable qui

n’était pas relié à ce traitement ou à cette intervention, le seul

constat de ce résultat dommageable suffit à établir la faute (puta-

tive...) du praticien, sans que la démonstration de cette faute par

la victime soit nécessaire. Le régime de la preuve de la faute se

trouve assoupli au bénéfice du patient. Cette notion de faute vir-

tuelle se calque sur la notion de responsabilité sans faute, non

dans le principe mais dans les conséquences éventuelles pour le

médecin puisque, dans un cas comme dans l’autre, le médecin

est potentiellement la cible d’un postulat acquis a priori de res-

ponsabilité sans erreur. En pratique, il semblerait heureusement

que la mise en jeu de cette “faute virtuelle” soit réservée à des

situations exceptionnelles.

VIE PROFESSIONNELLE

La Lettre du Cardiologue - n° 370 - décembre 2003

45

ALÉA THÉRAPEUTIQUE

“Constitue un aléa thérapeutique la réalisation, en dehors de

toute faute du praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte

médical, et qui ne peut être maîtrisé”. Cette définition est com-

plétée par le président Sargos, qui préside la chambre sociale de

la Cour de cassation : “Événement dommageable survenu au

patient sans qu’une maladresse et plus généralement une faute

quelconque puisse être imputée au praticien et sans que ce dom-

mage se relie à l’état initial du patient ou à son évolution prévi-

sible” ; cette notion d’aléa thérapeutique tire son origine de l’ar-

rêt du Conseil d’État du 9 avril 1993, dit arrêt Bianchi, fondateur

de la jurisprudence dans le domaine: “... lorsqu’un acte médical

nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un

risque dont l’existence est connue mais la réalisation exception-

nelle, et dont aucune raison ne permet de penser que le patient

y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public

est engagée si l’exécution de cet acte est la cause directe de dom-

mages sans rapport avec l’état initial du patient comme avec

l’évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d’une

extrême gravité”.

La première chambre civile de la Cour suprême a cassé le

8 octobre 2000 un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux de

décembre 1998 qui avait condamné un praticien libéral à réparer

un aléa thérapeutique – reconnu par le fait qu’aucune faute n’avait

pu être mise à la charge du praticien concerné. Cet arrêt précisait

que l’aléa ne rentrait pas dans le champ d’application de la res-

ponsabilité contractuelle du médecin, et qu’il était établi que le

dommage subi par le patient relevait non pas d’une faute mais

d’un aléa. La conclusion de cet arrêt était : “attendu qu’en sta-

tuant ainsi alors que (la Cour) avait constaté la survenance, en

dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel inhé-

rent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé (définition

de l’aléa), la cour (d’appel), en condamnant ainsi le médecin à

réparer le préjudice, ) a violé les textes sus-visés, …par ces motifs,

(la Cour de cassation) casse et annule etc.”. Casser un tel arrêt

revient donc ici de la part de la Cour de cassation à rétablir l’ex-

clusive primauté de l’exigence de la faute “prouvée” et non seu-

lement “supposée” ou... “par défaut”, comme étant la condition

sine qua non de la mise en jeu de la responsabilité médicale et de

la réparation. L’aléa thérapeutique, exempt par définition de faute

médicale, va voir son indemnisation, grâce à la loi du 4 mars 2002

se mettre en place dans des dispositions qui sont détaillées ci des-

sous.

L’ARRÊT PERRUCHE ET LA LOI DU 4 MARS 2002

Dans son arrêt du 17 novembre 2000, la Cour de cassation recon-

naît à Nicolas Perruche le droit d’être indemnisé pour le préju-

dice d’être né handicapé, la faute relevant d’un manquement du

médecin, fautif en matière civile. Une erreur d’évaluation d’un

résultat de sérologie de rubéole chez Madame P. ne permet pas

de l’avertir valablement du développement de la maladie chez

elle alors qu’elle est enceinte, et, de fait, du risque de rubéole

congénitale pour l’enfant qu’elle porte. Madame P. reprochera de

n’avoir pas été informée de cette situation et de ne pas avoir eu

la possibilité de recourir à une interruption thérapeutique de gros-

sesse. L’instance engagée devant le TGI puis la cour d’appel

au nom de l’enfant verra son épilogue le 17 novembre 2000, la

Cour de cassation reconnaissant à Nicolas Perruche, né lourde-

ment handicapé, “l’existence d’un préjudice par le fait d’être né”,

alors qu’une ITG pratiquée par sa mère lui aurait... évité (!) le

préjudice de cette vie handicapée. Lors de sa publication, cet arrêt

Perruche avait suscité un véritable tollé dans le monde médical.

Le législateur s’est senti tenu de légiférer dans ce domaine. Cette

disposition judiciaire est maintenant contrée par l’article premier

de la loi du 4 mars 2002, dite … loi “anti-Perruche” : “Nul ne

peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance”.

La loi du 4 mars 2002, en outre :

3Réaffirme la nécessité d’une faute pour mettre en jeu la res-

ponsabilité professionnelle du médecin.

3Rappelle la présomption de responsabilité en matière d’infec-

tion nosocomiale sauf “preuve d’une cause étrangère”, propul-

sant une nouvelle fois sur le devant de la scène la notion d’ “obli-

gation de sécurité de résultat”, ces dispositions étant reprises

et précisées dans la loi du 30 décembre 2002.

3Rappelle l’impérative nécessité d’une assurance profession-

nelle en responsabilité souscrite par le médecin, et adaptée à son

mode d’exercice.

3Permet l’indemnisation de l’aléa thérapeutique dont la défini-

tion est donnée plus haut, et pour lequel le juge administratif avait

seul admis la possibilité (CE, 30/07/1997, Aff KRESS, IPP

>70%).Cette possibilité est désormais offerte au titre de la soli-

darité nationale, le fonds d’indemnisation ainsi créé étant financé

par l’assurance maladie. Cette disposition ne pourra s’appliquer

qu’en cas de “conséquences d’une certaine gravité”, dont les

modalités seront définies par décret.

3Fixe à dix ans la prescription antérieurement trentenaire en

matière civile, le délai débutant à la consolidation du dommage.

3Crée la Commission de conciliation et d’indemnisation,

prévue pour émettre un avis sur le principe et le montant d’une

indemnisation, et qui peut recourir à un expert, le recours à

un juge n’étant prévu que pour contester l’avis initialement

donné, et constituant par ailleurs un espace de conciliation

réunissant des représentants de divers horizons, profession-

nels de la santé, juristes, usagers de la santé, membres de

l’ONIAM (cf. infra).

Cette loi du 4 mars 2002 prévoit, en outre, de nombreuses autres

dispositions, qui concernent la question du secret médical, de

l’accès au dossier, de la discrimination sociale, de dignité

humaine, de l’information, du consentement, et globalement des

droits du malade.

LA LOI DU 30 DÉCEMBRE 2002 EN MATIÈRE

CIVILE

Toute récente adaptation de la notion de responsabilité médicale,

ce texte est l’occasion de quelques mises au point ou modifica-

tions :

VIE PROFESSIONNELLE

La Lettre du Cardiologue - n° 370 - décembre 2003

46

3Distinction entre les divers degrés de gravité des infections

nosocomiales, les plus sévères ouvrant droit à réparation au titre

de la solidarité nationale pour les dommages résultant d’infec-

tions ayant généré des incapacités permanentes supérieures à

25 % (3 % des cas) ou un décès, les autres étant prises en charge

par les assureurs. L’ONIAM (Office national d’indemnisation des

accidents médicaux) garde toutefois la faculté d’un recours à l’en-

contre de l’auteur si le dommage relève “d’un manquement carac-

térisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en

matière de lutte contre les infections nosocomiales”.

3Indemnisation par l’ONIAM des victimes d’actes relevant de

l’intervention d’un professionnel ou d’un établissement de soins

hors de son champ d’activité (actes réalisés en situations excep-

tionnelles, antérieurement non pris en charge par l’assureur).

3Adaptation des contrats de responsabilité civile, avec une

extension dans le temps de la prise en charge de la garantie.

Que de bouleversements depuis 1936 et depuis la qualification

contractuelle de la relation entre le médecin et son patient, cet

arrêt Mercier venant lui-même révolutionner le principe même

de la responsabilité médicale, en en fixant les bornes par le simple

fait de sa définition contractuelle ! L’obligation de moyens doit

rester le grand cadre de raisonnement et d’évaluation de la res-

ponsabilité professionnelle ; ce principe est d’ailleurs réaffirmé

à chaque occasion par les arrêts de la Cour suprême, notamment

par l’arrêt du 8 novembre 2000. Cependant, l’arrêt du 21 mai

1996 sur la présomption de responsabilité en matière d’infection

nosocomiale et celui du 25 février 1997 sur l’inversion de la

charge de la preuve en matière d’information au patient restent

fondamentaux.

Étonnant enfin, cet arrêt Perruche si... controversé puis si contesté,

au point qu’il suscitera l’émergence de la “loi du 4 mars 2002”,

dite aussi “loi anti-Perruche” (!), qui affirmera que “nul ne peut

se prévaloir d’un préjudice du seul fait d’être né”... L’idée d’une

responsabilité sans faute risque de progresser dans l’avenir, ainsi

que le laissent envisager certaines prises de position du Conseil

d’État, concernant une obligation de résultat relative au matériel

utilisé pour les actes d’investigation ou de soins ; elle se devrait

alors d’être très encadrée et très limitative.

Nous devons donc naviguer “ aux instruments”, non plus seule-

ment entre nos obligations scientifiques et éthiques, mais au

milieu des risques grandissants d’écueils judiciaires. Des pré-

cautions complémentaires, comme la mise en place des CLIN, la

preuve de l’information, notamment, doivent nous aider à être...

aussi peu attaquables que possible, dans un contexte où l’“amé-

ricanisation” de l’esprit de quelques-uns de nos concitoyens en

matière de droit à indemnisation du dommage fait courir à la

médecine et à ses acteurs des risques importants. n

Bibliographie

1. Arrêt Perruche, Cour de cassation, 17 novembre 2000.

2. Bernard M, Bernard G. Histoire de la responsabilité médicale, Rev Fr Domm

Corp 1997 ; 2 : 133-45.

3. Clément C. Obligation d’information médicale : les divergences des juges

administratif et civil. Petites affiches 1999 ; 388 (114) : 12-4.

4. Code de déontologie médicale. Conseil national de l’Ordre des Médecins,

1995.

5. Coursier P. Bilan et perspective du droit de la responsabilité médicale en

matière civile et administrative. Revue médicale de l’assurance maladie 2000 ;

3 : 55-63.

6. Hocquet-Berg S. Les médecins sont tenus d’une obligation de sécurité-résul-

tat. Gazette du Palais 7-8 Mai 1999 : 20-5.

7. Loi n° 2002-303, dite “Loi du 4 mars 2002”.

8. Malicier D. Responsabilité médicale pénale, civile, administrative et discipli-

naire. Rev Prat 2001 ; 51 : 1001-6.

9. Malicier D, Achache P, Fanton L, Miras A. Perspective sur la responsabilité

sans faute. Journal de Médecine légale et droit médical 1999 ; 42 : 657-60.

10. Mazières P. Le médecin n’est pas coupable des coups du sort. Médecine et

Droit 2001 ; 47 : 2-9.

11. Paley-Vincent C. Responsabilité du médecin. In : Droit médical pratique.

Masson ed. Mai 2002.

12. Pansier J. Présentation de la loi du 30 décembre 2002 sur la responsabilité

médicale. Gazette du Palais 10 et 11 janvier 2003 : 5-8.

13. Penneau M, Rouge C. Responsabilité médicale : où va-t-on ? Ann Med Leg

1999 ; 42 (3) : 231-8.

14. Rouge-Maillart C, Pessaux P, Jousset N, Hubert N, Gosset D, Penneau M.

L’obligation de moyens et l’obligation de résultat. Presse Med 2001 ; 30 (28) :

1380-3.

15. Roy Ph. Responsabilité civile : les chirurgiens d’abord, les généralistes

aussi. Quotidien du Médecin 1998 ; 6371 : 27.

16. Sargos P. Responsabilité des médecins, aléa thérapeutique et obligation de

sécurité de résultat. Experts CEJ déc 2000 ; 49 : 25-6.

17. Sicot C. Y a-t-il un recours après une plainte injustifiée contre un médecin.

Concours médical 1997 : 314-5.

18. Vayre P. Le médecin expert judiciaire face aux données acquises de la juris-

prudence administrative et civile concernant l’aléa. Médecine et Droit 2002 ; 54 :

15-8.

VIE PROFESSIONNELLE

1

/

4

100%