réunion c Actualités en transplantation cardiaque à l’AHA

i

Le Courrier de la Transplantation - Volume VIII - n

o 2 - avril-mai-juin 2008

94

congrès

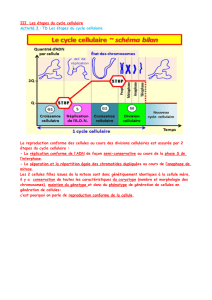

Actualités en transplantation cardiaque à l’AHA

American Heart Association, Orlando (Floride), 4-7 novembre 2007,

sessions scientiques

* Service de chirurgie cardiovasculaire et laboratoire

de recherches biochirurgicales (LRB), hôpital euro-

péen Georges-Pompidou, Paris.

A

u niveau mondial, il existe trois

événements annuels majeurs

en cardiologie. Ils sont orga-

nisés respectivement par l’American

College of Cardiology (ACC), l’Euro-

pean Society of Cardiology (ESC) et

l’American Heart Association (AHA).

Le congrès de l’AHA est probablement

le plus important en termes de partici-

pation (en égalité progressive avec celui

de l’ESC), et sur le plan scientique,

avec des centaines de communica-

tions, sous forme de sessions orales,

de séminaires, how-to sessions, best of

sessions, sessions plénières, questions

aux experts, controverses ou posters.

Des late breaking clinical trials permet-

tent de connaître en avant-première les

résultats des grands essais thérapeutiques

mondiaux.

Le congrès de l’AHA est toujours très

enrichissant. Son édition 2007 a permis,

comme celles des années précédentes,

de progresser dans les connaissances et

les applications de nouveaux traitements

cardiologiques, et cette progression, si

elle n’est pas toujours “médiatique”, est

tout aussi utile pour les cardiologues.

En effet, les résultats des grands essais

ne sont pas une fin en soi et doivent

s’intégrer dans la pratique cardio-

logique quotidienne, cette intégration

étant souvent progressive et justiant

des études complémentaires indispen-

sables. Les enjeux des grands essais

communiqués sont parfois importants

sur le plan thérapeutique, par exemple :

les statines conrmeront-elles leur entrée

dans l’arsenal thérapeutique contre l’in-

sufsance cardiaque ? peut-on utiliser

la resynchronisation chez les patients à

QRS ns ? doit-on associer la biologie

cellulaire aux techniques d’ingénierie

tissulaire pour améliorer les résultats

de la transplantation cellulaire dans la

maladie ischémique ?

En dehors de ces grands essais, tous les

aspects de la cardiologie ont été abordés

lors de ce congrès, avec trois grandes

rubriques : “Basic Science”, axée sur

les sciences fondamentales, “Clinical

Science” et “Population Science”, d’un

grand intérêt pour les cardiologues

cliniciens.

Certains thèmes ont conservé une place

de choix : l’insufsance cardiaque et la

maladie coronaire dans tous ses aspects

(fondamentaux, cliniques, diagnostiques

et thérapeutiques). Il faut souligner les

nombreuses communications portant sur

le génome et la thérapie cellulaire, avec

des perspectives cliniques imminentes.

La chirurgie de la maladie ischémique

coronarienne semble bénéficier d’un

regain d’intérêt (suite aux controverses

suscitées par les stents actifs). Mais de

nouvelles questions se posent : les stents

biorésorbables, en plein développement,

pourront-ils prévenir la resténose sans

majorer le risque de thrombose ? Si

les bonnes conditions mécaniques, de

biorésorption et de biocompatibilité

sont au rendez-vous, ils pourraient bien

devenir la solution idéale en permettant

dans un deuxième temps la réalisation

de pontages chirurgicaux sans difcultés

techniques majeures.

La brillation auriculaire, l’imagerie

cardiovasculaire et le traitement percutané

des maladies valvulaires ont également

fait l’objet de plusieurs communications.

Une série de 100 patients (âge moyen :

83 ans) traités par une équipe canadienne

a bénécié de la pose d’une bioprothèse

valvulaire aortique par voie transarté-

rielle et transapicale (par minithoraco-

tomie). Dans les cas où la sténose a été

franchie et la valve posée, des succès

sur 91 % des cas ont été rapportés ; la

mortalité était de 15 % à 30 jours. Il faut

souligner que, pour ce type de patients,

l’espérance de vie est courte en l’absence

de geste thérapeutique salvateur.

Les avancées technologiques en imagerie

cardiovasculaire, avec l’apparition

du scanner à 64 barrettes, apportent

aujourd’hui un moyen non invasif de

visualiser les lésions coronaires. De

même se développent des études auto-

matisées des déformations myocardiques

par doppler et des évaluations de la fonc-

tion ventriculaire gauche en 3 dimen-

sions utilisant des échocardiographies en

temps réel avec des méthodes de speckle

tracking.

insuffisAnce cArdiAque

✓ Prescrire une statine chez des patients

âgés présentant une insuffisance

cardiaque d’origine ischémique est

une question d’actualité. De nouvelles

données de l’étude CORONA (étude

J.C. Chachques*●

CT N°2 2008.indd 94 30/06/08 18:35:30

i

Le Courrier de la Transplantation - Volume VIII - n

o 2 - avril-mai-juin 2008

95

congrès

randomisée contre placebo) ont montré

qu’ajouter une statine au traitement

optimisé de l’insuffisance cardiaque

n’améliorait pas de façon signicative

le pronostic des patients souffrant d’in-

sufsance cardiaque avancée, car cela

n’inversait ni n’empêchait la détériora-

tion d’un cœur défaillant.

✓ L’étude RethinQ a évalué l’apport de

la resynchronisation chez des insufsants

cardiaques à QRS ns (< 120 ms) chez

172 patients souffrant d’insuffisance

cardiaque de classe III ayant un dé-

brillateur implantable. Pendant 6 mois,

la fonction resynchronisation a été

supprimée chez la moitié des patients.

Il n’y a pas eu de différence signica-

tive entre les 2 groupes, en termes de

poussées nécessitant une thérapie intra-

veineuse, malgré une tendance en faveur

de la resynchronisation.

✓ Le dilemme du maintien du rythme

ou de la fréquence chez l’insuffisant

cardiaque en brillation auriculaire a été

l’objet de l’étude AF-CHF. Après un suivi

de 2 ans, 593 patients du groupe “main-

tien du rythme sinusal” ont été comparés

à 604 patients du groupe “contrôle de la

fréquence ventriculaire”. Le maintien

en rythme sinusal n’apporterait aucun

avantage par rapport au contrôle de la

fréquence ventriculaire dans la brilla-

tion atriale chez les patients en insuf-

sance cardiaque.

strAtégies tHérApeutiques

✓ L’étude COURAGE (Clinical

Outcomes Utilizing Revasculariza-

tion and AGgressive drug Evalua-

tion), présentée durant l’ACC 2007,

avait montré que chez les coronariens

stables la revascularisation associée au

traitement médical optimal ne faisait

pas mieux que le traitement médical

optimal seul. Pendant l’AHA 2007 ont

été présentés les résultats d’une analyse

conduite sur 313 des 2 287 patients

chez qui une évaluation de l’ischémie

par SPECT avait été réalisée avant l’in-

clusion puis à 6 et 18 mois. L’associa-

tion angioplastie + traitement médical

optimal semble supérieure au traitement

médical optimal seul dans la réduction

des ischémies, essentiellement lors-

qu’elles étaient légères à modérées.

Ainsi, cette étude semble démontrer

qu’il faudrait appliquer des stratégies

thérapeutiques adaptées à chaque cas.

✓ Soupçonnant que la complexité des

recommandations puisse être en partie

responsable du faible nombre d’hyper-

tendus contrôlés, une équipe canadienne

a mis en place une étude comparant

de façon randomisée un algorithme

thérapeutique simplié (l’algorithme

STITCH) à celui des recommandations

nord-américaines.

✓ L’arrivée d’un nouvel antiagrégant

plaquettaire, le prasugrel, a fait la une

de l’actualité de l’AHA 2007. Est-il

possible de faire plus en matière d’in-

hibition plaquettaire dans les syndromes

coronariens aigus ? L’essai TRITON-

TIMI apporte une réponse positive, mais

pose le problème du rapport bénéce/

risque. Les résultats fondés sur des

critères primaires sont en faveur du

prasugrel, avec une différence signi-

cative sur les décès cardiovasculaires,

les infarctus et les accidents vasculaires

cérébraux (AVC). Même si le rapport

bénéce/risque est en faveur du prasu-

grel, des analyses post hoc suggèrent

que les patients de moins de 60 kg, de

plus de 75 ans et ceux ayant eu un AVC

ou un accident ischémique transitoire

(AIT) ont un risque d’hémorragie plus

important avec ce médicament.

✓ L’étude FAST-MI a repris les données

de patients hospitalisés en France

pour syndrome coronaire aigu dans

223 centres et suivis pendant 30 jours.

Il apparaît que l’absence de reperfusion

est un facteur de risque indépendant de

mauvais pronostic. La mortalité chez les

diabétiques est bien supérieure à celle

des non-diabétiques.

✓ L’utilisation à visée préventive des

bêtabloquants en phase périopéra-

toire chez des patients à risque cardio-

vasculaire élevé repose sur les résultats

parfois contradictoires d’études de

faible effectif. L’étude POISE est la

première étude majeure mise en place

pour vérier le bien-fondé de cette atti-

tude. Les résultats de cet essai doivent

conduire à ne pas commencer en

routine un traitement bêtabloquant en

périopératoire, ce qui ne remet pas en

question les indications chroniques de

ces médicaments. Il reste à déterminer

si d’autres protocoles de bêtablocage

donneraient de meilleurs résultats et

si des polymorphismes génétiques

peuvent les moduler.

sujets de recHercHe Abordés

✓ Axe de recherche et objet de nombreux

travaux présentés durant l’AHA 2007,

l’immunologie de l’athérosclérose,

considérée aujourd’hui comme un

désordre immunologique chronique, a

été abordée lors de communications.

Les lymphocytes T y jouent un rôle clé,

ouvrant ainsi différentes pistes théra-

peutiques.

✓ Les premiers résultats humains d’un

essai de vaccination antihypertensive

ont été rapportés : ce vaccin, qui cible

l’angiotensine II, a été évalué chez

72 patients.

tHérApie cellulAire

et ingénierie tissulAire :

importAnce de lA “nicHe”

L’intérêt des cellules souches est

aujourd’hui considérable, à la fois sur les

plans cognitif, thérapeutique et écono-

mique. Une nouvelle voie de recherche

est explorée à l’heure actuelle, en parti-

culier pour les cellules souches adultes :

celle des interactions existant entre les

cellules souches et leur environnement

immédiat. Ce dernier rend d’une certaine

façon hommage à la France, puisqu’il

est appelé “niche”.

Ainsi, la solution du problème concer-

nant la survie des cellules souches

CT N°2 2008.indd 95 30/06/08 18:35:30

i

Le Courrier de la Transplantation - Volume VIII - n

o 2 - avril-mai-juin 2008

96

congrès

greffées chez les patients atteints de

cardiomyopathies ischémiques se dirige

vers une nouvelle approche thérapeu-

tique, associant la biologie cellulaire aux

techniques d’ingénierie tissulaire. La

thérapie de régénération myocardique

par le biais de la transplantation cellu-

laire évolue vers des greffons beaucoup

plus composites, associant des cellules,

une matrice extracellulaire et des facteurs

de croissance.

AssistAnce et régénérAtion

myocArdiques utilisAnt

des mAtrices bioArtificielles :

étude mAgnum

L’objectif de la thérapie cellulaire en

cardiologie est de régénérer le myocarde

en implantant des cellules souches

myogéniques ou angiogéniques. Cepen-

dant, il faut tenir compte du fait que, dans

la maladie ischémique, la matrice extra-

cellulaire est aussi pathologiquement

altérée. Ainsi, il a semblé nécessaire aux

investigateurs de cette étude d’associer

un procédé de thérapie cellulaire à des

techniques de génie tissulaire, visant à

améliorer la fonction contractile ainsi

que la matrice extracellulaire, respon-

sable de la géométrie ventriculaire. L’ob-

jectif de l’étude MAGNUM (Myocardial

Assistance by Grafting a New Upgraded

bioarticial Myocardium) a été d’éva-

luer l’intérêt et l’utilité d’associer une

matrice de collagène cellularisée à la

cardiomioplastie cellulaire chez des

patients présentant des séquelles post-

infarctus de myocarde.

Chez 15 patients, d’un âge moyen de

54 ± 3 ans, présentant des séquelles d’in-

farctus ventriculaire gauche avec indi-

cation d’un pontage coronarien unique

dans le but de revasculariser les zones

du ventricule éloignées, des cellules

mononucléées de moelle osseuse ont été

implantées au moment de la chirurgie

effectuée sans circulation extracorporelle

(CEC). Après l’injection de cellules dans

les infarctus, une matrice 3D de colla-

gène type I (dimensions : 7 x 5 x 0,6 cm),

semée préalablement avec la même

quantité de cellules de moelle osseuse,

a été xée sur la surface épicardique

de la zone infarcie. Cette matrice a été

recouverte par une deuxième matrice

non cellularisée.

Les interventions et les évolutions post-

opératoires se sont déroulées sans morbi-

dité ni mortalité (suivi : 15 ± 4 mois).

Des études échocardiographiques et

scintigraphiques ont montré que 52 %

des segments traités présentaient une

amélioration de la contractilité ventri-

culaire. Les volumes télédiastoliques

du ventricule gauche (VG) sont

descendus de 142 ± 24 ml à 117 ± 21 ml

(p = 0,03). La fraction d’éjection du VG

a été améliorée de 25 ± 7 % à 33 ± 5 %

(p = 0,04). Des paramètres de fonction

diastolique ont montré des améliorations

signicatives.

La conclusion de cette étude est que les

patients présentant des cicatrices d’in-

farctus de myocarde, traités par l’asso-

ciation de cardiomyoplastie cellulaire

et d’implant d’une matrice de collagène

cellularisée au cours de la chirurgie de

revascularisation myocardique, ont

montré des améliorations fonction-

nelles et hémodynamiques. Ce procédé

d’ingénierie tissulaire semble renforcer

la paroi ventriculaire pathologique

à l’aide de tissus viables et limiter le

remodelage postischémique, augmentant

ainsi l’efcacité de la cardiomyoplastie

cellulaire.

vers le myocArde bioArtificiel

Des études expérimentales ont été

présentées par O. Schussler et al.

(HEGP, Paris), montrant l’améliora-

tion de la biofonctionnalité de matrices

en collagène, semées avec des cellules

souches, grâce à l’incorporation du

peptide d’adhésion RGD (arginine-

glycine-aspartate).

Il est bien connu que la plupart des

cellules s’attachent à une matrice

extracellulaire qui constitue la trame

des tissus, et cet attachement est néces-

saire à leur propre survie. Les cellules

adhèrent par des récepteurs, les inté-

grines (protéines hétérodimériques

transmembranaires). Plus de 25 inté-

grines sont connues, et beaucoup (en

particulier les intégrines 1 et 3) se lient

à des composants de la matrice extracel-

lulaire. Certaines, dont le prototype est

la bronectine, contiennent le tripeptide

Arg-Gly-Asp.

trAitement cHirurgicAl

des cArdiomyopAtHies sévères

du ventricule droit

Tandis que, pour le traitement de l’in-

suffisance VG, plusieurs alternatives

pharmacologiques et chirurgicales exis-

tent, l’insufsance ventriculaire droite

(VD) reste une pathologie difcilement

contrôlable. Le rôle du VD a été sous-

estimé dans le passé : des études récentes

ont montré que, plus qu’un conduit, il

est une pompe possédant des fonc-

tions systolique et diastolique. Pour les

malades présentant une défaillance du

VD associée à une insufsance de la

valve tricuspide, les résultats de la plastie

ou du remplacement valvulaire isolé sont

parfois décevants. Une étude présentait

la réalisation d’une cardiomyoplastie

(CMP) antérieure pour améliorer la fonc-

tion du VD, associée à une plastie de la

valve tricuspide.

Dix patients ont bénécié d’une CMP

due à une insufsance du VD. La série

comprend 7 hommes et 3 femmes

avec une moyenne d’âge de 42 ans

(15 à 63 ans). L’étiologie de l’insuf-

fisance du VD était, pour 7 cas, une

dysplasie ventriculaire droite arythmo-

gène, pour 2 cas, une cardiomyopathie

ischémique et, pour un cas, une maladie

de Uhl. Tous les patients, excepté un

cas de cardiomyopathie ischémique,

présentaient une insuffisance de la

valve tricuspide. Neuf étaient en classe

fonctionnelle (NYHA) III et un en clas-

se IV. La fraction d’éjection moyenne du

VD était de 17 ± 6 % et celle du VG de

41 ± 12 %. Huit sujets ont bénécié d’une

CMP antérieure utilisant le muscle grand

CT N°2 2008.indd 96 30/06/08 18:35:31

i

Le Courrier de la Transplantation - Volume VIII - n

o 2 - avril-mai-juin 2008

97

congrès

dorsal gauche associée à une plastie de

la valve tricuspide, un sujet d’une CMP

avec un remplacement valvulaire et le

dernier d’une CMP isolée. À la suite du

remplacement ou de la plastie valvu-

laire, le muscle grand dorsal gauche a

été placé autour du VD, sa partie distale

xée au diaphragme (cardiomyoplastie

antérieure), et il a ensuite été électro-

stimulé.

Le suivi à 15 ± 3,8 ans a montré dans

tous les cas une amélioration de la classe

fonctionnelle et de la fonction du VD.

Sept patients ont une remarquable qualité

de vie : 6 sont en classe fonctionnelle I

et 1 en classe II. La fraction d’éjection

moyenne du VD est de 32 ± 8 % et celle

du VG de 51 ± 9 %. Un patient est décédé

en postopératoire (infection) et 2 autres

sont décédés respectivement 45 jours et

7 années après la CMP, à la suite respec-

tivement d’une complication digestive et

d’un AVC (brillation auriculaire sans

traitement anticoagulant à cause d’une

cirrhose hépatique) ; la dernière patiente

était en NYHA classe fonctionnelle II.

Les résultats à long terme de cette étude

semblent encourageants, les décès

n’étant pas liés à la fonction du VD

ni aux troubles du rythme. La classe

fonctionnelle et la fonction du VD ont

été améliorées dans tous les cas. Les

effets de la CMP peuvent être liés à la

compression systolique du VD et à la

limitation de la dilatation ventriculaire

(remodelage positif), qui pourrait

réduire la tension pariétale ainsi que

l’excitabilité de bres myocardiques. En

conclusion, cette présentation suggère

que la cardiomyoplastie ventriculaire

droite est une vraie alternative ou un

“biological bridge to heart transplan-

tation” pour les patients présentant une

cardiomyopathie du VD avec une fonc-

tion ventriculaire gauche relativement

préservée. ■

Le message d’espoir d’un géant

du rugby

Joueur d’exception, le rugbyman néo-

zélandais Jonah Lomu doit la vie à une

greffe rénale. Elle lui a aussi permis de

revenir au plus haut niveau de son sport

favori. Au-delà de sa propre histoire, il

témoigne aujourd’hui en faveur de tous

ceux qui sont atteints d’une maladie

grave.

À l’occasion d’une conférence de presse

organisée à Paris par les laboratoires Roche*,

Jonah Lomu, l’un des joueurs mythiques

des All Blacks, la célèbre équipe nationale

néo-zéolandaise de rugby, est venu témoi-

gner de ce que représente le combat face

à une maladie grave. Début 2003, alors au

sommet de son art de joueur et première

star internationale du rugby, Jonah Lomu

doit abandonner la compétition de façon

prématurée, à l’âge de 28 ans. Une patho-

logie rénale grave et rare, diagnostiquée une

dizaine d’années auparavant, le contraint à

entamer une dialyse durant 8 heures par nuit,

6 nuits par semaine. Sa maladie s’aggrave

d’une neuropathie sévère des genoux qui

rend la marche difcile. Ainsi, en 2004, cette

force de la nature de 1,95 m pour 120 kg,

recordman du nombre d’essais marqués lors

d’une coupe du monde de rugby, se hisse

péniblement sur scène lors de la remise des

prix Halberg qui récompensent des sportifs

néo-zélandais.

Pourtant, aujourd’hui, Jonah Lomu ne traîne

plus les pieds. Grâce à un programme dras-

tique d’exercices physiques incluant course

à pied, boxe et gymnastique intense, il n’est

plus diminué par les lésions atteignant ses

terminaisons nerveuses. Cette “résurrection”,

il la doit à une transplantation rénale. Grâce

au don d’un reporter radio de Wellington,

Grant Kereama, ami de Jonah Lomu, ce

dernier prote aujourd’hui d’une qualité de

vie qu’il n’envisageait plus. La greffe lui a

également offert la chance de réaliser son

rêve : jouer à nouveau au plus haut niveau.

Le 4 juin 2005, moins d’un an après sa greffe,

Jonah Lomu fait son retour sur les terrains

de rugby à l’occasion du jubilé d’un autre

joueur, Martin Johnson. Après une saison

dans un club gallois, c’est en Nouvelle-

Zélande qu’il poursuit désormais son rêve

en participant au championnat national.

Jonah Lomu n’oublie pas pour autant d’où il

revient. C’est pourquoi il tient à témoigner

pour tous les patients atteints d’une maladie

grave et à leur délivrer un message d’espoir :

“Ma passion pour le rugby, j’ai bien failli

ne plus la vivre”, a-t-il expliqué lors de sa

venue à Paris. “Je me suis posé beaucoup

de questions sur mes chances de guérison.

Aujourd’hui, j’ai obtenu les réponses. C’est

une question de volonté, bien évidemment.

Mais sans don d’organe, sans donneur,

sans médicaments, sans médecins, sans

chercheurs, je n’aurais pas retrouvé une

vie normale.” Jonah Lomu a donc souhaité

s’engager en faveur du don d’organe et

de la recherche pharmaceutique. “Je sais

qu’en France la liste d’attente pour avoir un

greffon est longue et qu’il faut développer

le don du vivant. En France, 8 % des greffes

rénales sont réalisées par des donneurs

vivants, contre 54 % en Nouvelle-Zélande.

Aujourd’hui, mon vœu le plus cher est que la

France batte son record de greffes d’organes

comme elle a battu l’équipe des All Blacks

l’année dernière lors de la dernière Coupe

du monde de rugby !”

F. Fontenay

* Conférence de presse des laboratoires Roche

du 28 mars 2008 sur le thème “Star ou anonyme,

mêmes questions, mêmes parcours, mêmes

espoirs… face à la maladie grave”.

Communiqués des conférences de presse, symposiums, manifestations organisées par l’industrie pharmaceutique

NOUVELLES DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

CT N°2 2008.indd 97 30/06/08 18:35:33

1

/

4

100%