D3521.PDF

Original : anglais

Octobre 2006

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC CHARGÉ DE LA LISTE OIE DES MALADIES

DES ANIMAUX AQUATIQUES – « ÉQUIPE CRUSTACÉS » MANDATÉE POUR LE CODE

SANITAIRE POUR LES ANIMAUX AQUATIQUES DE L’OIE

Bergen (Norvège) – les 9, 13 and 14 octobre 2006

______

Le Groupe ad hoc chargé de la liste OIE des maladies des animaux aquatiques – « Équipe crustacés » mandatée

pour le Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE (dénommé ci-après le « Groupe ad hoc ») s’est

réuni à Bergen (Norvège) les 9, 13 et 14 octobre 2006.

Le Docteur Francesco Berlingieri, Adjoint au Chef du Service du commerce international, a accueilli les

membres du Groupe ad hoc au nom du Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, et les a remerciés de

leur contribution à cette mission de l’OIE.

La liste des membres du Groupe ad hoc et des autres participants à la réunion figure à l’annexe I, et l’ordre du

jour adopté à l’annexe II.

1. Commentaires des Pays Membres à propos des maladies visées dans l’article 1.2.3.3.

Le Groupe ad hoc a discuté les commentaires de la Thaïlande suggérant la suppression de la baculovirose

sphérique (baculovirus spécifique de Penaeus monodon) (MBV) et de la baculovirose tétrahédrique

(Baculovirus penaei) (BP) de la liste figurant à l’article 1.2.3.3.

Le Groupe ad hoc a évalué le MBV par rapport aux critères d’inscription d’une maladie des animaux

aquatiques et estimé que le point A1 de l’article 1.2.2.1. constituait un point fondamental dans

l’appréciation du commentaire de la Thaïlande :

a) Point A1 – La Thaïlande a fait remarquer que les méthodes de gestion (par exemple, lavage des œufs

et mesures d’hygiène systématiques dans les écloseries) permettent d’éliminer le MBV. Elle a

présenté des références à l’appui de sa prise de position. Le Groupe ad hoc a examiné ces références,

ainsi que d’autres publications, y compris un article récent publié par un groupe de recherche

thaïlandais (Chayaburakul K. et coll. (2004). Multiple pathogens found in growth-retarded black tiger

shrimp Penaeus monodon cultivated in Thailand. Diseases of Aquatic Organisms, 60, 89–96.). Selon

cet article, en dépit des méthodes de gestion appliquées dans les écloseries qui permettent d’éliminer

le MBV, la maladie reste présente en Thaïlande avec une prévalence élevée. Le Groupe ad hoc a noté

que le MBV reste également très répandu dans certains autres Pays Membres, et que les entreprises

dans ces pays continuent de considérer que la maladie est à l'origine de pertes de production

importantes.

En conséquence, le Groupe ad hoc recommande que, pour l’heure, le MBV ne soit pas supprimé de la liste

des maladies.

Groupe ad hoc de l’OIE chargé de la liste des maladies des animaux aquatiques – Équipe crustacés/octobre

2006

2

Le Groupe ad hoc a évalué la baculovirose tétrahédrique par rapport aux critères d’inscription d'une

maladie des animaux aquatiques et estimé que les points A1, B6 et B7 de l’article 1.2.2.1. constituaient des

points fondamentaux dans l’appréciation du commentaire de la Thaïlande :

b) Point A1 – La Thaïlande a fait remarquer que les méthodes de gestion appliquées pour le contrôle de

la baculovirose tétrahédrique ont été couronnées de succès dans les écloseries et élevages situés dans

les Amériques. Le Groupe ad hoc est d’accord avec cette appréciation tout en notant toutefois que la

prévalence de la maladie chez les stocks de reproducteurs sauvages faisant l’objet d’un commerce

international reste relativement élevée.

c) Point B6 et B7 – Le Groupe ad hoc a noté que :

i) les données historiques indiquent que la baculovirose tétrahédrique peut être à l’origine de pertes

de production importantes chez Penaeus vannamei ;

ii) cette espèce représente actuellement la principale espèce d’élevage en Asie ;

iii) il existe un volume important d’échanges de ces animaux des Amériques vers l’Asie ;

iv) le virus peut infecter d'autres crevettes pénéïdes asiatiques (Lightner D. (ed.). (1996). A

Handbook of Shrimp Pathology and Diagnostic Procedures for Diseases of Cultured Penaeid

Shrimp. World Aquaculture Society, Baton Rouge, Louisiana, USA, 304 pp.).

Compte tenu des arguments avancés ci-dessus, le Groupe ad hoc estime que la surveillance et le dépistage

de cette maladie restent appropriés et recommande donc que la baculovirose tétrahédrique ne soit pas, pour

l’heure, supprimée de la liste des maladies.

2. Maladies inscrites sur la liste figurant à l’article 1.2.3.3.

Le Groupe ad hoc a pris note du fait que la suppression de la note de bas de page relative à

l’hépatopancréatite nécrosante et à la nécrose musculaire infectieuse figurant dans l’article 1.2.3.3., telle

que proposée dans le rapport de mars 2006 de la Commission des normes sanitaires pour les animaux

aquatiques de l’OIE (dénommée ci-après la Commission des animaux aquatiques), n’a fait l’objet d’aucun

commentaire de la part des Pays Membres. Le Groupe ad hoc recommande la suppression de la mention [à

l’étude] pour l’hépatopancréatite nécrosante et la nécrose musculaire infectieuse.

Le Groupe ad hoc a également pris note qu’aucun commentaire n’a été formulé par les Pays Membres à

propos de l’addition de la maladie des queues blanches, de la parvovirose de l’hépatopancréas et de

l’infection due au virus Mourilyan, qui avait été proposée dans le rapport de mars 2006 de la Commission

des animaux aquatiques (pour obtenir une évaluation complète par rapport aux critères d’inscription, se

reporter à l’annexe XXXVII du rapport précité). Le Groupe ad hoc confirme donc sa proposition d’ajouter

les maladies émergentes suivantes à la liste OIE : maladie des queues blanches, parvovirose de

l’hépatopancréas et infection due au virus Mourilyan.

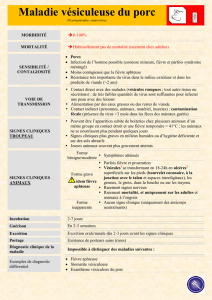

Le Groupe ad hoc a préparé un projet de fiches techniques selon le modèle général utilisé par le Réseau des

centres d’aquaculture de la région Asie-Pacifique (NACA) pour l’infection due au virus Mourilyan et la

myonécrose infectieuse ; ces fiches figurent respectivement aux annexes III et IV. Le Groupe ad hoc a

également préparé une fiche technique sur la maladie des queues blanches fournissant des informations

supplémentaires relatives à sa notification (annexe V).

Afin de fournir aux Pays Membres l'aide nécessaire pour poser le diagnostic de l’hépatopancréatite

nécrosante, de la maladie des queues blanches et de la parvovirose de l’hépatopancréas, tandis que sont

élaborés les chapitres complets du Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals, le Groupe ad hoc a

dressé la liste des références pertinentes relatives aux méthodes de diagnostic accessibles au grand public à

l’annexe VI. Des informations complémentaires sur la maladie des queues blanches peuvent être

consultées sur le site web du NACA:

(http://www.enaca.org/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=23&lid=828).

.../Annexes

Groupe ad hoc de l’OIE chargé de la liste des maladies des animaux aquatiques – Équipe crustacés/octobre

2006

3

Annexe I

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC CHARGÉ DE LA LISTE OIE DES MALADIES

DES ANIMAUX AQUATIQUES – « ÉQUIPE CRUSTACÉS » MANDATÉE

POUR LE CODE SANITAIRE POUR LES ANIMAUX AQUATIQUES DE L’OIE

Bergen (Norvège) – les 9, 13 et 14 octobre 2006

______

Liste des participants

MEMBRES DU GROUPE AD HOC

Président :

Pr Donald V. Lightner

Aquaculture Pathology Section,

Department of Veterinary Science

& Microbiology, University of

Arizona, Building 90, Room 202,

Veterinary Science & Microbiology,

Tucson, AZ 85721

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

Tél. : + (1-520) 621.84.14

Fax : + (1-520) 621.48.99

E-mail : [email protected]

Membres :

Pr Grace Lo

Institute of Zoology, National

Taiwan University, 1, Sec. 4,

Roosevelt Rd.

TAIPEI CHINA

Tél. : (+886-2) 23.63.02.31/22.62

Fax : (+886-2) 23.63.68.37

E-mail : [email protected]

Pr Peter Walker

CSIRO Livestock Industries

Aquaculture and Aquatic Animal

Health

Australian Animal Health

Laboratory AAHL

5 Portalington Road

East Geelong VIC 3220

AUSTRALIE

Tél. : (+61.3) 52.27.51.65

Fax : (+61.3) 52.27.55.55

E-mail : [email protected]

BUREAU CENTRAL DE L’OIE

Dr Bernard Vallat

OIE

Directeur général

12, rue de Prony

75017 Paris

FRANCE

Tél. : 33-(0) 1 44 15 18 88

Fax : 33-(0) 1 42 67 09 87

E-mail : [email protected]

Dr Francesco Berlingieri

Adjoint au Chef

Service du commerce international

OIE

Tél. : 33-(0) 1 44 15 18 88

Fax : 33-(0) 1 42 67 09 87

E-mail : [email protected]

Groupe ad hoc de l’OIE chargé de la liste des maladies des animaux aquatiques – Équipe crustacés/octobre

2006

4

Groupe ad hoc de l’OIE chargé de la liste des maladies des animaux aquatiques – Équipe crustacés/octobre

2006

5

Annexe II

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC CHARGÉ DE LA LISTE OIE DES MALADIES

DES ANIMAUX AQUATIQUES – « ÉQUIPE CRUSTACES » MANDATÉE

POUR LE CODE SANITAIRE POUR LES ANIMAUX AQUATIQUES DE L’OIE

Bergen (Norvège) – les 9, 13 et 14 octobre 2006

______

Ordre du jour adopté

1. Adoption de l’ordre du jour

2. Liste OIE des maladies des animaux aquatiques

a) Prendre en compte les commentaires des Pays Membres à propos de la liste des maladies

b) Formuler des recommandations à la Commission des animaux aquatiques sur l'inscription des

maladies suivantes :

a) Hépatopancréatite nécrosante

b) Myonécrose infectieuse

c) Maladie des queues blanches

d) Parvovirose de l’hépatopancréas

e) Infection due au virus Mourilyan

c) Préparer les fiches techniques pour les maladies dont l’inscription sur la liste est proposée.

4. Questions diverses

Groupe ad hoc de l’OIE chargé de la liste des maladies des animaux aquatiques – Équipe crustacés/octobre

2006

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

1

/

28

100%