la porte des étoiles

la porte des étoiles

le journal des astronomes amateurs du nord de la France

29

Numéro 29 - été 2015

Edition numérique sous Licence Creative Commons

A la une

Edito

Sommaire

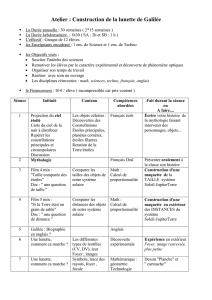

4...........................................................Le(s) procès de Galilée

par Michel Pruvost

14................................................L’histoire de la lunette Arago

par André Amossé

23..................................................Histoires d’étoile : Arcturus

par Michel Pruvost

27........Une soirée avec la 49 de l’Observatoire de Strasbourg

par Simon Lericque

31...............................................................Souvenirs d’éclipse

Collectif

36.............................................................................. La galerie

Éclipse partielle de Soleil

Auteur : Simon Lericque

Date : 20/03/2015

Lieu : Warmeriville (51)

Matériel : APN Canon EOS7D,

hélioscope et lunette Orion 80ed

GROUPEMENT D’ASTRONOMES

AMATEURS COURRIEROIS

Adresse postale

GAAC - Simon Lericque

12 lotissement des Flandres

62128 WANCOURT

Internet

Site : http://www.astrogaac.fr

E-mail : [email protected]

Les auteurs de ce numéro

André Amossé - Membre du GAAC

E-mail : [email protected]

Site : http://astroequatoriales.free.fr

Michel Pruvost - Membre du GAAC

E-mail : [email protected]

Site : http://cielaucrayon.pagesperso-orange.fr/

Simon Lericque - Membre du GAAC

E-mail : [email protected]

Site : http://lericque.simon.free.fr

L’équipe de conception

Simon Lericque : rédac’ chef tyrannique

Arnaud Agache : relecture et diffusion

Catherine Ulicska : relecture et bonnes idées

Fabienne Clauss : relecture et bonnes idées

Olivier Moreau : conseiller scientifique

Il n’est pas dans nos habitudes de faire de la politique... Mais cette

fois, ‘‘ils’’ sont allés trop loin ! Comment est-il possible qu’en l’an

2015, l’obscurantisme et la bétise s’insinuent aussi sournoisement

dans nos écoles ? Comment peut-on donner comme consigne à des

enseignants de cloitrer les élèves dans une classe - de supprimer

récréations et sorties scolaires - alors que se déroule au-dessus de

leur tête l’un des plus fascinants spectacles que la nature puisse nous

offrir ? L’éclipse de Soleil du 20 mars dernier - puisque c’est de cela

dont il s’agit - est un phénomène astronomique dont le mécanisme

même est au programme des écoles et des collèges. Mais plutôt que

de développer un véritable projet pédagogique avec les enseignants et

leurs élèves, l’Éducation Nationale et son ministère ont préféré le sacro

saint principe de précaution. Heureusement, de courageux professeurs

ont tout de même tenu à montrer l’éclipse à leurs élèves malgré les

recommandations officielles... Bravo à eux ! Gageons qu’aucun gamin

n’aura perdu la vue après avoir observé l’éclipse du 20 mars dernier.

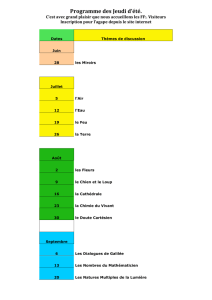

Nuit des Étoiles 2015

Le GAAC vous donne rendez-

vous le samedi 8 août sur le site

de la Ferme Pédagogique pour la

traditionnelle Nuit des Étoiles.

Au programme, espérons-le, de

belles observations du ciel.

Saint-Véran, le retour !

C’est reparti pour Saint-Véran !

L’équipe du GAAC montera à

l’Observatoire Astroqueyras du 6

au 13 septembre prochains pour

une mission dédiée aux galaxies

du Groupe Local.

Assemblée Générale

L’Assemblée Générale du

GAAC se déroulera le vendredi

18 septembre à Courrières,

l’occasion de faire le bilan de

cette sixième année d’existence,

en toute convivialité.

Retrouvez l’agenda complet de l’association sur http://www.astrogaac.fr/agenda.html

• • • • ACTU DU GAAC

C’était au printemps

Ce sera cet été

Conférence de Simon Lericque à Mont Bernenchon

Conférence de Marc Lachièze-Rey à Hellemmes

Rencontres Astronomiques de

Courrières 2015

Conférence d’Hubert Reeves à Lille

Animations astronomiques au

collège de Lesquin

Signature de la charte ANPCEN

par la commune de Ferques

Visite du CEA à Saclay

Rencontres Astronomiques du Printemps 2015

Réunion technique Astroqueyras

Exposition Mystérieuses

Aurores à Trilport

Nuit Astro de Grévillers du 13 juin 2015

Conférence d’Alain Ferreira

à l’Observatoire de Lille

Exposition ‘‘Système solaire : portraits de

famille’’ à Noeux-les-Mines

Conférence de Florent Deleflie à Villeneuve d’Ascq

21ème Nuit Noire du

Pas-de-Calais

La Porte des Etoiles n°29 4

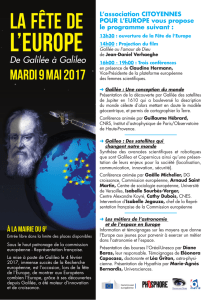

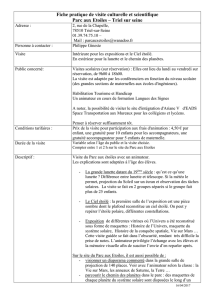

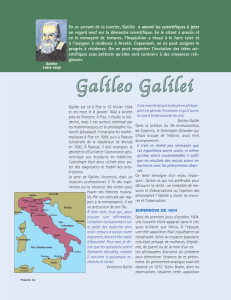

Le(s) procès de Galilée

Par Michel Pruvost

d’après le livre d’Émile Namer ‘‘l’Affaire Galilée’’

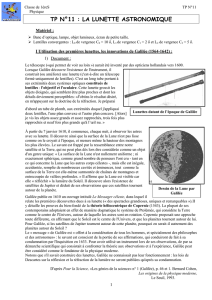

L’arme du crime

Tout commence en juin 1609. Galilée est à Venise et c’est là qu’il

apprend qu’un artisan hollandais vient d’inventer une lunette capable

d’agrandir des objets lointains dans des proportions notables. Galilée

parvient à reproduire l’instrument et le présente au Sénat de Venise

suscitant l’étonnement de tous. D’emblée, la lunette est appréciée par

sa capacité à faire découvrir des navires fort éloignés du port et les très

nombreuses scènes de la vie vénitienne captées un peu partout dans

la ville depuis le sommet du campanile. Galilée souhaite en faire don

au Prince de Venise mais celui-ci n’acceptera pas, ne souhaitant pas

restreindre cet instrument au seul usage militaire. Toute cette publicité

faite autour de la lunette dite ‘‘de Galilée” permet à ce dernier de faire

face aux objections des nombreux sceptiques. Car, si le jour Galilée

intéresse les officiels avec sa lunette, le soir, depuis sa terrasse, il

observe le ciel et fait de stupéfiantes découvertes.

Une pièce à conviction

En mars 1610, Galilée publie “Le Messager Céleste”. Il y fait part de ses

découvertes astronomiques : “Ainsi l’évidence sensible fera connaître

à tous que la Lune n’est pas entourée d’une surface lisse et polie, mais

qu’elle est accidentée et inégale et, tout comme la surface de la terre,

recouverte de hautes élévations et de profondes cavités et anfractuosités. Mais ce qui passe en merveille

toute imagination et nous a surtout amené à nous adresser à tous les astronomes et philosophes, c’est d’avoir

découvert quatre étoiles errantes que personne avant nous n’avait connues ni observées.” Il s’agit des quatre

principaux satellites de Jupiter.

Galilée y fait aussi mention d’autres découvertes comme la nature de

la Voie lactée, des milliers de nouvelles étoiles et encore les phases de

Vénus. Tout cela l’a convaincu que le ciel n’est pas cette représentation

figée, parfaite et immuable qui était alors enseignée mais qu’il y a

communauté de nature entre la Terre et le ciel. Et puisque la Terre

est comme la Lune, éclairée par le Soleil, alors elle fait partie de ce

monde et comme les autres astres tourne sur elle-même et autour du

Soleil.

Alors que Copernic ou Giordano Bruno ne s’appuyaient que sur leur

seule intuition, Galilée invoque les découvertes faites avec la lunette

pour justifier et argumenter sa position. Il pense que le moment

est venu de balayer les anciennes croyances et de faire place à un

nouveau système du monde. Mais les réticences sont fortes. Le plus

grand philosophe de Padoue, Cremonini, un ami de Galilée, a refusé

de mettre l’œil à la lunette, argumentant qu’un tube métallique équipé

de deux lentilles ne pouvait remplacer la vue que Dieu avait donné

et qui, seule, permettait aux savants de fixer le nombre et les lois des

corps célestes.

Galilée fait la démonstration de sa lunette

Couverture du Sidereus Nuncius, le

Messager céleste

• • • • HISTOIRE

La Porte des Etoiles n°29 5

La préméditation

Fin août 1610, Galilée est de retour à Florence à la cour de Cosme II de Médicis.

À Venise, Galilée est trop occupé par ses charges pour se consacrer à son œuvre.

Il manque de temps. Il cherche donc à se rapprocher de la cour de Florence où il

pourra tout à loisir élaborer sa théorie héliocentrique du monde. La bonne nouvelle

tombe le 10 juillet 1610 quand il apprend qu’il est nommé mathématicien et

philosophe du Grand Duc de Toscane avec un traitement de mille écus florentins.

À Florence, Galilée reprend ses observations astronomiques. Il est grisé par ses

découvertes et il éprouve le besoin de les partager avec tous.

Son succès et la protection considérable que lui apporte son statut auprès des

Médicis ne suffisent pourtant pas à désarmer ses ennemis qui l’accusent de

supercherie et d’hallucination. Il faut donc qu’il frappe plus fort. Son but est

maintenant d’obtenir la consécration officielle de son travail à Rome. Ses

amis le pressent de s’y rendre afin d’écraser tous les sceptiques au nombre

desquels on trouve un certain Ludovico delle Colombe, personnage intriguant

et retors qui, pour appuyer sa polémique contre Galilée invoque désormais,

au côté des théories aristotéliciennes, l’autorité des Écritures et l’interdiction

faite par le concile de Trente d’en interpréter le texte. Face à ses détracteurs,

Galilée a beaucoup d’amis. En décembre 1610, il reçoit l’appui de Clavius,

une des principales autorités romaines qui lui montre une grande admiration

et qui consacre ainsi le triomphe scientifique de Galilée.

Galilée se sent prêt et quitte Florence

pour Rome à la fin de mars 1611. Dès

son arrivée, il se rend chez les pères

jésuites où il y rencontre Clavius. Il

apprend qu’ils observent depuis deux

mois les nouvelles “planètes médicéennes” et il compare avec eux

les positions qu’ils trouvent en tous points semblables. Les jésuites

cherchent à déterminer les périodes de ces planètes mais s’accordent à

dire que la tâche est difficile. C’est un triomphe pour Galilée qui obtient

la reconnaissance officielle de l’exactitude de ses observations.

Durant le mois d’avril 1611, Galilée est l’invité d’honneur des

cardinaux et des princes. Il est reçu par le souverain pontife, Paul V. Il

rencontre le cardinal Maffeo Barberini, le futur pape Urbain VIII qui

deviendra un de ses plus grands admirateurs. Il est reçu par le Prince

Cesi à l’Académie dei Lincei. Enfin, en mai 1611, le père jésuite Ode

Maelcote fait une communication intitulée “Le message céleste du

collège romain” signifiant ainsi le ralliement des jésuites aux thèses

galiléennes.

Un enquêteur aguerri : le cardinal Bellarmin

Roberto Francesco Bellarmino est un jésuite, archevêque de Capoue, cardinal et membre de l’inquisition

romaine. C’est lui qui a mené le procès de Giordano Bruno en 1600. Surnommé “le bastion de l’église”, il est

donc très sensible à ce qui touche la relation entre science et saintes écritures.

Alarmé par un manuscrit de Ludovico delle Colombe accusant Galilée d’introduire une hérésie nouvelle et

de donner une interprétation inexacte des écritures, le cardinal Bellarmin avait envoyé aux pères jésuites une

lettre afin de savoir exactement ce que la science pouvait réellement démontrer. Les jésuites lui avaient alors

répondu de façon claire et impartiale sur l’observation de nouvelles étoiles en particulier dans la Voie lactée, la

forme oblongue de Saturne, la croissance et la décroissance des phases de Vénus, l’aspect accidenté et inégal

Cosme II de Médicis

La Riposte de Galilée contre

Ludovico Delle Colombe

Christopher Clavius

• • • • HISTOIRE

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

1

/

55

100%