La fin du travail et la mondialisation

La fin du travail

et la

mondialisation

Idéologie et réalité sociale

Collection L'Ouverture Philosophique

dirigée par Bruno Péquignot

Une collection d'ouvrages qui se propose d'accueillir des travaux origi-

naux sans exclusive d'écoles ou de thématiques.

Il s'agit de favoriser la confrontation de recherches et des réflexions qu'el-

les soient le fait de philosophes "professionnels" ou non. On n'y confon-

.dra donc pas la philosophie avec une discipline académique; elle est

réputée être le fait dé tous ceux qu'habite la passion de penser, qu'ils

soient professeurs de philosophie, spécialistes des sciences humaines,

sociales ou naturelles, ou ... polisseurs de verres de lunettes astronomi-

ques.< Dernières parutions

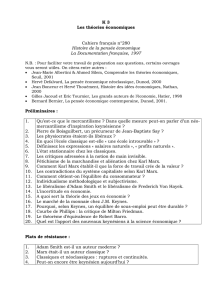

François NOUDELMANN, Sartre: l'incarnation imaginaire, 1996.

Jacques SCHLANGER, Un art, des idées, 1996.

Ami BOUGANIM, La rime et le rite. Essai sur le prêche philosophi-

que, 1996.

Denis COLLIN, La théorie de la connaissance chez Marx, 1996.

Frédéric GUERRIN, Pierre MONTEBELLO, L'art, une théologie mo-

derne, 1997.

Régine PIETRA, Lesfemmes philosophes de l'Antiquité gréco-romaine,

1997.

Françoise D'EAUBONNE, Féminin et philosophie (une allergie histo-

rique), 1997.

Michel LEFEUVRE, Les échelons de l'être. De la molécule à l'esprit,

1997.

Muhammad GHAZZÂLI, De la perfection. 1997.

Francis IMBERT, Contradiction et altération chez J.-J. Rousseau, 1997.

Jacques GLEYSE, L'instrumentalisation du corps. Une archéologie de

la rationalisation instrumentale du corps, de l'Âge classique à l'époque

hypermoderne, 1997.

Ephrem-Isa YOUSIF, Les philosophes et traducteurs syriaques, 1997.

Collectif, publié avec le concour de l'Université de Paris X, Objet des

sciences sociales et normes de scientificité, 1997.

Véronique FABBRI et Jean-Louis VIEILLARD-BARON (sous la di-

rection de), L'Esthétique de Hegel, 1997.

Eftichios BITSAKlS, Le nouveau réalisme scientifique. Recherche Phi-

losophiques en Microphysique, 1997.

Vincent TEIXEIRA, Georges Bataille, la part de l'art. La peinture du

non-savoir, 1997.

Tony ANDRÉANI, Menahem ROSEN (sous la direction de), Structure,

système, champ et théories du sujet, 1997.

@L'Harmattan, 1997

ISBN:

2-7384-5912-9

Denis COLLIN

La fin du travail

et la

mondialisation

Idéologie et réalité sociale

Éditions L'Harmattan

5-7, rue de l'École-Polytechnique

75005 Paris

L'Harmattan Inc.

55. rue Saint-Jacques

Montréal (Qc) - CANADA H2Y IK9

Introduction

Ni rire, ni pleurer, comprendre.

(Spinoza)

État d'urgence

Le succès de L 'horreur économique de Viviane Forrester, publié en

1996, et vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, est un

signe révélateur de notre situation intellectuelle et politique. Révélateur

des sentiments réels d'une large ftaction de la population qui, depuis

longtemps, ne trouve plus aucune expression dans les grands moyens

d'infonnation, ni dans la plupart des organisations sociales ou politi-

ques traditionnelles, ni même, si j'excepte un certain cinéma

britannique et quelques autres rares manifestations, dans les œuvres

artistiques. Mais aussi révélateur, en creux, de l'indigence et de la

futilité spirituelle de ces cohortes de spécialistes des sciences humai-

nes, philosophes, essayistes, experts, analystes, dirigeants politiques

qui renoncent à toute fonction critique pour se complaire le plus sou-

vent dans ce rôle que Nizan définit d'une fonnule lapidaire, « les

chiens de garde ».

Viviane Forrester a eu le mérite de dire au plus grand nombre ce

qu'on ne lisait plus que dans quelques revues confidentielles ou dans le

Monde Diplomatique. Elle a dénoncé avec talent la « novlangue» de

l'idéologie contemporaine, celle qui, comme dans le 1984 de Georges

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

1

/

20

100%