document 1

Document 1!: Le «bitcoin», monnaie virtuelle qu’on s’arrache, Le Monde, 10 avril 2013

Document 2!: Les fondations économiques de bitcoin, Banque Centrale Européenne, Octobre 2012,

(http://www.ecb.int/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf)"

Document 3 : Virtual Currency Schemes - Conclusion du rapport, anque Centrale Européenne, Oc-

tobre 2012, (http://www.ecb.int/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf)."

Document 4 : Evolution de la valeur du bitcoin sur les douze derniers mois, http://bitcoincharts.com/

charts"

Sujet : Le statut des monnaies virtuelles

Session 2013"

ECONOMIE"

!

EPREUVE COMMUNE SUR DOSSIER : ORAL"

Jury : Alexis Penot et Grégory Levieuge

Le « bitcoin », monnaie virtuelle qu'on s'arrache

Article paru dans l'édition du 10.04.13"

La « e-devise » s'échangeait, mardi, à 194 dollars, alors qu'elle en valait moins de 20 en janvier"

L'histoire de ses origines est aussi obscure et mystérieuse que l'explication de son récent succès. Monnaie virtuelle au nom un

peu barbare, longtemps apanage des seuls mordus de l'Internet, le « bitcoin » voit son cours littéralement flamber."

Mardi 9 avril au matin, la « e-devise » s'échangeait autour de 194 dollars (149 euros), alors qu'elle en valait moins de 20 en

janvier. La valeur totale de bitcoins en circulation représente quelque 2 milliards de dollars, soit un doublement en quelques

jours. Une véritable frénésie qui met sous les projecteurs cette monnaie largement inconnue du grand public."

Le bitcoin est né en janvier 2009. Son inventeur, un énigmatique programmeur informatique dissimulé sous le pseudonyme

Satoshi Nakamoto, semble poursuivre une ambition : la création d'une monnaie échappant au contrôle des banques centrales

et des Trésors nationaux."

Celle-ci est mise au service d'un réseau de transactions financières, décentralisé, anonyme et sans frais visant à contourner le

monopole des établissements bancaires. « Le bitcoin est bien plus qu'une simple devise, décrit Pierre Noizat, cofondateur de

Paymium, une start-up spécialisée dans le paiement en bitcoins. C'est aussi un réseau et une technologie. »"

Personne ne « possède » cette monnaie numérique, émise grâce à un puissant algorithme. Mais tous ceux qui consacrent la

puissance de leur ordinateur à faire fonctionner le réseau et à vérifier l'authenticité des transactions sont récompensés en

bitcoins. Ils peuvent, ensuite, les revendre, sur Internet, sur une vingtaine de places de marché. Dont la plus importante, Mt-

Gox, est établie au Japon."

On recense autour de 11 millions de bitcoins en circulation. Le système est programmé de telle sorte que le volume total, à

terme, n'excède pas 21 millions. Aujourd'hui, les acteurs de l'écosystème évaluent à quelques milliers le nombre de sites Web

qui acceptent les bitcoins comme dons ou comme moyens de paiement."

Mais d'où vient ce soudain accès de popularité ? La crise chypriote est citée par des analystes : la crainte de voir leurs dépôts

lourdement taxés aurait poussé de nombreux épargnants à convertir leurs euros en bitcoins. « Mais il n'existe aucune preuve

tangible, si ce n'est que les dates concordent », nuance Yannick Naud de la société londonienne d'investissement Glendevon

King Asset Management."

Pour ce gérant, c'est d'abord la spéculation qui est à l'oeuvre. Alors que le phénomène est alimenté par le brouhaha média-

tique et les réseaux sociaux, « les gens achètent du bitcoin parce qu'ils pensent que sa valeur sera supérieure demain », ré-

sume M. Naud. Lui-même reçoit de plus en plus de demandes d'information de clients depuis quelques jours."

La fièvre est telle que certains évoquent la formation d'une bulle sur le point de crever. Déjà, en 2011, le bitcoin était passé de

quelques centimes à 30 dollars avant de s'effondrer sous les 3 dollars en l'espace de cinq mois. « On n'est pas dans une bulle,

on est dans une logique où il faut mettre un prix sur quelque chose de nouveau », défend M. Noizat qui souligne qu'après

quatre ans, le projet est sorti de sa phase purement expérimentale."

Mais, même ses promoteurs admettent que l'extrême volatilité du bitcoin nuit à son bon fonctionnement. « Les virements

deviennent compliqués si la monnaie prend 10 euros en quelques heures, note Philippe Herlin, économiste, chargé de cours au

Conservatoire national des arts et métiers. Le bitcoin était dans l'enfance. Il entre dans l'adolescence avec son lot de crises. »"

En attendant, la devise se développe sous le regard attentif et suspicieux des autorités monétaires. Dans un rapport d'octobre

2012, la Banque centrale européenne la décrivait comme « la monnaie virtuelle ayant le plus de succès ». Tout en soulignant la

nécessité de réévaluer les risques si son usage venait à se généraliser."

Aux Etats-Unis, les autorités se sont déjà inquiétées de la liberté et de l'opacité entourant le bitcoin. Le système est suspecté

d'être utilisé à des fins de blanchiment ou de trafic de drogue."

Marie de Vergès

DOCUMENT 1

DOCUMENT 2

Les fondations économiques de Bitcoin

Les racines théoriques de Bitcoin se trouvent dans l’école autrichienne et sa critique du système monétaire et des interven-

tions entreprises par les gouvernements et les autres agences qui, selon elle, résultent en des cycles économiques exacerbés

et une inflation massive."

Un des sujets sur lesquels l’école autrichienne, menée par Eugen von Böhm-Bawerk, Ludwig von Mises et Friedrich Hayek,

s’est concentré sur les cycles économiques. Brièvement, selon la théorie autrichienne, les cycles économiques sont la consé-

quence inévitable des interventions monétaires sur le marché où une expansion excessive des crédits bancaires provoque une

augmentation de l’offre de monnaie à travers le processus de création monétaire d’un système bancaire à réserves fraction-

nées, ce qui conduit à son tour à des taux d’intérêt artificiellement bas. Dans ce cas, les entrepreneurs, guidés par le signal

distordu des taux d’intérêt, se lancent dans des projets d’investissement trop ambitieux qui ne correspondent pas aux préfé-

rences des consommateurs en termes de consommation intertemporelle (c’est-à-dire leurs décisions concernant leurs

consommations présente et futures). Tôt ou tard, ce déséquilibre n’est plus soutenable et conduit à une récession pendant la

quelle les entreprises ont besoin de liquider les investissements qui ont échoué et de restructurer leurs structures de produc-

tion en accord avec les préférences intertemporelles des consommateurs. Il en résulte que de nombreux économistes autri-

chiens en appellent à l’abandon d’un tel système et prônent le retour à l’étalon or qui ne peut pas être aussi facilement mani-

pulé par les autorités."

Un autre domaine dans lequel les économistes autrichiens ont été très actifs est la théorie monétaire. Un des noms les plus

connus dans ce domaine est Friedrich Hayek. Il a écrit quelques publications très influentes telles que la Dénationalisation de la

monnaie (1976), dans lequel il énonce que les gouvernements ne devraient pas avoir un monopole d’émission de la monnaie. Il

suggère à la place que des banques privées soient autorisées à publier des certificats dénués de taux intérêt sur la base de

leurs propres avoirs. Ces certificats (ces monnaies) devraient être exposées à la concurrence et seraient échangées selon des

taux de change variables. N’importe quelle monnaie capable de garantir un pouvoir d’achat stable éliminerait du marché les

autres monnaies moins stables. Le résultat de ce processus de concurrence et de maximisation du profit serait un système

monétaire très efficace où seules les monnaies stables coexisteraient."

Ces idées sont partagées par Bitcoin et ses supporters :"

- ils voient Bitcoin comme un bon point de départ de la fin du monopole que les banques centrales possèdent dans l’émission

de monnaie"

- ils critiquent fermement le système bancaire actuel où les banques peuvent développer leur offre de crédit au-delà de leurs

réserves et, simultanément, les déposants peuvent retirer leurs fonds dans leurs comptes courants à n’importe quel mo-

ment,"

- le système est inspiré de l’ancien étalon-or"

Bien que ses racines théoriques peuvent se trouver dans l’école autrichienne, Bitcoin a soulevé de sérieuses inquiétudes par-

mi les économistes autrichiens contemporains. Leurs critiques concernent deux aspects généraux : les Bitcoins n’ont pas de

valeur intrinsèque comme l’or puisque ce ne sont que de simples octets stockés sur des ordinateurs et le système ne vérifie

pas le théorème Miséen de régression qui explique que la monnaie est acceptée non par un décret gouvernemental ou une

convention sociale mais parce qu’elle a ses racines dans une matière première qui exprime un certain pouvoir d’achat.

DOCUMENT 3

Bien que, en termes pratiques, les schémas de monnaie virtuels ne sont qu’une évolution, ils présentent des changements

conceptuels importants lorsqu’on les compares aux monnaies réelles et aux systèmes de paiement. D’abord, les acteurs

conventionnels (les institutions financières, les chambres de compensation ou les banques centrales) en sont absents. Ensuite,

ils prolifèrent plus facilement en s’appuyant sur le contexte d’une énorme croissance des accès et de l’utilisation d’internet

sous-tendue par les innovations qui sont derrière ces schémas. De plus, ils ne sont pas limités à un seul pays ou une seule

zone monétaire, ce qui complique la mise en place de règlementations."

L’analyse préliminaire livrée dans ce rapport peut conclure que, dans la situation actuelle, les schémas de monnaie virtuelle :"

- ne posent pas de risque en termes de stabilité des prix, à condition que la création monétaire continue de se faire à des ni-

veaux faibles,"

- présentent une nature instable mais ne mettent pas en danger la stabilité financière en raison de leur connexion limitée avec

l’économie réelle, leurs faibles volumes échangés et le manque d’une acceptation généralisée,"

- ne sont réglementés ni surveillés par aucune institution publique même si la participation à ces schémas expose les utilisa-

teurs à des risques de crédits, de liquidités ou même de règlementation,"

- pourraient représenter un défi pour les autorités publiques étant donnée l’incertitude juridique qui les entoure puisqu’ils

peuvent être utilisés par des criminels, des fraudeurs ou des blanchisseurs d’argent sale,"

- pourraient avoir un impact négatif sur la réputation des banques centrales en supposant que l’utilisation de tels systèmes

connaisse une forte croissance et qu’un incident n’attire la couverture des médias. Le public pourrait alors percevoir l’inci-

dent comme étant la conséquence, au moins partielle, d’une mauvaise gestion des banques centrales,"

- tombent dans le champ de responsabilité des banques centrales puisqu’ils partagent les caractéristiques des systèmes de

paiement, qui créent le besoin d’examiner ses développements et de fournir des évaluations."

Bien que ces schémas peuvent avoir des aspects positifs en termes d’innovation financière et de fourniture d’alternatives sup-

plémentaires de moyens de paiement pour les consommateurs, il est clair qu’ils exposent également à des risques. En raison

de la faible taille de ces dispositifs, ces risques n’affectent que leurs utilisateurs. Toutefois, on doit raisonnablement s’attendre à

voir poursuivre la croissance de ces dispositifs, soutenue par plusieurs facteurs :"

- l’expansion continue de l’internet et des utilisateurs de communautés virtuelles,"

- l’augmentation du commerce électronique et des biens numériques qui sont des plate-formes idéales pour ces dispositifs,"

- le degré d’anonymat plus élevé comparé aux autres instruments de paiement électroniques"

- les coûts de transaction plus faibles,"

- le règlement plus direct et plus rapide des transactions qui est requis et souhaité dans les communautés virtuelles."

Etant donné que l’évaluation actuelle des risques est très dépendante de la relative petite taille de ces dispositifs, l’hypothèse

de leur croissance continue impose des examens périodiques de ces développements afin de bien surveiller l’évolution des

risques.

DOCUMENT 4

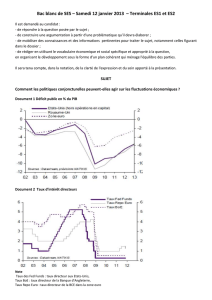

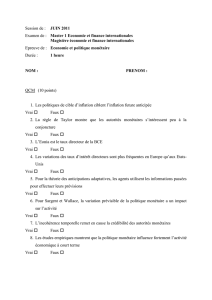

Sujet : Un bon niveau d’inflation ?

Document 1!: Dynamique des salaires par temps de crise, P. Askenazy, A. Bozio et C. Garcia-Penalosa, Les

notes du CAE (http://www.cae.gouv.fr/IMG/pdf/CAE-note005.pdf), extraits.!

Document 2 : Rethinking Macroeconomic Policy, O. Blanchard, G Dell’Ariccia et P. Mauro, IMF Staff

Position Note, 2010, Should the Inflation Target Be Raised ?.!

Document 3 : L’inflation telle qu’elle est perçue par les ménages, J. Accardo, C. Célérier, N. Herpin, D. Irac,

INSEE Analyses, Juillet 2012.!

!

!

!

Session 2013!

ECONOMIE!

!

EPREUVE COMMUNE SUR DOSSIER : ORAL!

Jury : Alexis Penot et Grégory Levieuge

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

1

/

64

100%