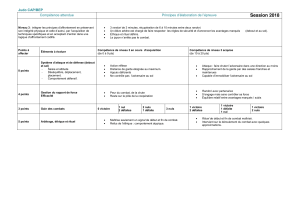

violence et pratique de combat codifiees - USMC Nihon Taï

Texte publié avec les actes des journées d’études organisées

a la faculté des Sciences du Sport et de l’Education Physique de l’Université de Lille 2

les 8 et 9 juin 2006 par le laboratoire Education et Motricité

et le Centre National de Formation et d’Etudes de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

VIOLENCE ET PRATIQUE DE COMBAT CODIFIEES

QUELLE CODIFICATION POUR QUEL COMBAT ?

REFLEXION SUR L'INFLUENCE POSITIVE DES ARTS MARTIAUX ET

SPORTS DE COMBAT SUR LA VIOLENCE ET LE MOYEN D'Y REMEDIER

F. Guerrieri, Doctorant en philosophie à l’université Paris XII

La codification des activités pugilistiques doit être étudiée selon plusieurs aspects.

En effet, contrairement aux apparences, les choses ne sont pas si simples au sens ou plusieurs

dimensions des activités pugilistiques se croisent ici :

La question de la codification est déjà analysable selon deux modalités : celle du code moral

d'une part, éthique, et celle du règlement sportif encadrant une activité et déterminant

préalablement les conditions d'un arbitrage.

De là, l'activité sera, elle aussi, abordée selon deux modalités fondamentales que sont la

martialité d'une part et le sport de l'autre.

Par extension, force sera de distinguer les jeux de combats (football, rugby etc.) des sports de

combats (boxe, judo - dans la forme olympique de sa pratique - pancrace etc.) des arts martiaux

revendiquant un caractère encore plus "traditionnel".

Mais avant de se pencher sur la dimension sportive dont le caractère éducatif et les valeurs sont si

connues qu'on aura du mal à aller au-delà de ce que l'on pourrait considérer comme des lieux

communs (expression à ne pas prendre ici en un sens péjoratif), nous pensons nous intéresser

particulièrement à la codification liée aux activités martiales (codes d'honneurs chevaleresques et

philosophies de combattants) dans lesquels les sports eux-mêmes trouvent les racines de leurs

réglementations et des possibilités d'arbitrages (ne serait-ce que pour décider qui est vainqueur

sans qu'il n'y ait eu de blessé comme cela se produisait généralement lors des jeux olympiques

antiques, initialement voués à la martialité).

1

En effet, les arts martiaux se revendiquant comme traditionnels et qui, loin de la compétition, ont

une audience qui leur permet d'être acteurs de la vie sportive comme toute autre activité (malgré

des pressions fédérales), sont porteurs d'une éthique et de valeurs liées aux combats : courage,

humilité et respect de la vie lors de l'apprentissage paradoxal de sa destruction, qui les rendent

souvent encore plus magnanimes et vecteurs d'un sentiment de responsabilité et d'altérité que ce

que véhiculent les seules valeurs de la compétition sportive.

Ces valeurs "traditionnelles" ciments de ces arts avec l'efficacité brute qu'ils revendiquent

(pensons au travail avec armes réelles, inenvisageable en compétition) est un héritage direct de la

tradition chevaleresque et de la pensée de la guerre. Leur transmission oblige un apprentissage

des règles civiques et pose la question de la responsabilité des savoirs inculqués dont il nous

faudra étudier les voies d'apprentissage.

Cet exposé sera organisé autour des notions de code moral (à entendre comme l'ensemble des

règles de conduites admises comme universellement bonnes dans un domaine particulier, règles

revêtant le statut de valeurs transposables à tous les domaines de l'existence et ayant trait plus ou

moins directement à l'accomplissement de soi ex : le fait d'être courageux et persévérant est

certes très utile au tennis, mais cela a surtout à voir avec la personnalité du joueur et ses qualités

en tant qu'individu), et de code sportif (règlement de compétition décrivant la conformité des

actes, et même du matériel utilisé, conventions fixées afin de faire respecter une certaine

déontologie mais surtout des normes définissant une discipline commune et des possibilités

d'arbitrage dans le cadre d'une politique sportive (les gants de boxe répondent à des normes

précises pour la compétition, et de même, il y est interdit de projeter son adversaire).

Nous ferons aussi la distinction entre les jeux de combats (disciplines sportive organisant des

confrontations individuelles ou par équipe durant lesquelles le combat est sublimé : on vainc en

gagnant), les sports de combats (organisation de combats encadrés par un règlement définissant

les conditions d'obtention d'une victoire : on vainc en gagnant), et les arts martiaux (ensembles de

disciplines directement issues des techniques de guerre et dédiées à l'étude de l'efficacité dans un

combat réel : on doit vaincre en neutralisant son adversaire.

Toutefois, il nous faudra mesurer que la distinction arts martiaux/sport de combats sur laquelle

nous nous focaliserons est très ténue car chacun prend dans les caractéristiques de l'autre. Dans

2

cette mesure, les combats symboliques que constituent des matchs de boxe ou des combats de

judo n'interdisent pas à ces disciplines d'avoir leur éthique fondamentale et implicite; par ailleurs

les confrontations sportives que l'on peut voir avec le pancrace ne paraissent pas éloignées du

souci de recherche d'une efficacité totale et réelle (bien plus que dans l'aïkido par exemple). De

même, l'art martial, purement martial, se pratique souvent aujourd'hui comme un sport (quel

meilleur exemple que le tai chi chuan, redoutable art de boxe cultivant l'énergie interne qui est

pour la majeure partie de ses pratiquants une gymnastique douce).

Face à cet imbroglio, nous nous efforcerons de dénouer l'écheveau en étudiant tout d'abord les

sources de l'éthique dans les pratiques pugilistiques via leur origine guerrière en n'oubliant pas

que ces activités étaient avant tous des moyens de se préparer à la guerre.

Ensuite, nous nous intéresserons à la différence entre les règles d'arbitrage et les règles morales

en analysant de quelle façon elles opèrent sur les conduites des individus (intériorisation d'une

règle ou respect délibéré d'une norme) pour achever sur l'étude de l'effet cathartique de la

pratique d'un art pugilistique par l'entraînement. La dimension de l'étude de techniques de combat

sans enjeux (prix ou survie) entre partenaires étant le lieu d'une pratique codifiée et d'une prise de

risque mesurée dans le cadre de relations de confiance et de responsabilité.

`

I. Ethique martiale et code : les sources d'une éthique dans les pratiques pugilistiques via

leur origine guerrière

1.1. Les jeux antiques comme préparation, entraînement à la guerre et leur

ressemblance à cette dernière

Il n'est pas sans apparaître comme relativement évident que les activités pugilistiques sont une

émanation directe des activités proprement martiales. La différence existant entre les diverses

disciplines étant à affecter aux partis pris techniques choisis. Ainsi, lutte, boxe (πύκτευω) et

pancrace se distinguent-elles par la façon de combattre plus ou moins restreinte imposées par la

spécialisation disciplinaire.

Par ailleurs, la course, le lancer de javelot, de disque ou encore la course de char sont des

3

activités aux applications martiales évidentes. Ceci dit, la pratique ascétique de l'exercice du

corps n'est pas la seule vertu de la guerre et de sa préparation.

C'est d'ailleurs avant tout la vie saine qui rend prompt à supporter bravement l'épreuve de la

guerre, puisqu’elle est saine sitôt qu’elle y prépare...

Ces exercices, composante de l'éducation des jeunes aristocrates grecs avaient pour finalité la

préparation physique aux affrontements, l'hoplite n'étant ni plus ni moins qu'un soldat mobilisé,

amené donc à participer aux nombreux conflits qui déchiraient les cités à l'époque. Ce combattant

volontaire n'étant pas le parfait équivalent du soldat d'aujourd’hui mais plutôt un aristocrate fier

de sa cité et prompt à la défendre car éduqué pour cela.

Relevons d'ailleurs que les jeux olympiques, désormais symboles d'entente entre les peuples

autour de ce qu'on appellera rapidement le "coubertinisme" sont nés à cette époque archaïque et

avaient pour vocation d'instaurer une trêve dans les combats entre les cités tout en étant l'occasion

pour les aristocrates participants de se faire les champions de leur patrie en montrant leur valeur à

des jeux voués à la préparation du guerrier. Culturellement, la dimension rituelle de ces jeux est à

connecter au phénomène d’enthousiasme (en-théos) qui implique qu’une victoire ne peut se

concevoir sans l’intervention d’un dieu, ainsi, si Sparte vainc Athènes aux jeux, c’est que les

dieux leurs sont favorables.

Cependant, les guerres elles-mêmes à l’époque archaïque font l’objet de conventions restrictives

(trêves, affrontements de champions, définitions strictes des lieux et durées de batailles…)

rendant parfois moins évidente la distinction entre les jeux panhelléniques et les guerres, ceux

qui prennent part aux jeux étant souvent les champions des cités qui se font la guerre (Vernant,

1974), la victoire en l’espèce pouvant suffire puisqu’elle fait, en quelques sortent, office de

présage.

1.2. Limitation de l’idée de guerre par la tradition philosophique et les valeurs

morales qu’elle implique.

4

Il est de bon ton de voir, à l'instar de Cicéron (qui le constate amèrement), le prestige glorieux du

centurion primer sur tout le reste dans le guerrier. Pourtant, la lecture des stratèges et des hommes

de guerre n'est pas sans faire relativiser ce rapport au conflit et à la magnificence de ce

dépassement de soi dans la mêlée, (nommée "furor" en latin) qui caractérise des héros comme

Achille, par exemple, mais qui, à l'époque classique, va se transférer sur une valeur d'ordre, la

taxis, plus adaptée au combat en phalange où la cohésion devient le mot d'ordre précisément.

Ainsi, partout voit-on les penseurs réfréner la pulsion guerrière et vanter la sagesse de la mesure

comme source d'excellence dans les conflits.

Cicéron donc, en son temps, subordonnera la guerre au droit et démontrera, dans le de offici

(traité des devoirs), qu’une guerre juste est une guerre qui se conforme à la loi (Cicéron, 1962,p

520).

1.3. l’homme de guerre aristocrate vertueux

Mais cette limitation morale et légale, très conforme à ce qu’il se fait de nos jours (avec les

conventions de Genève et La Hayes notamment) sont loin d’être le seul mode de pensée de

moralisation et de modération des conflits. En effet, la morale du guerrier est omniprésente et

rompt avec l’idée de la brute.

C'est ce qu'il se passe avec Xénophon lorsque, dans la Cyropédie, « l'éducation de Cyrus », jeune

roi perse, Il décrit la richesse de l'éducation du chef de guerre. Xénophon en fait un homme plein

de finesse chez qui la connaissance de la tactique passe loin après la possession de vertus

aristocratiques et de savoirs pratiques (économie, connaissance en santé et en hygiène, vertu,

capacité à entretenir la vigueur et le moral des troupes, capacité à résister à la tentation de

l'arrogance qui fait jusqu'à préférer le repli, la ruse, à la mêlée glorieuse…).

« Et toi tu te mis à rire et, reprenant les choses point par point, tu me demandas de quoi servirait

à une armée d’avoir des tacticiens sans ce qu’il faut pour vivre, sans la santé, sans la

connaissance des stratagèmes inventés pour la guerre, sans l’obéissance. » (Xénophon, 1971,

p.42 – L. I, 6, 12-13)

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

1

/

31

100%