CHAPITRE 1 : LE DÉGOÛT

CHAPITRE 1 :

LE DÉGOÛT

41

42

1.1 Introduction

Ah ! dégoût, dégoût, dégoût ! — Ainsi

parlait Zarathoustra soupirant et frissonnant;

car il lui souvenait de sa maladie.

(Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, III,

Le convalescent).1

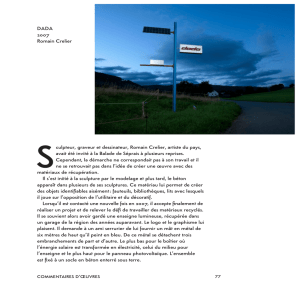

"Les débuts de Dada n'étaient pas les débuts d'un art, mais ceux d'un

dégoût", dit Tzara dans 1922. 2 Précisément, comme nous verrons le long de

ce chapitre, la pensée Dada de Tzara —et de des autres dadaïstes — est

inséparable de cette forte sensation de " dégoût "(dégoût) face aux idées et

l'état de choses dominantes de l'époque : il apparaît comme rejet tranchant à

cette civilisation qui paraissait profondément malade (bien qu'elle s'agit d'un

rejet, comme nous verrons dans les chapitres 2 et 3, accompagné par une

proposition absolument positive). Ainsi, tout comme Zarathustra le

convalescent, Dada naît comme une grande force affirmative à partir de cette

négativité alors régnante.

Il est pour cette raison que nous commençons notre recherche par étudier

les différents éléments de la civilisation européenne qui lui provoquaient cette

sensation de dégoût à Tzara. La liste est assez longue et comprend beaucoup

de domaines : la "selfcleptomanie ", l'instinct de domination, la morale, la

logique, le culte a le beau, etc.. Dans ce chapitre, nous verrons chacun de ces

éléments et d’autres pour avoir une vision générale du tableau diagnostique de

Tzara de ce qu'il appelle "cadre européen de faiblesses", cadre qui, comme

nous avons déjà dit, ce n'est que la condition de la naissance de Dada.

Ainsi, dans 1.2, nous commencerons par voir l'évaluation globale que Tzara

fait de la civilisation européenne de l'époque. Pour notre auteur, l'homme

européen —spécialement le bourgeois —est profondément touché par une

"maladie" qu'il appelle "selfcleptomanie " (c'est-à-dire, l'homme européen se

vole à lui-même sa personnalité propre), et ceci dérive du faux "principe de

1 Cité par Deleuze, Nietzsche, PUF, París, 1992, p. 92. (Traduction au français par G. Bianquis).

2 O. C., t 1, p 423. Phrase de la "Conférence sur Dada", prononcée à Weimar et Iéna en septembre

1922. Après Dada, Tzara répète l'idée du dégoût (dégoût) comme origine de Dada, voir, par

exemple, O.C., t 5., pp. 85 et 396.

43

propriété" que régit la société européenne. Posent une certaine solution les

intellectuels et les artistes à cette situation ? Au contraire, trop de d'eux,

tellement vides comme les bourgeois, se consacrent à dominer aux autres et à

s’imposer, à travers une utilisation sophistiquée de la logique et de la morale

—en réaffirmant ainsi le statu quo. Selon Tzara, toute cette situation, et "le

contrôle de la morale et de la logique", a laissé spécialement à l'homme

européen dans un état d'impuissance et d'esclavage : il s'ensuit que Dada

envisage un grand travail de nettoyage.

Ce travail de nettoyage a quelques fronts essentiels. Un d'eux est la morale

(1.3). Tout comme Nietzsche, Tzara découvre dans la morale et la piété —

hautement favorisées par les intellectuels —une lourdeur, une foncée volonté

de négation de la vie. De là, "le dégoût dadaïste " à la morale et à la piété, et

son effort par "démoraliser partout".

Un autre front est la logique (1.4). Tzara pense que l'intelligence logique est

incapable de saisir la vie. La logique, pour Tzara, nous remplit

d'"explications", lesquelles, bien qu'ils soient seulement des simples

justifications a posteriori, finissent par remplacer ce qui est vécu et en somme,

finissent par réprimir la multiplicité naturelle des flux vitaux. Mais il y a plus :

les sciences et la philosophie (spécialement la philosophie dialectique)

construisent de grands bâtiments logiques qui nous imposent une seule

manière de voir la réalité —et cette manière de voir est complice de l'ordre

établi dans la société européenne. Comment libérer de ce buisson de choses

dans lesquelles l'homme européen est plongé? Une proposition à la fois

amusante et totalement cohérente de Tzara —et de Dada —consiste

l'instauration de l’"idiot", figure de liberté, maître de l’oubli.

L'autre grand front, est constitué par l'art (1.5). Devant toute cette situation

de l'homme européen, comment ont réagi les artistes ? Tzara voit que les

artistes, trop fois, sont des complices du même ordre, tout comme les

intellectuels. À ce sujet, une des pires choses que s'est produit dans l'art

européen, pour notre auteur, est l'apparition du culte à l'art dans la

Renaissance, culte qui a été maintenu depuis lors. Et ceci a facilité la

domination des formes artistiques en accord avec le goût bourgeois (l'art

illusionniste ou représentatif, le sentimentalisme). Certainement l'avant-garde

du siècle XX, observe Tzara, s'est efforcé pour abattre cet art bourgeois.

Cependant, ce qui est certain est que l'avant-garde artistique n'est pas arrivée à

44

détruire la sensibilité ou l'esprit dont naît cet art bourgeois. La preuve en est

que l'avant-garde finit en proposant —ou en imposant, comme école —un

nouveau code formel (comme substitut du bourgeois précédent) au lieu de

promouvoir la créativité individuelle, qui est naturellement multiple, et, pour

cela même, liberatrice.

Finalement, nous considérerons la relation entre Dada et la politique pour

Tzara (1.6), puisque, naturellement, l'approche de Tzara et Dada —qui cherche

une transformation radicale de l'homme —nécessairement s'habille de

caractère politique. Toutefois, il est important de rappeler que la "politique "

Dada ne s'installe pas dans le schéma politique dans le sens classique : Tzara,

à l'époque Dada, exprimera clairement son désaccord avec le communisme et

avec une certaine politisation de l'art, très à la mode à son époque. Alors, qui

consiste la politique Dada ? Ce qui propose Tzara est une transformation

radicale de la sensibilité de l'homme européen, une "dictature de l'esprit ", une

nouvelle façon de situer à l'homme dans "le cosmique ".

45

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

1

/

51

100%