Keynes enfin hélas

Keynes, enfin, hélas !

Gérard THORIS

Professeur à Sciences Po, 2009

Résumé

Dans l’omniprésence keynésienne depuis la Seconde guerre mondiale, on peut

discerner trois temps. Dans le premier, celui des années 1960, il est manifeste que

Keynes est utilisé à contre-emploi. Le débat posthume engagé par Modigliani ou

Friedman montre que la dynamique de la consommation laisse peu de place à un

interventionnisme réparateur. Le second temps est paradoxalement celui où le nom

de Keynes est éclipsé. Or, comment ne pas lui rendre la paternité de la régulation

monétaire par les taux d’intérêt alors que, depuis le titre jusqu’au dernier chapitre, ce

thème parcourt tout l’ouvrage. En cas d’échec de cette politique, il reste l’intervention

directe de l’Etat. C’est le troisième temps. Pour Keynes, il s’agit d’un pis aller dont il

ne fournit pas les conditions de sortie.

Summary

In the keynesian omnipresence since the Second World War, we can discern three

time. In the first one, that of the 1960s, it is obvious that Keynes is mismatched. The

posthumous debate opened by Modigliani or Friedman shows that the dynamics of

the consumption leaves little place with interventionism. The second time is

paradoxically the one where the name of Keynes is passed over. Now, how do not

return him the paternity of the monetary regulation by the interest rates while, since

the title up to the last chapter, this subject goes through all the work. In case of failure

of this policy, there is a direct intervention of the State. It is the third time. For

Keynes, it is a form of second best without any indication about the conditions of

release.

2

La macroéconomie keynésienne, sinon la lecture de la Théorie générale aura

marqué des générations entières d’étudiants en économie qui auront exercé, en

partie sur cette base, les plus hautes fonctions dans les sphères publique et privée.

Ils auront bénéficié de la présentation formalisée qu’en ont faite Sir John Hicks et

Alvin Hansen (IS-LM) sans toujours se rendre compte que la situation keynésienne

correspondait à une exception marginale du modèle. Ils auront peut-être pris

conscience avec une certaine surprise que la période où la politique budgétaire a été

réellement utilisée dans un but de régulation conjoncturelle pouvait être réduite à peu

de choses depuis 1945 soit approximativement la décennie des années 1960. C’est

en effet dans un discours à la nation américaine prononcé à Yale le 13 août 1962

que le démocrate John F. Kennedy dénonce le « mythe de l’équilibre budgétaire » et

qu’il ouvre la tradition américaine du tax cut plutôt que du government spending.

C’est en 1966, en tant que membre des conseillers économiques du Président que

l’économiste Arthur M. Okun, en congé de l’Université de Yale, en justifie la formule

pratique avec la notion de budget de plein emploi. C’est à travers le rapport J. C. R.

Dow1, en 1968, que l’OCDE cautionne le principe en proposant que le réglage fin de

la conjoncture puisse moduler le PIB de plus ou moins trois points de pourcentage

d’une année à l’autre ! Ce beau projet dont on rêverait volontiers aujourd’hui fut noyé

dans l’inflation comme en témoigne le programme de dirigisme des prix et des

salaires qui accompagne l’abandon de la convertibilité du dollar le 15 août 1971.

Tout le monde connaît la suite : la succession de chocs monétaires et pétroliers des

années 1970 a débouché sur le retour de la politique monétaire, d’abord sous la

forme rigide de normes de croissance monétaire (1980), ensuite sous la forme d’une

régulation pragmatique des taux d’intérêt. Le fine tuning budgétaire cédait ainsi la

place au fine tuning monétaire. Celui-ci a littéralement explosé en vol à la suite de la

3

crise des subprimes de sorte que l’on paraît être revenu à la case départ avec le

retour en force de la politique budgétaire. L’objet de cet article est de montrer qu’il

n’en est rien. La politique budgétaire mise en place dans les années 1960 aux Etats-

Unis, 1970 en France relevait d’une sorte de keynésianisme, systématisation de la

pensée de John M. Keynes pour un contexte où il ne se serait pas nécessairement

reconnu. La politique budgétaire qui a été mise en place depuis 2008 relève bien de

la situation que notre auteur étudie dans la Théorie générale. En s’appuyant sur les

quelques formules paradoxales dont il avait le secret, on vérifiera qu’il était lui-même

très prudent sur la possibilité d’une sortie de crise, c’est-à-dire d’une situation où

l’économie privée pourrait se passer du soutien de la dépense publique.

De quelques écartèlements…

Il est vrai que l’étudiant standard en macroéconomie devait tolérer quelques

écartèlements lorsqu’il voulait faire coïncider sa lecture de la théorie générale avec

les données macroéconomiques du moment.

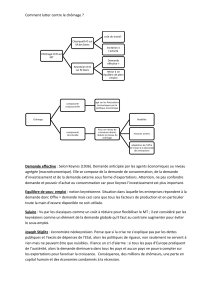

Prenons l’exemple de la fameuse loi psychologique fondamentale, qui veut que « en

moyenne et la plupart du temps, les hommes tendent à accroître leur consommation

à mesure que leur revenu croît, mais non d’une quantité aussi grande que

l’accroissement de leur revenu »2 (8-III, p. 114). Littéralement, elle signifie que la

propension marginale à consommer est inférieure à 1. Pourtant, dans le fameux

diagramme à 45°, elle est représentée d’une façon telle que la propension marginale

à consommer est inférieure à la propension moyenne. En termes dynamiques, cela

signifie une diminution de la propension moyenne à consommer. Ceci est d’ailleurs

conforme avec ce que dit J. M. Keynes lui-même : « en général, une proportion de

plus en plus importante du revenu est épargnée à mesure que le revenu réel croît »

(ibidem). En transformant cette coupe instantanée en évolution diachronique, on

4

conclut à l’excès d’épargne et à la nécessité d’une substitution de la dépense

publique à la dépense privée.

Il est vrai qu’il est assez difficile de concilier cette idée d’une insuffisance structurelle

de la consommation avec la frénésie de dépenses par ailleurs critiquée d’un point de

vue sociologique. Milton Friedman a bien montré que la consommation dépendait du

revenu permanent et les économistes ont intégré son apport dans leur modèle. Mais,

la plupart du temps, les débats publics (en France au moins) se sont contentés de

placer les deux auteurs en chiens de faïence sur la cheminée de leurs idées

préconçues et les ont opposés l’un à l’autre pour ne pas avoir à dire que l’un

apportait une réponse au problème posé par l’autre. Cela permettait de continuer à

chanter le couplet de la relance quand le taux d’épargne des ménages français était

stable (à 15 %) et que celui des ménages américains tangentait le zéro. Et pourtant,

s’il n’y a pas d’épargne excédentaire, il n’y a pas besoin de relancer la demande

globale puisque la consommation tire l’investissement qui tire la consommation… Le

cercle vicieux, si précisément analysé dans la Théorie générale, se transformait en

cercle vertueux pendant que, comme dans une litanie, l’opinion publique (française)

demandait encore de jeter du charbon sur le feu…

Regardons maintenant du côté de l’investissement. J. M. Keynes ne prétend pas que

le taux d’intérêt soit sans influence sur l’investissement mais, comme il le dit lui-

même, « il peut y avoir plusieurs obstacles entre la coupe et les lèvres » (13-III, p.

184). Parmi les obstacles signalés, il y a celui, fondamental, qui relie la baisse du

taux de l’intérêt et la croissance de l’investissement. Cette liaison normalement

positive « ne se produira pas si la courbe de l’efficacité marginale du capital baisse

plus que le taux de l’intérêt » (ibidem). Pour des raisons sans doute liées à la

5

poursuite de l’innovation, ce ne fut pas le cas ces dernières décennies de sorte que

la coupe est toujours restée collée sur les lèvres. L’économie américaine et, derrière

elle, l’économie mondiale a plusieurs fois réagi aux variations (anticipées) des taux

d’intérêt de la Banque fédérale de réserve.

Là encore, l’opinion publique éclairée (française) a généralement eu quelque peine à

accepter que l’idée de taux de rendement interne du capital puisse être assimilé à

l’efficacité marginale du capital. En effet, la première notion était systématiquement

assimilée à une approche microéconomique, donc libérale, tandis que la seconde ne

pouvait être qu’une expression littéraire et il n’était pas question de prendre le risque

d’en confronter l’idée avec le texte du grand maître. Allons voir cependant ce qu’il en

dit : l’efficacité marginale du capital est le « taux d’escompte qui, appliqué à une série

d’annuités constituées par les rendements escomptés de ce capital pendant son

existence entière, rend la valeur actuelle des annuités égale au prix d’offre de ce

capital » (11-I, p. 150). Décidément, les équations mathématiques sont un sérieux

raccourci pour la pensée logique, même si elles n’en ont pas la finesse ! C’est

d’autant plus vrai si l’on cherche à boucler la boucle avec une définition du prix

d’offre du bien en capital. Celui-ci en effet « désigne non le prix de marché auquel un

capital du même type peut être en fait acheté sur le marché, mais bien le prix qui est

juste suffisant pour décider un fabricant à produire une unité nouvelle supplémentaire

de ce capital, c’est-à-dire ce que l’on appelle parfois son coût de remplacement » (p.

149). N’insistons pas davantage sur les fondements microéconomiques de l’analyse

de celui qui est réputé être le père de la macroéconomie moderne…

Une conclusion néanmoins s’impose : sur ces deux grands moteurs de la dynamique

du capitalisme que sont la consommation et l’investissement, les analyses de la

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

1

/

19

100%