La fin de vie - Pratiques, les cahiers de la médecine utopique

JUILLET 2014 66 PRATIQUES

1

De belles rencontres

Début mai se sont tenues à Grenoble des rencontres entre des collectifs, des femmes

et des hommes, des médecins, des internes, des étudiants. Elles ont été co-organisées

par l’association «Santé Communautaire en Chantier» de Grenoble, le Syndicat de

la Médecine Générale et la revue Pratiques.

L’objectif était de réfléchir, de partager des expériences, de mettre en commun des savoirs

autour des problématiques touchant à la santé et aux soins.

Ces rencontres étaient en gestation depuis deux à trois ans. Au travers d’échanges formels et

informels, de moments de convivialité, soignants en formation et « vieux routards » ont eu

l’envie d’agir pour la construction d’un système de santé solidaire et indépendant. Nous

sommes bien forcés de le constater, il semble exister un « trou générationnel » entre ces jeunes

soignants, dont nombre sont encore en formation, et ceux, à l’aube d’une retraite bien « méri-

tée », comme si une génération s’était endormie en oubliant le collectif.

Quatre ateliers ont fait bouillonner les cerveaux autour de la marchandisation de la santé, de

la formation soignante, des inégalités sociales de santé et de la santé communautaire.

L’idée que la population doit, en exprimant ses besoins, se réapproprier le vaste champ de la

santé et des soins a été au cœur des débats avec des interventions fort intéressantes de divers

collectifs comme les groupes LGBT et l’Association européenne de thérapie communautaire

intégrative amies et amis de Quatro Varas.

Avec trente ans d’écart, les réflexions menées se ressemblent, les révoltes et les combats ont le

même goût, même si les manières de faire sont différentes. Il s’agit maintenant de passer le

témoin; non pas pour se mirer dans le rétroviseur, mais pour construire des fondations qui

permettent de continuer à aller de l’avant. Créer des ponts entre les demandes des plus jeunes

qui souhaitent s’inscrire dans une histoire que nulle formation ne leur apporte et l’expérience

des anciens qui se sentent l’envie et le devoir de transmettre. Nombre de ces plus jeunes sont

déjà dans l’élaboration de projets et participent à des actions, se concertent pour réfléchir sur

différents thèmes dont, notamment, les processus de domination qui régissent le monde. Il

nous faut élaborer des stratégies pour soutenir et défendre ces initiatives.

C’est cette envie de sortir du constat et de la déploration, envers et contre tout, dans un monde

marchandisé à outrance et organisé autour d’une déshumanisation générale qui a fait conver-

ger une centaine de participants à ces rencontres.

Chacune, chacun est reparti de ces journées avec de l’énergie et de l’espoir en réserve pour

continuer à cheminer à son rythme en gardant des liens solides.

En prime, un petit clin d’œil à Marine, étudiante en pharmacie qui nous a fait visiter un jardin

botanique en devenir. Elle a su nous communiquer son enthousiasme pour cette initiative por-

tée par le collectif CIDD (Comment imaginer demain différemment) et un professeur, soute-

nue par l’université Joseph Fournier de Grenoble dans un projet qui porte le joli nom « d’uni-

versité buissonnière ». Un partenariat rare entre association et université, une création

originale et pleine de promesses, tout comme ces rencontres!

ÉDITORIAL

Vous disposez ici de la version électronique indexée du N° 66

Page 97 : conseils techniques pour vous en faciliter l'usage

Pages 98 à 99 : Sommaire index des mots clés

Servez-vous des signets pour naviguer plus commodément

Bonne lecture

2

PRATIQUES 66 JUILLET 2014

Claudine Servain

Quelques problématiques du grand âge

A partir d’une expérience de psychologue

dans l’approche du « vécu » de personnes

âgées vulnérables et/ou dépendantes.

Françoise Lagabrielle

L’impensable

Ma mort ? Je suis vivante, c’est

l’impensable.

Anne Perraut Soliveres

Volonté et résignation

Deux façons d’aborder la fin de vie, l’une

debout, l’autre résignée.

Pierre Volovitch

La fin de vie sans maladie

Maintenant, ce sont des petits morceaux

de vie, de plus en plus petits, qui surnagent

dans une soupe de mort et tu voudrais faire

quelque chose, d’utile si possible…

Philippe Lorrain

Tante Marthe

Marc Jamoulle

Aider à vivre, aider à mourir

Voilà quatre décennies que je pratique la

médecine de famille et les accords tacites

entre mes patients et moi ont été

nombreux.

Martine Lalande

Sortie de scène

Judith Wolf

La fabrique sociale de la fin de vie

L’invention de la fin de vie configure un

temps et des relations sociales marqués

par la perspective de la mort à venir.

Didier Morisot

L’obsolescence programmée

Un peu de vitriol pour un système de santé

qui s’éloigne de ses valeurs.

Sylvie Cognard

Testament

Yacine Lamarche-Vadel

Quand la mort est à réanimer

Parfois la mort ne signifie pas la fin…

Philippe Lorrain

Suicide mode d’emploi

Zoéline Froissart

La fin de vie… pour qui ?

Agir sans se poser de question ?

Bastien Doudaine

Tenir la main de Victoire

C’est ce soir-là que j’ai compris ce que

signifie « soigner ».

Anne Perraut Soliveres

La violence n’épargne pas la fin de vie

Quand la fin de vie sert la vengeance.

Jean-Luc Landas

Dien Bien Phu

Prise en charge ou obstination

déraisonnable ?

Marie Kayser

Aide à mourir ?

Les réponses à cette demande sont bien

différentes si la personne habite en France

ou dans certains pays proches.

Denis Labayle

Des vies qui n’en finissent pas

L’affaire Lambert et l’affaire Bonnemaison :

deux victimes d’une idéologie imposée.

Philippe Lorrain

Pierre

Marie Kayser

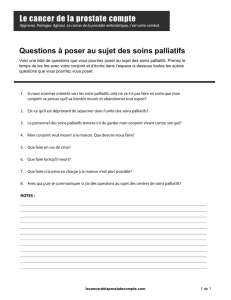

La fin de vie et la loi

Au moment où une nouvelle loi sur la fin de

vie est annoncée, il est important de

connaître le cadre légal actuel et

les propositions des différentes instances.

Mathilde Boursier

Et si nous nous réappropriions

nos morts ?

La loi ne peut pas tout borner des histoires

humaines.

Yves Demettre

Pêle-mêle

Parcours d’un médecin de famille.

Véronique Bernard

Les ayatollahs des soins palliatifs

Quand la soi-disant « éthique » de vérité et

de respect n’est qu’un paravent de l’abus

de pouvoir médical.

Jean-Marc Grynblat, Irma Bonnet,

Delphine Lombard et Jacques Vilar

Monsieur F. vient de mourir

Respecter le choix du patient, une

discussion et un travail d’équipe.

Martine Lalande

Encore en vie, fin de droits

Anne-Gaëlle Andrieu et Jean Wils

Désigner une personne de confiance

Quand la désignation de la personne de

confiance est – au-delà d’une obligation

administrative – une réelle relation de soin.

Valérie Milewski et David Solub

Gravement malade

et sa vie devant soi ?

Immersion dans une terre où la consolation

scripturaire convole avec la clinique…

Françoise Ducos

Je consens et je désire

Martine Lalande

Où finir sa vie ?

Entourés ou pas, soignés jusqu’à quand,

comment vont mourir nos vieux ?

Martine Lalande

Transmission

Apprendre les soins palliatifs, en suivant

les patients.

SOMMAIRE

La fin de vie

DOSSIER

Comment aider les soignants et la société à accompagner ceux qui sont en fin de vie,

sans dogmatisme, dans la singularité de chaque histoire ?

12

14

15

16

17

18

19

20

24

25

26

27

28

29

30

31

33

34

35

36

40

41

42

44

47

48

50

52

54

55

Sylvie Guitton

La fin de vie : l’affaire de tous

Face à la souffrance spirituelle, le

témoignage d’un chemin de rencontre.

Sylvie Cognard

Accompagner la fin de vie

Chercher la ligne de crête entre l’envie de

vivre et l’envie de néant.

Jérôme Pellerin et Virginie Saury

(Se) soigner (de) la fin de vie des autres

Soigner des personnes en fin de vie en

institution demande une grande vigilance.

3JUILLET 2014 66 PRATIQUES

Christiane Vollaire

Mourir : violence et pacification

« Nous faisons partie les uns des autres »,

écrit Norbert Elias. C’est cette conviction

que la situation du mourant doit réactiver.

Angélique David

Soutenir dans la durée

Je fais au mieux pour que les gens oublient

qu’ils vont mourir. J’essaie de leur apporter

un peu de gaieté, de plaisir.

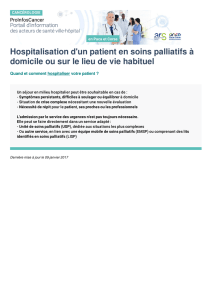

Séraphin Collé et Brigitte Galaup

C’est plutôt mal barré…

Le réseau de soins palliatifs, un tiers qui

peut apaiser les tensions familiales.

Bernard Vigué

Travailler ensemble à l’hôpital

Pour donner toutes ses chances à

un patient, il faut dépasser les craintes que

son état nous inspire.

Adrian David

Protocole LATA

Difficile de rester « Candide ».

Brigitte Brunel

Le père va mourir… le père est mort

Le père a presque 90 ans, et là, il semble

qu’il arrive au bout… Au bout de quoi,

finalement ? De sa vie ? De son chemin ?

De ses jours ?

Sylvie Cognard

La leçon d’Emma

« Porter la main sur soi ».

Anne Perraut Soliveres

Jusqu’au bout…

Il est très difficile pour le soignant de parler

de la mort avec le patient.

Annie Trebern

Un combat perdu ?

En supprimant la parole, on prive de sens

un travail relationnel qui se trouve réduit à

sa plus simple expression : celle de l’acte

et de son contrôle.

Sophie Crozier

Décider du handicap inacceptable ?

Peut-on décider d’arrêter certains

traitements au nom d’un risque de

handicap « inacceptable » ? Existe-t-il

des vies qui ne valent pas ou plus la peine

d’être vécues ?

SOMMAIRE

MAGAZINE

A

Pour ce dossier la rédaction expérimente une nouvelle forme de communication en partageant ses réflexions qui ponctuent le dossier :

pages 13, 41, 43, 55, 61, 64, 65, 69, 71, 78, 81.

56

59

60

62

65

66

68

70

72

76

79

80

82

6

IDÉES

Entretien avec

Paul Machto

Hommage à Jean Oury

Un psychiatre évoque tout ce qu’il doit à la démarche de Jean Oury, dans sa façon de

mettre en œuvre l’engagement, le climat du soin, le souci du collectif et du politique.

86

ECONOMIE DE LA SANTÉ

Pierre Volovitch

Non recours versus rustine

La question de fond est : comment améliorer le niveau de prise en charge de l’Assurance

maladie ?

87

MÉDICAMENTS

Martine Lalande

Spéculation sur l’hépatite C

Un nouveau traitement pour l’hépatite C, source de profit maximum pour le laboratoire.

88

LANCEURS D’ALERTE

Sylvie Cognard

Les lanceurs d’alerte

Quelle protection pour celles et ceux qui divulguent des faits menaçant le bien commun ?

91

NOUS AVONS LU POUR VOUS

Petite sélection de parutions récentes, à emporter avec soi ou à offrir :

La place du sujet

en médecine

par Olivier Maillé,

« Considérant qu’il est plausible que de tels

évènements puissent à nouveau survenir », Sur l’art municipal de détruire un

bidonville

de Sébastien Thiery,

Intelligents, trop intelligents ?

de Carlos Tinoco

et

A Hambourg peut-être

de Denis Labayle, ainsi que l’article «Misfearing » – culture,

identity and our perceptions of health risks, par Lisa Rosenbaum (NEJM).

4

PRATIQUES 66 JUILLET 2014

est né en 1954 à Nantes. Il vit et travaille à Villejuif dans la région pari-

sienne. Après des études médicales et trois ans d’exercice de la

médecine générale, il étudie la photographie à l’École Nationale Supé-

rieure de la Photographie à Arles de 1986 à 1989. Il s’installe ensuite

dans le Nord de la France où il développe un vaste projet photo-

graphique, entamé plus tôt en photographiant des visages de

Vieillards, de Nourrissons et d’Aliénés, ce qui l’amènera à travailler

pendant deux ans à Calais pour réaliser la série Adolescents. Celle-ci

sera suivie de différents autres projets, dans une prison (Détenus), à

l’hôpital public de Maubeuge pour Nés, au Portugal pour Ouvriers. Ce

projet entend ressaisir une idée de notre monde à travers les visages

en transformation et dans les marges de différents groupes de

personnes immergées pour tout ou partie de leur existence dans

différents systèmes institutionnels, politiques et économiques.

Il entame aussi dans les années 1990 une longue série sur les chan-

tiers d’institutions culturelles puis se consacre à divers projets sur des

paysages et différents lieux dont la topologie et l’histoire sont en lien

avec des questionnements relatifs à la société civile : le port de Porto,

les champs de batailles en Écosse, la ligne de démarcation à Chypre,

et trois sites industriels abandonnés par la Chine après la chute des

blocs en 1990 en Albanie. Récemment, John Brown’s Body aux États-

Unis (2010), Dans Paris (2011), Vider les lieux à Istanbul (2013), mettent

en images un état de ses questionnements politiques et esthétiques

en regard des transformations économiques et politiques de notre

temps.

Parallèlement, Philippe Bazin engage un travail vidéo au début des

années 2000 dans une perspective non cinématographique, très

proche de la photographie, fait de plans fixes de longue durée et

concernant aussi bien des visages que des paysages, rendant compte

des intrications esthétiques de ces deux champs de recherche.

Ainsi, le photographe et maintenant vidéaste construit-il un vaste pro-

jet documentaire sur l’état de notre monde à travers divers lieux insti-

tutionnels traversés aussi bien par les visages de ceux qui les habi-

tent, que par les environnements que ces institutions et la vie de la Cité

modèlent et transforment.

Son travail a été présenté récemment aux Rencontres Internationales

de la Photographie à Arles (2012), dans le cadre de Marseille 2013, et

du 3 au 31 juillet 2014 chez l’éditeur-galerie LOCO à Paris.

Plusieurs ouvrages monographiques rendent compte de ses photo-

graphies, notamment Faces publié aux éditions de l’École Nationale

de la Santé Publique à Rennes en 1990, ainsi que La Radicalisation du

monde paru en 2009 avec des textes de Christiane Vollaire et Georges

Didi-Huberman chez LOCO. Sa thèse de médecin a été publiée au

Cercle d’Art sous le titre Long Séjour en 2010 ; son travail commun

avec Christiane Vollaire, Le Milieu de nulle part, en 2012 aux éditions

Créaphis.

Vient de paraître Reconstructions, publié par la Galerie Marcel

Duchamp à Yvetot en mai 2014.

Philippe Bazin a reçu en 1999 le prix Niépce.

www.philippebazin.fr

www.editionsloco.com

Philippe Bazin

5JUILLET 2014 66 PRATIQUES

Philippe Bazin

LA FIN DE VIE

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

1

/

102

100%