Présentation au propre - Enseigner et partager

1

!!!

"

"#$%&'!() !((

!!

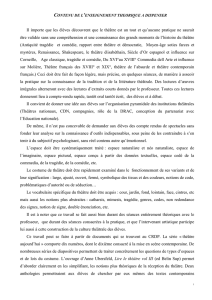

L'intérieur du théâtre de la Reine au petit Trianon en 1838, par ASSELINEAU Antoinette

(Versailles ; musée national du château et des Trianons)

" # $ % &' $

2

(

Je tiens à remercier Madame Jovignot pour ses conseils, sa disponibilité et

ses méthodes peu communes mais véritablement motivantes.

Je remercie également ma conseillère pédagogique Madame Lavault dont les

conseils constants tout au long de l’année m’ont permis de repenser ma

pratique pédagogique avec succès.

Je remercie ma deuxième conseillère pédagogique, Madame Valérie Leterq

pour son écoute, sa gentillesse et ses précieux conseils.

Mes remerciements vont également à tous ceux qui ont accepté de me faire

entrer dans l’univers magique du théâtre.

3

) *

Table des matières…………………………………………………… p 3

Introduction…………………………………………………………...p 6

• Problématique…………………………………………………….. p 9

• Plan……………………………………………………………….. p 9

1.

La naissance d’un projet : Faire en sorte que mes élèves

expérimentent les enjeux d’un texte appartenant au

répertoire de la tragédie classique

………………………………. p 10

1.1. Analyse de l’existant : un environnement se prêtant à des pratiques

originales et constructives…………………………………………………... p 11

1.1.1. Le Lycée Charles de Gaulle comme cadre dynamique…………… p 11

1.1.2. Ma classe : des élèves dans un processus de découverte active de la

littérature……………………………………………………………. p 13

1.1.3. Le théâtre dans la vie de ces lycéens……………………………… p 14

1.2. La naissance du projet : la tragédie au défi…………………………… p 16

1.2.1. Le défi d’un redoublant…………………………………………… p 16

1.2.2. Pour une démarche constructive : faire revivre la tragédie classique… p 17

1.2.3. La légitimité d’un tel projet…………………………………………. p 17

2.

Mise en pratique du projet et action pédagogique : Mener

une séquence d’approche d’Andromaque de Racine en

amenant le jeu théâtral et la représentation dans ma

salle de classe

…………………………………………. …………………… p 20

2.1. Une utilisation insuffisante du théâtre : réflexions sur les pratiques

pédagogiques existantes et sur les remédiations proposées par les

ouvrages théoriques……………………………………………………………… p 21

2.1.1. Le théâtre dans les programmes : un objet d’étude à privilégier……… p 21

4

2.1.2. Les pratiques pédagogiques existantes et les problèmes qu’elles

soulèvent: « un spectacle dans un fauteuil »……………………………… p 23

2.1.3. Théories et pistes à découvrir : comment introduire le théâtre

et sa pratique dans les cours de lycée

?…………………………… p 25

2.2. De la théorie à la pratique : Projet, présentation et déroulement de ma

séquence « Découvrons l’univers d’une tragédie classique »……….. p 27

2.2.1. Le choix de la tragédie et d’une tragédie………………………… p 27

2.2.2. Le projet : Quels savoirs ? Quelle progression ? Avec quels

moyens ?……………………………………………………………. p 29

2.2.3. Le déroulement de la séquence : présentation succincte…………. p 30

2.3. Présentation des activités spécifiquement théâtrales………………… p 31

2.3.1. Activités en classe entière………………………………………… p 31

• Dire l’alexandrin………………………………………..……… p 31

• Le travail sur la fable……………………………………………. p 32

• Le théâtre-image en parallèle du travail sur la fable…………….. p 33

• Pour la scène d’exposition : la mise en jeu avant le texte……….. p 34

• Les courtes mises en scène et le travail de réécriture……………. p 34

2.3.2. Les prolongements en aide individualisée………………………… p 35

• Activités complémentaires pour les élèves voulant approfondir

l’approche des pièces par le jeu théâtral……………..……………. p 35

• Atelier d’écriture sur trois semaines : renforcer la sensibilité et

la perspicacité des élèves face à un texte théâtral……………………… p 36

3.

Bilan pratique de mon projet : mes échecs et mes

réussites

……………………………………………………………………… p 39

3.1. L’intérêt que j’en ai tiré dans le cadre de ma formation……………… p 40

3.1.1. Ma pratique en tant que professeur……………………….. …… p 40

3.1.2. Une ouverture possible : les stages et les modules optionnels……… p 41

3.2. Les succès liés à la mise en pratique du projet ………………………… p 43

5

3.2.1. Ce qui a présenté une réelle efficacité et pourquoi………………….. p 43

3.2.2. Les apports pour les élèves………………………………………… p 44

3.3. Les difficultés rencontrées dans la mise en pratique…………………… p 46

3.3.1. Les difficultés ponctuelles…………………………………………… p 46

3.3.2. Les difficultés plus profondes………………………………………... p 47

3.4. Quelques principes de remédiations proposés………………………… p 49

CONCLUSION…………………………………………………………. p 51

ANNEXE………………………………………………………………… p 53

BIBLIOGRAPHIE……………………………………………………….. p 74

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

1

/

76

100%