etude du rejet de co2 dans l`atmosphere dû au transport de la tomate

Grenoble – Revue Etudiante d'éValuation Environnementale

1. Introduction

Dans le contexte climatique actuel, il devient urgent de

se préoccuper de l’effet de serre, notamment en ce qui

concerne le rejet de gaz à effet de serre dans

l’atmosphère dû aux activité humaines. En effet, l’effet

de serre est un phénomène naturel, dû aux gaz à effet de

serre (GES), qui permet de réchauffer la planète.

Cependant, l’un des principaux GES, le dioxyde de

carbone (CO2), voit sa concentration atmosphérique

augmenter en raison des activités humaines, entre autres

dans le domaine du transport, qui représente 21% des

rejets de CO2 totaux. Au sein des transports, 40% des

rejets sont dus au transport des marchandises, soit 8,4%

du total, une part non négligeable. L’étude des échanges

commerciaux au sein de l’Union Européenne, facilités

par la libre circulation des marchandises, peut donner un

bon aperçu de l’impact du commerce international sur

l’effet de serre. Nous nous sommes concentrés ici sur la

quantité de CO2 rejetée due à l’importation de tomates

en France, car ce fruit étant consommé par une majorité

de la population, sous un grand nombre de formes, il

représente une part importante du marché avec 17% du

marché mondial des fruits et légumes.

Notre étude va se construire autour de la question :

réduire la distance parcourue par une tomate entre son

lieu de production et notre assiette aura-t-il une

conséquence significative sur l’émission de gaz à effet

de serre ? Pour cela, nous nous sommes orientés vers

une étude comparative sur la masse de CO2 émise par le

transport d’une tonne de tomates importée en opposition

à une tonne de tomates issues de l’agriculture locale.

2. Méthodologie

Pour répondre à cette question, nous avons défini

un contexte : une personne (M.Dupont) va chercher une

tonne de tomates au supermarché. Dans un cas, les

tomates sont importées, et dans l’autre, elles ont été

produites localement. Nous considérons ici que le trajet

de monsieur Dupont et le trajet de l’agriculteur pour

amener ses tomates au supermarché sont négligeables,

et nous focalisons donc sur le CO2 émis lors des grands

trajets d’importation. Nous nous sommes ensuite

renseignés sur les pays exportant en France, et sur les

modalités de transport (moyen de transport, étapes de

l’importation). L’étape suivante a été de trouver un

moyen de déterminer la quantité de CO2 rejetée en

fonction de la distance parcourue, du moyen de

transport, et de la quantité de tomates transportées. Ces

données nous permettent de déterminer la quantité de

CO2 rejetée dans nos exemples, et rapporter ces

résultats à l’échelle européenne en fonction des

quantités totales nous permet d’évaluer l’impact de

l’importation française de tomates. Enfin, une analyse

plus complète peut être réalisée en pondérant les

résultats par d’autres données( importation en fonction

des saisons, extrapoler à l’échelle mondiale, prendre en

compte d’autres facteurs que les chiffres, etc…)

3.Etude

M. Dupont souhaite acheter une tonne de tomates au

supermarché, à 9km de chez lui. Nous souhaitons

évaluer la quantité de CO2 produite pour lui permettre

de manger ses tomates dans le cas de tomates importées,

et dans le cas de tomates locales, en considérant les

deux choses suivantes :

-la quantité de CO2 émise lors de la production des

tomates est la même dans les deux cas

-M.Dupont parcourt la même distance pour acheter ses

tomates dans les deux cas.

1

ETUDE DU REJET DE CO2 DANS L’ATMOSPHERE DÛ AU TRANSPORT DE

LA TOMATE

Laville Micaël, L1 Géographie

Mainieri Robin, L1 Géographie

Rosier Marius, L3 Biologie Générale

Abstract

One of the most important greenhouse gases is carbon dioxid(CO2), which is released a lot in the atmosphere by human

activities, such as transport. One part of it is freight transport, very developed in European Union.One of important

markets is tomatoe’s, which we will study to reveal its impact on the environment because of its CO2 released during

transport. The study of french’s tomatoe import, and comparison of CO2 quantity released in the case of imported

tomatoes, and in the case of tomatoes from local agricultural, will permit us to highlight the climate impact of this

market, and the importance to provide ourselves locally.

Mots-Clefs : dioxyde de carbone-transport-tomate-comparaison-France

Grenoble – Revue Etudiante d'éValuation Environnementale

3.1 Importation de tomates en France

La France est actuellement le 2ème importateur européen

de tomates, avec plus de 450.000 tonnes importées par

an. Ses principaux fournisseurs sont européens (92%

des échanges de l‘Union Européenne sont intra-

communautaires), et notamment l’Espagne, avec

environ 135.000 tonnes exportées par an vers la France.

Le Maroc est cependant le premier fournisseur, avec

177.000 tonnes de tomates par an. A eux seuls, Espagne

et Maroc représentent plus de 50% de l’importation

française. Nous les considérerons ici comme les deux

seuls fournisseurs. Ces deux pays étant situés au sud de

la France, on considère que les livraisons aboutissent au

site du Grand Saint Charles, à Perpignan, plaque

tournante du commerce de fruits et légumes (1ère plate-

forme d’éclatement des fruits et légumes en Europe

avec 1,35 millions de tonnes en 2006), qui redistribue

ensuite les produits sur le territoire français. Les

itinéraires et une approximation des distances

parcourues sont résumés sur la carte ci-dessous (figure

1).

3.2 Les moyens de transport et leur taux de rejet de

CO2

3.2.1 Les moyens de transport

Au site du Grand Saint Charles, 92% des échanges se

font par la route, donc par camions. Cependant, le

transport maritime représente 27% des importations

totales, et le transport aérien est négligé car quasiment

nul. On fait ici l’hypothèse que l’exportation espagnole

vers la France est exclusivement terrestre, et que

l’importation depuis le Maroc se fait à 50% par

l’Espagne, et à 50% par la mer.

3.2.2 Taux de rejet de CO2

Il est possible de calculer le taux de rejet de CO2 d’un

véhicule, à partir de sa consommation en carburant, de

la densité du carburant, et de l’équation de combustion

suivante :

CnH(2n+2) + (3n+1)/2 O2 è n CO2 + (n+1) H2O

Exemple :

Une RENAULT Twingo essence consomme 4,9L aux

100 km, ce qui nous donne :

C7H16 + 11 02 è 7CO2 + 8 H2O

M(C7H16) = 100g/mol M(CO2) = 44g/mol

On a ici 7*44/100 = 3,08 grammes de CO2 pour un

gramme d’essence consommé, soit, pour un litre avec

une densité de 0,755 :

3,08*755 = 2325g/L

(4,9*2325)/100 = 114g de CO2/km

2

Figure 1 : Importation française de tomates

Grenoble – Revue Etudiante d'éValuation Environnementale

Soit une marge de 3,39% d’erreur en comparaison de la

donnée de 118g/km sur carissimo.com, ce qui valide la

méthode.

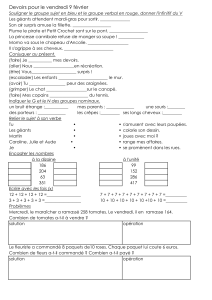

Concernant les transports à longue distance, par poids

lourds, nous utiliserons les chiffres de la CRIOC (Centre

de Recherche et d’Information des Organisations de

Consommateurs), présentés dans le tableau ci-dessous

(tableau 1) :

Tableau 1 : Emission de CO2 des véhicules en

fonction de leur chargement

Les calculs à partir de ces données seront réalisés avec

les moyennes de chaque cas (même si, dans le cas des

camions, l’écart-type est énorme)

3.3 Exemple : M.Dupont

M.Dupont, vivant à Grenoble, souhaite acheter 1 tonne

de tomates au supermarché situé à 9km de chez lui.

Sachant que l’on néglige l’émission de CO2 due à la

production de la tomate, et les trajets d’acheminement

courts(de chez l’agriculteur au magasin, ou du hangar

de stockage au magasin, dans le cas de tomates

importées), voici les calculs :

3.3.1 Cas de tomates locales

La seule source d’émission de CO2 de M.Dupont est ici

son trajet de 9 km en voiture. Il roule en RENAULT

Twingo, dont l’émission de CO2 a été calculée plus haut

et est égale à 114g/km. On a donc, comme totale des

émissions de CO2 :

114*9 = 1026 g de CO2

3.3.2 Cas de tomates importées

Il y a ici plusieurs possibilités de provenance des

tomates. L’exemple de calcul sera donné pour des

tomates venant d’Extremadura, en Espagne. Les étapes

parcourues par le kilo de tomates sont :

-Extremadura è Perpignan (1150 km)

-Perpignan è Grenoble (443 km)

-Le trajet de M.Dupont

La totalité du trajet est parcourue en camion, ce qui

nous donne :

(1150+443)*[(210+1430)/2] = 1,3 t de CO2

Ici, le trajet de M.Dupont est négligeable, car rejetant

1000 fois moins de CO2 que l’acheminement des

tomates jusqu’au supermarché.

Les autres résultats en fonction des différentes

provenances sont résumés dans le tableau ci-dessous

(tableau 2) :

Tableau 2 : Quantité de CO2 émise par l’importation

de tomates

4. Résultats

4.1 Au niveau national

Cette étude simplifiée nous a montré que l’importation

française de tomates depuis l’étranger conduit à un taux

d’émission de CO2 de l’ordre de 1000 fois supérieur à

celui calculé dans le cas de tomates locales. Il convient

maintenant de rapporter ces résultats au niveau national.

La totalité de l’importation française de tomates s’élève

à environ 450.000 tonnes par an, dont environ 300.000

provenant du Maroc et de l’Espagne (177.000 du

Maroc, et 135.000 d’Espagne).

3

Grenoble – Revue Etudiante d'éValuation Environnementale

4.1.1 Tomates importées d’Espagne

Comme montré sur la figure 1, 75% de la production

espagnole de tomates est réalisée en Extremadure, 12%

dans la vallée de l’Ebre, et 10% en Andalousie. Ainsi,

on a, en moyenne, pour une tonne de tomates provenant

d’Espagne :

0,75*1,3+0,12*0,691+0,1*1,3 = 1,19 t de CO2

Soit, par an : 1,19*135.000 = 160.650 t de CO2

4.1.2 Tomates importées du Maroc

Ici, la quasi-totalité des tomates sont produites dans la

région de Souss Massa, et on considère que 50% des

exportations se font par bateaux, et 50% par l’Espagne :

(2,1+1,3)/2 = 1,7 t de CO2/T de tomates

Soit, par an : 1,7*177.000 = 300.900 t de CO2

4.1.3 Total

On arrive donc, dans cet exemple simplifié, à un total de

461.550 tonnes de CO2 émises en un an par

l’importation française de tomates. Ce chiffre paraît

comme étant énorme (d’autant plus qu’il est supérieur à

la masse de tomates transportées !!!), mais, si l’on

considère ce résultat par rapport au total des émissions

mondiales de CO2 en 2007, qui est de 267 milliards de

tonnes, il se trouve être négligeable, car plus de 400.000

fois inférieur !

4.2 Pondération des résultats

Tenter de réduire les émissions de CO2 en réduisant la

distance parcourue par une tomate avant d’arriver dans

notre assiette paraît donc négligeable. Cependant, ces

résultats sont à pondérer par plusieurs facteurs.

4.2.1 Une part minime des échanges

Le cas traité ici est celui de l’importation française de

tomates depuis le Maroc et l’Espagne. Cependant,

d’autres pays exportent en France, et notamment des

pays éloignés, tels que la Chine (1er producteur mondial

de tomate avec 25% du total), les Etats-Unis etc… De

plus, cette étude ne prend pas en compte le fait que

certaines tomates sont importées pour ensuite être

exportées (les Pays-Bas, par exemple, exportent plus

que leur production, et importent donc en masse pour

ensuite exporter), ni le fait que les tomates françaises ne

sont pas produites sur le lieu de l’achat, et induisent

donc un transport, qui peut s’étendre aisément sur

quelques centaines de kilomètres (sur 1556 milliers de

tonnes consommées par an, seules un peu plus de

450.000 sont importées). Le cas traité est le cas français,

mais la France n’est pas le seul pays à importer des

tomates, bien au contraire ! Sur 8 millions de tonnes de

fruits et légumes échangés en 2004, « seulement » 17%

étaient des tomates. Enfin, cette étude ne prenait pas en

compte les retours des transport après livraison.

4.2.2 Des émissions lors de la production

Un autre point non traité dans cette étude est la

production des tomates. En effet, qui dit tomates

importées dit grosses exploitations, donc plus de rejet de

CO2 (un exemple frappant est celui d’agriculteurs états-

uniens passant au dessus de leurs champs en avion afin

d’y déposer engrais, insecticides etc…). De plus,

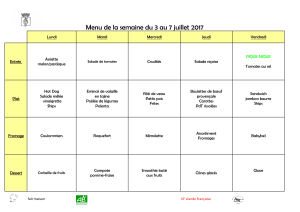

l’importation est plus importante en hiver (voir figure

4), ce qui montre que les tomates sont disponibles toute

l’année, et qu’il y a donc des cultures sous serre très

présentes (en France, 95% des cultures de tomates sont

effectuées sous serre), ce qui représente une dépense

d’énergie considérable, de 10 fois supérieure à une

culture en plein air.

Figure 2 : Importations mensuelles françaises de

tomates en 2003 et 2004 (extrait du

mémoire de Stéphanie Desmas)

4.2.2 Résultats finaux

Ces pondérations effectuées ne permettent pas de

déterminer un résultat chiffré précis, ils nous montrent

juste que les résultats obtenus dans l’exemple de

M.Dupont sont minorés, du fait de la simplification

effectuée. On peut cependant supposer que les

émissions de CO2 dues au transport de la tomate

représentent probablement moins de 0,1% des émissions

totales de CO2 sur la planète, et se fournir localement

en tomates n’a donc pas d’influence significative sur

l’émisison globale de CO2.

5. Analyse personnelle

Si les résultats chiffrés nous donnent ce résultat, ils ne

4

Grenoble – Revue Etudiante d'éValuation Environnementale

sont pas la seule chose à prendre en compte. En effet, la

situation climatique actuelle n’est pas due à une seule

activité qu’il faudrait arrêter pour tout rétablir, mais à

des milliers, voire des centaines de milliers ! Ainsi,

prêter attention uniquement à sa consommation de

tomates ne changerait pas grand-chose, mais la situation

est la même pour beaucoup d’actes écologiques. De

plus, si une prise de conscience est faite à propos des

tomates, cela s’étendra à l’ensemble des produits,et

rappelons que le transport de marchandises est

responsable de 8,4% des émissions de CO2 mondiales,

une part cette fois-ci non négligeable des émissions

globales.

De plus, le problème traité ici est celui du CO2, un des

gaz à effet de serre les plus présents sur la planète . Mais

il en existe beaucoup plus (vapeur d’eau, de loin le

premier GES de la planète (non influencé par les

transports), méthane (CH4), protoxyde d’azote (N2O),

ozone (O3),etc…) dont certains voient leur émission

restreinte si l’on utilise moins les transports.

6. Conclusion

Réduire la distance parcourue par une tomate depuis sa

production jusque dans notre assiette a une influence sur

la quantité de CO2 émis, mais cette influence est

négligeable par rapport à la quantité pharamineuse de

CO2 rejetée dans l’atmosphère par l’ensemble des

activités humaines mondiales. Mais que cette influence

soit négligeable n’est pas surprenant, compte tenu de la

grande quantité d’activités humaines produisant du

CO2, et bien que très minime, les conséquences de cet

acte n’en sont pas pour autant négligeables ! Il suffit de

faire attention à d’autres actes de notre vie quotidienne

pour que chaque attention ait une ampleur significative

(ici aussi, l’union fait la force). L’idéal, en ce qui

concerne les produits agroalimentaires, serait que

chacun puisse aller acheter ses produits à pied ou à vélo,

directement chez le producteur qui, lui, cultiverait

uniquement des produits de saison, donc à ciel ouvert,

tout cela pour des émissions de GES nulles, si l’on

excepte les émissions dues à la culture. Cependant,

toutes ces activités humaines rejetant des GES dans

l’atmosphère, et notamment le transport international de

marchandises, sont apparues dans le but d’augmenter le

confort de la population (possibilité de manger tous les

fruits et légumes du monde, et ce à n’importe quelle

saison, si l’on reste dans la branche des fruits et

légumes, mais ces avantages, ces conforts, se comptent

par milliers, à commencer par internet, symbole par

excellence de la mondialisation). Se pose alors le

problème de la conscience collective : est-elle

suffisamment développée pour que les humains se

détachent de tout ce confort, de toutes ces possibilités

qu’offre la mondialisation ? Car si la solution à l’effet

de serre ne vient pas par les progrès techniques et

scientifiques, il viendra par un changement des valeurs

et des comportements, ce qui n’est pas au goût de la

majorité des personnes (pour reprendre notre exemple,

combien se soucient du trajet qu’a pu effectuer une

tomate avant d’arriver dans son assiette ?). Au-delà

vient s’ajouter l’enjeu économique. Car si toutes ces

activités sont apparues pour le confort, celles qui se sont

maintenues y ont réussi du fait de leur rentabilité.

L’économie est le moteur du système dans lequel nous

vivons. Sachant cela, toutes les sociétés dont l’activité a

comme conséquence des émissions de GES vont-elles

stopper leur activité par bonne conscience, ou la

motivation de l’argent sera-t-elle la plus forte ? De

même pour les gouvernements, qui peuvent tenter de

faire évoluer les consciences à travers des messages, des

lois, des campagnes etc…

Tous ces organismes qui font fonctionner le monde

donnent-ils le meilleur d’eux-même dans un but

écologique ou dans un but lucratif ?

5

6

6

1

/

6

100%