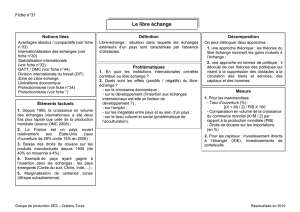

CHAP.2 Economie : Mondialisation, finance internationale et

CHAP.2 Economie : Mondialisation, finance internationale et

intégration européenne

2.1 Quels sont les fondements du commerce international et

l’internationalisation de la production ?

Thème

Notions

Indications complémentaires

2.1 Quels sont les

fondements du

commerce

international et de

l’internationalisation

de la production ?

Avantage

comparatif,

dotation factorielle,

libre-échange et

protectionnisme,

commerce intra-

firme, compétitivité

prix et hors prix,

délocalisation,

externalisation,

firmes

multinationales,

spécialisation

En partant d’une présentation stylisée des évolutions du commerce mondial et en

faisant référence à la notion d’avantage comparatif, on s’interrogera sur les

déterminants des échanges mondiaux de biens et de services et de la spécialisation.

On analysera les avantages et inconvénients des échanges internationaux pour les

producteurs comme pour les consommateurs. On présentera à cette occasion les

fondements politiques protectionnistes et on en montrera les risques. On

s’interrogera sur les effets d’une variation des taux de change sur l’économie des

pays concernés. En s’appuyant sur des données concernant le commerce intra-firme

et sur des exemples d’entreprises multinationales, on abordera la mondialisation de

la production. On analysera le choix de localisation des entreprises et leurs

stratégies d’internationalisation. On étudiera à cette occasion les principaux

déterminants de la division internationale du travail, en insistant sur le rôle des

coûts et la recherche d’une compétitivité hors prix.

Acquis de première : gains à l’change

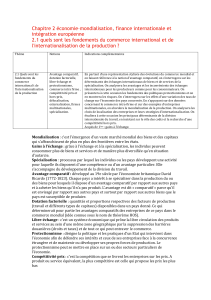

Définition des notions :

Avantage comparatif : Théorie développée par l'économiste David Ricardo qui consiste pour un

pays, à se spécialiser dans la production d’un bien pour lequel il dispose un avantage relatif par

rapport aux autres pays. Il va alors se concentrer sur le bien où il est le plus efficace.

Dotation factorielle : Ensemble des facteurs de production (capital, travail, ressources naturelles)

dont un pays dispose (théorème HOS)

Libre-échange : Théorie économique et politique commercial qui représente les avantages de la

libre circulation internationale des marchandises et des capitaux. Cette théorie est soutenue par

Adam Smith puis par David Ricardo. Elle pousse les pays à supprimer toutes les barrières tarifaires

et non tarifaires qui empêchent les échanges internationaux.

Protectionnisme : théorie économique et politique commerciale qui consiste protéger la production

nationale de la concurrence étrangère par ces obstacles tarifaires et non tarifaires

Commerce intra-firme : Partie du commerce international qui se déroule entre les filiales d'une

FMN.

compétitivité prix et hors prix : La compétitivité-prix désigne le fait qu’une entreprise chercher à

attirer les consommateurs en réduisant ses prix de vente. Alors que la compétitivité hors prix n’est

pas basée sur le prix mais surtout la qualité du produit, sa marque, son caractère technologique,

son design…

Délocalisation : Transfert de capital, d’activités et d’emplois par une firme multinationale vers un

autre pays.

Externalisation : Réalisation d'une partie des activités d’une entreprise dans une autre entreprise

située sur le territoire national ou à l'extérieur. Cela permet alors de se concentrer sur son métier

d'origine et de confier le reste à plus compétent et donc moins cher.

Firmes multinationales : Désignent une société qui détient plus de 10% du capital d’une autre

entreprise située dans un autre pays. Une firme détient au moins une unité de production en dehors

de son territoire d’origine.

Spécialisation : consiste à se concentrer dans une activité pour laquelle l’entreprise dispose

d'une compétence ou d'un avantage particulier.

Gains à l'échange : surplus tiré de l’échange marchand après spécialisation, supérieur à la

situation d’autarcie.

A) Quelles sont les grandes évolutions du commerce international ?

Document 1 : Les différents aspects de la mondialisation

La mondialisation est l’émergence d’un vaste marché mondial de biens et services, de capitaux et de main d’œuvre

qui s’affranchit des frontières des Etats et qui accentue l’interdépendance entre les pays.

La mondialisation a connu deux grands bouleversements. En effet, on peut distinguer deux grandes vagues de

mondialisation : la première avec la première révolution industrielle et la deuxième à partir de 1950 a nos jours.

La première mondialisation correspond à la division traditionnelle du travail. Les pays Européens importaient

essentiellement les produits primaires et exportaient leurs produits manufacturés.

La deuxième repose sur le développement des firmes transnationales. Et beaucoup plus de pays sont rentrés dans

cette mondialisation comme les EU et les pays émergents à partir de 1970 comme l’Inde, Taiwan. Cette

mondialisation est également marquée par une très grande interdépendance des pays.

Cependant, la crise de 29 entraine une baisse des échanges internationaux et favorise une montée du

protectionnisme. Et lorsqu’une crise touche un pays, il y aura des répercussions sur d’autres pays.

On repère la mondialisation avec la croissance du commerce international, les flux de capitaux, les IDE.

IDE : flux de capitaux des multinationales pour créer une filiale dans un pays étranger ou pour contrôler une société

étrangère.

On repère aussi avec les migrations et les taux d’ouverture qui mesurent le degré d’ouverture d’une économie sur le

marché extérieur. Calcul (exportations+importations )/2/PIB

Document 2 : Evolution de l’ouverture des économies depuis 1970

(exportations+importations sur PIB)

Le taux d’ouverture a progressé dans tous les pays : la France par exemple est passée de 31,3% en 1970 à 48,5% en

2009.

Les économies sont de plus en plus tournées vers l’extérieur. Le taux d’ouverture est en général inversement

proportionnel à la taille du marché national (un petit pays a besoin de taux d’ouverture élevé). Par exemple pour les

USA le commerce mondial représente 10% du PIB alors que pour l’Irlande, il représente 50% du PIB

Document 3 : Part des biens et services dans le total des exportations mondiales (en%)

La structure des échanges a évolué depuis les années 1910. En effet, la part des produits primaires dans la part totale

des exportations a beaucoup baissé et a même été divisé en deux, alors que ces produits primaires étaient les

produits les plus exportés avant. Cela s’explique par le fait que les produits manufacturés sont de plus en plus

exportés et les services commerciaux ont progressé mais plus faiblement.

Document 4 : Commerce mondial de marchandises, 2010

On peut repérer trois zones qui sont fortement insérées dans le commerce mondial : Asie, l’Amérique du Nord et

l’Union Européenne, ce sont les 3 pôles de la Triade. Ces zones sont rentrées plutôt dans la révolution industrielle.

On peut également caractériser les différents secteurs d’exportations favorisés par les différentes régions : par les

pays de la tripolarisation exportent plus de produits manufacturés, les pays tels que l’Afrique ou le Moyen Orient

exportent beaucoup de combustibles, et l’Amérique du Nord favorise plutôt la production agricole.

La Chine, pour augmenter le poids de la richesse nationale, utilise la stratégie de remontée de filière : commencer

avec un produit bas de gamme puis meilleur produit, car la Chine était rentrée plus tardivement dans la

mondialisation.

Elle utilise également la stratégie mercantiliste : favoriser LES X et limiter LES M

On peut également repérer des zones qui connaissent un excédent commercial comme l’Asie le Moyen Orient et

les UE, ou un déficit commercial comme les EU.

Document 5 : Echanges interbranches et échanges intra-branches

On peut distinguer deux types de commerce. Le commerce interbranche désigne les échanges de biens différents

entre des pays qui ont des spécialisations différentes. Il s’agit d’un commerce complémentaire car ce sont des

échanges de biens qu’un pays n’a pas. Il concerne donc les pays qui ont des niveaux de vie différents et l’ancienne

division internationale du travail.

Le commerce intrabranche désigne l’échange de produits similaires qui se fait entre des pays qui ont un niveau de

vie comparable. Mais ces produits se distinguent par leur qualité, leur utilisation, leur technologie, leur marque. Et

il concerne la nouvelle division internationale du travail où on échange des produits comparables.

L’ancienne division du travail concerne l’échange de produits manufacturés contre les produits primaires dans les

pays du Sud (notion de complémentarité) alors que la nouvelle division désigne la diversification des produits et

permet aux entreprises d’avoir un monopole en différenciant les produits et un pouvoir de marché et on peut

éviter la concurrence sur les prix.

Synthèse :

Le monde a connu au moins deux vagues de mondialisation marquées par une intensification des échanges

commerciaux et une augmentation du degré d’ouverture des économies.

Le commerce mondial actuel se caractérise par trois points marquants : la domination commerciale des pays

développés regroupés dans la triade (Europe, Amérique du Nord, Japon) ; l’insertion accélérée de l’Asie,

principalement la Chine et l’Inde ; la marginalisation de l’Amérique latine, de l’Afrique et de l’Europe de l’Est.

Le commerce mondial de marchandises concerne les produits les agricoles, les produits des industries extractives,

mais surtout les produits manufacturés qui sont la catégorie la plus dynamique. Au sein du commerce des

produits manufacturés, les échanges intra-branches se développent au détriment des échanges interbranches.

Les échanges de services progressent également de manière importante et représentent aujourd’hui 20% du

commerce mondial total.

B) Quels sont les déterminants de l’échange et de la spécialisation ?

Document 6 : La théorie des avantages comparatifs de David Ricardo

Tout d’abord, un gain à l’échange désigne le gain que l’on retire après un échange marchand après spécialisation (

il est utilisé pour faire la comparaison avec l’autarcie).

Selon la théorie des avantages comparatifs, les nations doivent se spécialiser là où elles sont les plus efficaces,

c'est-à-dire par rapport à soi même ( là où on est le moins désavantagé)

Le coût d’opportunité (où le cout de renoncement) c’est lorsqu’on renonce à une quantité de bien pour un autre

bien => permet de comprendre les avantages comparatifs.

Adam Smith avait déjà montré l’intérêt du commerce fondé sur la spécialisation où l’on le plus efficace, car cela

permet de faire des gains de productivité.

La condition pour que cela marche : instaurer le libre-échange et ouvrir le marché => hausse de la productivité

dans certains pays et baisse des prix, abondance, qualité

Limite : si on n’a pas d’avantage absolu, on n’a pas intérêt à participer à l’échange.

Ricardo (Principe de l’économie politique et de l’impôt, 1817) reprend la théorie d’Adam Smith mais avec un

exemple de pays qui dispose tous les avantages absolus et un pays qui en a aucun. Si le pays qui n’a aucun

avantage absolu, se spécialise relativement où il est le efficace dans le domaine ou il est le moins désavantagé, il a

intérêt à participer à l’échange. Mais le pays qui a tous les avantages absolus, il va se spécialiser là où il et le

meilleur et de gagner des gains importants.

Il y a 3 avantages à la spécialisation et à l’échange :

- La productivité globale va augmenter dans chaque pays qui pratique car il va pouvoir économiser du temps

de travail en renonçant au produit où il est le moins efficace. Ce temps économisé va être utilisé pour produire

davantage des biens dans lesquels on est efficace.

- On va acheter moins cher les produits auxquels l’entreprise a renoncé (produits importés), ce qui va donc

permettre d’augmenter le pouvoir d’achat.

- En plaçant le facteur où il est le plus efficace, il y aura une bonne allocation des ressources

(chez smith et ricardo : raisonnement sur un seul facteur qui est le travail)

Document 7 : La dotation en facteurs de production

Selon le théorème HOS, crée par Ohlin, Heckscher et complété par Samuelson en 1933 (néoclassiques), les

nations doivent exporter des produits qui incorporent une forte quantité du facteur production qu’elles

détiennent en abondance et à importer des produits qui incorporent une forte quantité du facteur dont elles sont

peu dotées.

Ce théorème, plus moderne, qui raisonne sur les deux facteurs, permet d’approfondir l’analyse de Ricardo qui, lui,

raisonnait uniquement sur le facteur de travail.

Les pays où le facteur travail coûte cher, se spécialisent dans des produits qui incorporent beaucoup de capital. Et

les pays où on accumule beaucoup de facteur travail, notamment les pays en développement où le facteur travail

n’est pas cher, ont intérêt à se spécialiser dans ce facteur.

Donc les pays doivent se spécialiser en fonction de leur abondance.

Par conséquent, on pourrait remarquer une convergence des économies car il devait se produire une égalisation

du cout des facteurs de production. En effet, dans les pays du Sud, le cout du capital augmente peu à peu. Donc

l’écart entre les deux facteurs baisse, et ils vont se tourner vers des produits qui demandent plus de capital et

moins de travail. On dit alors qu’ils montent en gamme.

Les pays du Nord, où le capital est trop cher, sont victimes des rendements décroissants puisque les profits sont

en baisse. Le facteur travail devient plus intéressant.

Il faut donc participer à l’échange international et il faudrait alors supprimer toutes les politiques protectionnistes

qui empêchent les importations ou les exportations, comme la politique mercantiliste par exemple.

Document 8 : La spécialisation de la France

Les avantages comparatifs de la France sont l’aéronautique, les produits pharmaceutiques, produits de toilettes

en 2008.

Les avantages comparatifs disparus sont produits raffinés du pétrole.

Ceux des Etats Unis sont les nouvelles technologies, l’automobile, l’armement, ceux de l’Allemagne sont

l’automobile et les machines et ceux de la Chine, le textile, les produits électroménagers.

Document 9 : Une répartition égale des gains à l’échange ?

Selon Paul Krugman, les échanges mondiaux sont largement dominés par l’échange de produits similaires entre

les pays qui ont un niveau comparable.

Ces échanges s’expliquent par la défaillance des marchés et une concurrence imparfaite qui règne. Et les

échanges se font par concurrence entre grands oligopoles ou grands monopoles qui le sont devenus sur le marché

intérieur et qui cherchent des débouchés sur le marché extérieur.

Mais si on veut comprendre les échanges, il faut analyser la stratégie des firmes et non des pays. En effet, les

firmes chercher un pouvoir de marché, et donc une situation de monopole sur le marché intérieur, où elles

peuvent fixer le prix. La concurrence sur le marché intérieur se développe et petit à petit il y aura un phénomène

de concentration, c’est-à-dire elles vont acheter d’autres entreprises et vont donc éliminer les concurrents,

augmenter les débouchés et faire des économies d’échelles ( baisse du coût unitaire ou moyen quand la

production augmente). Elles vont alors se tourner vers les marchés extérieurs.

Donc le monopole se fait grâce à une différenciation des produits mais il s’agit d’une défaillance car c’est

contraire à l’atomicité des agents.

Sur le marché extérieur, l’arrivée des concurrents internationaux permet la diversité des produits pour les

consommateurs. De plus, il y a un rétablissement de la concurrence puisqu’en situation de monopole, il y avait

une concentration des entreprises et donc une élimination des concurrents. Cette diversification des produits

permet d’éviter la concurrence sur les prix puisque les produits sont différents et incomparables.

Selon Krugman, la répartition des gains à l’échange n’est pas équitable car il peut y avoir des perdants à

l’échange, il y a des pays qui ont une mauvaise spécialisation. On parle alors de piège à l’ouverture du marché

international. On peut alors prendre l’exemple des pays du Sud qui sont enfermés dans la mauvaise spécialisation

comme les produits primaires et dont leurs exportations ne permettent pas de financer les importations.

Il peut même y avoir des perdants à l’intérieur d’un pays, lorsqu’une entreprise disparait.

Document 10 : La différenciation des productions

Il y a deux types de différenciation des produits. La différenciation horizontale des produits désigne les produits

qui sont de même qualité mais qui se différencient par leur marque, le design… Et la différenciation verticale

désigne les produits qui n’ont pas la même la qualité.

La différenciation horizontale concerne les produits de même niveau et s’explique par le goût pour la diversité du

consommateur. Elle explique ainsi le commerce interbranche. Et la différenciation verticale s’explique par le

niveau moyen des revenus d’un pays.

Document 11 : Couts des transports et des communications en dollars constants de 1990

Le développement des échanges peut aussi s’expliquer par la baisse des coûts de transports et de

communication.

Document 12 : Le développement du libre-échange a favorisé l’ouverture des économies

Le développement du libre-échange peut également être favorisé par des politiques de libéralisation avec la

mise en place d’accords. En effet, le GATT, accord signé en 1948, repose sur deux principes : le libre-échange et

le multilatéralisme. Le premier principe interdisant les restrictions quantitatives qui limitent les importations,

baisse également les droits de douane, mais aussi les subventions de l’Etat et le dumping. Le multilatéralisme

consiste à assurer que les négociations faites à un pays soient étendues à tous les autres. Cette libéralisation

du commerce a permis de développer les échanges internationaux puisqu’on peut voir que les tarifs douaniers

ont été divisés par 4 depuis 1960.

Le GATT, qui était signé par 23 Etats en 1948 devient l’OMC avec 160 pays en 1994.

Aujourd’hui, avec 160 pays dont les intérêts sont très divergents, notamment entre les pays du Nord et les pays

du Sud, il est plus difficile de mettre en place des accords. On met alors en place des accords régionaux, comme

la TAFTA qui a pour but de créer une zone d’échange entre l’Union Européenne et les USA, en baissant les

barrières douanières et la réglementation. Mais cet accord n’est encore défini.

Synthèse :

Le commerce mondial reflète la division internationale du travail : aujourd’hui les pays développés restent

spécialisés dans les produits sophistiqués alors que les pays en développement se spécialisent plutôt dans des

productions qui nécessitent une main d’œuvre abondante et peu rémunérée.

La structure des échanges et la spécialisation trouvent leur origine dans l’avantage comparatif qui conduit les

individus et les pays à se spécialiser dans la production des biens pour lesquels ils sont relativement les plus

efficaces. Ricardo fonde au début XIXe siècle la théorie libérale de l’échange international en montrant que

chaque pays a intérêt à se spécialiser dans les productions dans lesquelles il détient l’avantage le plus grand et le

désavantage le moins grand, en fonction du coût d’opportunité. Cet avantage comparatif peut être donné ou

construit. Après spécialisation, l’échange engendre un surplus, cependant la répartition de ce gain à l’échange

peut être inégale.

Puis au cours du XXe siècle, trois économistes : Hecksher, Ohlin et Samuelson, montrent que les spécialisations

proviennent des différences de dotation des pays en facteurs de production. Chaque pays doit se spécialiser

dans les productions qui utilisent le facteur de production qu’il possède en abondance (théorème HOS).

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%