Téléchargement d`une version Word rtf

1

Colloque n° 2 du Réseau Education Formation REF

Université de Genève, FPSE, samedi 20 septembre 2003 après-midi

Conceptions de l’apprentissage et de l’enseignement

au fondement des pratiques éducatives et de recherche e

Francia Leutenegger, Thérèse Thévenaz-Christen, Etiennette Vellas, Edith Wegmuller

Texte de cadrage du colloque n° 2

Qu’il s’agisse de pratiques éducatives, de formation ou de pratiques de recherche

sur l’éducation, l’enseignement ou la formation, la réflexion s’organise actuellement

à travers des notions telles que socio-constructivisme, cognition située,

métacognition ou situation didactique, situation en contexte, voire pédagogie

différenciée, coopérative, de contrat ou de projet. Ces notions renvoient aux

modélisations théoriques conceptualisant les principes fondamentaux de

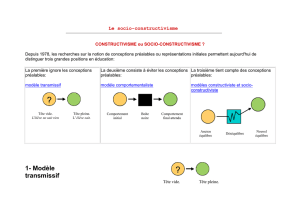

l’apprentissage et de l’enseignement. Prenons pour exemple la référence générale au

constructivisme :

La pédagogie, en tant que théorie-pratique se réfère aujourd'hui de manière

générale au constructivisme et à ses dérivés - dont le socioconstructivisme (Ducret,

J.-J., 2001; Vellas, 2003). Elle cherche toujours à répondre à cette question

essentielle posée à l'éducation par les théories constructivistes : comment permettre

et envisager le développement de l’homme, la transmission et l’appropriation des

savoirs et des compétences lorsqu'on présuppose une capacité d'auto-organisation

intellectuelle de chaque être humain. Cette question perdure depuis que des penseurs

de l'éducation ont pris conscience d'un homme contraint de construire son

intelligence et ses connaissances grâce à ses propres actions dans ses divers milieux.

La question est d'autant plus vive depuis que Piaget, Wallon, Vygotski, Bachelard,

ces figures tutélaires du constructivisme, et leurs successeurs, ont renforcé à travers

leurs diverses théories cette conception révolutionnaire de la formation de l'homme :

l’éducateur doit pouvoir trouver chez l’enfant son premier allié.

Ce regard sur l'activité nécessaire de l'enfant pour qu' il s'instruise et s'éduque a

été à la base des multiples recherches pédagogiques du mouvement de l'Éducation

nouvelle et des pédagogies actives du XXe siècle. Les propositions de mises en

activité des élèves, guidées tout au long du 20e siècle par une vision constructiviste

de l'homme, ont probablement entraîné les pires et les meilleures expériences

pédagogiques. Mais ce qui est remarquable c'est que toutes ces recherches

pédagogiques ont tenté de faire agir les élèves, non plus avec des connaissances

enseignées, puis exercées, mémorisées et restituées, mais avec des connaissances à

construire. Cette posture intellectuelle a entraîné et entraîne toujours chez les

pédagogues, de nouvelles conceptions de la transmission et de l’appropriation des

connaissances et une recherche continue de nouvelles situations et contextes

2

d'apprentissage. Elle a provoqué aussi de nouvelles conceptions des contenus

d'apprentissage eux-mêmes.

Pour les sciences de l'éducation, la référence générale au constructivisme est

qualifiée de complexe, voire ambiguë car les référents du constructivisme sont divers

et leurs cadres théoriques pas forcément convergents. Un travail de clarification,

d’emboîtement et d’articulation théoriques est aujourd'hui reconnu nécessaire

(Astolfi,1991) pour que le constructivisme puisse être une théorie mieux comprise et,

du même coup, être un repère plus cohérent pour la recherche pédagogique et la

praxis (Crahay, 1999).

Selon les ancrages ou les références disciplinaires, le point de vue conduit à se

focaliser sur certaines dimensions en laissant d’autres dans l’ombre. Ce point de vue

construit par les acteurs – enseignants, formateurs, chercheurs – est en même temps

une construction dans laquelle ils s’inscrivent. Selon leur place institutionnelle et les

lieux sociaux dans lesquels les acteurs agissent, en fonction des postures adoptées,

ils mobilisent, se référent ou effectuent des emprunts aux diverses modélisations

théoriques disponibles traitant de l’apprentissage et l’enseignement. Les conceptions

à l’œuvre constituent, selon nous, des connaissances en acte (Vergnaud, 1996), plus

ou moins explicitées, plus ou moins formalisées. Le colloque vise à cerner les

principes essentiels, des invariants, au cœur des conceptions de l’apprentissage et de

l’enseignement, c’est-à-dire à leurs fondements. Vaste sujet s’il en est, que le

colloque ne peut évidemment traiter dans toutes ses dimensions. Afin de resserrer le

propos, trois dimensions semblent particulièrement pertinentes :

1. la dimension disciplinaire : les conceptions sous-jacentes en jeu dans

l’apprentissage ou l’enseignement sont structurées par les disciplines,

systématiquement convoquées, dites de référence, des sciences de

l’éducation. L’anthropologie, l’ethnomédodologie, la psychologie sociale,

la psychologie cognitive et développementale, les didactiques disciplinaires

et comparées, chacune d’entre elles modélisant l’apprentissage et

l’enseignement. Parfois, le terme utilisé pour nommer une démarche permet

d’identifier l’origine de l’emprunt, c’est le cas du socio-constructivisme.

Que la référence soit immédiatement lisible dans le terme ou non, rien ne

transparaît des éléments effectivement empruntés, constituant des invariants

du point de vue construit.

2. la dimension “ situation” ou “contexte” : il s’agit de repérer comment la

situation ou le contexte éducatif dans lesquels l’acte éducatif ou

d’instruction se produit sont pris en compte. Dans certaines théorisations,

l’un ou l’autre des termes est pleinement conceptualisé, dans d’autres moins

ou pas du tout. Les termes de cognition située, situation didactique ou

pédagogie coopérative laissent entrevoir une nécessité de penser cette

dimension de l’enseignement et de l’apprentissage. Les éléments qui la

constituent et la manière de la penser, notamment par rapport aux pratiques

sociales scolaires ou non scolaires, permettent indubitablement de

contribuer à un éclairage de l’apprentissage et l’enseignement.

3

3. la dimension du contenu : le contenu, objet de l’acte éducatif, de

l’apprentissage ou de l’enseignement, est présent ou pris en compte de

différentes manières : objet construit pour l’expérimentation ou objet du

monde appréhendé dans ses usages sociaux ou encore objet – savoir. Dans

certaines théorisations, cette dimension est appréhendée en tant

qu’organisation sociale systématique et/ou systémique, historiquement

construite, dont l’appropriation est problématique, constituée de contraintes

de situations et d’obstacles dépendant de chaque organisation théorique. Sa

spécificité est alors un élément explicatif de l’apprentissage et de

l’enseignement. Objet de l’expérimentation, seules certaines de ses

caractéristiques décontextualisées participent à rendre compte de

l’apprentissage ou de l’enseignement. Ou encore, il est prétexte, révélateur

d’éléments transversaux en jeu.

La dimension disciplinaire

Il s’agit de repérer les influences disciplinaires dominantes, mais surtout

d’identifier la part empruntée et reconstruite pour rendre compte de la conception de

l’apprentissage et de l’enseignement en sciences de l’éducation. L’apprentissage en

contexte, la cognition située, la pédagogie de projet ou coopérative, une démarche

socio-constructiviste ou une situation didactique sont des constructions originales et

légitimes des sciences de l’éducation qui répondent probablement à des fonctions et

des questionnements différents. Ce sont elles qui sont à appréhender dans leurs

fondements, dans leur modélisation théorique. Ceci amène toutefois à questionner le

rapport aux différentes disciplines et la part empruntée essentiellement à l’une

d’elles ou à plusieurs d’entre elles. Dans les conceptions sous-jacentes, quelles

influences et quels emprunts sont-ils repérables et à quelle(s) fin(s) sont-ils

réinvestis ?

Comme le montrent de multiples travaux, la psychologie a été l’un des terrains

privilégiés d’emprunts des sciences de l’éducation et tout particulièrement pour ce

qui concerne l’apprentissage et l’enseignement. Quel(s) modèle(s) ou quels éléments

des modèles de l’enseignement et de l’apprentissage ont-ils été empruntés ? A-t-on

puisé dans l’interactionisme logique piagétien (Piaget, 1936 ; 1937 ; Brun, 1996 ;

Bronckart, 1985) aujourd’hui souvent nommé constructivisme ou dans

l’interactionisme social, socio – constructivisme pour certains, deux modèles qui

peuvent légitimement être considérés comme dominants aujourd’hui ?

Epistémologiquement, la cognition, l’apprentissage, est l’objet même de la

psychologie, car il s’agit de rendre compte des processus en jeu dans la construction

des connaissances : l’apprenant, le “ sujet ” dans ses rapports avec l’objet ou au

monde. Pour Piaget, le sujet, l’enfant épistémique, qu’il se trouve à l’école ou

ailleurs, reste un sujet-enfant qui se développe en interaction constante avec les

objets du monde extérieur. Il construit des instruments sémiotiques, des “ symboles ”

progressivement abstraits. Le développement, élément interne au sujet, précède et

permet l’apprentissage. Le moteur de cette construction est fondamentalement

cognitivo-logique. De ce point de vue, “ l’autre ” ou les autres ou la signification

4

sociale de l’objet ne sont pas intégrés dans ce système explicatif puisque le

développement passe par une construction autonome du sujet en interaction avec le

monde. L’éducation constitue-t-elle alors un élément neutre ? Le développement

relève-t-il d’un déterminisme naturaliste, résultat de l’apprentissage de notions

logico-mathématiques et scientifiques, secondairement de valeurs ? Dans cette

perspective, le pôle enseignement reste un élément neutre, en quelque sorte un point

aveugle, c’est le pôle “ apprentissage ” qui domine, en tant que processus endogène.

L’interactionisme logique a été réinterprété (Brun, 1996 ; Vergnaud, 1996 ; Saada-

Robert & Brun, 1996 ) donnant une place explicative aux conditions

d’expérimentation ou d’appropriation des savoirs (Grossen, Liengme Bessire &

Perret-Clermont, 1997).

Pour Vygotski (Schneuwly & Bronckart, 1985), le développement n’est pas le

produit de processus endogènes, mais consiste en une intégration d’ “ œuvres ” de la

culture (au sens de Meyerson (1948/1995)), le langage, les connaissances

conceptuelles et techniques, les savoirs disciplinaires, les arts). Une telle intégration

est possible à travers un processus d’appropriation dans des contextes

communicatifs, sous l’influence des autres et des outils culturels médiateurs des

œuvres de la culture. De ce point de vue, l’apprentissage précède le développement

par intégration d’outils sociaux culturels réorganisant fondamentalement les

fonctions psychiques. L’éducation, plus particulièrement l’éducation formelle et

scolaire, portant sur les connaissances conceptuelles, disciplinaires, c’est-à-dire

l’enseignement, occupe dès lors une fonction explicative dans le modèle. Elle permet

le développement du sujet-élève. Les pôles “ apprentissage ” et “ enseignement ”

sont convoqués, au même titre que l’objet. Selon les auteurs, l’interaction sociale

prend le dessus, la négociation intersubjective étant étudiée avec une indifférence à

de la spécificité de l’objet.

L’anthropologie et l’éthnométhodologie priorise l’apprenticeship mis en

contraste, voire en opposition avec le learning. Le learning réfère au monde scolaire,

aux savoirs décontextualisés, aux formes scolaires de transmission de connaissance

qui seraient passives. De ce point de vue, l’accent est porté sur l’activité, car c’est

dans l’activité même que les connaissances sont mobilisées, l’activité ne se

distinguant pas de la connaissance elle-même. L’expérience, le concret, la

composante personnelle et la matérialité des éléments constitutifs de l’activité

deviennent des éléments déterminants de l’apprentissage. Il se conçoit alors comme

une acculturation progressive de l’apprenant par ajustement et par adaptation à des

normes, à des valeurs, par modification des modalités de participation à l’activité.

L’apprenant devient un membre à part entière d’une communauté. Dans cette

approche, le pôle enseignement, en tant que système institutionnellement et

socialement investi de l’acculturation à des objets de savoirs définis de manière

externe à la classe tend à disparaître aux profits d’objets de régulation de l’activité,

de la régulation entre pairs, entre membre d’une communauté agissante. Cette

approche se référant à la connaissance située indique clairement que le contexte, la

situation dans laquelle l’activité est produite devient un facteur explicatif décisif de

l’apprentissage.

5

Le colloque s'intéressera ainsi à divers éclairages disciplinaires, mais également à

leurs articulations et leurs intégrations dans de nouveaux cadres de référence, quand

ceux-ci sont proposés pour penser les situations et de manière plus générale les

conditions d'apprentissage (Jonnaert et Vander Borght, 1999, Fabre, 1999).

Les notions de situation et de contexte

Selon les approches et les positions épistémologiques, comment et avec quelles

fonctions les différents modèles convoqués rendent-ils compte du contexte ou de la

situation d’apprentissage ou d’enseignement, voire de développement ? En effet,

différentes approches ont systématiquement recours au concept de “ situation ”, mais

ce terme commun ou pseudo-commun pourrait masquer des fonctions théoriques

différentes, répondant à des questionnements propres. L’un des buts du colloque est

d’éclairer ces questionnements respectifs.

A ce titre, la fonction de la situation dans la cognition située

1

relève, semble-t-il,

fondamentalement d’une nécessité d’explication scientifique de l’apprentissage qui

aille au-delà du sujet-apprenant en tant qu’individu. L’orientation des recherches sur

la construction des connaissances vers les aspects fonctionnels de cette construction

(et plus seulement structuraux) rencontre en effet un obstacle de taille : on ne peut

plus tout expliquer en termes de processus endogènes au sujet, comme le faisaient

par exemple les études de psychologie génétique jusque dans les années 1970.

Notamment les études microgénétiques, qui se sont intéressées aux mécanismes de

modification des connaissances des sujets, ont fait appel à une explication prenant en

compte des éléments externes : la situation en tant que cadre ou contexte de la

cognition du sujet. En 1902 déjà, Dewey affirmait : “ all activity takes place in a

medium, a situation, and with reference to its conditions ” (1902/1990, pp. 208-209).

A la suite de Dewey, les approches de cognition située s’intéressent au sujet

apprenant, en contexte, en tant que constructeur de ses connaissances (voir en

particulier Allal, 2001 ; Allal et al, 2001). La situation est alors pensée dans un

rapport interactif avec le sujet. L’étude des interactions sujet-situation permet ainsi

de sortir de l’impasse d’un constructivisme radical mais aussi de relier apprentissage

et développement, dans la mesure où ce sont les mécanismes de cette construction

qui sont étudiés (Saada-Robert & Brun, 1996).

Si dans un certain nombre de travaux de la cognition située, le mouvement

explicatif va de l’interne (du sujet) vers l’externe (la situation), le concept de

situation, propre également aux approches didactiques, procèdent, semble-t-il, d’un

mouvement inverse : de l’extérieur vers les sujets-apprenants. En effet, les approches

didactiques sont marquées par une attention prioritaire à la situation (voir en

particulier Brousseau, 1998) pensée, dans le cadre des méthodes d’ingénierie,

comme l’ensemble des conditions à réunir pour qu’un apprentissage spécifique soit

possible. Les approches par "enseignement stratégique" (Tardif, 1992) ont également

1

“ Cognition située ”, “ apprentissage en situation ” (“ situated learning ”) ou “ apprentissage en contexte ” (Allal,

2000) recouvrent plusieurs acceptions (Baeriswyl & Thévenaz, 2001) qui rendent compte à des degrés divers et selon

des accents différents, du rapport entre l’individu ou le groupe apprenant, les partenaires sociaux et les contenus

d’apprentissage.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%