Documents - Salle 309

Partie 1

1

De l’idéologie

Le national-socialisme opposé aux valeurs libératrices ou émancipatrices de l’homme,

héritées du siècle des Lumières et de la Révolution française (liberté de conscience, liberté

d’expression, égalité devant la loi, …)

Etymologie : contraction du mot allemand nationalsozialismus, national-socialisme.

Le nazisme (ou national-socialisme) est l'idéologie totalitaire du NSDAP (parti national-socialiste des

travailleurs allemands), parti politique apparu en Allemagne en 1919.

Elaboré par Adolf Hitler (1889-1945) et exposé dans son livre, à la fois autobiographique et

idéologique, "Mein Kampf" en 1925, le nazisme est fondé sur le principe de la supériorité de "la

race aryenne", sur la conquête d'un "espace vital" pour l'Allemagne et sur l'extermination de

"races" et de peuples considérés comme "inférieurs".

Dictature politique totalitaire s'inspirant du fascisme italien, le régime nazi est instauré en Allemagne

de 1933 à 1945. Puissamment relayé par les instruments de propagande, cette idéologie exalte le

nationalisme allemand (pangermanisme), le groupe au détriment de l'individu et le culte fanatique du

"Führer" (le guide), le chef charismatique qu'est Adolf Hitler.

Raciste et antisémite, le nazisme est hostile à la liberté de la presse, à la démocratie, au suffrage

universel, au syndicalisme, au libéralisme et surtout au communisme. Il cherche à rallier la classe

ouvrière en prônant l'union des classes sociales dans une même communauté nationale homogène.

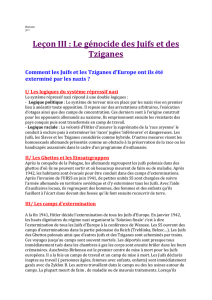

Outre sa politique expansionniste qui a provoqué la Seconde guerre mondiale, le nazisme a procédé à

l'extermination des Juifs (Shoah) et des Tziganes dans des camps de concentration.

Le nazisme est une idéologie d'extrême droite faisant l'objet de deux interprétations possibles par les

historiens :

- un système totalitaire spécifique, essentiellement raciste et antisémite;

- une des formes du fascisme.

Dans Mein Kampf, Hitler expose sa doctrine pseudo-scientifique du racisme.

Quant à Hitler lui-même, c’est un personnage complexe où l’intelligence frustre est compensée par une

volonté inflexible devant laquelle aucun obstacle ne saurait compter, à commencer par celui de la

morale. Il n’aime pas la guerre pour elle-même mais l’envisage comme un moyen de faire triompher

« son combat » et aussi comme l’instrument de « sélection naturelle » de la race supérieure. En tout

cas, l’Allemagne sera une puissance mondiale ou ne sera pas ». le retour de l’Allemagne de Weimar,

de 1924 à 1929, à la stabilité et à la prospérité (notamment grâce aux facilités apportées au paiement

des réparations par le plan Dawes) n’est guère propice aux extrêmes, que ce soit de droite ou de

gauche. A la mort du président Ebert en février 1925, c’est l’ancien généralissime Hindenburg qui est

élu président de la République avec 14 600 000 voix contre 13 700 000 au candidat des modérés, 2

000 000 aux communistes et seulement 200 000 à Ludendorff, candidat de l’extrême droite,. En

1929, en dépit de l’activité intense de propagande que déploie Hitler, devenu chef du NSDAP, des

meetings à grand renfort d’étendards et de chemises brunes, d’un journal (le Völkisher

Beobachter), d’une équipe d’activistes dévoués à sa personne et à sa cause (Hermann Göring,

Rudolf Hess, Alfred Rosenberg), le parti nazi ne compte que 120 000 membres.

L’idéologie nazie

Le racisme hitlérien tire ses origines de très anciennes traditions germaniques remises à la mode

avant 1914 par des théoriciens comme Wilhelm Marr et Henri Class, les Français Gobineau,

Vacher de Lapouge et Jules Soury, ainsi que par le Britannique H.S. Chamberlain, devenu sujet

allemand et gendre de Richard Wagner. Il se rattache également à l’esprit Völkisch qui domine

pendant les années de la République Weimar toute la pensée de l’extrême droite nationaliste.

Pour Hitler, qui s’inspire également en les déformant des thèses darwinienne, la vie est un

éternel combat dans lequel le plus fort impose sa loi aux plus faibles. Les races humaines,

biologiquement inégales, se trouvent elles-mêmes en lutte constante pour assurer leur survie ou

pour la domination des autres. Cette hégémonie revient de droit à la race blanche et, à l’intérieur

de celle-ci, au noyau aryen, représenté par des hommes grands, blonds et dolichocéphales,

particulièrement nombreux en Allemagne. De là, Hitler tire le principe d’une hiérarchie des

peuples dominées par les Allemands, la « race des seigneurs », auxquels seront associés les

groupes d’origine voisine (Flamands, Anglo-Saxons, etc.). en dessous viendront des peuples

censés être plus « mêlés », comme les Latins, puis les peuples « inférieurs » : Slaves, Noirs et

surtout Juifs.

L’antisémitisme se trouve ainsi placé au cœur de la doctrine nazie. Aux origines médiévales du

phénomène (l’antijudaïsme traditionnel) s’ajoutent des motivations nouvelles qui sont la haine

du capitalisme financier, que l’on assimile arbitrairement aux Juifs et que l’on oppose au

capitalisme industriel, fondé sur le travail, le rejet du marxisme (réputé élaboré par des « Juifs »),

voire celui du christianisme. De ces postulats fumeux, le dirigeant nazi tire également sa vision

d’un Etat totalitaire respectant le « principe aristocratique de la nature, ainsi que la justification

de sa politique extérieure conquérante fondée sur la notion d’ »espace vitale » (Lebensraum).

Histoire du XXème siècle, P.Milza et S. Berstein

Classification horizontale :

Politisch : Politiques /

Berufsverbrecher : Criminels /

Emigrant : Expatri allemand /

Bibelforscher : Tmoins de

Jhovah / Homosexuell :

Homosexuels / ArbeitsscheuReich

: Paresseux du Reich /

Arbeitsscheu : Paresseux.

Classification verticale :

Grundfarben : Classification

primaire / Abzeichen fr

Rckfllige : Classification des

rcidivistes / Strafkomp :

abrviation de Stafkompanies,

marquage pour les prisonniers de

la compagnie disciplinaire / Juden :

Juifs.

Autres : Jdischer Rasseschnder :

Littralement Honte raciale,

renvoie aux interdictions faites aux

Juifs de se marier avec des aryens.

Dsigne probablement les Juifs qui

ont eut une relation sexuel avec

des Allemands et autres personnes

ayant eu une relation sexuelle avec

des Juifs. Fluchtverdachtiger :

Prisonnier suspect de vouloir

s'vader. Beispiel : Politisch, Jude,

Ruckfllige, Strafkomp : Exemple

de la multiplication des marquages

: Ce dport est un prisonnier

politique juif rcidiviste incorpor

la compagnie disciplinaire du

camp.

Hftling : Prisonnier « apprci »

par les SS pour les dnonciations

faites sur les autres dtenus.

Sonder Aktion Kommando :

Soldats de la Wehrmacht

incarcrs pour refus d'appliquer

les ordres.

P ou T : Lettre qui dsigne la

nationalit du dport.

Partie 1

1

De l’idéologie

Le citoyen allemand au service d’une mythique communauté raciale

(Volksgemeinschaft) et de « son » Führer

L’individu n’a de valeur qu’en fonction de son apport la « communauté́ raciale »

Après 1936, alors que l’opposition politique avait été́ écrasée et que l’état hitlérien était solidement

établi, il ne demeurait plus en Allemagne d’individus ou de groupes qui auraient pu sérieusement le

menacer. si l’on envoyait encore des gens dans les camps de concentration pour des actes individuels

d’opposition, la majorité́ des prisonniers, dans les années suivantes, furent arrêtés parce qu’ils

appartenaient un groupe qui avait déplu au régime ou risquait de le faire. Ce n’était déj̀ plus

l’individu et sa famille qui étaient punis et menacés mais des fractions importantes de la population.

Ce transfert de rôle de l’individu au groupe, tout en coïncidant avec les préparatifs militaires en vue de

la guerre, avait pour but principal la domination totale d’un peuple qui n’était pas encore dépouillé́ de

toute liberté́ d’action. il fallait obliger l’individu disparaître dans une masse totalement malléable.

Bruno Bettelheim, Le cœur conscient, Robert Laffont, 1972, p. 345.

L’individu travaille dans l’intérêt du groupe

La lutte pour la vie consacre le groupe, non l’individu l’intérieur de ce groupe et au sein duquel il

doit prendre sa place pour travailler l’intérêt commun. La guerre est dirigée vers l’extérieur : c’est en

direction des allogènes que l’« exploitation » et le « manque de scrupules » sont permis.

Johann Chapoutot, La loi du sang, penser et agir en nazi, Gallimard, 2014, p. 215.

Tout Allemand a l’obligation de se plier aux normes imposées

il est caractéristique de l’état oppressif qu’il éprouve rapidement le besoin d’intimider ses propres

partisans. [...] Les actions de groupe enseignaient aux membres du parti qu’eux aussi étaient en danger

constant. ils savaient déj̀ ce qu’il en coûtait de s’écarter des normes [...].

il leur restait apprendre quel point il était dangereux d’avoir des convictions personnelles, quelle

que fût leur nature.

Bruno Bettelheim, Le cœur conscient, Robert Laffont, 1972, p. 353.

Hitler et la dépopulation de l’Europe

il nous faudra une technique de la dépopulation. J’entends par ce terme l’anéantissement de

groupements entiers – je parle de groupements ethniques – et je suis résolu accomplir cette œuvre

d’extermination car elle constitue l’une de mes tâches. La nature est cruelle ; donc, nous avons

également le droit d’être cruels. si j’ai le droit d’envoyer la fine fleur du peuple allemand dans l’enfer

de la guerre, sans m’arrêter au sacrifice d’un sang infiniment précieux, j’ai évidemment aussi le droit

d’exterminer des millions d’individus appartenant une race inferieure et qui se reproduisent comme

la vermine.

Propos de Hitler extraits des mémoires de Rauschning, entretien avec Hitler, cité par Joe J.

Heydecker et Johannes Leeb, Le procès de Nuremberg, éd. correa Buchet/Chastel, 1959, p. 273.

(Rauschning était l’ancien président national-socialiste du sénat de Dantzig l’époque o la ville était

encore un Etat libre.)

Scène de rue à Berlin, hiver 1932 – 1933

« Au début de la soirée je me trouvais dans la Bülowstrasse. Il venait d’y avoir un grand meeting nazi

au Sportspalast ; des groupes d’hommes et d’adolescents en sortaient, vêtus de leur uniforme brun ou

noir. Trois S.A. marchaient devant moi sur le trottoir, chacun portant, comme un fusil sur l’épaule, un

drapeau nazi, roulé autour de sa hampe ; les hampes se terminaient par des pointes métalliques en fer

de lance.

Soudain les S.A. se trouvèrent face à face avec un garçon de dix-sept ou dix-huit ans, en civil, qui

courait dans la direction opposée. J’entendis un des nazis crier : « Le voilà ! » et aussitôt tous les trois

se ruèrent sur le jeune homme. Il poussa un cri, essaya de s’esquiver, mais n’en eut pas le temps.

L’instant d’après, l’ayant refoulé dans l’ombre d’une porte cochère, ils étaient en train de le battre et

de le frapper avec les pointes aiguës de leurs hampes. Tout cela s’était déroulé avec une rapidité si

invraisemblable que j’en croyais peine mes yeux. Déj les trois S.A., abandonnant leur victime,

avaient repris leur marche travers la foule, dans la direction de l’escalier qui conduit au métro aérien.

Je fus, avec un autre passant, le premier à atteindre la porte sous laquelle le jeune homme était tombé.

Il était là, tassé sur lui-même, gisant de guingois dans un coin comme un sac oublié. Tandis qu’on le

relevait, j’entrevis avec horreur son visage : l’œil gauche était moitié arraché et le sang s’écoulait de

la plaie. Il n’était pas mort. Quelqu’un s’est offert le transporter l’hôpital en taxi.

Entre-temps des douzaines de spectateurs s’étaient rassemblés. Ils avaient l’air étonnés, mais pas

spécialement émus : ce genre de choses est devenu trop courant. « Allerhand … » entendait-on

murmurer. À vingt mètres de l, au coin de la Potsdamerstrasse, se tenait un groupe d’agents de police,

armés jusqu’aux dents. Bombant le torse, la main sur le ceinturon du revolver, ils demeuraient

superbement indifférents à toute cette affaire. »

Extrait de Christopher Isherwood. Adieu à Berlin. Paris, Le Livre de Poche/Biblio, 2004, pp. 304 –

306.

Hitler entendait éveiller tout citoyen allemand à la conscience de son identité raciale ; mais pour de

nombreuses femmes, cet éveil allait de pair avec une prise de conscience politique. Les femmes

s’avisèrent alors d’agir conformément l’idée ambitieuse, parfois intimidante mais le plus souvent

stimulante, qu’elles devaient espérer davantage de la vie. En se penchant sur leurs Mémoires ou leurs

déclarations, on s’aperçoit que les furies de Hitler avaient nourri au temps de leur jeunesse un même

espoir : au terme d’une instruction basique, au seuil de l’âge adulte, elles s’étaient prises rêver d’une

vie plus exaltante. Banale aujourd’hui, cette aspiration était alors révolutionnaire. Les jeunes femmes

d’origine sociale modeste s’affirmaient en quittant leur village, en s’inscrivant des cours pour

devenir infirmières ou dactylo, et en adhérant à un mouvement politique. Pour les filles de ces femmes

qui avaient pu voter pour la première fois sois la république de Weimar, le champ des possibles était

vaste, en Allemagne et au-delà.

Il est rare que les femmes étudiées dans cet ouvrage d écrivent, ou même mentionnent, la politique

menée avant guerre par les nazis l’endroit des Juifs. Ainsi, Brigitte Erdmann, une artiste de music-

hall qui fut envoyée à Minsk pour divertir les troupes, écrivait-elle sa mère en 1942 qu’elle y avait

rencontré pour la première fois un Juif allemand. A la lecture de tels témoignages, on peut se

demander si ces femmes avaient conscience que la « question juive » était au cœur de l’idéologie

hitlérienne et si elles étaient informées du sort que l’on réservait aux Juifs. Bien sûr, les jeunes filles

élevées dans l’Allemagne nazie ne pouvaient ignorer la propagande grossière, les images, les affiches

et les journaux qui dépeignaient les Juifs comme des êtres inférieurs.

Les Furies de Hitler. Comment les femmes allemandes ont participé à la Shoah, par Wendy Lower

L’endoctrinement

L’endoctrinement a plusieurs fonctions : il met les modèles de réflexion et de foi l'abri des

interprétations alternatives et crée un monde imaginaire refermé sur lui-même. Les clichés sur l'ennemi

créent la distance et justifient la violence, protègent l'image de soi et effacent les conflits de

conscience. Les stéréotypes empêchent la perception individuelle de l'autre et créent une haine

abstraite l'égard de tous ceux qui sont différents. ils fournissent la condition intellectuelle d'une «

pensée de croisade » fanatisée qui nie son adversaire jusqu' sa qualité́ d'être humain. L'objectif de la

violence n'est plus alors la soumission d'êtres humains, mais l'extermination de créatures d'une autre

espèce, dont on ne considère plus qu'ils appartiennent au genre humain [...]. Les clichés sur l'ennemi

créent l'angoisse qui s'épanche dans la violence. L'endoctrinement libère des potentiels terroristes avec

lesquels le personnel tente de se libérer de sa propre peur [...]. Les séances éducatives étaient un

élément permanent de l'emploi du temps hebdomadaire dans la caserne [...]. Le but, ici, était cependant

moins de transmettre des connaissances que d'inculquer une attitude et de renforcer l'identification

l'organisation [...]. Le matériau de formation était extrêmement pauvre : une histoire allemande

défigurée par une héroïsation de l'esprit germanique, des légendes datant du « temps du combat » du

parti, quelques principes de racisme biologique et une série de stéréotypes de l'ennemi.

Wolfgang Sofsky, L’organisation de la terreur, Calmann-Lévy, 1995, pp. 139-140.

Une idéologie issue du mouvement vlkisch

Le socle de l’idéologie nazie est la pensée vlkisch qui se structure au moment de la fondation de

l’Empire allemand. Le mouvement vlkisch (de Volk, peuple en allemand) est un populisme de droite,

fondé sur une vision du monde centrée sur l’idée de nature, de race et d’identité. La pensée vlkisch se

développe partir des productions d’origine allemande telles celles des néoromantiques qui remettent

l’honneur une histoire et des traditions supposées germaniques. Le respect des lois naturelles et la

prédominance du peuple s’incarnent dans la figure du paysan allemand, valorisé dans une multitude

d’écrits très largement diffusés, comme l’a montré George L. Mosse dans son étude des racines

intellectuelles du nazisme. L’historien a souligné le fait que la pensée vlkisch se veut une réponse

l’industrialisation et l’urbanisation accélérée de l’Allemagne au XIXe

siècle qui inquiétent une partie

des élites traditionnelles.

Le mouvement vlkisch ne demeure cependant pas fermer aux influences extérieures.

Progressivement, il intègre les idées issues du darwinisme social, qui veut transposer l’humanité les

découvertes de Charles Darwin concernant le monde animal. Les écrits du Français Gobineau et de

l’anglais Chamberlain rencontrent un réel succès en Allemagne, davantage que dans leur pays

d’origine. Gobineau expose le principe de la diversité et de l’inégalité supposées des races humaines et

annone que le métissage, inévitable selon lui, se traduira par la disparition des races pures et

supérieures. Chamberlain, fervent admirateur de l’Allemagne, s’efforce de faire l’histoire de la race

germanique et de prouver sa supériorité, comme synthèse de la civilisation occidentale.

A la fin du XIXe

siècle, les idées vlkisch sont relayées dans la population par un grand nombre de

groupements et d’associations, actives notamment auprès des jeunes Allemands. Elles accompagnent

la montée en puissance politique et économique de l’Empire allemand. La primauté du peuple

allemand doit être assurée au nom des lois naturelles et raciales qui la fondent. En cela, les idées

vlkisch s’opposent radicalement aux idées socialistes qui défendent l‘égalité des droits naturels de

tous les hommes, héritage du siècle des Lumières et de la Révolution française, et la solidarité

internationaliste (ces idées trouvent leurs limites dans les politiques coloniales conduites par les Etats

européens). Si le mouvement vlkisch envisage une révolution conservatrice pour imposer ses idées, il

regarde vers le passé, tandis que le mouvement socialiste prépare une révolution prolétarienne

résolument tournée vers l’avenir.

L’idéologie vlkisch, le paysan et le Juif

Le paysan, qui devint le type même de l’individu véritablement vlkisch, non seulement incarnait les

vertus de simple justice et de bonté, mais était également fasciné par la force. Ce fut une importante

évolution, qui surgit peut-être des frustrations de ceux qui souhaitaient faire du Volk une réalité mais

dont les espoirs furent essentiellement contrariés par l’accélération de l’industrialisation. [...]

L’ennemi était présenté dans le même contexte que l’était le héros vlkisch. Au début du mouvement,

Riehl [professeur l’université de Munich, auteur de La terre et les gens, 1863] avait désigné le

prolétariat déraciné comme l’adversaire. Après lui, ce fut le Juif qui devint l’ennemi par excellence. La

littérature populaire, principalement des romans (qui se vendaient par millions), décrivait le Juif

étranger sous des formes stéréotypées d’un goût de plus en plus détestable. Les romans paysans en

plein essor décrivaient le Juif comme un être venu de la ville la campagne en vue de dépouiller le

paysan de ses richesses et de ses terres. C’était une évolution des plus insidieuses car, en spoliant le

paysan de ses biens fonciers, le Juif le coupait de la nature, du Volk et de la force vitale, le conduisant

inéluctablement la mort. [...]

George L. Mosse, Les racines intellectuelles du Troisième Reich. La crise de l’idéologie allemande,

Calmann-Lévy/Mémorial de la Shoah, 2006, page 61, pages 74-76

Les milliers de lignes consacrées dans Mein Kampf à l’idéologie national-socialiste peuvent se

ramener à une démonstration relativement simple.

Le nazisme est une Weltanschauung (« vision du monde ») basée sur la théorie dite du

« darwinisme social ». celle-ci postule qu’une « loi naturelle » organise les races humaines selon

le même ordre hiérarchique que les espèces animales : les races supérieures – les prédateurs –

luttent pour la suprématie ; les autres – les proies – pour survivre. En bas de la hiérarchie

« naturelle » des races végètent les « nègres », espèce intermédiaire entre le singe et l’homme. Au

sommet, dit Mein Kampf, trônent les aryens : « L’Aryen est le Prométhée de l’humanité ;

l’étincelle divine du génie a de tout temps jailli de son front lumineux ; il a toujours allumé à

nouveau ce feu qui, sous la forme de la connaissance, éclairait la nuit recouvrant les mystères

obstinément muets et montrait ainsi à l’homme le chemin qu’il devait gravir pour devenir le

maître des autres êtres vivants sur terre ; en quelques siècles la civilisation humaine

s’évanouirait et tout le monde deviendrait un désert. » Le sang détermine la race, poursuit Mein

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

1

/

42

100%