II- De la naissance à la reconnaissance du - Le Chat

BBonnin

1

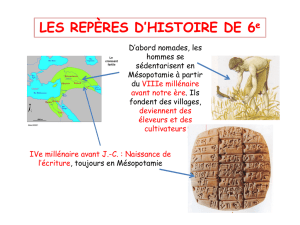

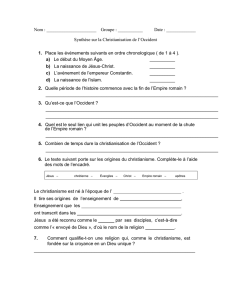

La naissance du Christianisme

Au Ier siècle de notre ère, dans une Palestine majoritairement peuplée de Juifs, naît une

nouvelle religion monothéiste fondée sur les récits de la vie et les paroles rapportées d’un homme,

Jésus. Cette religion, le Christianisme, va se diffuser à travers l’Empire romain puis en devenir la

religion officielle.

I- La Palestine au temps de Jésus

Problématique : Quelle est la situation de la Palestine au début de notre ère ?

La Palestine est une province de l’Empire romain. Certains Juifs ne l’acceptent pas et vivent dans

l’attente d’un messie qui mettra fin à cette domination.

1- La domination romaine

Au début de notre ère, la Palestine est, dans sa totalité, sous l’autorité de Rome. Il existe

cependant des différences dans l’administration du territoire. Ainsi, la Judée est administrée par un

gouverneur romain (Ponce Pilate), tandis que la Galilée et Pérée sont gouvernés par des rois juifs

(Hérode Ier le Grand).

Dans un monde romain polythéiste, la Palestine est principalement peuplée de Juifs pratiquant un

monothéisme hérité de la religion des Hébreux : le Judaïsme. Les Romains tolèrent cependant les lois

et coutumes hébraïques et autorisent le culte. Le Temple de Jérusalem reste donc le lieu privilégié de

la tradition. Le peuple juif conserve également une assemblée qui règle les questions religieuses et

politiques : le Sanhédrin.

2- Les Hébreux et l’attente messianique

Au début du Ier siècle de notre ère, la population juive de Palestine supporte de plus en plus

mal la domination romaine.

Les Hébreux tentent de se rebeller contre cette autorité. Mais des révoltes, comme celle des Zélotes

(6 après JC) contre le recensement romain, sont durement réprimées. De plus, ces tentatives sont

confrontées à une division des Juifs, reposant principalement sur leur interprétation de la Torah. Il

existe donc différents courants religieux : les Esséniens, les Pharisiens, les Sadducéens, les Zélotes.

La grande majorité des Juifs pensent à cette époque que la fin du monde est proche. Ils attendent

avec impatience l’arrivée du Messie et la création d’un monde nouveau qui doit les délivrer des

Romains et permettre la renaissance du Royaume d’Israël.

La Palestine est, au Ier siècle de notre ère, en proie à de nombreuses vicissitudes. Elle va connaître

bientôt les débuts d’une révolution religieuse.

II- De la naissance à la reconnaissance du Christianisme

Problématique : Qui est Jésus et quel est son enseignement ? Comment va se répandre sa parole ?

Le Christianisme est né de la parole rapportée et des actes d’un Juif de Galilée, Jésus, et va

s’étendre progressivement dans tout l’Empire romain.

BBonnin

2

1- La « Bonne Nouvelle » d’un Juif de Galilée : Jésus

Né à Bethléem en Judée vers -7 ou -5, Jésus a passé sa jeunesse à Nazareth en Galilée. A l’âge

de trente ans, il entreprend sa prédication. Il parcourt la Palestine en répandant le message qu’il dit

avoir reçu de Dieu, l’Evangile, sous la forme de paraboles.

Jésus, reconnu comme le Messie (Christ) par le prédicateur Jean-Baptiste (qui le baptise dans le

Jourdain), commence à enseigner la « Bonne Nouvelle ». Il prône une éthique qui se veut universelle,

basée sur la pauvreté, la justice, la paix et l’amour de son prochain. Ceux qui suivront cette voie

vivront éternellement au Royaume de Dieu après leur mort.

Les fidèles, de plus en plus nombreux, le considèrent bientôt comme le Messie venu délivrer Israël, le

Fils de Dieu et même Dieu fait homme. Jésus va choisir parmi ses disciples douze Apôtres (André,

Barthélémy, Jacques le majeur, Jacques le mineur, Jean, Judas Iscariote, Matthieu, Philippe, Pierre,

Simon, Thaddée, Thomas) qui l’aident à répandre son enseignement.

Jésus ne rejette ni la Bible hébraïque ni la religion juive, mais il s’oppose aux prêtres et commence à

inquiéter les Romains. Après avoir parcouru la Judée, la Samarie, la Galilée, Jésus poursuit sa

prédication à Jérusalem. Après le scandale que Jésus provoque en chassant les marchands du Temple

et un dernier repas pris en compagnie de ses Apôtres (la Cène), les prêtres, qui le considèrent

comme un blasphémateur et un agitateur politique, le font arrêter et le livrent au gouverneur

romain Ponce Pilate. Il est alors condamné à mort et meurt crucifié sur le Mont Golgotha vers l'an 30

pendant la fête juive de la Pâque.

L'annonce de sa résurrection par ses Apôtres et la transmission de son histoire et de ses

enseignements vont donner naissance au Christianisme.

Malgré la disparition de Jésus, sa parole va se répandre dans un premier temps dans les

communautés juives de Palestine.

2- Les premiers temps du Christianisme

A- La diffusion du Christianisme

Après la mort de Jésus, ses disciples, les Chrétiens, organisés en communautés, continuent

de répandre sa parole.

Les premiers chrétiens sont des Juifs de Jérusalem, de Palestine ou des colonies juives de la diaspora.

Ils n'ont pas le sentiment de se séparer du Judaïsme. Ils se contentent de donner un nom au Messie

anonyme qu'attendaient les Juifs et ils observent la loi juive. En 38 après JC, Paul de Tarse se

convertit au Christianisme et va jouer un rôle décisif dans la diffusion du message de Jésus. Par ses

voyages en Asie Mineure, en Grèce et en Macédoine, il répand l’Evangile auprès des Juifs et des non-

juifs, les « gentils ». Parlant et écrivant le grec, il est l’auteur des Epîtres.

Le Christianisme prend alors son essor et s'éloigne du Judaïsme. L'Eglise devient universelle,

catholique. Matthieu, Luc, Marc et Jean vont, par l’écriture des Evangiles, donner de la substance au

message de Jésus et mettre en forme la nouvelle religion.

Le Christianisme se répand peu à peu dans tout l’Empire, principalement dans les villes.

B- Le temps des persécutions

L’implantation du Christianisme dans l’Empire romain passe dans un premier temps

inaperçue. L'Etat romain est tolérant envers tous les cultes et le Christianisme apparaît comme une

religion orientale supplémentaire. Les Chrétiens prêchent la soumission aux autorités, mais ils

s'entourent de mystères, refusent les cultes païens et le culte impérial : ils sont donc marginalisés et

deviennent suspects. L’idée se répand que les Chrétiens constituent un danger pour l’unité de

l’Empire, et à partir du règne de Néron (54-68), l’opinion publique se dresse contre eux. En 64 ont

lieu les premières persécutions après l’incendie de Rome dont on les accuse. Elles vont s’étendre à

BBonnin

3

l’ensemble de l’Empire (Lyon, 177). A partir de 202, les conversions au Christianisme sont interdites

et les persécutions deviennent systématiques. Le culte est célébré dans la clandestinité. Mais ces

persécutions fortifient les Chrétiens dans leur foi et entraînent de nouvelles conversions. En effet, le

martyr apparaît comme la forme la plus haute de la sainteté chrétienne et constitue un exemple.

A la fin du IIIe siècle, malgré les persécutions, le nombre de Chrétiens ne cesse de croître dans

l’Empire romain.

3- Le triomphe du Christianisme

Au IV e siècle commence une nouvelle période du Christianisme. Les Chrétiens cessent d'être

suspects et leur religion va bénéficier de la bienveillance, puis du soutien de l’Empereur.

En 313, l’Edit de tolérance de Milan de l’Empereur Constantin Ier entérine une situation de fait : le

nombre de Chrétiens ne cesse d’augmenter, y compris au sein de l’élite romaine et Constantin décide

de légaliser le culte qui coexiste désormais avec les autres religions. Les lieux de culte se multiplient :

Rome, Constantinople, Ravenne se couvrent de basiliques. Des Chrétiens accèdent dès lors aux plus

hautes fonctions impériales. Sur son lit de mort, en 337, Constantin est baptisé. Il devient ainsi le

premier empereur chrétien.

Le 28 Février 380, l’Empereur Théodose Ier décrète l’Edit de Thessalonique qui fait du Christianisme la

religion officielle de l'Empire romain. Le 24 Février 391, l’Edit de Milan interdit le paganisme en Italie.

Le 8 Novembre 392, Théodose étend cet édit à l’ensemble de l’Empire.

Désormais religion officielle, le Christianisme va accélérer son développement au sein même de

l’Empire mais également au-delà.

III- L’organisation de l’Eglise chrétienne

Problématique : Comment s’est organisée l’Eglise durant les quatre premiers siècles ?

Pour mieux encadrer des fidèles de plus en plus nombreux, l’Eglise primitive (Ecclésia) s’efforce de

normaliser ses dogmes et s’organise de façon pyramidale.

1- La normalisation des dogmes

A- La normalisation des textes sacrés

L’Eglise a d’abord imposé des textes, des règles, des pratiques. Au Ier siècle, un nombre très

important de textes a été écrit relatant le message et la vie du Christ. Ces textes, les Evangiles,

attribués à des disciples ou à des proches des disciples de Jésus, ont été écrits entre 65 et 110, c’est-

à-dire 35 à 80 années après sa mort. Un tri va être fait. Certains vont être considérés comme

authentiques, inspirés par Dieu, et sont donc conservés pour former le Canon de l’Eglise, fondement

du Christianisme. Il s’agit des Evangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. D’autres, jugés douteux, sont

rejetés et considérés comme apocryphes.

B- La normalisation de la foi et des pratiques

Afin d’unifier les pratiques, des règles sont fixées lors de conciles : les évêques s’y

réunissent pour déterminer ce qui est chrétien (orthodoxe) de ce qui ne l’est pas (hérétique).

En 325, le premier concile œcuménique de Nicée est une étape importante dans la définition de ce

qu’est le Christianisme. Il édicte un Credo qui affirme la divinité en trois personnes : Dieu le père,

Jésus le fils unique et le Saint-Esprit.

BBonnin

4

On devient chrétien par le baptême. Durant la semaine, les Chrétiens consacrent beaucoup de temps

à la prière. Le dimanche, devenu le jour saint sous l’Empereur Constantin Ier en 321, ils se réunissent

pour prier, chanter et lire la Bible ; puis ils célèbrent l'Eucharistie : c'est la répétition de la Cène, le

dernier repas pris par le Christ avec ses Apôtres (origine de la Messe). L’année chrétienne est

rythmée par des fêtes qui rappellent aux Chrétiens les principaux moments de la vie de Jésus.

2- L’Eglise s’organise

Face au nombre de plus en plus important de fidèles, l’Eglise doit s’organiser. Elle va se

structurer de façon pyramidale, en se calquant sur les structures même de l’Empire. Ainsi, on sépare

les clercs, chargés d’organiser le culte et d’administrer les sacrements, des laïcs.

Sous la personne de l’Empereur, considéré comme l’image de Dieu sur Terre, responsable devant lui

du salut de ses sujets et chargé d’étendre à toute l’humanité la religion chrétienne, le clergé est

constitué des cinq Patriarches (les Evêques de Rome, Constantinople, Jérusalem, Antioche et

Alexandrie), des évêques, des prêtres, des diacres et de l’Eglise, l’assemblée des fidèles. Une

vénération particulière entoure l’Evêque de Rome, successeur de Pierre que Jésus avait placé à la

tête du collège des Apôtres. Affectueusement appelé Pape, le siège de Rome va prendre de plus en

plus d’autonomie et d’influence en Occident au cours des siècles suivants.

Les pratiques et principes de la religion chrétienne se sont progressivement normalisés au cours des

premiers siècles. Au IVe siècle, l’Eglise, désormais triomphante, s’organise en relation étroite avec le

pouvoir impérial.

Issu du Judaïsme, le Christianisme, né des récits de la vie et les paroles rapportées de Jésus

Christ, se constitue véritablement en religion indépendante à la fin du Ier siècle. Durant les II et IIIe

siècles, malgré les persécutions, il se diffuse dans l’ensemble de l’Empire romain et s’impose au IVe

siècle pour devenir le nouveau facteur de cohésion et d’unité de l’Empire.

1

/

4

100%