chapitre : le role economique et social des administrations publiques

1

Chapitre 11. Les fondements de l’intervention des pouvoirs publics : allocation,

redistribution, régulation, réglementation

I. L’évolution de la perception du rôle de l’Etat : de l’Etat gendarme à l’Etat

Providence

A. De l’Etat-Gendarme ……

1) A la découverte de l’Etat Gendarme, le point de vue des auteurs du courant LIBERAL

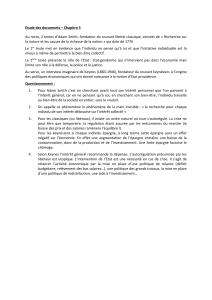

Document 1

Les tous premiers économistes appelés les « économistes classiques » au 18ème siècle et jusqu’à milieu du 19ème

siècle comme ………….………………………………………………………………………………puis les auteurs qui

se sont inscrits dans leurs prolongements à partir de la fin du 19ème siècle et que l’on a appelé les « néo-classiques »

prônent l’existence d’un Etat qui reste cantonné dans des fonctions non économiques, c’est-à-dire qui remplisse des

fonctions dites régaliennes à savoir ………………………………………………………………………..……….…….

……………………………………………………………………………………………………….……………………

Plus précisément, ils défendent l’idée d’un ETAT-GENDARME qui doit se contenter de faire respecter LES

REGLES GENERALES DU MARCHE, puisque le marché est une institution qui permet de réguler d’elle-même l’économie.

En effet, de par ses propriétés (flexibilité des prix, mobilité des facteurs, transparence de l’information, …) et compte

tenu que les agents agissent comme des êtres rationnels (arbitrage coût / avantage) et en fonction de leurs intérêts

individuels et égoïstes, le marché a la vertu d’attribuer à chacun selon ses mérites, de permettre une allocation

optimale des ressources et ainsi de conduire à l’intérêt général.

Toutefois, la plupart des libéraux suite aux travaux fondateurs de l’économiste classique Adam Smith

(économiste écossais né en 1723 et décédé en 1790), reconnaissent à l’Etat le devoir de prendre en charge certaines

activités économiques, puisque compte tenu de la nature de certains biens le marché peut être défaillants, c’est le cas

des ……………………………………….………………………………….. comme par exemple : …………………….

………………………………………………………………………………………………………………………… ou

encore des …………………………………………………………… comme par exemple :…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

2) RESUME, l’Etat Gendarme : un Etat qui ……………………….. et qui ………………………………………...

La conception libérale de l’Etat est donc la suivante : L’Etat ne doit pas intervenir pour REGULER l’activité

économique (celle-ci est régulée par le …………………………….) ainsi que pour REDISTRIBUER les richesses

(réparties équitablement par le biais du ……………………………………….). L’Etat a alors uniquement un rôle pour

REGLEMENTER (faire en sorte que les règles du marché soit respectées) et ALLOUER DES RESSOURCES

(C’est-à-dire, produire des services non marchands – au minimum)

2

B. ….. à L’Etat Providence

1) La crise de ……………… montre les limites de l’Etat Gendarme et conduit certains économistes à montrer la

nécessité de l’intervention de l’Etat dans le champ de l’économie. C’est la naissance du courant ………………..

Document 2

Toutefois, suite notamment à la crise économique de ………………….., qui va démontrer l’incapacité du

marché à juguler rapidement la crise économique de surproduction qui sévit dans la plupart des économies occidentales

à cette époque, un économiste va rompre avec la logique libérale consistant à ne pas faire intervenir l’Etat dans le

champ économique. Cet économiste c’est ………………………………………………………………………………..

Autrement dit, il apparaît nécessaire, pour certains économistes que l’Etat intervienne dans le champ de

l’économie et ce afin :

de PROTEGER les individus contre certains risques sociaux tels que …………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………… et ce par le biais des OSS, de l’Etat ainsi que de l’UNEDIC. – On passe progressivement de la logique

« à chacune selon ses mérites » à la logique « à chacun selon ses besoins »

de REGULER l’activité économique : il s’agit pour l’Etat d’intervenir, au delà de ses fonctions régaliennes et pour

suppléer aux défaillances du marché, dans de nombreux domaines de la vie économique et sociale en

REDISTRIBUANT notamment une partie des richesses.

(*) Attention : S’il se démarque du « laissez-faire » traditionnel des libéraux, Keynes n’a jamais rejoint pour autant le point de vue

des marxistes, car la crise n’est pas pour lui une fatalité du capitalisme : elle peut être conjurée par une politique économique

adaptée. Loin de chercher à saper les bases du capitalisme, Keynes souhaite lui fournir les éléments de sa survie.

b. RESUME, l’Etat Providence, un Etat qui remplit quatre fonctions

La fonction ……………………………………………………………….. : l’Etat effectue des dépenses pour

entretenir son administration et pour financer la production de services non marchands

La fonction ………………………………………………………… : l’Etat veille au bon respect des règles du marché.

La fonction …………………………………………………………………… : l’Etat aspire à l’égalité d’accès des

citoyens à certaines richesses matérielles. L’Etat ne se contente pas d’adhérer au principe “ à chacun selon son apport ”

il introduit le principe de justice redistributive “ à chacun selon ses besoins ”.

La fonction ………………………………………………………………………. : l’Etat a pour mission de réguler

l’activité économique en relançant par le biais des politiques monétaires et/ou budgétaires l’activité, pendant les

période de dépression et en restreignant l’activité économique en période de croissance inflationniste.

3

Par conséquent, nous pouvons retenir une définition étroite puis large de l’Etat-Providence :

L’Etat-Providence désigne au sens strict l’ensemble des interventions de l’Etat dans le domaine social par

l’intermédiaire du système de Protection sociale, lequel vise à garantir un revenu à certains individus touchés par

certains risques sociaux (accidents du travail, maladie, chômage, vieillesse, .)

Au sens large, l’Etat-Providence désigne également l’ensemble des interventions économiques et sociales de l’Etat en

vue, notamment, de réguler l’activité économique.

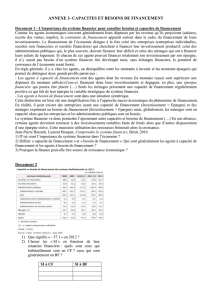

C. L’analyse des faits : de l’Etat « gendarme à l’Etat « interventionniste »

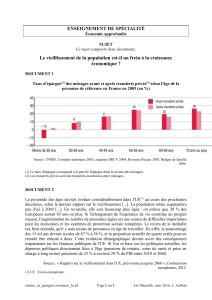

1) L’accroissement de la part des dépenses publiques dans le PIB en France de 1870 à aujourd’hui

Document 3

On observe que jusqu’à la 1ère guerre mondiale l’intervention de l’Etat et des collectivités locales (mesurée par

le poids relatif des dépenses publiques dans le PIB) est restée très faible. En effet, de 1870 à la première guerre

mondiale sur 100 € de PIB l’intervention de l’Etat et des collectivités locales représente environ ……….. €. A la sortie

de la guerre, bien entendu l’intervention de l’Etat et des collectivités locales est plus marquée de l’ordre de 25% du

PIB mais le poids de cette intervention relativement au PIB va décliner jusqu’en 1930 où celle-ci représente environ

…………% du PIB. Les années 30 marquent toutefois une rupture puisque pour faire face à la crise de 1929, la part

des dépenses publiques relativement au PIB progresse pour passer à presque ……….% en 1940. Par la suite, à partir

de 1945, l’évolution des dépenses publiques (Etat, collectivités locales mais également OSS et UNEDIC) va aller

croissante, elle est aujourd’hui de l’ordre de …………… % du PIB. Autrement dit, en France en 2009, sur 100 €

………………………. les dépenses publiques ………………………………………………………..…………….. €

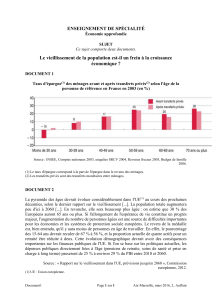

2) La modification de la nature des dépenses publiques en France de 1832 à aujourd’hui

Document 4

Parallèlement à cette évolution croissante de la part des dépenses publiques relativement au PIB on remarque

un changement dans la nature des dépenses de l’Etat. En effet, si en 1832 sur 100 € de dépenses de l’Etat les dépenses

traditionnelles dites régaliennes représentent ……………... € celles-ci ne représentent plus que …………….. € en

1938 et moins de ………… € aujourd’hui. Dans le même temps, le poids des dépenses nouvelles (action culturelle,

sociale, économique, logement, urbanisme, etc …) croît fortement pour passer de ……..% des dépenses en 1832 à

……..% en 1938 et ……….. % aujourd’hui.

4

D. QUELS SONT LES FONDEMENTS THEORIQUES

AU CENTRE DES POLITIQUES ECONOMIQUES ?

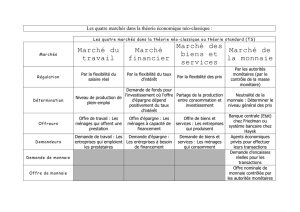

I. LES THEORIES CLASSIQUES ET NEOCLASSIQUES : LE PRINCIPE DE LA MAIN INVISIBLE ET LA

LOI DES DEBOUCHES

La théorie économique libérale recouvre deux moments différents de la pensée économique :

- Celle de certains économistes classiques (A. SMITH, D. RICARDO, J. B. SAY, ...) qui, à la fin du XVIII ème siècle, ont posé

les bases de cette analyse.

- Celle des économistes néo-classiques (L. WALRAS, V. PARETO, A. MARSHALL, ...) qui, à la fin du XIX ème siècle, ont fait

de l'économie une science des comportements individuels (arbitrage COUT/AVANTAGE) et de leur coordination par les

marchés. Ils ont tenté de démontrer mathématiquement les vertus prêtées aux mécanismes de marché par les classiques.

1. La théorie libérale est fondée sur deux hypothèses essentielles :

L'idée de la MAIN INVISIBLE de A. Smith les mécanismes du marché (supposé fonctionner selon les principes de la concurrence

pure et parfaite) assurent donc notamment, sous la condition de libre concurrence et de flexibilité des prix, un équilibre

spontané entre l'offre et la demande et permettent ainsi une allocation optimale des ressources.

MAIN INVISIBLE : Processus par lequel, dans une économie de marché, les décisions et les actes individuels sont rendus

compatibles et concourent à l’intérêt général. Autrement dit, les individus sont guidés par leurs intérêts égoïstes, mais le marché a

la propriété d’aboutir à rendre compatibles ces intérêts égoïstes et souvent divergents et permettre ainsi que ces intérêts égoïstes

conduisent finalement à l’intérêt de la collectivité.

La LOI DES DEBOUCHES de J. B. Say qui suppose que "toute offre crée sa propre demande".

a. Le principe de la main invisible de SMITH et la formalisation par les néo-

classiques de la rationalité des agents économiques (Raisonnement à la marge et

arbitrage coût avantage) permettent d'une part de comprendre que l'équilibre soit

assuré sur l'ensemble des marchés et d'autre part que la libre concurrence aboutit à

une allocation optimale des ressources

Au début du processus productif :

Les offreurs et les demandeurs de travail se rencontrent sur le marché du travail :

- L'OFFRE DE TRAVAIL émane des ménages lesquels font un ARBITRAGE

COUT/AVANTAGE.

L’avantage que procure le travail est mesuré par ……………………………………………………………………… et le coût du

travail (ou désutilité du travail) est mesuré par ………………………………………………………. que celui-ci représente. Ainsi,

l’offre de travail dépend positivement du revenu (salaire) que procure celui-ci et négativement de la perte de loisirs qu'il implique.

Un ménage quelconque accepte d’offrir sa force de travail (il entre sur le marché du travail) si et seulement si il considère que

…………………………………………………………………………………………………………………….………………….

………………………………………………………………. dans le cas contraire il renonce à exercer une activité professionnelle

et se retire volontairement du marché du travail, il est chômeur volontaire.

5

- LA DEMANDE DE TRAVAIL émane des entreprises lesquelles font également un ARBITRAGE COUT/AVANTAGE

L’avantage que procure le travail est mesuré par …………………………………………..………………………………………

………………………………………………………………………………………..…………………….et le coût du travail est

mesuré par ……………………………………………………………………………………………………………………. Ainsi,

la demande de travail dépend négativement du salaire réel et positivement de la productivité marginale du travailleur embauché.

Une entreprise quelconque accepte d’embaucher tout travailleur à partir du moment où elle considère que ……………………

………………………………………………………………….……………………………………………………….…………….

………………………………………………………………….……………………………………………………….…………….

dans le cas contraire elle renonce à demander du travail.

DES LORS SI LE MARCHE DU TRAVAIL FONCTIONNE SANS ENTRAVES c’est-à-dire de manière FLEXIBLE, tant au

niveau des QUANTITES (fluidité du marché : libre entrée et libre sortie des agents) qu’au niveau des PRIX c'est-à-dire que le salaire

peut s'ajuster à la productivité marginale de chaque travailleur, tous les individus qui acceptent d'être rémunérés à leur productivité

marginale sont embauchés. Ainsi, pour les auteurs libéraux la flexibilité des salaires aboutit donc au PLEIN EMPLOI DU FACTEUR

TRAVAIL (le chômage est volontaire).

Les offreurs et les demandeurs d’épargne se rencontrent sur le marché des fonds prêtables (épargne) :

- L'OFFRE DE FONDS PRETABLES (d’épargne) émane des agents qui ont des capacités de financement (les ménages

notamment). Là encore sur le marché des fonds prêtables, les agents à capacité de financement font un ARBITRAGE

COUT/AVANTAGE.

Pour les ménages l’avantage que procure le fait d’épargner est mesuré par ……………………………………………….

tandis que le coût de l’épargne est mesuré par ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………… Ainsi, les auteurs libéraux supposent que les ménages arbitrent entre

consommation et épargne en fonction du taux d'intérêt (L'épargne est une fonction croissante du taux d'intérêt)

Un ménage décidera d’épargner une partie de son revenu et donc de devenir un agent à capacité de financement, si et

seulement si, il considère que …………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pour les entreprises en capacité de financement, l’avantage que procure le fait d’épargner est mesuré par

……………………………………………………………………………………………………………………………. tandis

que le coût de l’épargne est mesuré par ……………………………………………………………………………………….

Ainsi, les auteurs libéraux supposent que les entreprises à capacité d’épargne arbitrent entre investissement productif et

épargne (placement financier) en fonction du taux d'intérêt (L'épargne est une fonction croissante du taux d'intérêt) et de la

rentabilité attendue de l’investissement (L’épargne est une fonction décroissante de la rentabilité attendue de

l’investissement).

Une entreprise qui dispose d’une épargne renoncera à investir et deviendra un agent à capacité de financement si et

seulement si elle considère et anticipe que ……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….

- LA DEMANDE DE FONDS PRETABLES (épargne) émane des agents qui ont des besoins de financement (les entreprises

généralement) afin de pouvoir acquérir des biens et des services de production (investissement).

Là encore sur le marché des fonds prêtables, les entreprises font un ARBITRAGE COUT/AVANTAGE.

L’avantage que procure le fait d’emprunter (demande d’épargne) est mesuré par ………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….….. tandis que

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

1

/

18

100%