Djibouti : interroger le passé pour comprendre le présent

!"#$%&'(%&)*+,-"./,)0)12'&)3/.(&)(45!6)78-9))

:)

)

Djibouti!:"interroger(le(passé!pour%comprendre%le%présent!

!

!

!

!

!

!

)

2'&)3/.(&)%379,83&)$7%)94588";,7/,"')!.9/.%&8)<)6%"=%>8))

7?&;)9&)8"./,&')(&)94@(.;7/,"')$&%#7'&'/&))

!!

!

!

!

!!

!"#$%&'(%&)*+,-"./,)0)12'&)3/.(&)(45!6)78-9))

A)

)

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Cette!étude!est!le!fruit!du!travail!de!plusieurs!années!et!de!

collaboration!avec!plusieurs!personnes!qui!ont!préféré!garder!

l’anonymat!pour!des!raisons!de!sécurité.!Nous!les!remercions!

vivement.!Nous!ne!doutons!pas!que!dans!un!avenir!proche,!leur!

nom!pourra!publiquement!être!associé!à!la!présente!étude!et!

qu’ils!entreront!dans!l’histoire!officielle!de!la!libération!de!

Djibouti.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

B.,99&/)AC:D)E)588";,7/,"')!.9/.%&8)<)6%"=%>8)F5!6)78-9G)

!

!"#$%&'(%&)*+,-"./,)0)12'&)3/.(&)(45!6)78-9))

H)

)

Préambule!

)

@')AC::I)94588";,7/,"')!.9/.%&8)<)6%"=%>8)$.-9,7,/).')9,?%&)8.%)97)8,/.7/,"')$"9,/,J.&)&/)(&8)

(%",/8)K.#7,'8)&')L3$.-9,J.&)(&)*+,-"./,M)N&)$%&#,&%)(&)94K,8/",%&)(&);&)+&.'&)$7O8I)$&.)K7-,/.3)

P) Q/%&) "-8&%?3) &/) +.=3I) (&$.,8) 947;J.,8,/,"') (&) 8"') ,'(3$&'(7';&) 9&) AR) +.,') :SRRM)T.&9J.&8)

8,'&8)7$%>8)97)$.-9,;7/,"')(&);&)9,?%&I)9&8)39&;/,"'8)$%38,(&'/,&99&8)"'/)&.)9,&.M)5.)/&%#&)(4.'&)

#"(,U,;7/,"') ;"'8/,/./,"''&99&) 8.%) #&8.%&I) 9&) $%38,(&'/) 8"%/7'/I) V8#7W9) X#7%) Y.&99&K)84O) &8/)

$%38&'/3)$".%)97)/%",8,>#&)U",8M)@/)-,&')8Z%I),9)7)%&#$"%/3);&8)39&;/,"'8I)97%=&#&'/)-"O;"//3&8)$7%)

94"$$"8,/,"'I)7?&;)$9.8)(&)[C\)(&8)?",]M)N"%8)(&)9439&;/,"')$%3;3(&'/&I),9)7?7,/)3/3)39.)7?&;):CC\)

(&8)?",])^MMM))

)

*&.])7'8)$9.8)/7%(I)97)$"$.97/,"')84&8/)P)'".?&7.)#"-,9,83&M)_788,?&#&'/);&//&)U",8M)@')

&UU&/I)9&)AA)U3?%,&%)AC:H)8&)/&'7,&'/I)$".%)97)$%&#,>%&)U",8)(&$.,8)947%%,?3&)7.)$".?",%)(4V8#7W9)

X#7%)Y.&99&K)J.,'`&)7'8)$9.8)/a/I)(&8) 39&;/,"'8)93=,897/,?&8M) N&8) $7%/,8)(&)94"$$"8,/,"')7?7,&'/)

(3;,(3) (4O) $%&'(%&) $7%/) &') %7,8"') (&) 97) #,8&) &') b.?%&) (4.') '".?&7.) #"(&) (&) 8;%./,')

$7%/,&99&#&'/) $%"$"%/,"''&9I) $&%#&//7'/) 97) %&$%38&'/7/,"') $7%9&#&'/7,%&) (&) 97) #,'"%,/3)

$"9,/,J.&M)5.)/&%#&)(&);&)8;%./,'I)&/)8&9"')9&8)%38.9/7/8)$%";97#38)$7%)9&)!"'8&,9);"'8/,/./,"''&9I)

942',"') $".%) 97) #7+"%,/3) $%38,(&'/,&99&) F2_6G) 7.%7,/)"-/&'.) c[) \) (&8) 8.UU%7=&8I) /7'(,8) J.&)

94"$$"8,/,"')7)(3'"';3)(&8)U%7.(&8)#788,?&8)&/)$%";97#3)87)$%"$%&)?,;/",%&)39&;/"%79&M)N&)!"'8&,9)

;"'8/,/./,"''&9) 7) &'8.,/&) %&+&/3) 9&) %&;".%8) (&) 94"$$"8,/,"') ?,87'/) P) ;"'/&8/&%) 9&) %38.9/7/) (&8)

39&;/,"'8M)

)

N7) 8,/.7/,"') $"8/39&;/"%79&) &8/) ("';) #7%J.3&) $7%) 97) ;"'U%"'/7/,"') &'/%&) 9&) %3=,#&) (&)

Y.&99&K)7?&;)94"$$"8,/,"')2de)F;"79,/,"')(&8)$7%/,8)(4"$$"8,/,"'GI);"'U%"'/7/,"')J.,)8&)$".%8.,/)

/".+".%8.)N4"$$"8,/,"')7O7'/)U7,/)9&);K",])(&)-"O;"//&%)9&)$7%9&#&'/),88.)(&);&)8;%./,')7);"'8/,/.3)

.'&)f588&#-93&)'7/,"'79&)93=,/,#&g)F5eNG)&')#7%=&)(&)94588&#-93&)'7/,"'79&M)

h7;&) P) ;&//&) 8,/.7/,"') (&) ;%,8&I) 94.',J.&) %3$"'8&) (.) %3=,#&) 7) 3/3I) +.8J.4P) $%38&'/I) 97)

%3$%&88,"') 7997'/) (47%%&8/7/,"'8) 7%-,/%7,%&8I) (4&#$%,8"''&#&'/8) 7%-,/%7,%&8I) (4,'/,#,(7/,"'8) (&)

$9.8,&.%8) U,=.%&8) (&) 94"$$"8,/,"') +.8J.47.]) /"%/.%&8) &/) 7.]) #&.%/%&8M) N&8) "%=7',8#&8)

,'/&%'7/,"'7.]) (&) (3U&'8&) (&8) (%",/8) (&) 94K"##&) '&) ;&88&'/) (&) ('(&%) 947%%Q/) (&) ;&//&)

&8;797(&M) 5.) ',?&7.) (&) 97) ;"##.'7./3) ,'/&%'7/,"'79&I) 942@I) 97) h%7';&) &/) 9&8) i/7/8j2',8) "'/)

('(3)97)$.-9,;7/,"')(&8)%38.9/7/8)=3'3%7.]I)$7%)-.%&7.)(&)?"/&I)(&8)39&;/,"'8)(.)AA)U3?%,&%)

AC:H)J.&)94"$$"8,/,"')(,/)7?",%)=7='3&8)7?7'/)(&)8.-,%).')K"9(j.$)39&;/"%79)(&)97)$7%/)(.)%3=,#&M)

!&//&)$.-9,;7/,"')$&%#&//%7,/)(&)#&//%&)U,')7.])("./&8)&/)8.8$,;,"'8)7;/.&98M)

6".%/7'/I) 9&) /&#$8) $788&) &/) 9&) %3=,#&) (+,-"./,&') 7;/.&9) 8&#-9&) 8&) #.%&%) (7'8) .'&)

?"9"'/3)+.8J.47.j-"./,8/&)&/);&97)#79=%3)94".?&%/.%&)(&)'3=";,7/,"'8)7?&;)94"$$"8,/,"')9&):D)7"Z/)

AC:HI)'3=";,7/,"'8)-9"J.3&8)(.)U7,/)(&)94,'/%7'8,=&7';&)(&)97)$7%/,&)=".?&%'&#&'/79&)J.,)%&U.8&)

(&) %3$"'(%&) 7.) $%"+&/) (47;;"%() $"9,/,J.&) J.&) 9.,) 7) /%7'8#,8) 94"$$"8,/,"') 8.,/&) 7.])(,/&8)

'3=";,7/,"'8M)h7;&)P);&//&)8,/.7/,"')J.,)'&);&88&)(&)84&'9,8&%I)942',"')&.%"$3&''&)'&)$&./)%&8/&%)

9&8) -%78) ;%",838M) d,) &99&) 7=,/) (3+P) ;"';%>/&#&'/) 7.) $%"U,/) (&) 97) $"$.97/,"'I) ?,7) '"/7##&'/) 9&8)

h"'(8) &.%"$3&'8) (&) (3?&9"$$&#&'/) Fh@*GI) &99&) (&?%7) 3=79&#&'/) &]&%;&%) .'&) $%&88,"')

(,$9"#7/,J.&) '3;&887,%&) 7U,') (4,'(.,%&) 9&8) $7%/,&8) P) .'&) 8"9./,"') $7;,U,J.&I) $"9,/,J.&) &/)

(3#";%7/,J.&) (&?7'/) ;"'(.,%&) P) .') 7;;"%() &'/%&) 9&) %3=,#&) &') $97;&) &/) 94"$$"8,/,"')

;"'U"%#3#&'/)7.])%38.9/7/8)(.)8;%./,')(&)U3?%,&%)AC:H)8.%)9&J.&9),9)U7.(%7)9&?&%)/"./)("./&M)N7)

k&9=,J.&)7I)&99&)7.88,I)-&9)&/)-,&').')%a9&)P)+".&%)&')/&%#&8)(&)$%&88,"'8)(,$9"#7/,J.&8)P)943=7%()

(&);&)$7O8M)@')&UU&/I)8.%)$%"$"8,/,"')(.)#,',8/%&)(&)97)*3U&'8&I)6,&/&%)*&)!%&#I)9&)!"'8&,9)(&8)

!"#$%&'(%&)*+,-"./,)0)12'&)3/.(&)(45!6)78-9))

D)

)

#,',8/%&8) 7) 7./"%,83) 94&'=7=&#&'/) (4.') $,9"/&) !j:HC) P) *+,-"./,I) (7'8) 9&) ;7(%&) (&)

94"$3%7/,"')!"#$%&'() *"%&+) ,-./) 0"12') 3"1&) "4) 541%2-6)$".%) .'&) $3%,"(&) (4&'?,%"') ;,'J) #",8) P)

$7%/,%)(&)U,')#7,)AC:HM)

*&) $9.8I) 94"$$"87'/) -&9="j(+,-"./,&')*7K&%) 5K#&() h7%7K)7) U7,/) 94"-+&/) (4.'&) '".?&99&)

7%%&8/7/,"')$"9,/,J.&)8.,?,&)(4.'&)'".?&99&),';7%;3%7/,"')P)97)$%,8"');&'/%79&)(&)*+,-"./,)9&)AA)#7,)

AC:D) 7?7'/) (4Q/%&) U,'79&#&'/) 9,-3%3) 9&) A:) +.,') AC:DM) *7K&%) 5K#&() h7%7KI) $%38,(&'/) (.)

_".?&#&'/)$".%)9&)L&'".?&7.)(3#";%7/,J.&)&/)9&)*3?&9"$$&#&'/)F_L*I)"$$"8,/,"'G)&/)$"%/&j

$7%"9&)(&)942deI)3/7,/)%&'/%3)P)*+,-"./,)&')+7'?,&%)AC:H)7$%>8)'&.U)7'8)(4&],9)&')k&9=,J.&I)(7'8)97)

$&%8$&;/,?&) (&8) 39&;/,"'8) 93=,897/,?&8M) V9) 7) U7,/) 94"-+&/) (4.'&) ?,'=/7,'&) (47%%&8/7/,"'8) &/)

(4788,='7/,"'8) P) ("#,;,9&) 7?7'/) &/) 7$%>8) ;&) 8;%./,'M) 6".%) %7$$&9I) 8&8) ,';7%;3%7/,"'8) (&) #7,) &/)

+.,99&/)AC:H)7?7,&'/)3/3)#"/,?3&8) $7%).') f%&U.8g)(4&]3;./,"')+.(,;,7,%&) (4.'&);"'(7#'7/,"')&')

ACCH)P)8,])#",8)(&)$%,8"')l)("'/)/%",8)U&%#&8)m)$".%)(,UU7#7/,"')P)94&';"'/%&)(.);K&U)(&)947%#3&)

(&)943$"J.&M)N47%%Q/)7?7,/)3/3);7883)$7%)97)!".%)8.$%Q#&I)J.,)7);"'(7#'3)9&)k&9="j*+,-"./,&')P)

/%",8) #",8) (&) $%,8"') 7?&;) 8.%8,8) &/) P) .'&) U"%/&) 7#&'(&I) ("'/) ,9) 84&8/) 7;J.,//3M) !&99&) (4";/"-%&)

AC:H)3/7,/)#"/,?3&)$7%).'&)$%3/&'(.&)?,"97/,"')(&8)"-9,=7/,"'8)(4.');"'/%a9&)+.(,;,7,%&)&/);&99&)

(&)#7,)AC:D)$7%).'&)8",j(,87'/)$%"?";7/,"')P)$7%/,;,$&%)P)(&8)(39,/8)/&98)J.&)(&8)#7',U&8/7/,"'8)

,993=79&8GI)/"./&8)7;;.87/,"'8)("'/),9)7)3/3)%&;"''.)'"');".$7-9&M)!&/)"$$"87'/)U7,/)94"-+&/)(4.')

?3%,/7-9&) 7;K7%'&#&'/)0) .'&) ?,'=/7,'&) (47%%&8/7/,"'8) &/) 788,='7/,"'8) P) ("#,;,9&) ("'/) 8,])

,';7%;3%7/,"'8) P) 97) $%,8"') ;&'/%79&) (.) $7O8M) d7'8);"#$/&%) 9&8) ?,"97/,"'8) (&) ("#,;,9&) &/) 7./%&8)

;"'U,8;7/,"'8)(&)#7/3%,&9)$&%8"''&9M)

n)8"')/".%I)9&)$%38,(&'/)(&)97)N,=.&)(+,-"./,&''&)(&8)(%",/8)K.#7,'8)FN**oG)&/)(3$./3)P)

94588&#-93&) '7/,"'79&I) _7p/%&) q7r7%,7) 5-(,997K,) 59,I) 7) 3/3) 7%%Q/3) &') +7'?,&%) AC:DM) V9)84&8/)

3=79&#&'/)?.)-%,>?&#&'/);"'U,8J.&%)8"')$788&$"%/)U,')#7,)AC:D)9"%8)(&)8"')%&/".%)(4.')?"O7=&)

&') h%7';&) &/) &') k&9=,J.&) "s) ,9) 7?7,/) $%";3(3) P) .') ,#$"%/7'/) /%7?7,9) (&) 8&'8,-,9,87/,"') 8.%)

947==%7?7/,"')(&)97)8,/.`7/,"')(&8)(%",/8)K.#7,'8)&')L3$.-9,J.&)(&)*+,-"./,M)N&)$7O8)U,=.%&)$7%)

7,99&.%8)#7,'/&'7'/)8.%)97)9,8/&)(&8)$7O8)?,838)$7%)9&8)7;/&8)(&)/&%%"%,8#&)(&)97)#,9,;&),897#,8/&)

8"#79,&') 59jdK7-7-) J.,) 7) %&?&'(,J.3) .') 7//&'/7/) 8.,;,(&) J.,) 7) U7,/) /%",8) #"%/8) F9&8) (&.])

r7#,r7`&8) &/) .') %&88"%/,887'/) /.%;G) &/) J.,'`&) -9&8838) &.%"$3&'8) Fh%7't7,8I) 599'(8) &/)

@8$7='"98G)9&)AD)#7,)AC:DM)

!4&8/) (7'8) ;&) ;"'/&]/&) (,UU,;,9&) J.4.') '"#-%&) =%7'(,887'/) (&) *+,-"./,&''&8) &/) (&)

*+,-"./,&'8)/%".?&'/)%&U.=&)&')k&9=,J.&)#7,8)7.88,)7,99&.%8)&')@.%"$&)&/)(7'8)9&)#"'(&M)6".%)

;"#$%&'(%&);&)J.,)8&)+".&)(7'8);&)$7O8)&';"%&)#3;"''.)(&)97)!"%'&)(&)945U%,J.&I)$".%)#,&.])

;"#$%&'(%&)7.88,)9&)$7%;".%8)&/)9&8)7//&'/&8)(&);&8)$&%8"''&8)J.,)7%))%,?&'/)8.%)'"/%&)/&%%,/",%&)

&/) J.&) '".8) ;"''7,88"'8) #79I) $".%) #,&.]) ,(&'/,U,&%) &'U,') 9&8) $%,';,$7.]) &'+&.]) &/) 9&8)

;"'83J.&';&8) ,'/&%'&8) &/) &]/&%'&8) $%3?,8,-9&8) (&) ;&//&) =%7?&) ;%,8&) $"9,/,J.&I) 94588";,7/,"')

!.9/.%&8)<)6%"=%>8)7)/%".?3),'/3%&887'/)(&)8&)97';&%)(7'8).'&)3/.(&)7$$%"U"'(,&)8.%);&)J.4&8/)

*+,-"./,M) e"') $9.8) .',J.&#&'/) 8".8) 947'=9&) (&8) (%",/8)K.#7,'8) ;"##&) '".8) 947?,"'8) U7,/) &')

AC::I) #7,8) &') 7997'/) ;K&%;K&%) ;&) J.,) U7,/) 97) 8$3;,U,;,/3) (&) *+,-"./,I) &') J.&8/,"''7'/) 9&8)

U"'(&#&'/8)(&)97)8";,3/3)(+,-"./,&''&I)-%&U)&'),'/&%%"=&7'/)9&)$7883)$".%)#,&.]);"#$%&'(%&)&/)

7'/,;,$&%)947?&',%M)e"/%&)7?&',%I),;,)&/)P)*+,-"./,M))

)

N&)$%38,(&'/)(45!6)78-9I)

*,#,/%,)u&%("';r)

!

!

!"#$%&'(%&)*+,-"./,)0)12'&)3/.(&)(45!6)78-9))

v)

)

SOMMAIRE!

!

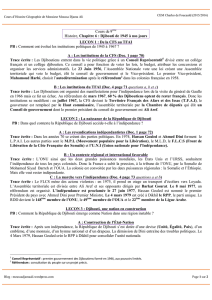

Chapitre!I!:!la!longue!marche!vers!l’indépendance!

!

:M 2'&)%38,8/7';&)$&%;&$/,-9&)(>8)9&8)(3-./8)

AM N7)("#,'7/,"')'43/&,'/)$78)9&)(38,%)(&)9,-&%/3)

5M N&8)(+,-"./,&'8)(7'8)9&8)-".9&?&%8&#&'/8)#"'(,7.])

kM T.&9J.&8)%3U"%#&8)$".%)%3U%3'&%)9&)(38,%)(&)9,-&%/3))

HM N&)%3U3%&'(.#)(&):Sv[)0)9&)/".%'7'/)

5M N7)$%,8&)(&)$"8,/,"')(&)o7%-,)$".%)94,'(&$&'(7';&))

kM N7)%3$"'8&)(.);"9"',87/&.%)&/)(&)Y".9&()

!M N7)?,;/",%&);"'/%"?&%83&)(.)".,)

*M Y".9&()$.,8)*,',)8.;;>(&'/)P)o7%-,)

@M N7)(,8$7%,/,"')/%7=,J.&)(&)o7%-,)

DM 59,)5%&U)".)9&);K&?79);"9"',79)

5M N47%%,>%&j$&/,/jU,98)(45-".-7r&%)(3t",/)?,/&)

kM N&)$7%,)8.%)97)(,?,8,"')

vM *&)Y7.99&)j)*+,-"./,)0)9&)%&'(&`j?".8)#7'J.3)(&):Scc)

cM N7)#7%;K&)$".%)94,'(3$&'(7';&)847;;39>%&)

5M N7)$%"?";7/,"')(&)/%"$)(459,)5%&U)k".%K7')

kM N&)%a9&),#$"%/7'/)(&)97)+&.'&88&)

!M _Q#&)Y".9&()&'U,9&)(&8)K7-,/8)(4,'(3$&'(7'/,8/&)

*M N7)#"'/3&)&')$.,887';&)(&)97)N65V)

@M N&)hN!d)#&/)97)$%&88,"')8.%)97)h%7';&)

hM N7)U%7';&)7;;&$/&)&'U,')97)('(&)(4,'(3$&'(7';&)

YM N4,'(3$&'(7';&)(&?,&'/)94,(3&)97)#,&.])$7%/7=3&)P)*+,-"./,)

oM N7)(&%',>%&)9,='&)(%",/&)

VM 67%,8)+".&)97);7%/&)(&)97)N65V)&/)(&)Y".9&()

!

Chapitre!II!:!le!regime!de!Gouled!

!

:M *&8)(3-./8)$&.)U"'(7/&.%8)

AM L.$/.%&)(.);"'8&'8.8)'7/,"'79)

HM 2')$".?",%)87'8)$7%/7=&)

5M N4,99.8,"')(&8)/%",8)$".?",%8)

kM N&8)7./%&8),'8/%.#&'/8)(.);"'/%a9&)8";,79))

!M N&)L66)".)9&)%&U.8)(.)$9.%79,8#&)

*M N7)dXYVw)0).')'7%;"j;"##&%;&)+./&.])

@M N42eh*)".)9&8)U&##&8),'8/%.#&'/79,83&8))

hM N42Yx*)0)9&)#".?&#&'/)8O'(,;79)("#$/3)

YM N7)!V!V*)0).'&);K7#-%&)(&);"##&%;&)$"9,/,83&)

oM N7)Lx*)&/)N7)e7/,"')0)97)?",])(&)9&.%)#7p/%&)

DM N&8)$%7/,J.&8)(.)%&=,#&)

5M N&)2-.7")".)97)$"9,/,J.&)(.)?&'/%&))

kM 5?&;)97)-3'3(,;/,"')(.)$%38,(&'/)

!M 8')9":")".)97)$"9,/,J.&)(&)97)=3'379"=,&))

*M _"%/8)8.8$&;/&8)

vM N7)=.&%%&);,?,9&)

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

1

/

107

100%