la cataracte

LA CATARACTE

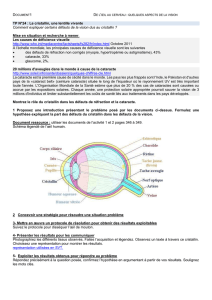

Le cristallin est une lentille biconvexe

située en arrière de l’iris et qui contri-

bue, avec la cornée, à faire converger

des rayons lumineux sur la rétine. Le

signe fonctionnel essentiel de la cataracte

est une diminution de l’acuité visuelle tou-

chant avant tout la vision de loin.

En fait, la diminution de vision n’est ja-

mais totale et l’œil atteint de cataracte

conserve tou-

jours au mini-

mum une

perception lu-

mineuse.

D'autres signes

fonctionnels

peuvent appa-

raître comme

particulière-

ment gênants

pour le patient :

c'est notam-

ment un

éblouissement

en lumière vive

dû à la diffrac-

tion de la lu-

mière sur les

opacités qui

perturbe considérablement la conduite

nocturne.

L’examen de l’œil atteint montre l’exis-

tence d’une opacité plus ou moins dense

dans l’aire pupillaire qui donne un aspect

de pupille blanche. L’examen au bio-mi-

croscope permet de préciser la topogra-

phie et l’importance de la cataracte.

“ La diminution de vision

n’est jamais totale ”

La reconnaissance d’une cataracte doit

faire proposer un bilan pour préparer une

intervention chirurgicale.

• le bilan général a surtout pour but de

choisir le type d’anesthésie. Il est actuel-

lement possible d'opérer une cataracte

sous anesthésie générale, loco-régionale

ou topique, c'est-à-dire par simple instilla-

tion de collyre. De ce fait, les contre-indi-

cations générales à une intervention sont

tout à fait exceptionnelles.

• le bilan ophtalmologique doit avant tout

évaluer les possibilités de récupération

fonctionnelle et l'existence éventuelle

d'une pathologie associée. La recherche

d'une atteinte maculaire, en particulier

d'une dégénérescence maculaire liée à

l'âge, sera essentielle car la coexistence

avec une cataracte n'est pas rare. Sa pré-

sence pourrait faire rediscuter l'indication

opératoire car l'intervention risquerait

d'amener une amélioration dérisoire,

voire conduire à une aggravation.

Les causes de la cataracte

- La cataracte

sénile est de

loin la plus fré-

quente. Elle est

le plus souvent

bilatérale mais

peut avoir une

large prédomi-

nance unilaté-

rale ; elle a une

évolution lente-

ment progres-

sive. Elle

survient le plus

souvent chez

l'adulte après

70 ans, parfois

plus précoce-

ment (cataracte

pré-sénile).

- Les cataractes

traumatiques :

elles peuvent ré-

sulter d'une per-

foration oculaire avec éventuellement un

corps étranger intraoculaire et la survenue

de la cataracte est en général très rapide

après l’accident. Une cataracte peut aussi

survenir après une contusion du globe

oculaire et l'opacification du cristallin peut

alors être retardée.

54

OPHTALMOLOGIE

OPHTALMOLOGIE

Cataracte totale

Cataracte congénitale

La cataracte est une opacification du cristallin.

Plus de 200.000 personnes sont opérées chaque année.

Il arrive que

le trauma-

tisme initial

soit passé

inaperçu. Il

sera impor-

tant de le

mettre en

évidence,

notamment

par une

radio de

l'orbite, à la

recherche

d'un corps

étranger in-

traoculaire.

- La cataracte peut également survenir

dans le cadre de certaines affections gé-

nérales, telles le diabète, des insuffi-

sances parathyroïdiennes, ou

accompagner certaines affections mus-

culaires telle la maladie de Steinert ou

des maladies cutanées, tels l'eczéma

constitutionnel, la sclérodermie...

Les cataractes peuvent aussi être favori-

sées ou provoquées par certains traite-

ments tels que la corticothérapie locale

ou générale au long cours ou la radiothé-

rapie.

- Des cataractes secondaires peuvent

survenir suite à une pathologie oculaire

évolutive telle que uvéite, glaucome, réti-

nopathie pigmentaire, ou succéder à une

intervention chirurgicale.

- Enfin, il existe des cataractes congéni-

tales : ici les opacités sont présentes à la

naissance. Elles sont liées à des mala-

dies de la mère ayant atteint l’enfant pen-

dant la grossesse (rubéole congénitale,

toxoplasmose, rubéole, cytomégalovirus,

herpès). Elles peuvent aussi être d’origine

génétique et survenir isolément ou asso-

ciées à d‘autres malformations.

Le traitement

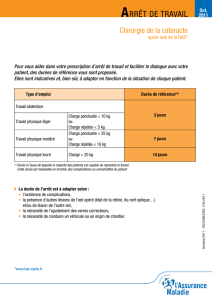

Il est uniquement chirurgical. Il est indiqué

dès lors que la gêne fonctionnelle est per-

çue comme importante par le patient, ce

qui est extrêmement variable suivant ses

occupations et ses exigences. La gêne à

la conduite nocturne est notamment res-

sentie comme invalidante par le patient. Il

est de toute façon déconseillé d'attendre

qu'une cataracte soit trop évoluée, gênant

l'examen du fond d'œil, empêchant de

surveiller l'état de la rétine. Ceci est en

particulier vrai chez le sujet myope ou dia-

bétique car une cataracte dense pourrait

rendre impossible un traitement au laser

de la rétine.

L'intervention chirurgicale aura pour but

d'une part d'enlever l'opacité cristalli-

nienne, d'autre part de compenser les

modifications optiques induites par l'abla-

tion de la lentille cristallinienne.

L’ ablation du cristallin :

Elle est actuellement, réalisée dans l'im-

mense majorité des cas, par phako-émul-

sification aux ultrasons : à travers une ou-

verture de 3 à 4 mm de la chambre

antérieure de l'œil, la capsule qui entoure

le cristallin est découpée, le contenu

cristallinien fragmenté à l'aide ultrasons,

puis aspiré. La partie postérieure du sac

cristallinien est donc laissée en place. Elle

servira de logement au cristallin artificiel.

Compensation de l’ablation du cristallin

Le cristallin étant une lentille convergente

de 20 dioptries, l'ablation du cristallin en-

traîne une modifi-

cation du trajet des

rayons lumineux

qui doit être com-

pensée. Ceci peut

être réalisé dans

de rares cas par

lunettes ou lentilles

de contact. Mais, la

plupart du temps,

la correction s'ef-

fectue par la mise

en place d'un im-

plant à l'intérieur du

sac cristallinien

laissé en place.

Ces cristallins artifi-

ciels peuvent cor-

riger soit unique-

ment la vision de

loin, et le patient doit porter des lunettes

pour la vision de près, soit la vision de loin

et la vision de près (implants

multifocaux).

Dans le cas des cataractes congénitales,

il est fréquent de corriger par lunettes ou

55

Implant en place

Phakoémulsification du cristallin

LA CATARACTE

OPHTALMOLOGIE

OPHTALMOLOGIE

1

/

2

100%