Autorisation temporaire d`utilisation. Comment s`exerce la

16

La Lettre du Pharmacologue - Volume 16 - n° 1 - janvier-février 2002

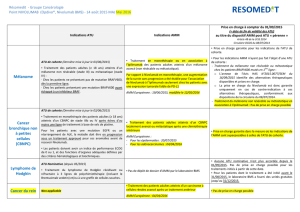

RAPPELS UTILES CONCERNANT L’ATU

L’utilisation en thérapeutique humaine d’une spécialité phar-

maceutique, que ce soit à titre onéreux ou gratuit, suppose que

ce produit a préalablement fait l’objet d’une autorisation de

mise sur le marché (AMM) soumise aux conditions énoncées

par l’article L. 5121-20 du Code de la santé publique (CSP).

Cette règle comporte des exceptions, dont la dispensation des

produits utilisés pour la réalisation d’essais cliniques destinés

à permettre au fabricant de justifier de l’innocuité et de

l’intérêt thérapeutique d’un médicament afin, précisément,

d’obtenir l’autorisation de le commercialiser.

La loi 92-1229 du 8 décembre 1992 (amendée le 28 mai 1996)

organise une nouvelle exception à cette règle, l’autorisation

temporaire d’utilisation (ATU) [article L. 5121-12 du CSP].

L’ATU n’est pas destinée à donner une coloration administra-

tive à l’utilisation d’une spécialité pharmaceutique autorisée

dans une autre indication que celle figurant au résumé des carac-

téristiques du produit (RCP) annexé à l’autorisation de mise

sur le marché (AMM).

Elle concerne spécifiquement des médicaments n’ayant pas (ou

plus) d’AMM, destinés à la prise en charge de maladies rares

ou graves, pour le traitement desquelles aucune spécialité n’est

disponible sur le marché.

L’ATU vise à mettre fin à une pratique non dépourvue d’in-

tentions louables, mais illicite au regard du droit français,

dénommée “usage compassionnel” ou “usage humanitaire”[1].

Il s’agissait généralement pour un laboratoire pharmaceutique

de répondre à la demande de médecins en leur fournissant, en

dehors de la situation d’essai clinique, un produit ne faisant pas

l’objet d’une autorisation de commercialisation, produit que

ces médecins délivreraient ensuite à des patients [2].

L’ATU a pour but de remplacer cette pratique souvent mise en

place dans des conditions aléatoires, en donnant un cadre régle-

mentaire à l’accès d’un nombre limité de patients déterminés

à une ressource thérapeutique présentant un caractère excep-

tionnel sans alternative disponible sur le marché. Le cadre orga-

nise les conditions d’utilisation du produit, la protection

des malades concernés, mais également, de façon latérale, le

recueil des informations susceptibles d’être tirées de cet usage,

notamment du point de vue de la tolérance.

L’ATU s’inscrit dans l’une ou l’autre des deux situations suivantes :

Celle d’un médicament ayant fait l’objet d’essais thérapeu-

tiques, en vue d’une demande d’AMM, permettant de présu-

mer fortement de son efficacité, de sa bonne tolérance.

Le titulaire des droits d’exploitation (ou son mandataire) adresse

à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

(AFSSaPS) une demande d’ATU, assortie d’un engagement

concernant la prochaine demande d’AMM.

L’autorisation peut être subordonnée par l’Agence à la mise en

place d’un protocole d’utilisation thérapeutique et d’un recueil

d’informations établis par le titulaire des droits d’exploitation.

Parmi les renseignements fournis à l’appui de la demande

d’ATU figure le texte provisoire du RCP concerné.

Cette situation est usuellement dénommée “ATU de cohorte”.

Celle d’un médicament prescrit à des malades nommément

désignés et sous la responsabilité d’un médecin traitant, dès lors

que l’efficacité et la bonne tolérance du produit sont présumées

en l’état des connaissances scientifiques et qu’il est susceptible

de présenter un bénéfice pour la santé du patient concerné.

La demande du prescripteur est adressée à l’AFSSaPS par le

pharmacien gérant la pharmacie d’un établissement de santé.

La demande comporte le nom ou le code du médicament, sa

forme pharmaceutique et son dosage, la justification de la pres-

cription, ses modalités, et l’engagement du prescripteur à infor-

mer le patient sur le médicament et la portée de l’autorisation

dont celui-ci fait l’objet.

PHARMACOVIGILANCE

Autorisation temporaire d’utilisation

Comment s’exerce la pharmacovigilance

J.P. Demarez*, O. Boudignat**, V. Lamarque**, A. Sainte-Croix Le Baleur**

* Tirés à part J.P. Demarez, cabinet Laurent Houdart, 75004 Paris.

** Travail réalisé dans le cadre du Groupe pharmacovigilance du SNIP.

[1] L’éventuelle attitude compassionnelle peut s’inscrire :

– dans une situation d’essai clinique pour un produit titulaire d’une AMM pour

une autre indication que celle de l’AMM,

– pour un produit non titulaire d’une AMM, soit dans la situation d’essai

clinique, soit dans l’une de celles organisées par l’ATU.

[2] Selon l’article 21 du Code de déontologie médicale, “il est interdit aux méde-

cins de délivrer des médicaments non autorisés”.

La Lettre du Pharmacologue - Volume 16 - n° 1 - janvier-février 2002

17

PHARMACOVIGILANCE

Cette situation est usuellement dénommée “ATU nominative”.

Le passage d’une ATU nominative à une ATU de cohorte est

une éventualité, qui n’est jamais implicite.

Le décret 98-578 du 9 juillet 1998 organise les conditions régle-

mentaires des autorisations d’importation et des autorisations

temporaires d’utilisation de médicaments à usage humain, les

produits concernés étant susceptibles d’être importés.

Le décret 95-278 du 13 mars 1995 (article R 5144-3 CSP) dis-

pose que “la pharmacovigilance s’exerce... pour les médicaments

mentionnés à l’article L. 5121-12 (faisant l’objet d’une ATU)

après la délivrance de l’autorisation temporaire d’utilisation”.

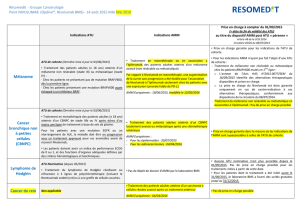

ATU NOMINATIVE ET PHARMACOVIGILANCE EXERCÉE

PAR LES FIRMES

Situations rencontrées

La demande peut affecter :

Un produit en développement ne faisant pas encore l’objet

d’une AMM.

Un produit non encore enregistré en France, mais éventuel-

lement enregistré dans un autre pays (notamment un État de

l’Union européenne).

Il convient de relever à cet égard que, dans le cadre d’une AMM

envisagée en procédure européenne centralisée, l’ATU consti-

tue un cadre particulier du droit administratif français. Quel que

soit le pays vecteur de la demande d’enregistrement, les traite-

ments dispensés dans le cadre de l’ATU ne concernant que des

patients traités en France, les informations relatives à des effets

indésirables présumés doivent être adressés à l’AFSSaPS, et

non aux autorités administratives impliquées dans la démarche

d’enregistrement. Le cadre réglementaire à observer est celui

de la pharmacovigilance française, et non celui de la demande

d’AMM.

Un produit ne faisant plus l’objet d’une AMM en France, ce

qui ne préjuge en rien de sa situation commerciale dans un autre

pays (y compris de l’Union européenne).

Ces situations diffèrent de celle d’une spécialité pourvue d’une

AMM dans une indication donnée pour laquelle un usage thé-

rapeutique serait envisagé dans une autre indication. Dans ce

dernier cas, il appartient au médecin traitant de se déterminer

en fonction des données dont il dispose.

Demande d’ATU

Le médecin intéressé adresse au pharmacien hospitalier qu’il

va charger de sa démarche une demande d’ATU pour tel(s)

ou tel(s) de ses patients. Le pharmacien hospitalier contacte

l’AFSSaPS, qui manifeste son éventuel accord au médecin et

au pharmacien.

La firme pharmaceutique reçoit du pharmacien un bon de com-

mande et la copie du document de l’AFSSaPS l’avisant de la

décision d’accorder l’ATU à la spécialité X sous la responsa-

bilité du docteur Y (identifié également par son adresse

professionnelle) pour une durée de traitement déterminée (dans

la limite maximale d’un an), en vue de la prescription de

ce médicament à un patient identifié de façon indirectement

nominative.

L’ATU comporte un numéro d’enregistrement, l’identification

de la pharmacie concernée (pharmacie hospitalière) et celle de

la firme détentrice du produit. Y figure la mention : “le deman-

deur s’engage à informer le patient, par un formulaire écrit,

de la nature et du statut sans AMM du traitement qu’il va rece-

voir”. Il va de soi que cet engagement ne concerne en rien la

firme. Celle-ci n’a pas à vérifier le respect de l’obligation ou y

voir un préalable à la délivrance du produit. Le demandeur est

le médecin prescripteur, généralement hospitalier,et seul chargé

de l’information du patient destinataire.

Cependant, il apparaît souhaitable que la firme ainsi requise

par l’ATU :

Organise une traçabilité interne couvrant la période comprise

entre la réception de l’ATU et la délivrance du dernier condi-

tionnement en fin de la période fixée pour la validité de l’ATU,

et ce autant de fois qu’il est délivré d’ATU nominatives pour

le produit.

Dispose d’un traitement automatisé des données issues de

l’ATU, données indirectement nominatives pour le(s) patient(s)

impliqué(s), directement nominatives à l’égard du prescripteur

demandeur. Cette banque de données est susceptible de

recueillir notamment, mais pas exclusivement, d’éventuelles

informations relevant de la pharmacovigilance du produit. Le

traitement automatisé est soumis aux dispositions en vigueur

relatives aux fichiers constitués de données relatives à la santé

(avis du comité “théodule”, autorisation de la CNIL, informa-

tion du patient sur son droit d’accès, etc.).

Intègre, dans le cas où des essais cliniques sont conduits avec

le produit parallèlement à son usage thérapeutique dans le cadre

d’une ATU, les événements indésirables signalés par les inves-

tigateurs d’essais cliniques dans une catégorisation distincte

des effets indésirables présumés notifiés par les prescripteurs

utilisant l’ATU. Cela conduirait dans l’idéal à prévoir un code

de saisie différent pour l’une et l’autre de ces deux catégories

de données.

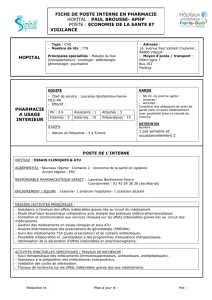

Délivrance du produit sous ATU nominative

Destinataires. Les dispositions relatives à l’ATU, législa-

tives comme réglementaires, n’opposent aucun obstacle aux

conditions de traitement et de suivi thérapeutique d’un patient

dans le cadre d’une ATU nominative. Elles peuvent donc

concerner un patient hospitalisé, un patient suivi en ambula-

toire à partir d’un établissement hospitalier, un malade traité en

exercice libéral.

La dispensation s’effectue à partir d’une pharmacie hospita-

lière. Il est exclu qu’elle s’effectue du laboratoire pharmaceu-

tique directement au médecin prescripteur du patient concerné,

modalité que l’identification indirectement nominative de ce

18

La Lettre du Pharmacologue - Volume 16 - n° 1 - janvier-février 2002

PHARMACOVIGILANCE

dernier ne favorise pas. En effet, le laboratoire pharmaceutique

ne connaît pas, et n’a pas de motif de connaître l’identité des

patients concernés par cette ATU. La traçabilité des unités thé-

rapeutiques délivrées est donc assurée par le truchement de

codes numériques et/ou des initiales du patient.

Information. La réglementation dispose que le produit déli-

vré sous ATU nominative fasse l’objet d’un étiquetage com-

portant :

– la dénomination du produit et/ou son éventuel nom de code,

– le numéro du lot de fabrication,

– la date de péremption.

La prescription par un médecin à un patient d’un produit sous

le régime de l’ATU nominative, si elle comporte une obliga-

tion d‘information relative à ce statut, ne limite pas l’informa-

tion à cette seule mention. La mise à disposition du produit sous

le régime de l’ATU nominative au médecin par la firme oblige

cette dernière à mettre également à disposition les informations

en permettant un bon usage en matière d’efficacité et de sécu-

rité. Ce, même si l’article L. 5121-12 (CSP) limite ces connais-

sances à une présomption[3].

Plusieurs cas de figure sont évoqués :

Il existe un résumé des caractéristiques du produit (RCP)

ancien, dans le cas d’un produit ne disposant plus d’une AMM,

ou actuel, dans le cas d’un produit bénéficiant d’une AMM dans

un autre pays. Il existe parallèlement une notice d’information

des patients répondant aux mêmes particularités. La probabi-

lité d’identité entre l’indication de l’ATU et celle de l’AMM

est grande. Il est à retenir que le plan d’un RCP n’est pas iden-

tique d’un pays à l’autre.

Le laboratoire est confronté, nonobstant l’existence du RCP et

de la notice, à la question de la traduction et/ou de l’actualisa-

tion des documents ci-dessus évoqués, au besoin par une note

technique complémentaire relative, en particulier dans le cas

de la pharmacovigilance, à la tolérance du produit et aux pré-

cautions d’emploi.

Il n’existe pas de RCP. La “présomption d’efficacité et de

sécurité en l’état des connaissances scientifiques” doit être

manifestée par un texte à l’initiative du laboratoire (voire la

fourniture de la bibliographie disponible). Ce texte ne semble

pas nécessiter une validation préalable par l’autorité adminis-

trative compétente ou la Commission d’AMM. Toutefois, en

pratique, il paraît néanmoins utile d’adresser au préalable copie

du texte à l’AFSSaPS, de même qu’il serait utile que

l’AFSSaPS adresse à la firme copie des correspondances adres-

sées par le service compétent au(x) médecin(s) demandeur(s).

À défaut d’une notice destinée au patient (disponible en cas

d’AMM ancienne ou obtenue dans un autre pays), l’informa-

tion relative au médicament à destination de celui-ci étant du

devoir du médecin prescripteur (en retenant le fait qu’il y aura

vraisemblablement plusieurs médecins impliqués dans l’utili-

sation de l’ATU nominative, donc plusieurs patients traités et

plusieurs pharmacies dispensatrices), il est recommandé de

rédiger un document destiné au(x) médecin(s) prescripteur(s)

et adressé en copie au pharmacien dispensateur, en utilisant le

plan standard du RCP :

Ce document constituant une “notice d’information théra-

peutique” contient une information validée “en interne” par

les structures habilitées.

Le document est régulièrement actualisé par l’adjonction de

données substantiellement intéressantes ou significativement

utiles au bon usage.

Les références conduisant à la rédaction et à l’actualisation

de ce document sont identifiées et conservées.

De plus en plus, l’AFSSaPS insère dans la lettre d’octroi d’ATU les

informations dont elle dispose concernant la tolérance du produit.

À noter que la posologie est celle déterminée par le prescrip-

teur dans la demande d’ATU, validée par l’octroi de l’ATU

nominative sous l’autorité du directeur général de l’Agence.

Conditions de délivrance. L’ATU nominative est, par défini-

tion, valide le temps prévu pour la durée du traitement mentionné

à la posologie précisée, le délai maximal étant d’un an et le renou-

vellement possible. Ces indications sont susceptibles de varier, le

traitement pouvant être interrompu et la posologie ajustée.

La fourniture du produit par la firme aux pharmacies-relais peut

s’effectuer selon au moins deux modalités : dotation complète,

ou dotation fractionnée à renouveler.

Le caractère nominatif de l’attribution exclut la rétrocession ou

la récupération pour réutilisation à d’autres fins que le traite-

ment du seul patient identifié.

Il est recommandé :

de tenir un dossier “bilan de fourniture” avec identification

directe ou indirecte des intervenants (prescripteurs-pharmacies-

patients) ;

en fin d’opération, compte tenu du nombre limité de méde-

cins demandeurs que suppose l’ATU nominative, un bilan glo-

bal (nombre de prescripteurs, de patients, d’unités distribuées)

sera effectué ;

la récupération pour destruction des lots distribués, mais par-

tiellement utilisés ou périmés, est à effectuer au niveau de la

pharmacie dispensatrice.

Pharmacovigilance des ATU nominatives

Selon l’article R 5144-3 (CSP), “la pharmacovigilance s’exerce

pour les médicaments mentionnés à l’article L. 5121-12 après

délivrance de l’ATU”. Cette précision n’est pas sans créer des

difficultés d’application et d’interprétation, dans ce cas précis.

[3] “Dès lors que leur efficacité et leur sécurité sont présumées en l’état des

connaissances scientifiques”.

La Lettre du Pharmacologue - Volume 16 - n° 1 - janvier-février 2002

19

PHARMACOVIGILANCE

La situation d’ATU nominative implique un nombre déter-

miné de médecins demandeurs ayant soumis, dans les condi-

tions de l’exercice médical hospitalier ou de ville, un nombre

également déterminé (ou déterminable) de patients à une spé-

cialité délivrée par une firme pharmaceutique dans un volume

également déterminé (ou déterminable) correspondant au

nombre de patients traités.

La pharmacovigilance de la firme peut classiquement orga-

niser le recueil des éventuels effets indésirables présumés

(graves comme non graves), soit selon le mode de la notifica-

tion spontanée, soit selon le mode du recueil systématique. Cette

deuxième modalité peut être mise en place sous la forme d’un

document de suivi destiné à chacun des patients traités, remis

au prescripteur en même temps que les traitements, et retourné

en fin de traitement au service de la pharmacovigilance de la

firme, dûment complété par le prescripteur. En cas de survenue

d’un effet indésirable présumé, le prescripteur peut ainsi conser-

ver trace de l’observation et avertir le service de pharmacovi-

gilance de la firme. La firme et le prescripteur faisant partie

intégrante du système national de pharmacovigilance décrit à

l’article R 5144-5 (CSP), un tel mode de fonctionnement est

réglementairement conforme, qu’il fonctionne en notification

spontanée ou en recueil systématisé.

En application de l’article R 5144-19 (CSP), le médecin pres-

cripteur (comme tout médecin ayant constaté un effet indési-

rable grave ou inattendu susceptible d’être dû à un médicament)

doit faire la déclaration des effets indésirables graves ou inat-

tendus qu’il relie au médicament sous ATU nominative au

Centre régional de pharmacovigilance (CRPV) de sa région

d’exercice. Rappelons que l’effet inattendu est un effet indési-

rable non mentionné au RCP du produit, ce qui, en matière de

produit en ATU, ne recouvre pas l’ensemble des cas de figure

possibles.

En application de l’article R 5144-20 (CSP), la firme doit décla-

rer immédiatement au directeur général de l’AFSSaPS les effets

indésirables graves qui lui ont été signalés en rapport avec le

médicament en ATU (déclaration susceptible d’inclure des

observations issues de pays tiers rapportant des effets présu-

més inattendus).

La disposition relative au rapport régulier présentant la syn-

thèse de l’ensemble des effets indésirables déclarés par la firme

ou signalés à la firme étant contingentée, soit à une demande

immédiate du directeur général de l’Agence, soit à des périodes

rythmées par la date de l’AMM, on peut considérer qu’en

matière de médicament en ATU, la disposition souffre d’une

rédaction inappropriée.

Deux idées peuvent être dégagées pour résoudre les difficultés

ainsi constituées :

La firme et l’AFSSaPS pourraient, dès l’octroi de la première

ATU nominative, en prévision des extensions, convenir de l’af-

fectation des déclarations à un CRPV identifié, et définir la date

d’origine et la périodicité des rapports.

L’acceptation par une firme pharmaceutique d’honorer les

ATU nominatives constituant, pour les médecins demandeurs,

un service rendu, il ne serait pas excessif d’attendre en échange,

de la part de ces médecins, une vigilance particulière (dont les

modalités de réalisation pourraient être précisées dans une note

d’information) s’exerçant tant en direction de la firme que du

CRPV identifié, au moyen d’un bordereau duplicable.

L’article 5144-18 (CSP) soumet au respect de bonnes

pratiques de pharmacovigilance, définies par arrêté du ministre

de la Santé, les Centres régionaux de pharmacovigilance et les

pharmacovigilances des entreprises. Il serait utile, lors d’une

future rédaction de ces bonnes pratiques, de standardiser la

situation des médicaments en ATU et ses conséquences en

termes de pharmacovigilance.

Notons que l’AFSSaPS peut :

adresser aux médecins demandeurs une injonction d’orga-

niser “un suivi du patient et un recueil prospectif des informa-

tions portant notamment sur la tolérance de ce traitement (sous

ATU)”,précisant que l’Unité ATU ou un CRPV est destinataire

de ces informations au terme du traitement et en cas de renou-

vellement de l’ATU ;

préciser aux médecins demandeurs leur devoir général de

vigilance et ses modalités de réalisation, la procédure étant des-

tinée à permettre le recueil des manifestations cliniquement ou

biologiquement signifiantes ;

adresser au laboratoire pharmaceutique des rappels concer-

nant le contenu de l’information délivrée par celui-ci aux méde-

cins demandeurs en matière de recueil d’effets indésirables.

Recommandations pour la pratique :

Concernant les notifications. S’il paraît intéressant d’orga-

niser un système destiné à recueillir l’ensemble des effets indé-

sirables graves, comme non graves, observés, selon la mise à

disposition incitative des prescripteurs de fiches de notifica-

tions, les dispositions réglementaires sont respectées dès lors

que les notifications spontanées sont prises en compte par la

pharmacovigilance de la firme.

Peuvent être saisis, au minimum, les effets notifiés présumés

liés, les effets graves étant déclarés dans un délai maximum de

15 jours à l’administration compétente.

Dans le cas où le produit ferait l’objet d’un développement cli-

nique en France, ces événements ainsi notifiés peuvent prendre

le caractère de “fait nouveau” soumis à déclaration.

Le caractère “inattendu” sera apprécié au regard de la “notice

d’information thérapeutique évoquée en II.3.2”.

Concernant les rapports périodiques. En France, des rapports

périodiques (semestriels, annuels) peuvent être organisés à par-

tir de la date de délivrance de la première ATU nominative. La

situation est à évaluer selon que la firme projette ou ne projette

pas de conduire le produit faisant l’objet d’une ATU nominative

vers une AMM (quelle que soit l’indication revendiquée).

20

La Lettre du Pharmacologue - Volume 16 - n° 1 - janvier-février 2002

PHARMACOVIGILANCE

Du point de vue international, deux situations sont possibles :

Le produit ne fait l’objet d’aucune AMM. Il peut être choisi,

à partir de la date de première ATU nominative, d’effectuer des

rapports réguliers, éventuellement semestriels, le temps de

l’existence d’ATU nominatives valides.

Le produit fait l’objet d’une AMM dans d’autres États. Les

rapports concernant l’utilisation thérapeutique sur le territoire

français, dans le cadre de l’ATU nominative, trouvent égale-

ment place dans les PSUR réglementairement prévus par les

procédures internationales.

ATU DE COHORTE ET PHARMACOVIGILANCE EXERCÉE

PAR LES FIRMES

Situations rencontrées

La demande peut affecter :

– Un produit en développement, non encore autorisé.

– Un produit non encore enregistré en France, mais éventuel-

lement enregistré dans un autre pays.

– Un produit ne faisant plus l’objet d’une AMM en France, mais

susceptible d’être encore exploité dans un autre pays. Cette

deuxième hypothèse nécessite le rappel de l’énoncé de l’article

L. 5 121-a disposant que l’octroi d’une ATU dite “de cohorte”

est prononcé dans le cas “de maladies graves ou rares lorsqu’il

n’existe pas de traitement approprié (et) que l’efficacité et la

sécurité de ces médicaments sont fortement présumées, au vu

des résultats d’essais thérapeutiques auxquels il a été procédé

en vue d’une demande d’AMM, que cette demande a été dépo-

sée, ou que le demandeur s’engage à la déposer dans un délai

déterminé”.

Une demande d’ATU de cohorte, pour un produit ne faisant

plus l’objet d’une AMM, ne répond à la disposition légale

que si le demandeur envisage une nouvelle AMM à terme dans

l’indication évoquée.

Demande d’ATU de cohorte

Si, stricto sensu, elle émane de la firme, elle peut également,

dans le cas de transformation d’une ATU nominative en ATU

de cohorte, procéder d’une incitation de l’Agence ou de noto-

riétés médicales.

Elle comporte le dépôt d’un dossier par le “titulaire des droits

d’exploitation”.

La cohorte constituée pourra évoluer parallèlement à des essais

cliniques, certains investigateurs participant à ces essais pou-

vant participer à la cohorte. Elle s’adresse à des médecins non

nécessairement encore tous identifiés, au moment de la

demande pour des patients identifiables en cours de cohorte.

L’ATU sera valable un an (éventuellement renouvelable),

accompagnée des annexes également prévues pour l’AMM

(RCP, étiquetage, notice). Notons, du fait d’essais cliniques,

l’existence d’une brochure pour les investigateurs.

L’utilisation s’effectue généralement dans le cadre d’un proto-

cole d’utilisation thérapeutique défini consensuellement par la

firme et l’AFSSaPS, à la demande de cette dernière, compor-

tant notamment les modalités de recueil des informations

relatives aux patients traités, à l’utilisation effective du produit,

aux effets indésirables observés (en particulier graves et

inattendus) impliquant de facto le service de pharmacovigilance

de la firme. La cohorte ainsi mise en place n’est pas un essai

clinique, et le médecin prescripteur n’est pas un investigateur

lorsqu’il intervient dans le cadre de l’ATU de cohorte.

Rien ne s’oppose à ce que les fichiers de suivi de cette cohorte

s’intègrent dans le fichier pharmacovigilance de la firme, en

matière d’obligation de déclaration à la CNIL (conformément

aux dispositions de la loi informatique et libertés – loi 78-17

du 6 janvier 1978 – et de son amendement relatif aux données

de santé – loi 94-548 du 1er juillet 1994). Les fichiers consti-

tués pour permettre une gestion particulière d’une cohorte résul-

tant d’une ATU (fichier de prescripteurs associé au fichier de

patients traités) peuvent également, du point de vue des obli-

gations légales, être individualisés et soumis à chaque création,

aux dispositions de la loi relative au traitement automatisé des

données de santé (avis du comité consultatif pour le traitement

automatisé des données de santé, autorisation de la CNIL). Ces

fichiers ne peuvent faire l’objet d’une procédure simplifiée.

Rappelons que les résultats du suivi issus du protocole d’utili-

sation thérapeutique devront être joints au dossier de demande

d’AMM ou de renouvellement de l’ATU.

Bien que, contrairement aux dispositions relatives à l’ATU

nominative, celles relatives à l’ATU de cohorte ne fassent pas

mention de “responsabilité du médecin”, l’obligation relative

à l’information du patient sur la nature et le statut sans AMM

du traitement est identique. Les règles de responsabilités (de la

firme demanderesse, du médecin prescripteur) mériteraient

d’être mieux précisées. Elles ne sont, par définition, pas celles

de l’essai clinique. La mise en place systématique, par la firme,

d’un protocole d’utilisation thérapeutique a le mérite de

clarifier certains aspects sous la condition d’être validée par

l’AFSSaPS.

Délivrance du produit sous ATU de cohorte

Destinataires. À la différence d’une cohorte d’épidémiologie

où les médecins intervenants sont recrutés au préalable par la

firme organisatrice, il semble ici possible que des médecins

intéressés par le traitements sous ATU puissent solliciter le labo-

ratoire pharmaceutique pour rejoindre l’ATU de cohorte.

Le produit peut, cependant, faire l’objet d’une restriction de

prescription, ainsi que de modalités particulières de dispensa-

tion pharmaceutique. Il n’est pas sans intérêt de se demander

quelle est la cohorte constituée : cohorte de médecins habilités

à utiliser le produit sous ATU, cohorte de pharmaciens desti-

nés à le dispenser sur prescription conforme, cohorte de patients

traités, voire les trois cohortes en même temps ?

Modalités pratiques de l’ATU de cohorte. Si le protocole

d’utilisation thérapeutique et de recueil d’information peut être

la condition, mise par l’Agence, à l’octroi de l’ATU de cohorte

6

6

1

/

6

100%