MARCHANDISATION DU SOCIAL

1

COLLOQUE INTERNATIONL : L’ETAT ET LA PROTECTION SOCIALE

Ahcène AMAROUCHE,

Maître de Conférences – ENSSEA.

Les changements de paradigmes de l’économie libérale et la marchandisation du social.

Sommaire

Introduction. ............................................................................................................................................ 3

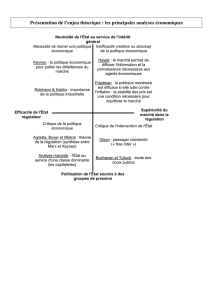

I.- De la théorie aux faits, un changement de paradigmes idéologiquement efficace. ............................ 4

1. - Le culte de la liberté individuelle et ses limites morales chez les économistes du courant

libéral classique. ................................................................................................................................. 5

2. - L’apport théorique de Keynes au libéralisme moral classique. ................................................ 6

3. - Le culte de la liberté individuelle revu et corrigé par Friedrich Von Hayek. ........................... 9

II. - Les marchés à l’assaut du pouvoir : la marchandisation du social à l’œuvre. .............................. 11

1. - Individu versus être social : le tout est plus que la somme des parties. .................................. 12

2. - La marchandisation du social, vrais problèmes et fausses solutions. .................................... 13

Conclusion. ............................................................................................................................................ 18

Bibliographie. ........................................................................................................................................ 19

2

Résumé.

L’expression « économie libérale » employée dans le titre de cette contribution est

délibérément choisie pour son ambiguïté, voire son ambivalence : le terme libéral ressortit au

mode de représentation (idéologie) d’une réalité tandis que le terme économie renvoie à cette

réalité même.

L’ambiguïté est dans l’emploi du qualificatif « libéral » pour décrire une réalité censée

n’obéir qu’à ses propres lois. L’ambivalence réside dans le fait que si les réalités forgent les

idéologies, les idéologies n’en rétroagissent pas moins sur les réalités au point d’en modifier

le cours – voire les lois. L’histoire du libéralisme est pleine d’enseignements sur cette double

relation entre économie et idéologie. Elle se lit dans les changements de paradigmes qui,

depuis Adam Smith, ont, par touches successives, mené à la prédominance de la pensée

néolibérale sur celle du libéralisme classique.

Après avoir retracé à grands traits cette histoire ambiguë au travers des changements

successifs des paradigmes de l’économie théorique (section I), nous nous attacherons à

présenter quelques traits de la situation présente, caractérisée par l’intrusion des paradigmes

du néolibéralisme en tant qu’idéologie dans le corpus théorique de l’économie pour fonder ce

qu’on appellera ici la marchandisation du social (section II). Par marchandisation du social

on entendra la conversion d’activités humaines à caractère immédiatement collectif (ou

global) en autant de champs de production de marchandises avec ce que cela comporte de

prévalence de l’individu sur l’être social de l’homme. Ce qui est visé dans cette démarche

théorico-idéologique, c’est la remise en cause du caractère social de ces activités et de leur

produit (biens publics, services collectifs et prestations sociales) en tant qu’ils ressortissent à

l’être social de l’homme. C’est aussi la remise en cause de l’Etat en tant qu’être collectif dans

lequel se reconnaissent les individus comme faisant partie d’un tout qui transcende leur

personne.

Nous conclurons en montrant l’inanité d’une telle conception du social au regard des

problèmes globaux auxquels est d’ores et déjà confrontée l’humanité, conception

« savamment rationalisée et déréalisée » (Bourdieu, 1998) pour servir de représentation

scientifique (censée donc être vraie pour tout un chacun) aux changements économiques en

cours associés à la mondialisation rampante.

3

Introduction.

La science économique a un bien étrange complexe : née de la philosophie morale qui

avait préparé le changement de l’ordre social et politique dans l’Europe des 17-18e siècles,

elle n’a de cesse de renier ses origines en cherchant constamment à prendre ses distances avec

les sciences morales et politiques. C’est peut-être la faute d’Adam Smith qui, après avoir

enseigné la théorie des sentiments moraux, en est venu à jeter les bases d’une science qui

traite des actions humaines d’où l’homme concret est exclu, où le diptyque finalité/éthique

est supplanté par le diptyque causes/effets.

Aussi a-t-elle de fortes réticences à conceptualiser certaines situations proprement

humaines où se mêlent l’objet et le sujet et à employer les termes qui rendent compte tout en

contrastes de leur réalité : richesse-pauvreté, conflits-solidarités, égalité-discrimination,

équité-injustice etc. bref, des termes qui renvoient à la matrice mouvante des rapports sociaux

et donc aussi à leur historicité (celle-ci s’entendant également ici dans le sens d’une diversité

de situations à un moment donné du temps chronologique). De même sont bannis les termes

qui suggèrent trop explicitement la dimension politique des actions de l’homme – c’est-à-dire

les choix qu’il est amené à faire envers ou contre ses congénères dans le rapport conflictuel ou

solidaire qui le lie à eux à l’intérieur de la Cité (et hors de la Cité maintenant que la Terre

entière est devenue un espace unifié où joueraient à plein les lois du marché).

Pourtant, la science économique ou l’Economique (on récuse à présent l’expression

classique d’Economie politique pour sa proximité originelle avec les sciences morales et

politiques qu’elle évoque en renvoyant à la Cité) est définie comme la science des choix ;

choix qui n’ont plus guère de dimension sociale (donc politique) – non plus que sociétale,

donc morale – mais seulement une dimension psychologique (encore que la psychologie aussi

en soit réduite à une sorte de rationalisation pavlovienne des comportements humains) : il

s’agit pour l’individu de prendre option pour des biens qui lui procurent le plus grand nombre

d’utilités pour un même quantum de peines, le tout sous contrainte de revenus (dont on ne sait

comment ils se forment), et dans un état donné des prix (dont on suppose qu’ils résultent de la

seule confrontation de l’offre et de la demande sur un marché). Mais alors que chez les

successeurs critiques d’Adam Smith (John Stuart Mill et Karl Marx tout spécialement), le

diptyque causes/effets prit l’allure d’un relativisme social-historique, rendu dans la double

détermination de la marchandise par le versant valeur d’échange de celle-ci, chez les

néoclassiques, l’héritage smithien se limita à la conception naturaliste-utilitariste de la

marchandise rendue dans la même double détermination par son versant valeur d’usage

1

. Une

transfiguration des rapports sociaux d’homme à homme en rapports économiques d’objet à

objet acheva de dégager la science économique de ses attaches morales quand ces objets n’ont

plus eu qu’incidemment, dans le nouveau corpus théorique, le statut de produit du travail

humain et que le travail lui-même partagea avec le capital le statut de facteur de production. Il

s’ensuivit un premier changement de paradigmes (qui s’est traduit par l’abandon du concept

1

Le concept de marchandise n’a pas livré tous ses secrets depuis Adam Smith. Si nombreux sont les économistes à admettre,

à sa suite, qu’il est l’unité de la valeur d’usage et de la valeur d’échange, ils ne se représentent pas tous le contenu

contradictoire de cette unité, de laquelle découlent les limites de la prétention des économistes néoclassiques à faire de

l’économie une science autonome des sciences morales et politiques. Pour aller au plus court, et sans entrer ici dans des

considérations d’ordre épistémologique relatives au statut théorique de l’économie, nous dirons que la valeur d’usage est

l’expression subjectivée des rapports homme-nature en ce sens que l’homme, en s’appropriant la nature, dote sa relation à

cette dernière d’une dimension proprement humaine ; tandis que la valeur d’échange est l’expression objectivée des rapports

homme-homme en ce sens que la relation de l’homme à autrui est médiatisée par les objets en sorte que dans l’échange, les

acteurs s’effacent pour ne rien laisser paraître de leur humanité. La science économique est donc fondée sur un double

malentendu.

4

même de marchandise au profit de celui de bien) dont la fonction idéologique a été de

ramener le complexe des déterminations sociales à contenu immédiatement collectif à une

juxtaposition de simples rapports interindividuels où l’intérêt personnel tient lieu de mobile

ultime des actions humaines et de catégorie analytique exclusive, tandis que le marché devient

le mode d’être et le lieu d’expression des rapports économiques, réduits en conséquence aux

seuls rapports d’échange bien contre bien. Cependant, si l’on peut imputer aux fondateurs de

la théorie néoclassique pareil changement de paradigmes en économie, c’est très

progressivement, et à la faveur d’un contexte sociohistorique et politico-idéologique

particulier que la nouvelle économie fut élevée au rang de science totale et que ses adeptes

cherchèrent des applications de ses paradigmes fondamentaux dans les domaines relevant

jadis de la philosophie et des sciences morales et politiques.

La présente contribution est consacrée à l’exposé succinct des changements successifs de

paradigmes de l’économie libérale (section I) pour ensuite montrer comment l’idéologie du

tout marché est montée « à l’assaut du pouvoir » (Yergin et Stanislaw, 2000) en transformant

progressivement les biens publics, les services collectifs et les prestations sociales

2

en biens,

services et prestations à caractère marchand – ce que nous appellerons la marchandisation du

social (section II). Nous conclurons par l’évocation des prémices de la crise de la théorie

néolibérale qui se profile derrière celle de l’économie mondiale financiarisée et derrière celle

de l’Etat néolibéral, confronté à cette crise en même temps qu’il est fortement sollicité par

l’aggravation des problèmes globaux qui se posent à l’humanité dans son ensemble.

I.- De la théorie aux faits, un changement de paradigmes idéologiquement efficace.

Comme indiqué en introduction, on peut faire remonter l’origine des paradigmes à la base

de la théorie économique libérale contemporaine à Adam Smith. Mais c’est à des auteurs

antérieurs qu’on doit la philosophie générale qui l’imprègne de part en part : celle de

l’égoïsme rationnel que Thomas Hobbes avait inaugurée et de l’utilitarisme que Jérémie

Bentham avait vulgarisée dès la fin du 18e siècle. C’est Bentham en effet qui réduisit toute la

philosophie à une affaire d’individus qui cherchent à augmenter leurs plaisirs et à diminuer

leurs peines. Cette conception philosophique, qui contient en germe l’idée d’une société

comme somme d’individus, fournira à la théorie néoclassique, par-delà Adam Smith, ses

principaux paradigmes qu’on peut résumer comme suit :

- primat de l’individu sur la société et des actions individuelles sur les actions

collectives ;

- caractère intentionnel des actions individuelles (les individus poursuivent

consciemment certaines fins) ;

- caractère rationnel de ces actions : les individus procèdent à l’évaluation

chiffrée des satisfactions et des peines selon la logique mathématique (Walras, 1909,

p.2)

3

.

Il en a résulté le rejet des concepts à contenu immédiatement collectif (on ne peut pas

prêter des intentions et une rationalité à des entités – nation, classe, Etat etc.) qui transcendent

2

Par commodité, et pour les distinguer des services collectifs, on entendra par prestations sociales les prestations mobilisant

la solidarité des personnes à travers les institutions.

3

Dans l’article cité ici, l’un des tout derniers travaux de l’auteur, Léon Walras parle au sujet de l’Economique, d’une science

psychico-mathématique en ce qu’elle traite de faits intimes (psychiques), par opposition aux sciences dites physico-

mathématiques qui traitent de faits extérieurs à l’homme.

5

le concept d’individu. De même, les notions de morale et d’éthique devinrent étrangères à

l’économie non seulement parce qu’elles sortaient du cadre conceptuel de l’égoïsme rationnel

que Hobbes avait déjà mis au cœur de son explication des conduites humaines, mais aussi, et

plus fondamentalement, parce qu’en ramenant l’individu à son être social, elles

réintroduiraient dans la problématique théorique de l’économie les questions que la

philosophie utilitariste avait précisément cherché à évacuer : celles de justice, d’équité, de

responsabilité sociale etc. pour ne rien dire de l’altruisme, de la sollicitude, de la solidarité, de

l’abnégation etc. – ou de leurs contraires – qui participent tout autant à la formation de la

matrice mouvante des rapports sociaux. Dans la mesure où ces rapports furent réduits à des

rapports interindividuels, la seule valeur morale admise par les nouveaux économistes est que

la liberté des uns s’arrête là où commence la liberté des autres – aphorisme connu de longue

date mais suffisamment ambigu pour les libérer de toute référence à l’éthique et à la morale.

C’est Friedrich Von Hayek, théoricien et chantre du nouveau courant de pensée en économie,

qui formula avec le plus de netteté la morale à la base de la nouvelle théorie économique en

écrivant que nos décisions n’ont de valeur morale « que dans la mesure où nous sommes

responsables de nos intérêts et libres de les sacrifier » (Hayek, 1944, p. 152). Cependant, ce

résultat ne fut pas atteint avant que ne se trouvèrent réunies les conditions sociohistoriques et

politico-idéologiques de la prédominance du néolibéralisme ; ce que nous allons essayer de

relater succinctement en cherchant à resituer dans leur contexte les changements de

paradigmes en économie.

1. - Le culte de la liberté individuelle et ses limites morales chez les économistes

du courant libéral classique

4

.

Ainsi qu’il a déjà été dit, Adam Smith est considéré par tous les économistes, toutes

générations et courants de pensée confondus, comme le père du libéralisme économique. La

formule par laquelle il résumait sa doctrine – Laissez faire, laissez passer – trouva chez les

économistes libéraux de deuxième et troisième générations un écho particulièrement fort en

dépit des mises en garde morales d’un John Stuart Mill qui s’élevait contre la perspective d’un

monde où « la vie de tout un sexe est employée à courir après les dollars, et la vie de l'autre à

élever des chasseurs de dollars». La métaphore de la main invisible du marché, due également

à Adam Smith, fut traduite par eux en une loi fondamentale de l’économie – celle de la

concurrence pure et parfaite – pour donner naissance à un édifice théorique des plus abstraits

où il était supposé un pouvoir trop atomisé des agents pour avoir quelque influence sur le

fonctionnement des marchés. Le culte de la liberté individuelle qu’ils se forgèrent sur cette

base ne pouvait que susciter chez eux une profonde méfiance à l'égard de l’Etat en tant

qu’agent économique et plus encore en tant qu’agent assurant la médiation sociale entre

acteurs. C’est pourtant Adam Smith lui-même qui, énonçant les devoirs du souverain ou de la

République qui justifiaient que l’Etat disposât des revenus de l’impôt, mit à leur charge la

construction et l’entretien d’ouvrages et d’établissements publics « dont une grande société

retire d’immenses avantages, mais qui sont néanmoins de nature à ne pouvoir être entrepris ou

entretenus par un ou par quelques particuliers, attendu que pour ceux-ci, le profit ne saurait

jamais leur en rembourser la dépense » (Smith, 1976, p. 370).

Pour leur part, et quoiqu’ils aient été à l’origine de la nouvelle orientation de l’économie

théorique en la faisant entièrement reposer sur le principe de l’individualisme

4

Pour la commodité de l’exposé, nous désignerons (à la suite de Keynes) par courant libéral classique l’ensemble des auteurs

libéraux depuis Adam Smith jusqu’à Alfred Marshall en y ajoutant Keynes lui-même pour l’opposer au courant néolibéral

représenté par Friedrich Von Hayek et Milton Friedman notamment.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

1

/

20

100%