sans conteste les parents « victimes d`un environnement social

1

Atelier 1 :

Travailler avec les familles dites «

Travailler avec les familles dites «Travailler avec les familles dites «

Travailler avec les familles dites «

défaillantes

défaillantesdéfaillantes

défaillantes

», de la défiance à l’alliance en conjurant les

», de la défiance à l’alliance en conjurant les », de la défiance à l’alliance en conjurant les

», de la défiance à l’alliance en conjurant les

malentendus

malentendusmalentendus

malentendus

Animatrice

Marylène KITA-DEBUIRE, assistante sociale

Avant-propos

J’appartiens à une génération

charnière

pour laquelle il est établi que l’école a eu pour

mission d’apporter un enseignement de base à tous les enfants, sans trop compter sur la

participation des parents. A l’inverse, aujourd’hui, même si la frontière entre le monde de

l’école et le milieu de vie de l’élève reste relativement étanche, l’école s ‘est davantage

ouverte aux parents et, désormais, attend que ceux-ci contribuent à l’éducation scolaire de

leurs enfants. Cette attente parfois démesurée à propos du rôle complémentaire des

parents repose sur l’hypothèse que les parents ont la disponibilité nécessaire et, surtout,

que tous les parents sont aptes à comprendre le bien fondé des programmes. Cette attente

peut nous sembler paradoxale de la part de membres d’une institution qui reste plutôt

suspicieuse envers les parents qui sont parfois définis comme des

parents défaillants

parents défaillantsparents défaillants

parents défaillants

. En

effet, encore trop souvent, lorsqu’un élève pose problème ou est en difficulté, l’institution

scolaire se pose peu de questions sur elle-même et son premier réflexe est de s’interroger

sur la responsabilité des parents ; surveillent-ils les devoirs ? sont-ils assez concernés par

la scolarité de leur enfant ? D’où les sempiternels reproches de laxisme qui pèsent sur la

plupart des parents confrontés aux difficultés scolaires de leurs enfants, même si ce sont

sans conteste les parents «

victimes d’un environnement social insécurisant rendant leur

position de parent tout simplement intenable »

1

qui sont le plus suspectés de désintérêt

massif pour la scolarité de leur enfant. Du côté des parents il n’est pas rare non plus de

constater qu’ils intériorisent ou expriment une vision réductrice du travail et de l’attitude

des enseignants.

1

BOUCHEREAU Xavier, »Assistance éducative :risque d’un ethnocentrisme de classe »ASH octobre 2003,

numéro 2327

2

M . KITA-DEBUIRE (suite atelier 1)

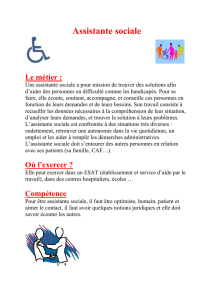

Positionnement de l’assistante sociale scolaire

Dans ce contexte de défiance réciproque, quel rôle l’assistante sociale scolaire

pourra-t-elle tenir ?

Avant de tenter tous ensemble de répondre à cette interrogation, il m’a semblé

intéressant de cibler quatre obstacles auxquels l’assistante sociale scolaire doit

habituellement faire face :

- Le premier me semble être l’impossibilité pour une assistante sociale scolaire de

prétendre être dans une totale extériorité

extérioritéextériorité

extériorité. En ce qui concerne le domaine de la

parentalité, l’une des difficultés sera notre implication en tant que parent sur ce sujet

(ou en tant qu’enfant ayant eu l’expérience de la parentalité de ses propres parents).

Et, dans le domaine de la scolarité, d’une façon générale, nous avons tous eu

l’expérience du statut d’élève. Ces expériences personnelles ont laissé des traces et ne

permettent pas que disparaissent nos affects.

- Les représentations

représentationsreprésentations

représentations constituent un second obstacle. En effet, des représentations sous

-tendent nos pratiques. Comme le fait observer Jean-Pierre MINARY,

psychosociologue, familles et professionnels «

ne partagent pas forcément les mêmes

repères culturels à propos de ce qui constitue des ajustements relationnels adaptés

entre parents et enfants »

2

L’assistante sociale scolaire devra donc se distancier de

ses propres représentations en tant que personne ayant ses propres références

culturelles et/ou éducatives, mais devra également se décentrer de ce que l’institution,

à laquelle elle appartient, va véhiculer à propos de l’élève et/ou de ses parents. Sur ce

dernier point, en effet, au cours d’échanges formels et informels avec d’autres

membres de l’institution scolaire, l’assistante sociale scolaire est souvent confrontée à

l’univocité de l’analyse réalisée à propos de parents d’élèves dont sont soulignées les

carences et la probable démission. Enfin, l’assistante sociale scolaire, peut elle aussi

subir les néfastes effets des représentations qu’ont les autres membres de la

communauté scolaire en ce qui concerne son travail et ses domaines de compétence.

2

Jean pierre MINARY, in « interventions sociales auprès des familles en situation de précarité » ouvrage

coordonné par Michel BOUTANQUOI, ed. l’Harmattan

3

- Un troisième défi à relever est ce que je qualifierais de conflit de loyauté.

conflit de loyauté. conflit de loyauté.

conflit de loyauté.

L’appartenance de l’assistante sociale scolaire à son institution la conduit à œuvrer en

cohérence avec celle-ci, et, même si son travail ne relève pas d’injonctions de

l’institution scolaire, il nécessite cependant une prise en compte des attentes et des

objectifs de l’équipe enseignante et éducative. Tout particulièrement dans les conflits

entre école et parents, l’assistante sociale scolaire va s’évertuer à conserver une

certaine neutralité en ne perdant pas de vue l’intérêt de l’élève. Mais, dans le

déroulement de tels conflits, l’assistante sociale scolaire court le risque de sembler

déloyale aux uns et aux autres, car, en reprécisant les règles et objectifs de

l’institution, elle peut apparaître aux parents comme l’alliée de l’institution scolaire.

A l’inverse, lorsqu’elle tente d’éclairer l’institution sur les difficultés particulières de

l’élève, elle peut être perçue comme le défenseur systématique des parents et de

l’élève.

- Le quatrième défi a trait à l’instabilité

l’instabilitél’instabilité

l’instabilité des analyses

des analyses des analyses

des analyses mais est dû également à certains

paradoxes

paradoxesparadoxes

paradoxes. Le caractère interactif du travail de l’assistante sociale scolaire avec les

élèves et leurs parents, mais également le cheminement parfois lent avec ses

différents partenaires donne lieu à une instabilité de ses analyses. L’assistante sociale

scolaire, tout en respectant des logiques différentes de la sienne, a tendance à

s’éloigner des discours convenus ou des jugements sans appel. Ce que je qualifie

la

culture du doute

est l’essence même de son métier et cela lui permet de rester une

sorte d’arbitre au milieu des dissonances et surtout de ne pas se rigidifier à partir

d’à priori. «

Parler et se taire ; suspendre des doutes et réinjecter de l’incertitude ; agir

et ne pas intervenir.

C’est ce basculement permanent qui caractérise au mieux

l’activité des assistantes sociales scolaires : valoriser l’action, la déployer en référence

à des règles, et s’inscrire discrètement dans le cours des choses. Loin de nous offrir

des solutions miracles pour résoudre les difficultés des élèves, cette analyse donne à

penser un engagement long et tenace pour les prévenir…. »

3

.

Ce patient travail de

fond peut donner l’impression d’une analyse instable aux différents interlocuteurs

qui sont souvent avides de diagnostics rapides.

Quant aux paradoxes, ils ne sont pas

3

Pascale GARNIER, « les assistantes sociales à l’école » PUF 1987

4

rares dans le contexte actuel de l’institution scolaire. Ainsi, la compétence des parents

au plan éducatif est fréquemment remise en cause mais en cas de difficultés liées à

des incivilités par exemple, l’entourage familial est souvent sommé de venir sur le

champ prendre en charge l’enfant récalcitrant, l’école n’assumant plus la prise en

charge en ses murs de certaines punitions pour manquement aux règles établies

(C’est surtout le cas en collège, d’après ma propre expérience.)

CONCLUSION

Bien d’autres difficultés pourraient être pointées, mais notre réflexion aujourd’hui va

consister à réfléchir ensemble pour dégager des pistes. Le positionnement de l’assistante

sociale découle de tous les paramètres évoqués ci dessus, et je crois qu’en dépit du

contexte actuel où l’espace privé est envahi d’injonctions et de normes concernant la

bonne

parentalité

, l’assistante sociale scolaire conserve à l’esprit que

« la souffrance au niveau de

l’identité parentale éprouvée par les parents est en lien avec la sensation d’être perçus de

façon négative par les intervenants sociaux, ce qui entache la relation

parents/professionnels et freine considérablement une éventuelle dynamique de soutien à

la parentalité »

4

. C’est pourquoi il me semble que, pour soutenir les parents comme

premiers éducateurs de leurs enfants, nous devons mettre de côté nos idéaux difficiles à

atteindre, et nous appuyer davantage sur les points forts des parents, en valorisant leurs

compétences. Enfin, pour favoriser encore plus la coordination des deux mondes principaux

de l’élève : sa famille et son milieu scolaire, il faut expliquer aux parents les enjeux et la

culture de l’école. Selon Nicole CATHELINE :

« Les parents doivent être associés à toute

forme de réflexion menée par l’école au sujet de leur enfant. Ce n’est pas en les excluant des

décisions qu’on favorise l’alliance

alliance alliance

alliance thérapeutique »

5

4

EUILLET Séverine, ZAOUCHE-GAUDRON Chantal. « Des parents en quête de parentalité. L’exemple des

parents d’enfants accueillis à l’aide sociale à l’enfance » Societés et jeunesses en difficulté 2008 ,numéro 5

5

CATHELINE Nicole « Psychopathologie de la scolarité » page 25, Edition Masson 2003

5

M. KITA-DEBUIRE, atelier 1

Quelques pistes supplémentaires pour les débats

Quelques pistes supplémentaires pour les débatsQuelques pistes supplémentaires pour les débats

Quelques pistes supplémentaires pour les débats

:

::

:

-Evoquer la théorie développée par Guy AUSLOOS sur la compétence des familles :Guy

AUSLOOS, psychiatre, systémicien a publié en 1996 un ouvrage intitulé « La compétence

des familles », publié (nouvelle édition en 2010 chez Erès), dans lequel il explique que les

familles ont besoin d’être confortées dans leur parentalité, et qu’il faut donc chercher la

compétence des familles plutôt que de s’appesantir sur ce qui ne va pas .En parallèle, on

peut remarquer que le système scolaire français souligne toujours à outrance les

erreurs( cf :l’échelle de notation), et valorise peu les compétences des élèves, malgré

certains courants novateurs qui souhaitent que l’école française s’inspire davantage

d’autres cultures scolaires et en particulier du modèle finlandais par exemple.

- Dans une même approche et sur le même sujet, évoquer l’ouvrage récent (Août 2010) de

Peter GUMBEL, « On achève bien les écoliers ». Ce journaliste anglophone, enseignant à

Sciences Po, évoque la

culture de la négativité

qui règne en France encore aujourd’hui, ce

qu’il trouve extrêmement contre productif et terriblement décalé par rapport à d’autres

cultures scolaires (en particulier dans les pays anglo-saxons).

-Evoquer en référence aux cours du DESU (Diplôme supérieur d’université, bac +4) dont

j’ai bénéficié à l’université PARIS VIII, la pertinence des interventions de Hervé HAMON,

président du tribunal pour enfants à PARIS, qui explique :

« la parentalité passe par

l’acquisition d’un savoir faire, par l’appropriation du sentiment d’être parent et par

l’apprentissage de ses droits et ses devoirs. Aujourd’hui, …, on croit qu’il suffit de rappeler

à ses droits et devoirs ne famille défaillante, quitte à les lui imposer de manière

autoritaire. »

6

6

7

7

1

/

7

100%