sciences - Collections

ACTUEL 8LA PRESSE MONTRÉAL DIMANCHE 9NOVEMBRE 2003

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

.

SCIENCES

MATHIEU PERREAULT

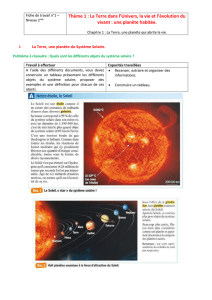

Quand ilsontmislesvoilespour

lesIndes,en 1492,lesmarinsde

Christophe Colombcraignaientd’arri-

ver,passélesAçores,àune zone de

l’océanAtlantiqueo

ùil n’yaurait

pasde vent.Heureusement,celan’est

pasarrivéetilsontdécouvert

l’Amérique.

Cinq sièclesplus tard,c’est autour

d’unautreexplorateur d’arriverdans

une région inconnueetstagnante.

La sonde Voyager1 ,lancée en 1977,

auraitatteintlafrontièredusystème

solaire,làoùtombeleventsolaire.

Cettesemaine danslarevueNature ,

troisarticlesdiscutentcetteétape

importantedel’exploration spatiale.

Curieusement,cedébatentreastro-

nomesaune importancecruciale pour

laquestion duréchauffementde la

Terre.

Le«ventsolaire» n’est pascomme

celuiquifaitmonterlescerfs-volants.

Ils’agitde particulesd’énergie émises

parle Soleil. Ellesn’interagissent

pasavecVoyager1:lasonde ne ralen-

tirapasquand le ventsolairetombera.

Onpeut faireune analogie avecles

ondesradio outéléphoniques,qui

n’interagissentpasaveclesobjets

solidescomme lesvoituresoules

êtresvivants.

Ceventsolaires’éloigne duSoleil

àlavitessede1million de kilomètres

àl’heure. Maisaux confinsde notre

système solaire,il entreencontact

avecd’autresparticulesd’énergie,

quiformentle «ventinterstellaire».

Lesdeux flux de particules,qui

voyagentdansdesdirectionsopposées,

ralentissentsous le choc.Àune certaine

distanceduSoleil,il n’yaplus de

«vent»dansaucune direction :c’est

l’«héliopause».

Lesarticlesde Nature ,ainsiqu’un

autredanslarevueGeophysicalResearch

Letters,supputentlapossibilitéque

Voyager1soitentrée danslazone où

le ventsolaireralentit.Une équipe

de l’UniversitéJohn Hopkins,au

Maryland,pensequeoui. Deux autres

pensentquenon. Unéditorialde

Naturefaitétatdesdeux thèses.

L’héliopauseseraitsituée entre85et

120 unitésastronomiques(une UA

correspond à150millionsde kilo-

mètres)d

uSoleil,etVoyager1setrouve

àprèsde 90UA.

«Leproblème,c’est quel’instru-

mentquim

esureleventsolairene

fonctionne plus»,expliqueWilliam

Liu,le scientifiqueresponsable de

l’environnementspatialàl’Agence

spatiale canadienne,jointpartélé-

phone àCalgary,oùil participe à

une réunion sur lasciencesolaire-

terrestre. «Ilfaut alors fairedesmesures

secondairesavecd’autresappareils,

etvoircommentellessontcompatibles

avecunaffaiblissementduvent

solaire.»

L’équipe de l’UniversitéJohn

Hopkinsautilisédescapteurs de

particulesàbasseénergie,etassure

avoirvérifié avecde vieillesdonnées

de Voyager1(l’instrumentde mesure

duventsolairenefonctionne plus

depuis1980etc’est le seulàavoir

flanché) quelesmesuresde particules

àbasseénergie varienten fonction

de lavitesseduventsolaireavec

une marge d’erreur de seulement20%.

Selon leurs mesures,le ventsolaire

abaisséde1million de kilomètres

àl’heure,à150000 km/h.

Effetde serre

Quand lesvents interstellaireet

solaireserencontrent,le choclibère

d’autresparticules,encoreplus

chargéesd’énergie. Certainesvont

vers l’espace,etnourrissentle vent

interstellaire. D’autresvontvers le

Soleil,etinteragissentavecl’atmo-

sphèredesplanètes.

«Lesparticuleschargéestrèséner-

gétiquesquisontissuesduchocentre

lesvents interstellaireetsolaireconsti-

tuentlessemencesdesnuagesde

pluie sur laTerre,expliqueM.Liu.

Ellesattirentlesmoléculesd’eau,

grâceàleur charge,etjouentunrôle

importantdansle climatterrestre. Si

Voyager1aeffectivementrencontré

lazone oùle ventsolaireralentit,

celasignifie quecesparticulesjouent

unrôle plus grand qu’on pensaitsur

le climat.Etdoncquelerôle de

l’activitéhumaine dansleschange-

mentsclimatiquesest moinsgrand

qu’onpensait.»

Quoi qu’il en soit,Voyager1re-

trouverabientôtunventsolaire

normal:laposition de l’héliopause

varie avecle cycle solaire,etprésente-

ment,laforceduventsolairevaen

augmentant,reculantd’autantl’hélio-

pause. «Quand le Soleil est dansla

phaseactivedeson cycle,son énergie

vasurtout vers lestachessolaires,

quigrossissent,ditM.Liu.Dansla

phasedescendante,lestachessolaires

relâchentleur énergie,augmentant

laforceduventsolaire.»

Voyager1 ,quifile à60 000 km/h,

n’ade l’énergie quepour une quin-

zaine d’années.Elle n’enverra

probablementjamaisd’informations

en provenancedel’espaceinter-

stellaire,quicommencevers 150UA.

Lesdernièresdonnéesseronttrans-

misesvers 2020,environ à140UA.

IlfaudraunautreChristophe Colomb

pour avoirdesnouvellesde la

«dernièrefrontière».

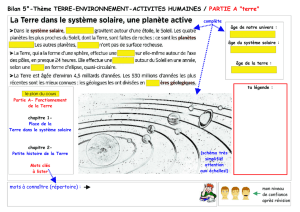

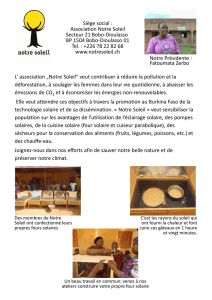

La sonde spatiale Voyager1arriveaubout duvent

solaire. Cequ’elle ytrouverapourraitbien éclairer

le débatsur…l’effetde serre.

PHOTO JET PROPULSION LAB,NASA

L’effetChristophe Colomb

Voyageur 1aquittélaTerreen1977 etsetrouvemaintenantà90UA dusystème solaire.

HÉLIOPAUSE

ONDE DE CHOC INTERNE

ONDE DE CHOC AVANT

VENT

INTERSTELLAIRE

VENT

INTERSTELLAIRE

VENT

SOLAIRE

VOYAGER 1

VOYAGER 2

SOLEIL

TERRE

SATURNE

URANUS

PLUTON

JUPITER

NEPTUNE

Leventinterstellairedévie en partie quand il

rencontreleventsolaire. Celaforme une sphère

irrégulièreautour de notresystème solaire.

Cettesphèreadéjàétéobservée autour d’autres

étoiles.La zone bleupâle est celle oùle ventsolaireperddelavitesse. Quant

auventinterstellaire, il ralentitaupassage de l'onde de chocavant.

Aumilieu,l’héliopause, oùil n’yaplus de ventspatial.

INFOGRAPHIE LA PRESSE /GRAPHIC NEWS /JET PROPULSION LAB,NASA

.

1

/

1

100%