La Suisse, le pays qui a dit non au chômage (Les Echos, 12 mai 2016)

1

LES ECHOS, 12/05/2016

La Suisse, le pays qui a dit non au chômage

Par Derek PERROTTE

Pas de durée légale du travail en Suisse mais un plafond de 45 ou 50 heures selon les métiers. - Photo Mark

Henley/Panos-REA

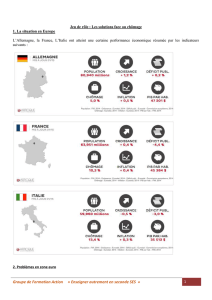

Un taux de chômage de 4,2 %, un budget à l'équilibre et des impôts au plus bas... La Confédération

helvétique a de quoi faire rêver. Une votation anti-immigration pourrait faire voler en éclats son modèle.

Regardez ce classement sur la compétitivité ! Sept ans qu'on est en tête ! Sept ans ! Et celui-là, sur la qualité

de vie ? Pas mal, hein ? » Devant les journalistes français en visite, Marco Taddei, dirigeant de l'Union

patronale suisse (UPS) à Lausanne, enchaîne les « slides » laudateurs. Il joue sur du velours : avec son PIB de

81.300 dollars par tête, son salaire mensuel brut médian de 6.200 francs suisses (5.600 euros), son budget à

l'équilibre et ses impôts bas, la petite Suisse a de quoi bomber le torse. Un chiffre, livré la veille par Boris

Zürcher, chef de la Direction travail au secrétariat d'Etat à l'Economie (Seco), avait déjà convaincu l'assistance

que, en passant la frontière pour ce voyage de presse, elle avait changé de monde : 4,2 % de chômage (au

sens du BIT). Encore moins que les Allemands ou les Norvégiens. La crise n'a pas altéré le plein-emploi dans

un pays dont les 8,2 millions d'habitants semblent avoir dit non au chômage.

Leur secret n'est pas caché à la banque mais dans leur culture : « Le consensus. C'est dans nos gènes : le

fédéralisme politique y pousse », insiste Boris Zürcher, avec une « très forte culture du dialogue social

décentralisé » et un droit confédéral du travail limité à la portion congrue. Réduire le Code du travail, donner

la main aux entreprises, faire confiance aux partenaires sociaux de terrain ? La voie suisse est d'autant plus

intéressante qu'elle fait écho au débat sur la loi travail qui enflamme la France. Tour d'horizon d'un pays

maison-témoin de l'ultra social libéralisme, « quelque part entre les Etats-Unis et l'Allemagne », résume

Bassem Zein, expert du travail à l'Office fédéral de la justice.

Souvent cité en contre-exemple de son homologue français, le Code du travail suisse boxe en poids plume :

pas de SMIC, pas de durée légale du travail (mais un plafond de 45 ou 50 heures selon les métiers), quatre

semaines de congés, une médecine du travail centrée sur les postes pénibles… Le Code helvétique n'existe

même pas formellement - il est réparti entre l'équivalent du Code civil et plusieurs lois - et se borne à définir

de grandes règles d'ordre public (hygiène, sécurité, etc.) et à encadrer certaines formes de travail (détaché,

à domicile, etc.). Cerise sur le gâteau patronal, sauf cas précis (maladie, grossesse, etc.), « le principe est celui

de la liberté de licencier », explique Bassem Zein. Pas d'entretien préalable, pas de motif à avancer, pas

d'indemnités obligatoires - sauf pour les plus de 50 ans présents depuis au moins vingt ans, qui touchent…

deux mois de salaire. Les prud'hommes ? « Un licenciement ne peut pas être annulé et les indemnités sont

plafonnées à six mois. » Miracle du plein-emploi et d'un libéralisme assumé tant il a jusqu'ici rimé avec

prospérité, bien peu s'en plaignent. « Le dialogue social permet de tout tenter avant de toucher à l'emploi et

2

les salariés savent qu'ils retrouveront ailleurs », explique José Corpataux, de l'Union syndicale suisse (USS).

Pour préserver l'emploi, les entreprises et branches suisses n'ont ainsi pas hésité à s'entendre en interne sur

des modulations des salaires et des horaires dès le début de la crise, quand la France a mis plus de trois ans

à bâtir un outil législatif pour leurs concurrentes hexagonales.

Si le Code du travail est si léger, c'est que tout se joue ainsi un ou deux échelons plus bas, via des conventions

collectives du travail (CCT) de branche ou d'entreprise. Elles sont en pleine dynamique suite au « deal » du

début des années 2000 : « On a accepté la libre circulation en Suisse des travailleurs européens en échange

d'un fort dialogue social pour préserver l'emploi et éviter du dumping social », explique l'USS. Le patronat a

joué le jeu et le nombre de salariés couverts par une CCT (on en compte 600) est passé de 30 à 50 % depuis.

La plupart octroient notamment une cinquième semaine de congés et fixent des indemnités de licenciement.

Elles définissent aussi la durée du travail, en moyenne de 42 heures. « Notre syndicalisme, inspiré de

l'allemand, est réunifié et réformiste. On est là pour concrétiser le partenariat social via les CCT. On préfère

toujours négocier un bon accord que tout attendre de l'Etat », insiste Luca Cirigliano, secrétaire central de

l'USS. « La Suisse déteste les mesures qui tombent d'en haut. C'est vu comme une étatisation de l'économie

dont personne ne veut. Alors on s'assoit, on parle, on s'engueule, puis on trouve un consensus », abonde

l'union patronale. Et quand on leur parle rapport de force et arrêt du travail, les syndicalistes font la moue :

« On ne marche pas comme ça. La grève ne sert à rien, on l'a compris depuis longtemps. » Pas des mots en

l'air : la plupart des CCT contiennent des clauses relatives au maintien de « la paix au travail » et la dernière

grève nationale remonte à… 1918. Trop dociles, les syndicats ? « Ils s'appuient plutôt sur l'arme de la

démocratie directe », confie le Seco, via les votations, ces référendums d'initiative populaire qui rythment la

vie de la confédération. C'est ainsi, par exemple, qu'ils ont obtenu des mesures contre les parachutes dorés.

Et même un « non » du peuple peut les aider : « On a obtenu en 2014 une votation sur un salaire minimal à

4.000 francs suisses [pas si élevé que cela car la vie y est très chère, NDLR]. Le "non" a gagné, mais le débat

a porté et de plus en plus de CCT se dotent de salaires minimaux », explique l'USS.

L'autre pilier du système suisse, au coeur du tissu de PME qui fait son succès, a aussi de quoi en rabattre à la

France : pendant que l'Hexagone désespère de dépasser les 400.000 apprentis, « deux jeunes sur trois

choisissent la formation professionnelle après la scolarité obligatoire », indique Sarah Daepp, responsable

projet au secrétariat d'Etat à la Formation. Le système, très modulable, offre des cursus de deux à quatre ans

et des passerelles vers l'université. Clef du succès : « Une culture du consensus total entre écoles et

entreprises pour coller aux besoins du marché du travail. » Précisément ce qui fait défaut en France, où les

régions et l'Education nationale pèsent de tout leur poids dans le dispositif. A son siège près de Lausanne,

Bobst, un leader mondial du secteur de l'emballage, compte « 200 apprentis sur 1.500 salariés ; ils restent

quatre ans, puis environ un tiers seront embauchés ». « En France, un apprenti est parfois vu comme une

charge. Chez nous, c'est un investissement », y explique-t-on.

L'assurance-chômage est la dernière brique centrale du modèle. Autre vertu du plein-emploi, elle est à

l'équilibre financier malgré des cotisations basses (2,2 % du salaire, 1,1 % l'employeur, 1,1 % employé) et des

allocations encore plus élevées qu'en France (de 70 à 80 % du salaire brut selon la situation familiale). La

durée d'allocation varie de un à deux ans. Mais ces droits impliquent de stricts devoirs : il faut apporter tous

les mois des preuves de sa recherche et le chômeur doit accepter les offres adaptées à son profil dans un

rayon de deux heures de route. A défaut, il s'expose à des baisses d'allocations. « Cela reste rare. Ce n'est pas

la mentalité suisse de profiter du système », tempère le secrétariat à l'Economie. Ici, point de négociations

interminables sur l'évolution des cotisations : l'Etat et les partenaires sociaux ont bâti un dispositif où elles

baissent ou augmentent automatiquement, selon le taux de chômage. Dernière en date, la hausse de 2011

a permis de financer la forte hausse du chômage partiel avec la crise… et de préserver des emplois, encore

et toujours.

Préférence nationale

Problème : deux gros grains de sable viennent troubler cette belle horlogerie. Le premier est venu des urnes :

en février 2014, à 50,3 %, les Suisses ont adopté une votation « contre l'immigration de masse » lancée par

le très droitier parti de l'UDC. Elle prévoit de fixer des quotas annuels selon les besoins de l‘économie et

3

« dans le respect du principe de la préférence nationale ». De quoi faire trembler les milieux économiques,

tant la Suisse a aussi bâti sa croissance sur la quantité et la qualité de la main-d'oeuvre y affluant. Un salarié

sur trois y est désormais étranger, contre un sur quatre en 2005. Aux Européens de l'Est et du Sud dans les

emplois peu qualifiés se sont ajoutés depuis quinze ans des cadres et ingénieurs du Nord et de l'Ouest. La

crise a accéléré le processus en faisant de la Suisse une valeur refuge de l'emploi : 300.000 frontaliers y

travaillent, deux fois plus qu'il y a dix ans. Surtout, en revenant sur la libre circulation des travailleurs, la

Suisse met en danger toute sa politique européenne. Non membre de l'UE - le peuple a dit non en 1992 - elle

s'est appuyée sur la voie bilatérale pour s'intégrer dans la dynamique économique. Un paquet de sept

accords, dit « bilatéral 1 », a été signé en 1999 pour favoriser les échanges commerciaux, désormais

indispensables pour la Suisse : 50 % de ses exportations sont destinées à l'UE, 75 % de ses importations en

proviennent. Or ce paquet d'accords contient une « clause guillotine » : si l'un des accords - ici la libre

circulation - est remis en question, tous les autres tombent avec ! « C'est le gros sujet d'inquiétude pour notre

économie », confirme l'économiste Stéphane Garelli, professeur à l'IMD Business School, le HEC suisse. Les

autorités ont jusqu'à février 2017 pour trouver une solution. Syndicats et patronat cherchent un dispositif

respectant juridiquement les termes de la votation… tout en préservant peu ou prou la situation actuelle.

Mais c'est la quadrature du cercle. D'autres, intellectuels, juristes, parlementaires, militent pour une nouvelle

votation contrant la première. Mais c'est contre les us. L'exécutif cherche une solution avec Bruxelles. Mais

l'attente des conséquences sur l'UE d'un éventuel Brexit gèle le processus.

Le second grain de sable a été introduit par la banque centrale suisse. Le 15 janvier 2015, elle a annoncé

l'abandon du cours plancher de 1,20 franc suisse par euro, instauré fin 2011 pour amortir la crise. La monnaie

s'est appréciée (1,10 franc pour 1 euro actuellement) et la Suisse en subit depuis l'effet : les exportations

stagnent, la confiance des ménages s'érode, la consommation aussi, les touristes désertent les pistes de ski…

La croissance a chuté de 1,9 % en 2014 à 0,9 % l'an passé. Le dialogue social de terrain a permis de limiter la

casse mais, face au niveau du coût du travail, le spectre des délocalisations plane et le chômage repart. La

confédération a réactivé les aides au chômage partiel et son président, Johann Schneider-Ammann, promet

de soutenir la compétitivité en « supprimant les frais administratifs inutiles ». A défaut, les « slides » de

Marco Taddei risqueraient de devenir obsolètes.

Les points à retenir

A l'origine de la très bonne santé économique de la Confédération helvétique : une culture du consensus

développée et un droit du travail réduit.

Le SMIC n'existe pas, les congés payés se limitent à quatre semaines par an et le licenciement ne requiert

aucune justification.

Le système s'appuie sur le bon fonctionnement de la formation professionnelle.

L'annonce de l'abandon du cours plancher du franc suisse pourrait changer la donne.

1

/

3

100%