Reproduction des êtres vivants

REPRODUCTION DES ÊTRES VIVANTS

La reproduction permet d’obtenir de nouveaux individus afin d’assurer la pérennité de l’espèce.

On distingue deux modes de reproduction : la reproduction sexuée et la reproduction asexuée.

LA REPRODUCTION DES ANIMAUX.

- La reproduction sexuée.

La reproduction sexuée nécessite un mâle et une femelle appartenant à la même espèce.

Elle implique une fécondation : l’union d’un gamète mâle (spermatozoïde) avec le gamète femelle

(ovule). Il en résulte la formation d’une cellule-œuf à partir de laquelle on obtiendra un nouvel

individu. Il s’agit là d’une fécondation interne et donc, d’un accouplement.

Chez les animaux comme chez la plupart des végétaux, les cellules sexuelles sont des cellules

spécialisées appelées gamètes. Juste avant la fécondation, plusieurs gamètes mâles sont amassés

autour du gamète femelle, mais un seul et unique gamète mâle s’unit avec le gamète femelle.

- La reproduction dans l’eau : conditions.

En milieu aquatique, la fécondation a lieu le plus souvent sans accouplement : elle est dite

externe. C’est l’eau qui assure le transport des gamètes. Pour favoriser le hasard des rencontres,

un grand nombre de spermatozoïdes sont émis dans le milieu et de nombreux ovules sont produits

pour compenser les pertes importantes dues à l’éparpillement des gamètes dans les courants.

Toutefois, les ovules émettent des substances qui activent et attirent les spermatozoïdes (c’est

le cas des oursins par exemple). La formation d’un couple multiplie les chances.

De plus, l’accouplement offre de meilleures garanties : c’est le cas de la grenouille. Si la

fécondation est toujours externe, il se produit un accouplement. Le mâle attire la femelle, monte

sur elle et l’incite à pondre. Au fur et à mesure que les ovules sortent, le mâle les féconde.

Ainsi, il n’y a pas de dispersion trop grande des gamètes.

- Différents types de reproduction.

On distingue des organismes ovipares, vivipares et ovovivipares.

LES OVIPARES.

Chez les ovipares, la cellule-œuf est émise dans le milieu extérieur et le développement de

l’embryon se fait dans un œuf. Le plus souvent, les œufs sont pondus et abandonnés. Parfois, ils

sont enterrés ou cachés afin de les préserver des prédateurs. Il existe différents systèmes de

protection de l’embryon en cours de formation :

- Une gangue gélatineuse, par exemple chez les amphibiens.

- Une enveloppe plus ou moins souple, chez les insectes ou invertébrés.

- Une coquille à base de calcaire qui peut rester souple (reptiles) ou être rigide (oiseaux).

La nutrition de l’embryon est assurée par des réserves stockées au préalable dans la cellule-œuf.

Par exemple, dans l’œuf de poule, « le jaune » est la cellule-œuf gorgée de réserves nutritives.

LES VIVIPARES.

Chez les vivipares, la cellule-œuf se développe dans les voies génitales de la mère. L’embryon va

s’implanter et se développer dans l’utérus. C’est le cas des mammifères.

La protection est ici maximale puisque dans le corps.

La nutrition de l’embryon est assurée par des échanges entre le sang de la mère et celui de

l’embryon. Hormis le cas des mammifères de type marsupiaux (avec poche ventrale comme les

kangourous), ces échanges se font grâce à un organe embryonnaire : le placenta.

LES OVOVIVIPARES.

Certains animaux sont dits ovovivipares car les œufs sont conservés et éclosent dans le corps de

la femelle et les petits naissent donc directement.

Quelques poissons (les guppys) ou certains reptiles (comme la vipère) pratiquent ce mode

reproductif qui augmente les chances de survie de l’espèce par la protection assurée aux œufs.

L’embryon puise dans les réserves nutritives initialement stockées dans la cellule-œuf et

n’entretient aucun échange avec l’organisme maternel.

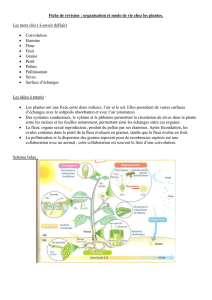

REPRODUCTION ASEXUÉE DES VÉGÉTAUX.

- La reproduction asexuée.

Certains végétaux peuvent se multiplier sans graines. C’est une reproduction dite asexuée.

Elle se fait à partir d’un fragment de végétal (boutures, marcottes, bulbes, tubercules…) : c’est

un clonage naturel.

Contrairement à une plante issue d’une graine, la plante obtenue est la copie conforme

(génétiquement) de son unique parent.

Les techniques de multiplication végétative naturelle.

Des techniques de multiplication végétative sont utilisées par les jardiniers depuis des siècles.

- La plantation de bulbes.

Un bulbe est formé d’un ensemble d’écailles pleines de réserves nutritives entourant un

bourgeon. Chaque année, le bulbe développe des racines, des feuilles et une fleur.

Il se vide de ses réserves pour développer la fleur.

Après la floraison, un petit bourgeon niché au cœur du bulbe grossit en se remplissant de

matières nutritives fabriquées par la plante et reproduit ainsi un nouveau bulbe.

- Le marcottage.

Le pied de fraisier est, à la fin de l’été, entouré de petits fraisiers dont certains sont encore

reliés au pied mère par un stolon. Ce stolon se dessèche ensuite et disparaît.

Les nouveaux fraisiers sont alors complètement indépendants.

C’est aussi le cas de nombreuses « mauvaises herbes » qui, par ce procédé, envahissent

rapidement les jardins.

- La plantation de tubercules.

Un tubercule est un renflement d’une tige souterraine, où la plante stocke des réserves

nutritives. C’est le cas de la pomme de terre par exemple.

Si l’on plante le tubercule au printemps, il développe des racines et une tige qui donnent une

plante avec des feuilles, des fleurs et des fruits.

La plante produit de la nourriture et la stocke dans de nouveaux tubercules.

- Le bouturage.

Une bouture est une portion de branche bien saine.

Le jardinier la coupe avec un sécateur pour laisser une coupe propre d’où pousseront les racines.

Le clonage artificiel.

Les clonages artificiels sont effectués à partir de cultures de méristèmes en tubes à essai

dans les laboratoires. Il s’agit de petits ensembles de cellules indifférenciées prélevés sur des

bourgeons ou des feuilles d’une plante.

Cultivés dans un milieu de culture approprié et stérile, les méristèmes développent des racines,

des tiges, des feuilles, puis une plante entière qui est génétiquement identique à celle dont on a

prélevé les cellules.

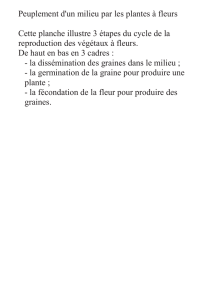

REPRODUCTION SEXUÉE DES VÉGÉTAUX.

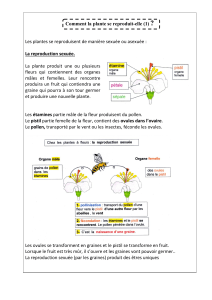

- La fleur et la reproduction.

Les fleurs sont les organes reproducteurs des végétaux.

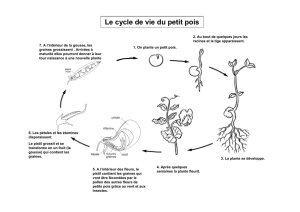

Les fleurs fécondées se transforment progressivement en fruits contenant des graines.

Une fois semées, ces graines donneront une nouvelle plante de la même espèce.

Les fleurs possèdent quatre ensembles de pièces florales :

- Les sépales, dont l’ensemble constitue le calice de la fleur.

- Les pétales, dont l’ensemble constitue la corolle de la fleur.

- Les étamines, dont l’ensemble constitue l’appareil reproducteur mâle (ou androcée).

Elles sont composées de filaments, le filet, terminé par un petit sac jaune : l’anthère,

contenant des milliers de grains de pollen microscopiques (qui y sont d’ailleurs fabriqués).

- Le pistil, qui correspond à l’appareil reproducteur femelle (aussi appelé gynécée).

Le pistil contient un ovaire contenant lui-même des ovules répartis en un ou plusieurs

carpelles. Il est surmonté d’un style et terminé par un stigmate.

Seuls le pistil et des étamines sont les pièces fertiles d’une fleur.

À maturité, l’anthère s’ouvre et libère le pollen sous la forme d’une fine poudre jaunâtre.

Au moment de la fécondation, chaque grain de pollen pourra produire deux gamètes mâles

(puisque le grain est composé de deux cellules).

Le pistil est composé d’un ovaire renfermant des ovules. Chaque ovaire renferme un gamète

femelle. L’ovaire est surmonté d’une partie allongée : le style, terminé par des stigmates gluants

capables de retenir le pollen.

Pour que la fécondation ait lieu, les grains de pollen d’une espèce doivent atteindre le

stigmate d’une fleur de la même espèce.

Il existe plusieurs types de pollinisation, c'est-à-dire plusieurs types de reproduction

chez les plantes à fleur.

Certaines fleurs sont seulement mâles, d’autres seulement femelles : elles se trouvent sur les

plantes monoïques. La plupart sont tout de même des plantes à fleur bisexuées (plantes dotées

des deux appareils reproducteurs). Elles peuvent être sur la même plante ou sur des pieds

séparés. Certaines fleurs, comme la marguerite par exemple, sont regroupées par dizaines en un

ensemble que l’on prend souvent pour une seule fleur. On les appelle fleurs composées.

Dans d’autres cas, les fleurs sont regroupées en grappes : on parle d’inflorescence.

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%