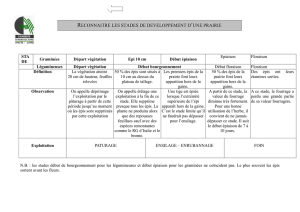

Symptomes_atypiques_sur_ble_tendre

Symptômes atypiques sur blé tendre

Des glumes brun-violacé : bactériose ou réaction variétale ?

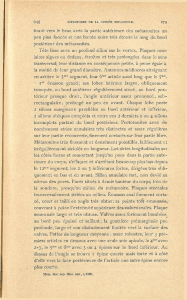

En cette fin de campagne très humide, il est assez courant d’observer sur les épis de blé tendre des

colorations allant du brun foncé au noir violacé, partant de la pointe des glumes, sous forme de

stries. Plusieurs causes sont possibles mais, a priori, sans impact sur la qualité du grain.

Avec la maturation des épis, cette coloration s’accentue grâce au contraste de couleur. Ces symptômes

nommés Black Chaff de manière générique, peuvent être la conséquence de deux réactions

complètement différentes.

Une réaction variétale nommée « Pseudo-Black Chaff » ou « mélanisme »

Cette réaction est régie par la génétique de la plante en réponse à un stress non spécifique. Certaines

variétés produisent en effet des pigments, les mélanines qui sont à l’origine de cette coloration.

D’ailleurs, cette réaction variétale spécifique a longtemps été utilisée par les sélectionneurs car une

corrélation importante existe entre le mélanisme et la présence d’un gène de résistance à la rouille noire

(Sr2). Sans aucun impact sur le rendement ou la qualité des récoltes, les stries peuvent être présentes

sur les glumes, les rachis et le col de l’épi mais ne seront généralement pas visqueuses. Le grain apparaît

parfaitement sain. Enfin, dans les mêmes conditions pédoclimatiques, la réaction sera assez homogène

entre les épis d’une même variété.

Des bactérioses à la répartition hétérogène

Le Black Chaff sensu stricto est une maladie causée par une bactérie nommée Xanthomonas campestris

pv. transluscens (trouvée aussi sous le nom Xanthomonas campestris pv. undulosa). Cette bactérie est

soit transmise par la semence soit par un inoculum provenant des débris ou des hôtes alternatifs. Elle se

développe de manière épiphyte sur les feuilles et remonte les étages foliaires, véhiculées par les

éclaboussures de pluie (splashing) jusqu’à l’épi. D’après des études réalisées aux USA, les parcelles sous

irrigation semblent les plus sensibles. Si les symptômes observés sur les glumes sont similaires à ceux

causés par le mélanisme, les stries présentent un aspect visqueux associé au développement des

bactéries. Contrairement à une réaction variétale, les grains sont touchés et les feuilles peuvent

également présentées des nécroses en forme de stries longitudinales entre les nervures. Cette maladie

est rarement décrite comme présente en France et les symptômes seront probablement moins

homogènes d’une parcelle à l’autre pour une même variété.

Une autre bactérie, Pseudomonas syringae pv. atrofaciens peut causer des symptômes plus ou moins

proches de ceux du Black Chaff. Mais, à la différence de ce dernier, où les symptômes apparaissent

généralement par le haut de la glume, les symptômes débutent généralement par la base de la glume

(d’où le nom anglais « basal glume Rot ») et sont plus intenses à l’intérieur de la glume qu’à l’extérieur.

Symptômes typiques de Black Chaff ou Pseudo-Black Chaff : les glumes prennent une couleur allant du brun foncé au

noir violacé sous forme de stries partant de la pointe.

A ne pas confondre avec la septoriose des épis

Parastagonospora nodorum (ex Septoria nodorum) est la seule espèce du complexe « septoriose »

capable de générer des symptômes sur les épis. Toutefois, si elle était courante sur l’ensemble des blés

dans les années 80, elle semble aujourd’hui confinée en France sur le blé dur, le triticale et l’orge.

Nommée « Glume Blotch » par les anglophones, elle produit des symptômes proches du Black Chaff sur

les glumes. Des colorations brunes à violacées apparaissent sur l’épi, parfois sous forme de stries. Comme

toutes les espèces responsables de la septoriose, P. nodorum produit des pycnides (structures de

fructification du champignon de forme sphérique) brun-noir, qui sont la clef du diagnostic. L’observation

de ces pycnides sur les glumes, associée à la présence de septoriose sur le feuillage, permet une

identification sûre. De par sa capacité à infecter les épis, et donc les grains, P. nodorum est

transmissible par la semence.

Jean Yves MAUFRAS, Claude MAUMENE, Romain VALADE (ARVALIS - Institut du végétal)

1

/

3

100%