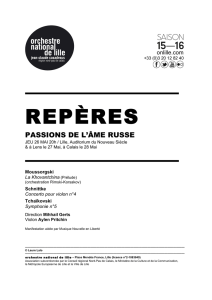

Cadence secrète

17-IV G 00642 ISBN 978-2-07-272778-8 16,50€

PAUL GREVEILLAC

Cadence secrète

La vie invisible d’Alfred Schnittke

Musicien inclassable, le compositeur soviétique

Alfred Schnittke (1934-1998) donna peut-être parmi

ses plus belles portées au

xx

esiècle.

De la musique de lm à la musique religieuse, toute

son œuvre, éminemment personnelle, est une ode à la

liberté de créer.

Pour cette raison, Alfred Schnittke eut de nombreux

détracteurs au sein du système de la culture soviétique.

Il t des envieux, qui devinrent parfois des ennemis.

Il eut surtout de grands amis — Mstislav Rostro-

povitch, Gidon Kremer ou Larissa Chepitko pour ne

citer qu’eux.

Et c’est grâce à ces derniers que sa musique vit

encore. Intensément. Furieusement.

Réexion sur les conditions de la création en régime

totalitaire, sur les enjeux et les motivations complexes

de toute démarche artistique, Cadence secrète restitue

avec précision, autour de la gure d’Alfred Schnittke,

l’ambiance soviétique, ses coups fourrés comme ses

fastes, et la guerre complexe menée par le Parti contre

les aspirations individuelles jusqu’aux plus intimes.

Cadence secrète transmet l’envie de découvrir

l’œuvre mal connue d’Alfred Schnittke. D’y retrouver

les forces qui la travaillent en profondeur.

Paul Greveillac est né en 1981. Il a publié un recueil

de nouvelles, Les fronts clandestins, ainsi qu’un roman,

Les âmes rouges, qui a remporté le prix Roger-Nimier.

GALLIMARD

PAUL

GREVEILLAC

CADENCE

SECRÈTE

GALLIMARD

PAUL GREVEILLAC

CADENCE

SECRÈTE

La vie invisible d’Alfred Schnittke

récit

Greveillac_Cadence_BAT.indd 1 02/03/2017 15:22:52

DU MÊME AUTEUR

Aux Éditions Nicolas Eybalin

L E S F R O N T S C L A N D ES T I N S , nouvelles, 2014.

Aux Éditions Gallimard

L E S Â M E S R O U G E S , roman, 2016. Prix Roger-Nimier.

CADENCE SECRÈTE

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

1

/

20

100%