« LA GUERRE À LA FIN DU MOYEN ÂGE » dans Sylvain

« LA GUERRE À LA FIN DU MOYEN ÂGE »

dans Sylvain Gouguenheim, Regards sur le Moyen Âge. 40 histoires médiévales,

Paris, Tallandier, 2009, pp.83-90.

« Tout empire et toute seigneurie a pris son commencement dans la guerre1.»

Tournois, chevaliers et châteaux donnent du Moyen Âge l'image d'une société

imprégnée de valeurs martiales, où le quotidien respire l'air de la guerre. Cette

impression est renforcée par les souvenirs de la guerre de Cent Ans, succédant à un

« beau XIIIe siècle» où, s'ils ne furent pas inexistants, les affrontements militaires

entre puissances européennes ne paraissent pas avoir eu une portée considérable.

Les sources des XIVe et XVe siècles donnent au contraire le sentiment de leur

omniprésence et de l'émergence sociale des hommes de guerre. Le phénomène

touche la France et l'Angleterre, en proie à un interminable conflit, mais

aussi l'Empire ou les républiques urbaines d'Italie. La guerre marqua en profondeur

la société de la fin du Moyen Âge, au point de bouleverser certaines valeurs et

conceptions du monde.

Omniprésence et mutations de la guerre

Aux XIVe et XVe siècles, les formes de la guerre évoluèrent. On a longtemps

considéré le Moyen Âge comme une période de stagnation de la pensée militaire,

ancrée dans les conceptions antiques de Végèce (IVe siècle). L'idée n'est pas

fausse; elle mérite toutefois d'être amendée. L'art de la guerre est alors avant tout

pratique, fait d'exercices individuels (maniement des armes, lutte, pratique de la

cavalerie à travers la chasse ou les tournois). Il n'y a pas en revanche

d'entraînement collectif: l'apprentissage du combat groupé se fait en situation réelle.

Une littérature militaire existe cependant, au travers d'« avis », de «conseils» ou

«règlements», qui témoignent d'un savoir réfléchi. A la fin du XIIIe siècle sont rédigés

plusieurs traités de «récupération de la Terre Sainte» d'une réelle valeur stratégique.

Vers 1306-1321, le Vénitien Marino Torsello élabore, à l'intention du pape Jean XXII,

un traité décrivant des ruses de guerre, des machines de siège, etc. Nombreux sont

aussi les combattants qui narrent leurs aventures et transmettent leur expérience du

combat, tel Jean de Bueil, surnommé le «lion des frontières », dans Le Jouvencel,

composé vers 1470. La guerre revêt diverses formes, de la « bataille », point

culminant où les armées s’affrontent directement, à la «guerre guerroyante», où l'on

dévaste le pays ennemi par de rapides chevauchées. Les batailles décisives, mettant

fin à un conflit par l'écrasement du vaincu, furent rares. Même les vaincus des

désastres de Poitiers (1356), de Tannenberg (1410) ou d'Azincourt (1415) se

relevèrent par la suite. Les chevauchées du Prince Noir en Aquitaine (1340-1380) ou

celle du duc de Lancastre, qui, en 1373, ravagea la France de Calais à Bordeaux en

passant par la Champagne, semaient les dévastations et l'effroi; elles affaiblissaient

certes l’ennemi mais ne le terrassaient pas. En réalité, les armées manquent de

moyens pour mettre un terme rapide aux conflits. Et si les batailles ne portent pas

toujours de coup fatal, c'est aussi parce qu'elles demeurent confuses, mêlant

charges de cavalerie (en «ordre serré») et heurts des alignements de fantassins,

sans tactiques très élaborées, bien que l'art de la ruse ne manque pas. Quelques

opérations d'envergure se font tout de même jour dans la deuxième moitié du XVe

siècle, telle la reconquête de la Normandie orchestrée par Charles VII en 1449-1450.

Au triomphe de la force faisait défaut l’existence d’armées permanentes et

professionnelles ; manquait aussi souvent l’argent nécessaire à la prolongation du

conflit. On arrêtait trop tôt les campagnes et l'on s'obligeait ainsi à les renouveler

périodiquement, comme les chevaliers teutoniques partant chaque année en

expédition contre les Lituaniens. La guerre de siège, enfin, supposait de

considérables moyens techniques et humains. On ne s'y risquait pas sans avoir

correctement apprécié l'enjeu: il fallait que la place eût une importance déterminante,

comme à Calais en 1347 ou à Orléans en 1428-1429. La victoire s'y obtenait par

ruse ou par surprise plus souvent que par l'assaut. L'efficacité des armes et des

armées s'accrut lentement. La scène militaire est toujours dominée par le cavalier

lourdement équipé, parfois revêtu du «harnois blanc», cette armure articulée qui

enveloppe le corps mais coûte si cher, et une cavalerie légère se développe, faite de

sergents à l’équipement léger et d’archers. Les fantassins, ou « gens de pied »,

constituent l'infanterie, dont le modèle est celle des ligues allemandes ou suisses,

dotées de hallebardes, qui forment à la fin du XVe siècle les redoutables

«lansquenets2». La grande innovation est celle de l'artillerie à poudre, qui apparaît

au début du XIVe siècle et s'affirme vers 1380, avec ses fûts de fer posés sur

châssis puis sur essieux à roues3. Elle se diversifie au XVe siècle, où la bombarde

est épaulée par des armes plus maniables, couleuvrines, crapaudines et faucons. Le

boulet de fer s'impose, tandis que les canons gagnent en cadence de tir et en portée

(400 à 500 pas). Si l'impact de l'artillerie fut d'abord psychologique, comme à Crécy

en 1346, il devient plus important au XVe siècle, notamment à Castillon en 1453,

sans être encore décisif. Pour preuve, bien que supérieur en canons, Charles le

Téméraire fut défait à Morat en 1476. L'artillerie balbutia longtemps avant d'imposer

son discours. Réalité séculaire : la guerre coûte cher. Les villes allemandes

engloutissent des fortunes pour solder leurs troupes. En France, à l'armée royale et

permanente est associé l'impôt royal et permanent. Mais les « états » représentant

les provinces du royaume renâclent devant la charge fiscale et n'acceptent de payer

qu'en échange de réformes administratives. En 1441, Charles VII lève même l'impôt

sans leur consentement. La solde des troupes reste longtemps partagée entre le roi,

les villes et les seigneurs, puis à partir de 1450 le roi paye tout. La guerre oblige

enfin à des manipulations monétaires : le volume de la frappe est augmenté, quitte à

émettre des pièces de moindre qualité mais à valeur prétendument égale. Partout les

nobles conservent les postes de commandement et constituent l'ossature de l'armée,

ce qui n'exclut pas des cas de promotion sociale grâce au métier des armes, dont Du

Guesclin est l'exemple le plus célèbre. Mais les besoins sont tels que le vieil ost

féodal ne suffit plus. La noblesse payait « l'impôt du sang », mais elle ne pouvait à

elle seule répondre aux nécessités de la guerre. Il fallait donc créer des armées

permanentes. Faute de moyens financiers, certains souverains, comme l'empereur

germanique, ne purent y parvenir. Les villes, ainsi que les princes, continuent à

utiliser les obligations de type féodal, territorial ou se résolvent à payer des

mercenaires. Ailleurs (Angleterre, France), la marche fut longue. Les ordonnances

de Charles VII entre 1445 et 1448 créent une armée de professionnels : cavaliers (6

000 en 1450, 15 000 en 1490) et troupes de garnison (au nombre de 3 500 en 1488),

renforcés par les «francs archers» levés dans les paroisses à raison d'un homme

pour 80 foyers (au mieux 8000 hommes en 1466). Si le système était satisfaisant

pour la cavalerie, il se révélait bien moins efficace pour l'infanterie, dont le

recrutement et la formation étaient toujours insuffisants à la fin du XVe siècle. A la

militarisation des « gens d'armes » s'oppose une relative démilitarisation de la

société, où disparaît peu à peu le combattant des temps féodaux, mais où beaucoup

possèdent encore des armes. Le roi de France est donc obligé de recruter une forte

proportion de combattants étrangers : arbalétriers génois, gardes écossais. Ailleurs,

d'autres choix sont faits : aristocrates et marchands italiens se désintéressent

souvent de la guerre, qu’ils confient aux compagnies de mercenaires (les condotte),

ces troupes permanentes qui officient pour le plus offrant et n'épargnent guère les

populations : en 1334, les « chevaliers de la colombe», des Allemands, terrorisent la

Toscane. (...)

Enfin, si réunir une armée était difficile, la maintenir au fil du temps était chose plus

ardue encore. La professionnalisation du métier de la guerre fut lente. « Tout est

proie, ce que l'épée ou le glaive ne défend4 » La guerre tue, c'est une évidence,

mais elle tue de manière limitée. Sur le champ de bataille, les effectifs engagés

dépassent rarement les 30000 hommes. Si le nombre des morts directs semble

relativement peu élevé, en revanche les blessés meurent en foule par manque de

soins et d'hygiène et les poursuites donnent lieu à de véritables carnages : à

Formigny, en 1450, entre 50 et 80 % des effectifs sont tués. La guerre chasse plus

de civils qu'elle n'en tue, bien que l'on connaisse quelques massacres, telles ces 900

personnes brûlées dans l'église de Châtres en 1360. Les réfugiés affluent dans les

villes ou se cachent dans les forêts. Il y a en 1390 plus de Cahorsins à Montauban et

à Toulouse qu’à Cahors ; en 1444, un tiers de la population strasbourgeoise est

composé de gens en fuite. Les souverains procèdent en outre à des déplacements

autoritaires : Edouard III expulse les Calaisiens en 1347 et, en 1378, Charles V

évacue la population du Cotentin. Par ailleurs, les opérations militaires détruisent le

potentiel productif des campagnes : razzias et pillages mettent à mal le cheptel et les

réserves de grain, les blés sont piétinés par les chevauchées, etc. Le monde rural

est soumis à des ponctions supplémentaires en corvées ou impôts : il faut aider à la

construction des châteaux, participer à leur garde, nourrir les soldats. Or les ravages

de la guerre augmentent les friches, poussent à fuir les villages ; ne dit-on pas en

France que « les bois sont revenus par les Anglais » ? Thomas Basin, évêque de

Lisieux (mort en 1491), a laissé des pages poignantes sur le silence effrayant des

campagnes normandes désertées. Cela étant, si les dégâts sont réels, ils sont

rarement irrémédiables et le monde rural a su résister. Des villages se fortifient, des

ligues se constituent, des paysans s'arment et combattent, à l'instar du « Grand

Ferré » qui livre bataille aux Anglais en 1358, devant le château de Longueil près de

Creil. Les villes sont des cibles privilégiées. Elles sont obligées de se rétracter

derrière leurs remparts, laissant détruire leurs faubourgs, tandis que les sièges

affament leurs populations et que l'insécurité entrave le commerce :

l'approvisionnement se fait mal, les exportations sont bloquées. Le budget urbain

consacre parfois tant à la guerre que les dépenses nécessaires à l'équipement ou

l'entretien s'amenuisent : des halles ou des ponts non entretenus s'effondrent, le

pavage disparaît sous les ordures, favorisant elles-mêmes les épidémies. La guerre

détruit également une partie des possessions foncières des bourgeois et diminue

leurs rentes. En revanche, certaines activités (travail du cuir, fabrication des armes)

profitent des conflits. Et puis certaines villes vivent de la guerre, ou du moins en

profitent, à force de campagnes victorieuses. En Italie, les affrontements entre les

cités sont monnaie courante et Florence, Milan ou Venise en tirent souvent un

immense profit. Mais ces villes sont à la dimension de petits Etats et disposent de

ressources gigantesques en comparaison des cités de France ou d’Empire. Pourtant,

ces dégâts sont amplifiés par l'une des caractéristiques du temps: les formes

illégales de la guerre, celles où s'illustrèrent les Grandes Compagnies du XIVe

siècle, les Ecorcheurs du XVe, qui firent régner la terreur dans les campagnes,

pillant, violant et massacrant au mépris de toute règle. En Allemagne, les «chevaliers

brigands» multiplient les exactions et n'hésitent pas à s'en prendre aux villes, qui

finissent par se protéger en formant des unions, telle la ligue rhénane de 1381. Au

XVe siècle, l'Empire est d'ailleurs célèbre pour ses guerres incessantes, opposant

les princes entre eux (Wittelsbach contre Hohenzollern en 1460-1461), les princes à

l'empereur, voire les paysans aux princes. En 1525, Burg-Horneck, le siège du

maître d'Allemagne de l'Ordre teutonique, est mis à sac, ses archives saccagées.

L'ordre de destruction venait peut-être du célèbre chef de guerre Gôtz von

Berlichingen, peut-être des habitants de la ville voisine de Gundelsheim. «Je vois

toute la Chrétienté tant aggravée de guerres et de haines...» écrivait Honoré Bouvet

dès 1386-1387, dans un livre au titre éloquent : L'Arbre des batailles. Continuation de

la politique ou destruction du politique ? La guerre obligeait en tout cas à repenser

l'ordre du monde.

Un mal sans remèdes ?

« Qu'appelé-je guerre ? Ce n'est pas la guerre qui en ce Royaume se mène. C'est

une privée roberie, un larcin abandonné, force publique sous ombre d'armes, et

violente rapine » s'exclame Alain Chartier en 1422 5. Les penseurs du Moyen Âge

sont unanimes pour affirmer que la guerre est un mal inévitable et la paix un don de

Dieu, qui ne se mérite que par une profonde réforme morale. La guerre demeure

imprégnée de conceptions religieuses, elle est soumise à des rituels précédant les

combats ou présidant aux négociations de paix. Mais ces normes sont mises à mal

par le durcissement des comportements. On se réfère pourtant toujours aux critères

de la « guerre juste », qui remontent à saint Augustin : guerre menée au nom d'une

autorité légitime, pour une juste cause et selon des moyens légaux ; la bonne guerre,

dite « guerroyable », s'oppose ainsi à la « guerre de feu et de sang », injuste et

criminelle. Dans certains cas, tel celui du combat des Trente, à Ploërmel en 1351, les

adversaires s’accordent pour livrer un combat dans les règles chevaleresques, afin

de restaurer à la fois la pratique coutumière de la guerre et l'ordre social anéantis par

le déchaînement des violences. Mais cela relevait désormais de l’utopie. Devant

l’intensification des affrontements, devant le spectacle d'hommes obligés de se battre

sous les ordres d'un souverain injuste, se développa une pensée nouvelle. Au «droit

à faire la guerre» se substitua peu à peu le thème du « droit au sein de la guerre » : il

s’agit alors de définir la manière licite de mener une guerre, non de s'interroger sur

sa légitimité. Les violences des combattants, soldats réguliers ou membres des

Grandes Compagnies, ont suscité de vigoureuses dénonciations. Une association

comme la «Sainte Vehme» allemande prétendit exercer sa justice contre eux, mais

elle se livra elle-même à de sanglants excès. Philippe de Mézières, Christine de

Pisan et d'autres écrivains reprochent à la guerre de répandre l'injustice et de briser

les cadres sociaux. Certains, tel l'auteur du Journal d'un bourgeois de Paris, vont

jusqu'à critiquer la noblesse, soupçonnée d'attiser les conflits. On dénonce souvent

la fiscalité accablante née des nécessités du combat. Pourtant la guerre conserve

son prestige, elle demeure le lieu où s'affirment la noblesse et l'éthique

chevaleresque, dont Froissart fut l'un des hérauts. Car la guerre est aussi un

spectacle, une forme de discours par lesquels les nobles affirment encore leur droit à

dominer la société. Il est également vrai que la guerre a créé de nouvelles

solidarités, celle des ordres de chevalerie (l'ordre de l'Etoile, créé par Jean le Bon en

1351, qui répond à celui de la Jarretière, apparu en Angleterre en 1349), celle surtout

des nations en formation. (...)

Morceau de bravoure dans les écrits, omniprésente à travers les enluminures ou les

gisants, elle a contribué à la diffusion des valeurs militaires qui formèrent en partie le

décor de l'existence, l'arrière-plan des consciences collectives. Elle a modifié les

structures du Moyen Âge.

1. Jean De Bueil, Le Jouvencel

2. Le terme, apparu vers 1480, est dérivé de l'allemand Landsknecht, mot à mot le

«valet du pays», c'est-à-dire le mercenaire combattant à pied originaire des

campagnes (par opposition aux piquiers issus des régions montagneuses) et armé

d’une longue lance.

3. L’artillerie dévasta les forêts : il fallait 1 ha de bois pour produire 200 kg de fer !

4. Alain Chartier, Le Quadrilogue invectif (1422), éd. E. Droz, Paris, 1950.

5. ibid. «Privée roberie» désigne le «pillage individuel » et « force publique sous

ombre d’armes » l’emploi de la force sous prétexte d’avoir subi une agression armée.

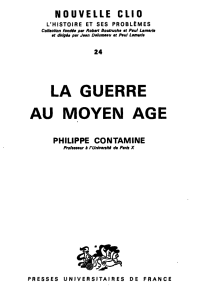

6. Ph. CONTAMINE, La Guerre au Moyen Âge, p. 484.

Bibliographie

Philippe ContamIne, La Guerre au Moyen Age, Paris, Presses universitaires de

France, 1992.

Philippe ContamIne (dir.), Des Origines à 1715, dans André Corvisier (dir.), Histoire

militaire de la France, T. 1, Paris, Presses universitaires de France, 1992.

Hervé Drévillon, Batailles, Paris, Seuil, 2007.

Bernard Guenée, Du Guesclin et Froissart : la fabrication de la renommée, Paris,

Tallandier, 2008.

1

/

5

100%